في صباح 7 مايو (أيار) من عام 2008 استفاق البيروتيون على مئات من عناصر ميليشيا «حزب الله» منتشرين في الشوارع بعتادهم العسكري وسلاحهم الثقيل. كانت المرة الأولى التي تنتشر فيها هذه الميليشيات بهذا الشكل العلني في مناطق خارج نفوذها. أعادت حينها تلك الصور إلى الذاكرة مشاهد الحرب الأهلية في لبنان. كان الهدف الرئيسي لاحتلال الميليشيات العاصمة آنذاك، مطار بيروت. فقبل 3 أيام اكتُشفت كاميرا مراقبة على أحد مدرجات المطار، تبين أن «حزب الله» هو من نصبها. بعدها خرج زعيم الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط في مؤتمر صحافي ليدعو إلى طرد السفير الإيراني من لبنان وإيقاف الرحلات التابعة للخطوط الجوية الإيرانية التي قال إنها تنقل شحنات أسلحة إلى «حزب الله». وكشف أيضا عن شبكة اتصالات أرضية موازية لشبكة الدولة أقامها «حزب الله». تلا ذلك اجتماع طويل للحكومة خرج بمطلبين: إقالة قائد جهاز أمن المطار، وهو طلب وصفته الميليشيات بأنه «تخطٍّ للخطوط الحمر»، وتفكيك شبكة اتصالات «حزب الله»، ومحاسبة مقيميها قضائيا. فكان رد «حزب الله» ما حصل في «7 أيار». تراجعت الحكومة عن مطالبها وانسحبت الميليشيات إلى مواقعها السابقة. وبقي مطار بيروت، أو جزء منه، تحت سيطرة الحزب، واستمرت الطائرات التابعة للخطوط الجوية الإيرانية في الهبوط بالمطار... معادلة ما زالت سارية حتى اليوم.

في مطار بيروت اليوم بوابة خاصة خارجة عن رقابة الأمن والجمرك، تعرف بـ«بوابة (حزب الله)». هناك تحط طائرات تفرغ شحنات لا تمر عبر الجمارك ولا الأمن. يتسلمها رجال «حزب الله» مباشرة. في مرفأ بيروت أيضا معبر شبيه، تفرغ فيه شحنات من سفن آتية عبر البحر دون أن تمر على مسؤولي الجمارك أو أمن الدولة.

تمويل إيران لـ«حزب الله» ليس خافيا. فالجماعة نفسها تتبجح بأن تمويلها وتسليحها يأتي من إيران. وفي عام 2006؛ بعد الحرب، وصلت للحزب شحنات أموال نقدية عبر مطار بيروت آتية من السفارة الإيرانية في دمشق. فهذه السفارة، كما تؤكد مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، هي المركز الذي تنقل إليه الأموال بالحقائب الدبلوماسية منذ سنين وتوزع على جماعات طهران في المنطقة.

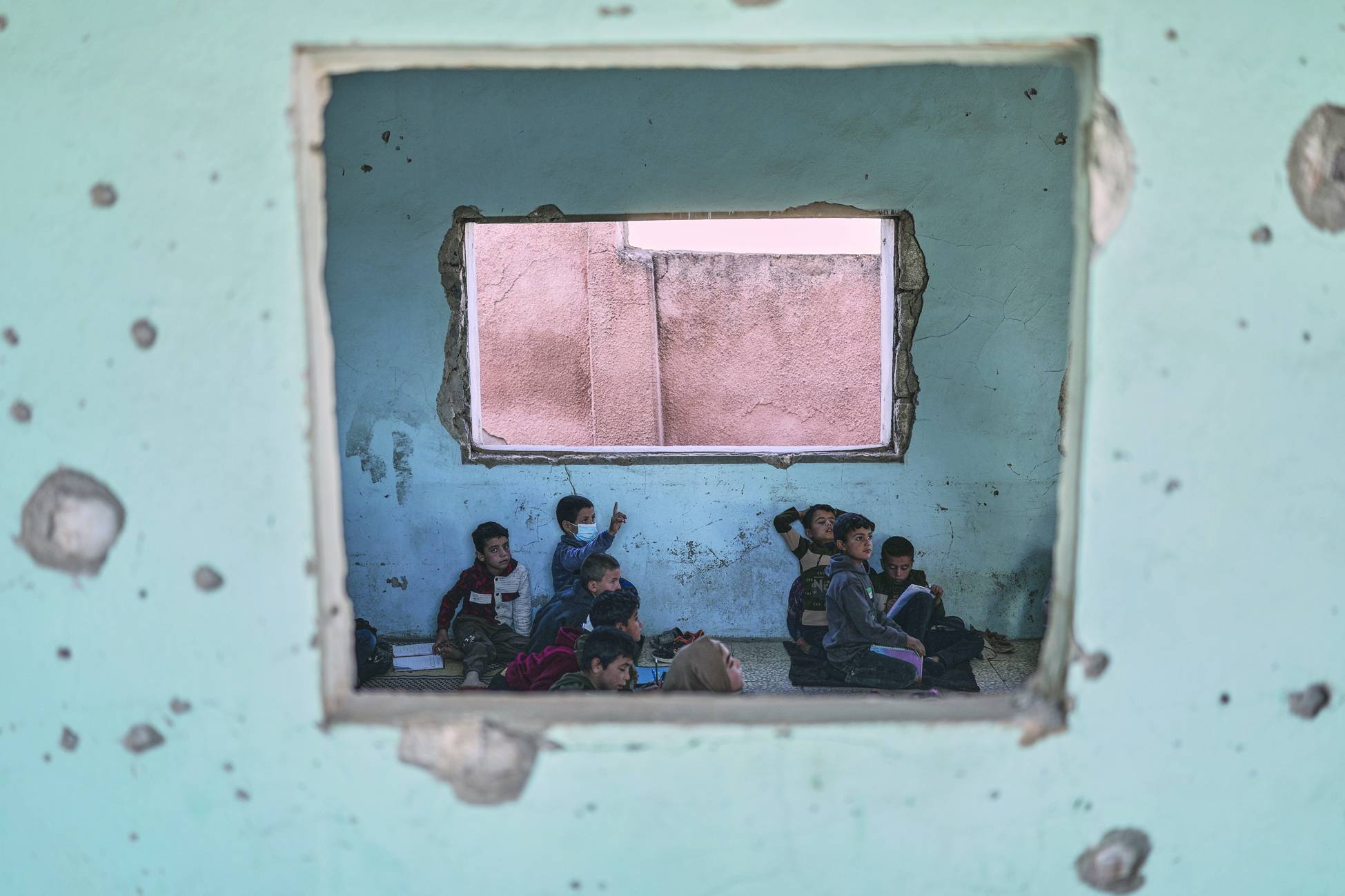

في العراق لا تختلف الصورة كثيرا. تقول مصادر عشائرية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن «الإيرانيين يسيطرون عبر ميليشياتهم وجماعاتهم في العراق» على مطارات بغداد والسليمانية والنجف.

وفي سوريا تحولت الحرب إلى «تجارة» مربحة لإيران في مجالات النفط والسلاح والمخدرات، تمول منها عملياتها في الأراضي السورية.

طوال السنين الماضية نجحت إيران ببناء شبكة معقدة ومتشابكة لتمويل جماعاتها في المنطقة عبر وسائل مختلفة تقليدية، أي عبر تهريب أموال برا وبحرا وجوا، وغير تقليدية عبر تبييض الأموال واستخدام وسطاء مجهولي الهوية. ورغم أن كثيرا من جماعات إيران نجحت ببناء شبكاتها التمويلية الخاصة المستقلة عن إيران، فإن «وجودها» الكلي ما زال يعتمد على النظام في طهران.

- أموال «حزب الله» تهدد البنوك اللبنانية

حاولت إيران في السنوات الماضية الالتفاف على العقوبات المفروضة ضد قطاعها المصرفي، عبر تأسيس مصارف إيرانية صغيرة في لبنان والعراق ودول أخرى تستخدمها لتبييض الأموال وتمويل جماعاتها. وتقول مصادر مصرفية رفيعة في بيروت لـ«الشرق الأوسط» إن «البنوك الإيرانية في لبنان مسجلة على أنها شركات لبنانية وتعمل بشكل شرعي على الورق»، وتضيف أنها «لا ترسل تحويلات إلى الخارج؛ بل تبقي الأموال داخل لبنان».

وتتحدث المصادر المصرفية عن «صعوبة» تتبع مصدر الأموال، وتقول إن الحزب يعتمد على تحويلات بأسماء مستعارة، أو على أشخاص غير مذكورة أسماؤهم على اللوائح السوداء. وتضيف هذه المصادر: «حصل في السابق أنه كانت لدينا حسابات أشخاص هم بالنسبة إلينا تجار، تبين لاحقا أن هناك اتهامات وجهت إليهم بانتمائهم وتمويلهم لـ(حزب الله)». وتتحدث المصادر عن صعوبة تحديد «المنتمين» إلى «حزب الله» وتقول: «لا يمكن أن نمنع أي شخص ينتمي للطائفة الشيعية من فتح حساب لأنه قد يكون ينتمي إلى (حزب الله). هذا يعني الشك في شريحة كبيرة من المجتمع اللبناني، وهذا لا يمكن أن يحصل».

مصادر أخرى مطلعة تتحدث عن ضغوط كبيرة تتعرض لها المصارف اللبنانية من «الخزانة» الأميركية لإغلاق حسابات المنتمين والممولين لـ«حزب الله». وعن هذا يقول مصرفي لبناني رفيع المستوى إنه عندما «صدرت قوانين وزارة الخزانة الأميركية بوضع (حزب الله) على لائحة المنظمات الإرهابية ومنعت التعامل معه، أصيبت مصارف كثيرة بالهلع وبدأت بإغلاق حسابات عشوائيا، لأن (مصرف لبنان) طلب منهم الالتزام بالقوانين. ولكن هذا تسبب بفوضى كبيرة».

وتضيف المصادر المصرفية أنه عندما «يفضح أمر شركة ويتبين أنها واجهة لتبييض أموال (حزب الله)، تغلق الشركة وتفتح أخرى في اليوم نفسه باسم ثان في المكان نفسه والعنوان نفسه». وتقول هذه المصادر إن المصارف اللبنانية تطبق القوانين الدولية بأعلى المعايير، وتشرح أنه كلما تقدم أحدهم طالبا فتح حساب بنكي، تتم مقارنة اسمه بكل اللوائح السوداء المحلية والدولية التي تتضمن أسماء أشخاص أو شركات، والتي «يزيد عددها على مائتي لائحة».

ولكن مصادر أخرى مطلعة تقول إن المصارف اللبنانية «تغض الطرف» عن كثير من الحسابات التي تثير الشك. وتقول إن السبب تحول هؤلاء المشكوك بهم إلى مودعين كبار في وقت تحتاج فيه هذه المصارف إلى الودائع مع تراجع الاستثمارات وسوق العقارات في البلاد.

وتقول هذه المصادر إن «حزب الله» «يرسل شاحنات مخدرات إلى الخارج عبر البر وعبر شبكات موجودة في سوريا والدول المجاورة، وتعود الشاحنات نفسها محملة بالأموال النقدية». وتؤكد هذه المصادر أن كثيرا من المصارف تغض الطرف عن «مصادر» هذه الأموال لحاجتها إلى الودائع النقدية.

ويعترف المصدر المصرفي بأن «المصارف في لبنان لا تأخذ المبادرات، بل تطبق ما يطلب منها بحرفيته في ما يتعلق بعدم التعامل مع الموضوعين على اللوائح السوداء». ويعطي مثلا بأنه إذا حصل شك لدى المصرفي الذي يتلقى ودائع بأن هذه الأموال تم تهريبها من دون المرور عبر الجمارك أو من دون دفع ضرائب، فإن المصرف لا يتحرك ويبلغ الجهات الرسمية المعنية. ويقول: «إذا فعلنا ذلك، فهذا يعني أن جهات نافذة كثيرة ستتأذى».

في هذا الصدد، يقول الصحافي اللبناني فداء عيتاني إن ميزانية «حزب الله» السنوية تفوق 900 مليون دولار، من بينها رواتب لأكثر من مائة ألف شخص، وإن معظم هذا التمويل يأتي من إيران، ولكن الحزب يجمع نسبة كبيرة منه من الزكاة التي يفرضها على مؤيديه في أفريقيا وأوروبا وأميركا، إضافة إلى شبكة تبرعات كبيرة نسجها من مؤيديه في العالم.

وتتحدث المصادر المصرفية عن «تكتيكات» يعتمدها بعض «التجار» في أفريقيا لتهريب الأموال إلى «حزب الله» في لبنان، وتقول إنها تلتف على القوانين الأفريقية التي لا تسمح بإخراج مبالغ كبيرة من البلاد عبر تأسيس شركات «وهمية» في عدة دول في أوروبا ولبنان تجري عبرها التعاملات المالية فيما الخدمات تقدم في الدول الأفريقية.

ولكن الصحافي الشيعي المعارض علي الأمين يعدّ بأنه حتى لو تمكن «حزب الله» من جمع أموال بشكل مستقل عن إيران، «فإن طهران لا يمكن أن تقبل باستقلالية الحزب المادية». ويضيف أن الأموال التي يجمعها الحزب «لا يمكن أن تكون بديلا عن الدعم الإيراني المادي لأنه لا يرتبط بحاجة (حزب الله) للمال فقط، بل بالعلاقة التي تربط إيران بـ(حزب الله)». ويصف الأمين «حزب الله» بأنه «فصيل إيراني موجود في لبنان لا يسمح له بأن يكون مستقلا عن الإدارة الإيرانية حتى في الجهة المالية التي هي أساسية لجهة التبعية لأنها قد تعني تفلتا وخروجا عن السيطرة الإيرانية».

وتقول مصادر مطلعة إن إدارة أموال «حزب الله» الآتية من مصادر خارج إيران تتم أصلا عن طريق «الحرس الثوري» الإيراني وليس بمعزل عنه.

- إيران تعزز وجودها المالي في العراق

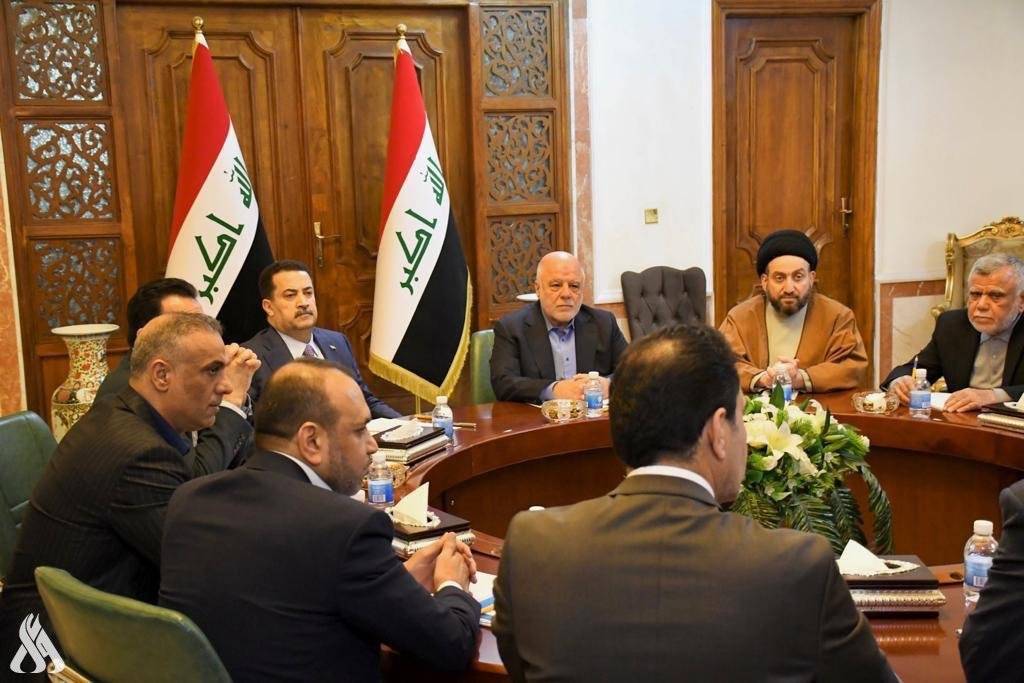

وفي العراق ليست الحال بأفضل؛ إذ تتحدث مصادر عدة عن «تغلغل» إيران في النسيج السياسي للعراق. وتقول مصادر متطابقة إن إيران تمول ميليشيات «الحشد الشعبي» من أموال النفط العراقي «الذي تنهبه».

وتؤكد مصادر مقربة من رئاسة الوزراء العراقية أن «الإيرانيين لا يصرفون في العراق من الأموال الإيرانية؛ بل من الأموال العراقية، وهم مسيطرون على وزارات النفط والاستثمار». وتضيف المصادر أن إيران نجحت في التجذر عمقا في العراق والتمدد في كل الوزارات الخدماتية والأمنية.

وتقول مصادر عشائرية إن «مسؤولين عراقيين كبارا متورطين في التعاملات مع إيران». وتتحدث المصادر عن نقل أسلحة إيرانية «متقدمة جدا» تمت تجربتها في العراق وسوريا، عبر المطارات بعد تسهيلات من مسؤولين عراقيين. وتتحدث المصادر عن «نقل أموال بالحقائب الدبلوماسية تستخدم لشراء أسلحة في السوق السوداء من دول أوروبا الشرقية عبر البر».

ويضم «الحشد الشعبي» 66 فصيلا بمجموع 80 ألف مقاتل. وتقول مصادر مطلعة في بغداد إن «44 فصيلا من هؤلاء يتبعون ولاية الفقيه ويرتبطون دينيا بالمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي».

وبالإضافة إلى لبنان والعراق، تدعم إيران نظام الأسد في سوريا منذ سنوات، وتقول مصادر مطلعة إن «الحرس الثوري» يمول حربه في سوريا من «التجارة» هناك. وتتحدث المصادر عن كسب إيران مبالغ من تجارة النفط الذي كانت تستقدمه من أراضي داعش، وتجارة السلاح... وغيرهما.

وفي اليمن لا يختلف الأمر كثيرا؛ حيث مكنت إيران حلفاءها الحوثيين من تنفيذ انقلاب على الدولة بعد تقديم الدعم العسكري والمالي لهم. وأرسلت مستشارين من ميليشيات «حزب الله» لتدريبهم على القتال، إضافة إلى تزويدهم بصواريخ بعيدة المدى يستخدمونها لقصف الأراضي السعودية.

- النفط الإيراني الحل لمواجهة تمويل الإرهاب

كل هذه التحركات الإيرانية غير القانونية «معروفة» للولايات المتحدة التي تعيد العمل بنظام العقوبات الاقتصادية على إيران بعد إعلان الرئيس دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي، كما تؤكد مصادر نفطية رفيعة في واشنطن. ولكن الصعوبة بالنسبة لواشنطن، كما تقول هذه المصادر، هي تتبع خطوات تبييض الأموال بسبب توسع شبكة «الحرس الثوري» الإيراني وامتدادها من آسيا إلى أميركا.

وتقول هذه المصادر إن الطريقة الوحيدة الفعالة لمنع إيران من تمويل جماعاتها هي إضعاف إنتاجها النفطي الذي يعد ركيزة الاقتصاد الإيراني ويدر أكثر من 90 في المائة من الدخل العام. وتضيف هذه المصادر أن العقوبات المباشرة على النفط غير ممكنة بسبب القوانين الدولية، ولكنها تتحدث عن قوانين غير مباشرة مثل ما بدأ يحدث الآن، أي عبر الضغط على الشركات التي تتولى صيانة حقول النفط، وتقول: «اقتصاد النفط بحاجة إلى مليارات الدولارات للحفاظ على البنية التحتية. فالنفط لا يمكن ضخه بسهولة، وإيران لديها أكثر من ألفي بئر نفط يجب أن تتم صيانتها».

وبعد إعلان ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي وإمهاله الشركات الأوروبية العاملة هناك 6 أشهر للانسحاب تحت طائلة تعرضها للعقوبات، انسحبت شركة «توتال» الفرنسية من عقد كانت وقعته لصيانة أكبر حقول النفط في إيران. ويجري الحديث عن إمكانية تسلم شركة صينية للعقد بدلا من «توتال»، ولكن المصادر في واشنطن ترى أن الصين لن تتمكن من تعويض خسائر انسحاب الشركات الأوروبية لأنها لا تتعامل بالدولار الأميركي، مما يضيق السوق والخيارات الاقتصادية بالنسبة لإيران، وترى أن انسحاب «توتال» سيؤثر من دون شك على إنتاج النفط الإيراني.

وتقول المصادر إن إيران بحاجة إلى ما بين 35 و40 مليون دولار لقطاعها العام؛ أي هي بحاجة لتصدير مليوني برميل نفط يوميا لدفع مرتبات موظفيها في الداخل فقط، وتضيف أن أي إنتاج أقل من ذلك يعني تقليص قدرة إيران على تمويل الحروب في المنطقة. وتضيف هذه المصادر أن ذلك سيعني صعوبة في استئناف برنامجها النووي لأنها تدفع مقابل التكنولوجيا والقطع التي تحتاج ما يعادل 6 مرات قيمتها في السوق لأنها تشتريها من السوق السوداء.

وتؤكد هذه المصادر أن دولا أخرى يمكنها أن تعوض عن النفط الإيراني في السوق، مثل الولايات المتحدة التي تمر «بتخمة نفطية»، والمملكة العربية السعودية التي يمكنها ضخ مزيد من النفط عندما ترى حاجة.

وتضيف هذه المصادر الأميركية التي عملت قبل سنوات مع البنتاغون، أنه يمكن لواشنطن أن تمارس ضغوط أيضا على من يشتري النفط الإيراني، وتقول: «عندها يصبح السؤال: كيف يمكن للحرس الثوري أن يمول جماعاته؟ وإذا أرادوا العودة لتخصيب اليورانيوم، فلن يتمكنوا حتى من دفع المرتبات ولا شراء اللازم».

- نشاط إيران المالي تحت مجهر منظمات دولية

وبالإضافة إلى هذه «الخيارات» الأميركية، تتعرض إيران الآن لضغوط كبيرة من منظمة غير معروفة كثيرا ولكنها من أقوى المنظمات العالمية والوحيدة التي تعمل على مكافحة تبييض الأموال المتعلقة بتمويل الإرهاب. هذه المنظمة تدعى «مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال»، أو اختصارا «فاتف»، ومقرها باريس. وقد تم تأسيها عام 1989 بمبادرة من مجموعة الدول السبع بهدف مكافحة تبييض الأموال. وفي عام 2001 بعد اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) تم توسيع مهمتها لتشمل أو تصبح مركزة على مكافحة تبييض الأموال المتعلقة بالإرهاب.

وتصدر هذه المنظمة توصيات على الدول أن تترجمها بقوانين ملزمة لمكافحة تبييض الأموال. والدول التي لا تلتزم أو تعد «غير متعاونة» توضع على لائحة سوداء، وحسب «خطورة» تعاملاتها؛ إما يحذر من التعامل معها، أو توصي المنظمة الدول الأعضاء فيها باتخاذ تدابير مضادة فعالة لإعاقة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضد الدولة المعنية. ويعد البعض أن تأثير هذه المنظمة على الدول التي تضعها على لائحتها السوداء وتدعو لتدابير مضادة ضدها، قد يكون أقوى حتى من العقوبات الاقتصادية.

ومنذ عام 2012 وإيران على رأس اللائحة السوداء هي وكوريا الشمالية. في عام 2015 بعد الاتفاق النووي مع إيران علقت «فاتف» التدابير المضادة بحقها لمنحها فرصة لإدخال إصلاحات تتعلق بمكافحة غسل الأموال، ولكنها أبقتها على اللائحة السوداء، أي أبقت التوصية بضرورة الحذر في التعاملات مع هذه الدولة.

ومنذ ذلك الحين، ما زالت هذه التدابير المضادة معلقة. وفي الاجتماع الأخير لـ«فاتف» في فبراير (شباط) الماضي، دعت إيران إلى ترجمة تعهداتها أفعالا. وأعلنت أنها ستبقي التدابير المضادة معلقة لتفسح للبرلمان الإيراني، الذي بدأ بمناقشة قوانين تتعلق بغسل الأموال، المجال لتبنيها. وستناقش «فاتف» من جديد قرار إبقاء التدابير معلقة أو إعادتها في اجتماع لها نهاية هذا الشهر.

في فبراير الماضي، طلبت «فاتف» من إيران إدخال قوانين «تجرم تمويل الإرهاب وإزالة الإعفاء لجماعات حددتها إيران بأنها تحاول إنهاء احتلال أجنبي واستعمار»، في إشارة إلى تعريف إيران الجماعات التي تمولها مثل «حزب الله» و«حماس» المصنفتين إرهابيتين. ومن بين ما دعت إيران إلى تحقيقه قبل اجتماعها المقبل نهاية هذا الشهر، «تجميد أصول تابعة لإرهابيين بحسب قرارات مجلس الأمن»، وتقديم «إثباتات على كيفية تحديد السلطات للتحويلات المالية غير القانونية والتأكد من أن التحويلات تتضمن المعلومات المطلوبة حول متلقي الأموال وأسباب التحويلة».

ورغم وجود «الإرادة» السياسية لدى حكومة حسن روحاني في إيران لإدخال تعديلات على قوانينها المتعلقة بتبييض الأموال، فإن عوائق أساسية تقف أمام ذلك... الأول أن قرار تمويل الجماعات الإرهابية بيد «الحرس الثوري» الإيراني وليس الرئيس أو الحكومة، مما يجعل أي قرار أو التزام يصدر عن الأخيرين، لا معني له. الثاني أن تعريف الجماعات الإرهابية بالنسبة للطرفين، أي إيران و«فاتف»، مختلف تماما، مما يعني أنه لا أساس أصلا للاتفاق على تطبيق أي إصلاحات في هذا المجال.

وقبل اجتماع «فاتف» في فبراير الماضي، وجه مجموعة من النواب والدبلوماسيين الأميركيين رسالة إلى «فاتف» طلبوا إليها إعادة التدابير المضادة بحق إيران. وكان من بين الموقعين على الوثيقة جون بولتون الذي عين بعد أشهر من ذلك مستشارا للرئيس الأميركي. وفي الرسالة التي وقعها أيضا السيناتور جوزيف ليبرمان وجيب بوش ودنيس روس الذي عمل مستشارا للرئيس السابق باراك أوباما، قال هؤلاء إن «الحرس الثوري الإيراني المصنف منظمة إرهابية والذي مكن نظام الأسد من قصف آلاف المدنيين الأبرياء بالبراميل المتفجرة، سيتلقى تمويلا إضافيا يبلغ 8 مليارات دولار بحسب الميزانية المقترحة من الحكومة الإيرانية للعام المقبل». وتابعت الرسالة تقول إن إيران زادت أيضا من تمويلها لـ«حزب الله» المصنف أيضا منظمة إرهابية، واستندت إلى تحقيق نشرته صحيفة «فايننشيال تايمز» يقول إن إيران «دفعت ما يوازي 853 مليون دولار أميركي لعشرات المؤسسات التي تروج لآيديولوجية الولي الفقيه»، في زيادة تبلغ 9 في المائة عن العام السابق. وأضافت أن اثنتين من هذه المنظمات تمول «حزب الله». وتابعت الرسالة أن الحزب يتلقى أيضا مخصصات مالية مباشرة من ميزانية خامنئي الخاصة التي هي خارج ميزانية الدولة ولا تخضع لأي مراقبة أو محاسبة».

وقبل الاجتماع المقبل، يتوقع متخصصون في الشؤون الإيرانية ضغوطا أميركية إضافية على «فاتف» لإعادة العمل بالتدابير المضادة. ويقول علي فائز، مدير «برنامج إيران» في «المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات» في واشنطن إن «الولايات المتحدة ستسعى بالتأكيد إلى دفع (فاتف) لإعادة التدابير المضادة، لكي تزيد تأثير العقوبات التي أعادت فرضها على إيران». ولكن فائز توقع أن تتخذ إيران تدابير إضافية مطلوبة من «فاتف» قبل الاجتماع المقبل كي تتمكن من الحصول على وقت إضافي، وقال: «(فاتف) أعطت دولا مثل البوسنة وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 3 سنوات لتطبيق المعايير المطلوبة، ولذلك عليها منح إيران فترة إضافية».

وترى آنا برادشو، مستشارة قانونية في لندن متخصصة في قضايا مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، أنه «في حال أعادت (فاتف) إيران إلى اللائحة السوداء، فإن هذا يضع في خطر أي محاولات لإبقاء الأعمال الأوروبية في إيران، لأنها قد تعد مناقضة أو تقلل من شأن التزام الأوروبيين بمعايير (فاتف) ومكافحة تبييض الأموال». وتضيف أن الأوروبيين يبحثون تقديم ضمانات لإيران للبقاء في الاتفاق النووي تتعلق بقروض أو تحويلات من البنك المركزي الأوروبي إلى طهران، ولكن هذا الحل تقول برادشو «قد لا يكون ممكنا إذا قررت (فاتف) إعادة إيران للائحة السوداء».

ويرى فائز أن إعادة «فاتف» التدابير المضادة بحق إيران يعني أن محاولة الأوروبيين إنقاذ الاتفاق النووي ستصبح في مهب الريح.