ما الجديد الذي يمكن للفرنسيين أن يضيفوه على معرفتهم بواحد من أكبر أدبائهم وأكثرهم شهرة، وهم يحتفلون بمرور 400 سنة على ولادته؟ ليس الكثير ربما، لكن إعادة قراءة النصوص تفتّح العيون، وتثير الفضول. وهذه الاحتفالية الوطنية الكبرى بأنشطتها المتنوعة، والموزَّعة في فرنسا ودول عدة أخرى، فتحت شهية الباحثين على عدد من الأسئلة. لماذا مِن أصل عشرات المسرحيين الكبار في القرن السابع عشر، نال موليير دون غيره هذه الشهرة التي استمرت إلى يومنا هذا، وأصبح عالمياً بقدر ما هو فرنسي؟ هل عبقريته وحدها تكفي لتفسير انتشار امتدّ إلى أربعة قرون. ثم ما التكتيكات التي كان يتبعها ليعرّف بأعماله ويرفع من نسبة جمهور مسرحه، في زمن لم يكن فيه الترويج بديهياً؟ وهل حقاً له لغة مغايرة؟ وما خصوصية هذه اللغة، كي يقال عن اللغة الفرنسية إنها «لغة موليير»، على غرار «لغة شكسبير» للإنجليزية أو «لغة غوتة» للألمانية؟

ثمة رأي يقول إن موليير تمكَّن من جذب انتباه معاصريه بفضل مهاراته الترويجية الكبيرة، وليس فحسب بفضل عبقريته المسرحية والأدبية الفذّة؛ فهو لم يكتفِ بموهبته الأدبية، ولم يركن إلى علاقته الوثيقة بالقصر الملكي، والدعم الذي كان يتلقاه بفضل عمل والده في البلاط، بل نوّع أساليبه ليشعل الفضول حول مسرحياته، ويشعر من يسمع عنها بأنه لا بد أن يراها.

يبدو أن مهارته في الترويج لأعماله كادت تضاهي موهبته المسرحية، إن لم تفُقْها.

كان من المفترض، لو سارت الأمور بشكلها الطبيعي، أن يصبح موليير الرجل الذي يُعِدّ سرير الملك، بعد أن يرث مهنة والده مُنجِّد القصر. لكن موليير درس المحاماة ومارسها بضعة أشهر، والتقى عام 1642 بمادلين بيجار، التي أحبّها وتغيرت معها حياته، وشكّل مع أخويها وآخرين فرقة. كان في الحادية والعشرين من عمره، حين أنشأ جان باتيست بوكلان، الذي سيُعرف فيما بعد باسم موليير، مع أصدقائه هذه الفرقة المسرحية، التي لم تسجل في البداية نجاحاً يُذكر. كافحت الفرقة، وكدّ موليير الذي أصبح مديراً لها ليُبقيها على قيد الحياة. فرجال الدين يترصدون الأعمال المسرحية، ويطلقون الأحكام القاسية إلى حدّ التكفير، وثمة عروض تُمنَع وتُرمى بالتهم القاتلة. كل ذلك والمسرح الإيطالي في زهوه، ويجد محبِّين وعشاقاً له في أسبانيا وفرنسا، وصولاً إلى البلاط الملكي الفرنسي الذي كان يستقدم الفِرق الإيطالية ويستمتع النبلاء بعروضها، ومنها استوحى الفرنسيون وتعلَّم موليير.

سرعان ما أفلست الفرقة، وتراكمت عليها الديون وتسبَّب ذلك لموليير بالحبس عدة مرات. وللخروج من الأزمة أعادت الفرقة تشكيل نفسها وقررت أن تترك باريس عام 1646. بدأ موليير مع شركائه جولات في المناطق، لكنه اصطدم مرة أخرى بمضايقات رجال الدين وتحريضهم الذي لا ينقطع، في هذا الوقت كان قد بات متمكناً من معارفه المسرحية، وأخذ يكتب النصوص ويمثلها.

عاد هو وحبيبته بيجار مع فرقتهما إلى باريس عام 1655 وبعدها بثلاثة أعوام مثّلت الفرقة في البلاط مأساة كورني «نيكوميد» ولعب موليير الدور الرئيسي فيها، وتبِعها بملهاة أشعلت إعجاب الملك. وبعد تردد في الانخراط بالأعمال الكوميدية، وجد نفسه متورطاً في المزيد منها، في حين كان التقدير للأعمال الدرامية وليس للمضحكين والساخرين؛ من الممثلين والكتّاب.

أولى نجاحاته الكبرى كانت سنة 1659 بمسرحيته «المتحذلقات السخيفات»، وهي مسرحية هزلية عن أسرة فرنسية ريفية قادمة إلى المدينة، حديثة النعمة، حاملة معها العُقد والعناية بالتفاهات. ترفض الأسرة المتقدمين لابنتيْهما للزواج، بأساليب رخيصة ومُهينة، لكن هذا ينقلب على العائلة حين يرسل العرسان من ينتقم من الفتاتين.

سعد الملك وهو يتفرج على المسرحية، لكن متحذلقات المجتمع غضبن من موليير، ووُجهت له الانتقادات والاتهامات، إلا أن هذا لم يمنع نجاح العمل؛ فهو طريف وقريب من القلب، ملابس الممثلين غريبة وغير مألوفة، النص رشيق ومضحك، والممثلون يتحركون بحيوية وخفة، لم تكن معهودة على المسرح بعدُ.

بدأ موليير، غير عابئ بالانتقادات والعقليات المتحجرة، يشقّ لنفسه أسلوبه الخاص، الذي بات من الصعب تجاهله.

بالعودة إلى الترويج الذي أسهم في ذيوع صيته، فإن وجوده في القصر منذ كان عمره 15 عاماً، أسهم في تقريبه من النافذين الذين غالباً ما دعّموه وحموه، وموّلوه، ووفّروا له أماكن العرض. ولما كان من المتاح له أن يعرض في القصر، فقد تواجد في المكان الأفضل لإيصال أعماله بالسرعة القصوى، إلى الطبقة التي تُعنى بالمسرح، مدعوماً بمكانة والده، وما له من معارف وتاريخ مع هذه الطبقة الباذخة. ويُروى أن موليير كان من الدهاء بحيث يدفع لكَتَبة المقالات ليتناولوا أعماله بأقلامهم، ولا يهمُّه إن كان ما يسطّرونه ذماً أم مدحاً، ما يعنيه دائماً هو أن يبقى اسمه متداولاً، وأخباره على ألسنة الناس.

لم يمانع موليير أن يتواجد نُسّاخ في صالة العرض، يسطّرون نصوصه عن ألسنة الممثلين، يكتبونها ويبيعونها، ولو أن ذلك كان يجري دون إذن منه إو إفادة مادية تعود عليه؛ فهو بذكائه اللمّاح عرف أنها إحدى الطرق الناجعة للتعريف بأعماله وتحقيق مزيد من الانتشار.

مع مسرحيته «مدرسة الزوجات» التي قدّمها عام 1662، وانتقد تقاليد اجتماعية راسخة، وسطوة الرجل على المرأة، اكتسب المزيد من الشهرة. فقد أثار الضجيج حوله بسبب السخط والغضب الذي دائماً ما يرى فيهما فرصة لترسيخ اسمه وإبقائه متداولاً، وتلك كانت إحدى غاياته. وللإمعان في تجييش الآراء، أتبع مسرحيته بأخرى تحكي عن الآراء التي جرى تقاذفها حول «مدرسة الزوجات» سمّاها «انتقاد مدرسة الزوجات». وحين لا يكون الاعتراض على مسرحية موليير اجتماعياً، فإنها تُغضب رجال الدين الذين احتجّوا على مسرحيته «طرطوف» وتمكنوا من منعها، بعد أن مثّلها أمام الملك. لكن المسرحي المشاكس كان ينعم في هذه الأثناء بما تتداوله الأقلام عنه ذماً أو مدحاً، وبالطلب المتصاعد على نص المسرحية، في حين لم يتوقف عن تقديم «طرطوف» التي زاد الطلب عليها في الصالونات الخاصة.

تناولت «طرطوف» مشكلة النفاق والتستر بستار الدين، وأولئك الذين يتظاهرون بالتقوى والفضيلة كذباً، أما الأتقياء المخلصون فلا يراد لهم أن يفاخروا بتقواهم، ولا أن يخرجوا على حدود العقل بغيرتهم على مصلحة الدين.

يدور العمل حول شخصية «طرطوف» المُحتال الذي يختبئ بكل ما يضمره من نفاق تحت مظلة الدين وشعارات رنانة خادعة. ومن بين مَن وقعوا في شِباكه أوركون؛ وهو رب عائلة تتكون من أولاد وزوجة وأم وخادمة. يظل طرطوف يهيمن على أوركون بشعاراته حتى تكشف له الزوجة ألمير الحقيقة ويظهر طرطوف على حقيقته أمام الجميع ويلقى جزاءه بالسجن.

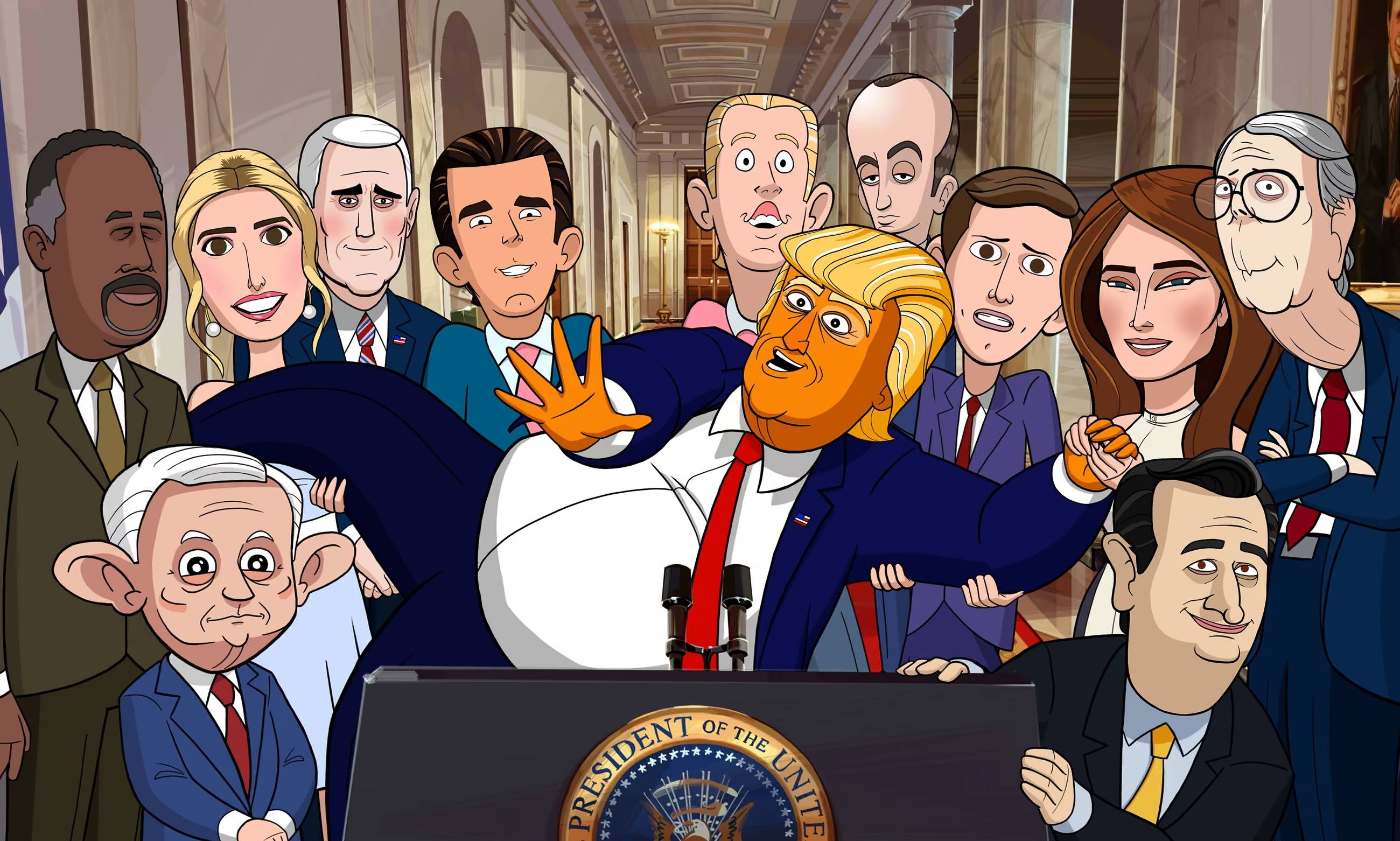

بالطبع كان موليير مدعوماً من لويس الرابع عشر ومن نافذين في القصر، ليتمكن من اختراق الصعوبات التي واجهها. فأعماله ابتعدت عن الكلاسيكية، ولم تكن موضع إجماع؛ لخرقها بشكل كبير قواعد الجماليات الكلاسيكية، لذلك لم يُنظر إليه وعلى مدى عقود على أنه كاتب عظيم، بقدر ما اعتُرف به ممثلاً بارعاً. كان لا بد من انتظار زمن طويل كي تجد نصوصه التي كُتبت بنكهة الشعب، وللشعب ومرحه ومشكلاته العميقة، ما تستحقه من تقدير. فخلف الهزل والضحك، تمكّن موليير من رسم كاريكاتيرات شديدة العبقرية. بفضل التضخيم والكاريكاتورية في رسم أبطال أعماله، تمكَّن من أن يظهر ويشرّح عيوب مكامن ضعف بشرية تصعب رؤيتها دون وضع الشخصية تحت مجهر التكبير.

أُنهك موليير من كثرة العمل، بين متاعبه العائلية مع زوجته، ومشكلاته مع الكنيسة، وإدارته الفرقة، والكتابة التي كانت تأكل أعصابه، وإصراره على لعب دور البطولة في مسرحياته، ووجد نفسه مستنفداً. ليست مصادفة أن تكون مسرحيته الأخيرة هي «المرض الوهمي» التي عرضها عام 1673، وكان قد أصبح ضعيف البنية، متعباً، فقد انتهى به الأمر مريضاً بداء السلّ الذي لم ينجُ منه، وتُوفي بعد أن أدى دوره في العرض الرابع من مسرحيته «المرض الوهمي»، كما انه لم ينج من غضب الكنيسة حتى بالسماح له بأن يموت بسلام، فدُفن ليلاً ودون طقوس أو صلاة على جثمانه، في مدافن للأطفال والمنتحرين، ولم يُنقل رفاته إلى مقابر «بير لاشيز» التي يُدفن فيها كبار أعلام الحياة الفنية والأدبية والسياسية في فرنسا حتى عام 1817.

400 سنة على ولادة موليير ولا يزال مثيراً للجدل

موهوب بالترويج وصانع دعاية من الطراز الأول

بدا موليير غير عابئ بالانتقادات والعقليات المتحجرة يشقّ لنفسه أسلوبه الخاص الذي بات من الصعب تجاهله

400 سنة على ولادة موليير ولا يزال مثيراً للجدل

بدا موليير غير عابئ بالانتقادات والعقليات المتحجرة يشقّ لنفسه أسلوبه الخاص الذي بات من الصعب تجاهله

لم تشترك بعد

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة