على مدار العقود الثلاثة الأخيرة حافظ الاستثمار العقاري في القاهرة على قوته دون أن يتأثر بأي أحداث سياسية أو اضطرابات، كما شهد في السنوات الأخيرة تسارعاً لم تشهده القاهرة في تاريخها، لا يوازيه سوى حجم التخلي عن التقاليد المعمارية للمدينة العريقة.

ووسط هذا المناخ تحاول قلة من الباحثين التذكير بتراث المدينة وتقاليدها المعمارية، من هؤلاء الدكتور محمد الشاهد، الذي يمكن وصفه بـ«الناشط المعماري والعمراني»، حيث أسس موقع «مشاهد القاهرة»، الذي يقدم من خلاله ملاحظاته على عمارة المدينة وحالتها المعمارية. فاز تصميم الشاهد لجناح مصر في بينالي لندن عام 2018 بجائزة البينالي الأولى، كما فار بجائزة الدولة التشجيعية عام 2021 عن كتابه الصادر بالإنجليزية عن دار نشر الجامعة الأميركية بالقاهرة «القاهرة منذ 1900... دليل معماري CAIRO SINCE 1900 AN ARCHITECTURAL».

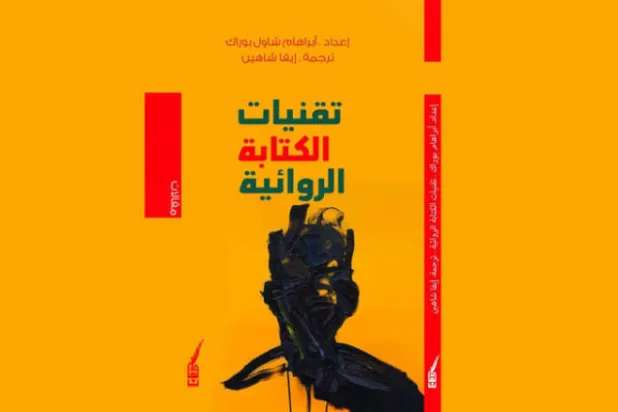

الكتاب جهد بحثي كبير شارك في جمع مادته فريق الباحثين المساعدين والمصورين يزيد على العشرين شخصاً يشكرهم المؤلف في مقدمته، وقد ساهموا في اختيار النماذج المعمارية التي تضمنها الكتاب لتمثيل مختلف أحياء القاهرة وقاموا بتصويرها والبحث عن وثائقها، في ظل الإهمال وضعف التوثيق المزمن، وصعوبة التصوير المستحدثة أمنيّاً.

قدمت للكتاب الدكتورة مرسيدس فيوليت، التي تتذكر دهشتها عندما سمعت لأول مرة عام 1984 بمجلة العمارة، وبدأت تتصفح أعدادها في دار الكتب. كانت المجلة الأولى في مجالها، التي تصدر باللغة العربية عام 1939، وقدمت نافذة استثنائية لأعمال المعماريين المصريين، وعززت مقترحاتهم العربية والمصرية عندما كانوا في قلب دوائر الحداثة الدولية، وتأسف لأن طلاب كليات الهندسة الكثيرة في مصر لم يسمعوا بوجود تلك المجلة ذات يوم. وتصف كتاب الشاهد بأنه «إعادة بناء قصة الحداثة المعمارية المفقودة في القاهرة». وتلاحظ أن عمارة الخمسينات والستينات أقرب إلى قلب المؤلف من أمثلة أوائل القرن العشرين، لكنه غطى باختياراته عمارة القاهرة على مدار القرن، دون أن يحاول إجبار المدينة على اعتناق عقيدة العمارة الطليعية.

من جانبه، اعتبر الشاهد القاهرة مدينة ملهمة ومقلقة له شخصيّاً، ويقول في مقدمته إنه أقدم على البدء في تأليف الكتاب الذي نشر عام 2020. في فترة عصيبة عليه شخصيّاً، حيث فقد والديه بفارق بضعة أشهر بينهما، في وقت عصيب على القاهرة ذاتها حيث تتخلص بسرعة من طبقات العمارة والعمران، التي بناها وسكنها جيل والديه، آملاً أن ينجح الكتاب في إلهام السكان والزوار نظرة مختلفة إلى عمارة القاهرة الحديثة التي صنعت شخصيتها.

الأثر العاطفي لرحيل الوالدين لم يجعل من دليل القاهرة كتاباً عاطفياً دافعه الفقد والحنين، بل كتاباً معرفياً توثيقيّاً يعيد بناء قصة من المجد المعماري لأكبر مدن الشرق الأوسط، ولم تكن عمارتها منفصلة عن عمارة العالم من الهند إلى البرازيل، ولم تكن منعزلة عن الأحداث العالمية الكبرى، مثل الحربين العالميتين، وإن اختلف تأثيرهما على القاهرة عن الأثر الذي تركتاه على مدن تعرضت للتدمير الكامل، وأتاحت للمعماريين حرية إعادة بنائها بالكامل.

يلتزم الكتاب بتغطية المائة عام الأخيرة، ويقدم صوراً وتحليلات لنماذج من العمارة تُمثل دليلاً على حقبتها التاريخية ومكانها، حيث يتتبع الكتاب أحياء القاهرة من الفاطمية إلى الخديوية الحديثة ومن برجوازية مصر الجديدة والزمالك وجاردن سيتي إلى حي إمبابة الشعبي ومدينة نصر.

يُنبه الشاهد: «لا ينبغي الاستخفاف بعبء اختيار 226 مبنى لتمثيل ما يقرب من 120 عاماً من التطورات المعمارية في واحدة من أكبر مدن العالم وأكثرها كثافة حضرية». يؤكد أن كتابه - دليله لم يسعَ إلى تقديم مسح شامل، بل إبراز عينات تمثيلية من جميع أنحاء المدينة، لذلك فالمباني المدرجة بالكتاب ليست بالضرورة من الروائع، بعكس ما جرت عليه العادة في اختيار المباني بمثل هذه الأدلة، كما يأخذ على المؤرخين والمرشدين السياحيين أنهم يرسخون بشكل تعسفي القيمة التراثية لهذا المبنى أو ذاك.

ويشير إلى خطورة قانون التراث المعمول به إلى اليوم، إذ لا يعتبر المبنى أثراً إلا عندما يتجاوز عمره المائة عام. هذا الارتكان إلى العمر ليس ظالماً لمبانٍ ذات قيمة لم تبلغ المائة فحسب، بل يجده المؤلف مدمراً كذلك، حيث يمكن فهم التوقيت باعتباره موعداً نهائيّاً للملاك لإتلاف منشآتهم السليمة.

في مقابل ذلك، لا يحقق إدراج المبنى في قائمة التراث أي نفع مادي للملاك، لهذا يعمل الكثير منهم على تسريع انهيار مبانيهم القديمة عمداً قبل أن تكمل المائة عام، سواء بتركها لتتآكل بفعل تسرب المياه أو حقن هياكلها الخرسانية بالأحماض لتفتيتها، وقد أدى ذلك إلى نشوء نشاط تجاري قائم على هذا الإتلاف واستخراج تصاريح الهدم.

كما يشير المؤلف إلى ثغرة إجرائية مهمة، فالتصريح بالهدم بيد السلطات المحلية سريعة الحركة، بينما يتم تسجيل الآثار مركزياً على المستوى الوطني ويشوبه البطء البيروقراطي، الذي لا يستطيع ملاحقة التلاعب.

ويبدو حضور تقاليد العمارة وغناها وحيوية المجتمع المعماري خطاً بيانياً صاعداً من بداية القرن حتى الستينات، وبعد ذلك بدت تقاليد العمارة وكأنها تبخرت!

يشترك في صنع قصة المجد في العمارة القاهرية مهندسون من أحفاد المهاجرين السوريين واللبنانيين، ويهود أوروبا الشرقية، وإيطاليون، وفرنسيون، بالإضافة إلى أبناء البلد الذين سافروا إلى ليفربول وإلينوي وروتردام وزيوريخ وروما لإكمال تعليمهم، وشاركوا بنشاط ضمن الثقافات المعمارية في تلك المناطق ثم عادوا بخبراتهم إلى القاهرة، فلم يكونوا مجرد وكلاء لاستيراد الطرز المعمارية. وبحلول الثلاثينات كانت جامعة القاهرة توفر تعليماً معمارياً بالغ التميز.

نادراً ما كان العمل الذي ينتجه المصريون ملتزماً بأسلوب معماري نقي. كان المهندس الواحد قادراً على الانتقال بمرونة بين الخطوط الفنية والأساليب. وقد عكس هذا المزج مكانة مصر في شرق البحر الأبيض المتوسط كمفترق طرق، جعل منها إسفنجة تمتص النفوذ وتجدده بأشكال جديدة.

ينوه الشاهد بأن الحالة المعمارية الحالية للمباني المختارة في الكتاب هي نتاج سنوات عديدة من الرعاية أو الإهمال، والصيانة للأصل أو التعديلات المقحمة التي تصل أحياناً إلى حد إخفاء الطراز الأصلي للمبنى، مثل تغيير المساحات الداخلية وطمس الطراز من خلال إجراءات مثل تلبيس الأعمدة لإخفاء التيجان الكورنثية من أجل إضفاء طابع حداثة على المبنى، أو بإضافة زخارف على الواجهة كما حدث في تجديد مبنى نادي السيارات.

بالنسبة للقاهريين فإن الاحتياجات الوظيفية وتحولاتها تتقدم قدسية التصميم، لهذا تستمر تحولات العمارة، وكان من الضروري بذل جهد مضاعف لفرز طبقات تغييراتها للوصول إلى إعادة هيكلة المبنى ذهنياً، وصولاً إلى السردية التي قدَّمها الكتاب.

دخل التطوير العقاري القرن العشرين مزدهراً حتى عام 1907. وظهرت عمارة تستعير خطوط العمارة الأوروبية كالروكوكو والكلاسيكية الجديدة وغيرها، بالإضافة إلى خطوط العمارة الإسلامية الحديثة «الفاطمي الجديد» كمبنى وزارة الأوقاف بوسط القاهرة (1898 - 1929 تصميم صابر صبري ومحمود فهمي). وبعد الحرب العالمية الأولى جاءت ثورة 1919 الشعبية فظهرت سمات تناسب طبقة تشكلت في تلك الثورة وتريد إبراز مفاهيم جديدة للطبقة والهوية والحداثة في مساكنها، وفي المنشآت العامة ذهب معماريون إلى ما قبل العمارة الإسلامية وبرز اسم مصطفى فهمي بمحاولاته الصريحة لإحياء أصول العمارة الفرعونية مع تجديد الخامات، مثال ذلك ضريح سعد زغلول (1931) ومحطة قطار الجيزة (نحو 1932) واستراحة الملك فاروق بالهرم عام 1937.

وسيتمثل أثر الحربين العالميتين على عمارة القاهرة في إبعاد وتجميد أموال المهندسين المنتمين لأعداء الإنجليز؛ رعايا الإمبراطورية النمساوية المجرية في الحرب الأولى، والإيطاليون في الثانية.

وقد شهدت الفترة بين الثلاثينات والخمسينات ازدهاراً كبيراً، وبرزت فيها أسماء عملاقة مثل سيد كريم، الذي أصدر مجلة العمارة، وظل فاعلاً حتى أواخر الخمسينات بتخطيط مدينة نصر، التي أصدر عبد الناصر قراراً بإنشائها، لكن النظام الناصري هو الذي سيضع النهاية المهنية لسيد كريم بعد ذلك بسنوات قليلة.

بلغ عدد المهندسين المدربين في قاهرة الستينات، ثمانية عشر ألف مهندس معماري، معظمهم يمارسون العمل كجزء من جهاز الدولة التنموي وليس بأسمائهم كأعلام. وبعد ذلك سيبدو الوضع كأن هذه المدينة لم تعرف التقاليد المعمارية مطلقاً، وكأن المهندسين المصريين الذين كانوا معروفين في العالم ولهم بصماتهم في مدن المنطقة العربية قد تبخروا في الهواء، ورغم وجود ميراثهم المعماري في المدينة فإنه مغيب عن الصورة تماماً. ومنذ ذلك الحين يتعرض التراث المعماري للمدينة لخسائر كبيرة، وخاصة الإنشاءات الحديثة، التي يُنظر إليها على أنها تمتلك القليل من القيمة الثقافية، مقابل محو العديد من المباني دون توثيق.

عمارة القاهرة... قصة المجد والغدر

جهد شارك في جمع مادته فريق من الباحثين المساعدين والمصورين

عمارة القاهرة... قصة المجد والغدر

لم تشترك بعد

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة