في يوم شديد الحرارة، وخلال ساعات النهار في شهر يونيو (حزيران)، رفع 5 أفراد من أسرة مصرية عيونهم إلى الأعلى وتساءلوا بغضب في نفس واحد: «هوّ ده وقته؟».

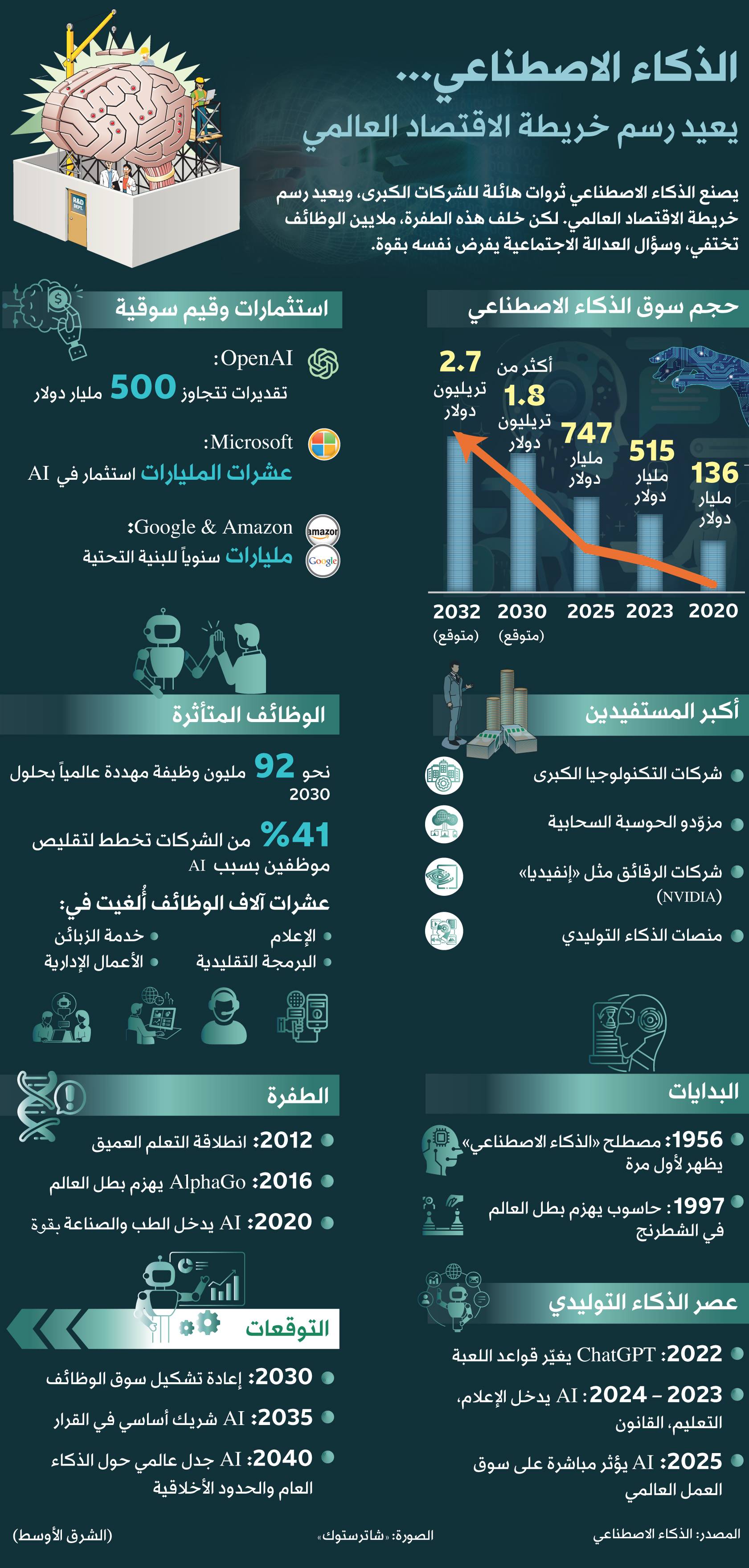

هكذا تساءلت أسرة ماجد عزت، الأربعيني، التي كانت تتابع تطور الذكاء الاصطناعي ومميزاته وتهديده لبعض الوظائف، عبر شاشة فضائية عربية؛ غير أن الساعات المحددة لانقطاع الكهرباء عن حي شبرا، بشمال القاهرة، قد حلَّت.

تأثُّر عزت الشديد بالتكنولوجيا ظهر بوضوح في نبرته وهو يتحدث لـ«الشرق الأوسط»، حتى إنه كرر ما سمعه عبر الشاشة قائلاً: «من مميزات الذكاء الاصطناعي: زيادة الإنتاج وسرعة الأداء، وهيريح البشر... لأن الروبوتات هتقوم ببعض الوظائف بشكل أفضل ومن دون أي فساد أو محسوبية... لكن مشكلته أنه هيهدد وظائف في المستقبل... إيه هي الوظايف دي... النور قطع عليها».

روى عزت، الذي يملك ويدير مقهى، وهو يضرب كفاً بكف، مأساة أسرته مع انقطاع الكهرباء: «في عز الحر... من الساعة 2 للساعة 5 العصر... 3 ساعات لا نور ولا نت (إنترنت)». وبنبرة أعلى: «ولا معرفة حتى».

وبإظلام المنطقة، انطفأ الشغف في المعرفة، وبحث أفراد الأسرة عن أوراق لاستخدامها «هوَّاية» يدوية، في محاولة لتقليل أثر الحرارة التي تعدت حينها 40 درجة مئوية، حسب قوله.

«تخفيف أحمال»

تواجه مصر مشكلة كهرباء، تفاقمت منذ أشهر إلى أزمة، تسعى الحكومة لتقليل أثرها نسبياً عبر ما تسميه «تخفيف أحمال»، بقطع التيار نحو ساعتين إلى ثلاث يومياً. ومع حدة الأزمة، اضطرت الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى إعلان جدول تخفيف الأحمال، ليتسنى للمواطنين معرفة توقيت الانقطاعات، وترتيب أحوالهم اليومية على ذلك، لكنَّ قرار القطع عادةً ما يتم ربطه بزيادة الاستهلاك، وليس بمواعيد الجدول.

ومؤخراً، أعلنت الحكومة المصرية توقف «تخفيف الأحمال» إلى نهاية الصيف الحالي، واستبدلت به خطة «الأعطال الفنية»، مع وعود بالعمل على القضاء على المشكلة في أقرب وقت.

ووفق رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، فإن «استهلاك الكهرباء ارتفع بمعدلات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية»، مشيراً إلى أن البلاد تستهلك نحو 37.5 غيغاواط يومياً في الوقت الحالي، بزيادة أكثر من 12 في المائة عن العام الماضي، ولم يشر إلى تأثير التوسعات في إنشاء مدن وأبراج جديدة على الاستهلاك.

وقدَّر رئيس الوزراء الفجوة في الكهرباء بنحو 3 - 4 غيغاواط، وقال إن «الفجوة من احتياجاتنا من الطاقة سيجري توفيرها من خلال الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة»، مشيراً إلى التعاون مع الإمارات في هذا الصدد.

وتُظهر البيانات أن أقل من 12 في المائة من قدرة الطاقة المُركبة في مصر البالغة نحو 60 غيغاواط، تأتي من مصادر الطاقة المتجددة.

مصانع خارج الخدمة

في يوم آخر شديد الحرارة من شهر يونيو 2024، بلغت فيه 40 درجة مئوية في الظل، وتعدت 45 درجة تحت الشمس الحارقة، يتابع المزارع السيد متولي، الخمسيني، من محافظة الدقهلية، شمال شرقي الدلتا بمصر، محصول أرضه من الفول الصويا، ويقول بثقة: «محصولي أنا كفيل به... الزرعة هتطلع أحلى زرعة».

رد متولي، جاء على مخاوف قد تبدو مشروعة في السوق المصرية، حول مستقبل المحاصيل، في ظل نقص الأسمدة الأزوتية (السماد).

ونتيجة انقطاع الكهرباء، أعلنت مصانع أسمدة في مصر توقفها عن العمل، وفي إفصاح للبورصة المصرية، في 26 يوليو (تموز) 2024، قالت شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو»، إنها أوقفت مصانعها الثلاثة، بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي، حيث استخدمت وزارة الكهرباء كميات الغاز المخصصة للمصانع، لتشغيل بعض المحطات.

وفي إفصاح مماثل، سبقتها شركة «أبو قير» للأسمدة، وأعلنت عن توقف مصانعها الثلاثة، كما أعلنت شركة «سيدي كرير» للبتروكيماويات عن توقف مصانعها «نظراً لانقطاع غازات التغذية».

وتعد صناعة الأسمدة استراتيجية في مصر، لأهميتها المتعلقة بالزراعة، بالإضافة إلى عوائدها التصديرية من الدولار، إذ تحتل مصر حالياً المركز الخامس عالمياً في الإنتاج والسادس في التصدير.

وتُلزم الحكومة منتجي الأسمدة بتوريد 55 في المائة من إنتاجهم بسعر مدعم إلى وزارة الزراعة لتغطية احتياجات السوق المحلية، ورغم إعلان الشركات الثلاث الرئيسية عودتها للعمل، فإن الفلاح المصري متولي، أكد لـ«الشرق الأوسط»: «شيكارة السماد بتتباع في السوق السودا بـ1500 جنيه؛ من كام بقى؟ من 250 جنيه... والحكومة كانت بتصرفلنا 3 شكاير سماد... دلوقتي بتصرف شيكارتين بس... لكن الفلاح لو هيشحت هيصرف على زرعته من قوته، عشان زرعته تكون كويسة».

وبنبرة تملؤها الحسرة: «بس لو هيخسر! يبقى السنة اللي بعدها مش هيزرعها تاني... دا إيجار الفدان بقى من 50 إلى 70 ألف جنيه في السنة».

ويؤدي ارتفاع سعر السماد إلى زيادة في أسعار السلع الغذائية، مما يزيد بدوره من التضخم، الذي يعد أزمة أخرى تحاول البنوك المركزية حول العالم التغلب عليها برفع أسعار الفائدة، مما يقلل من جاذبية مناخ الاستثمار، نتيجة زيادة الاقتراض؛ الذي يتسبب انقطاع الكهرباء عن المصانع في جزء كبير منه.

ظلام في بيروت

ومن الذكاء الاصطناعي والصناعة والزراعة في مصر، إلى التعليم في لبنان، حيث أكدت هنادي الحاج تأثرها الشديد بـ«الظلام».

وقالت الحاج لـ«الشرق الأوسط» من بيروت، والحرارة ما زالت مرتفعة هناك أيضاً، إن «انقطاع الكهرباء لفترات طويلة أثَّر علينا... ولادنا مش قادرين يتعلموا منيح لأنهم مضطرين للأونلاين... يشغلوا الكومبيوتر ما بيشتغل... قطع الكهربا خرَب التعليم».

وبالنظر إلى الوضع في مصر، يبدو وصف هنادي مبالغاً فيه، فتحمُّل الطالب ساعتين أو ثلاثاً والعودة إلى دراسته من جديد قد يكون صعباً ومكلفاً نوعاً ما لكنه لا يصل إلى حد الخراب، غير أن هنادي أفادت بأن عدد ساعات الانقطاع وصل في بعض الأيام إلى 24 ساعة متصلة.

«قطع الكهربا خرب التعليم... فاضطرينا نركّب الطاقة الشمسية... وكمان عندنا اشتراك عادي لأن في الشتاء ما في شمس تلبّي متل الصيف... هذا الشيء سحب مدخراتنا»، وفق هنادي التي تساءلت: «كيف يطلعوا ولادنا في الظلام؟».

«منذ مطلع العام الحالي، رفعت مؤسسة كهرباء لبنان التغذية بالتيار إلى نحو 6 و10 ساعات يومياً طبقاً للمناطق، بعدما كانت توفر الكهرباء بين ساعة وساعتين يومياً فقط، بعد صرف سلفة الخزينة التي حصلت عليها من المصرف المركزي لسداد ثمن الوقود العراقي».

أعمال متضررة في العراق

الأعمال تتدهور في العراق، في جو بنصف درجة الغليان في محافظة الديوانية (جنوب)، التي شهدت مظاهرات يوم 14 يوليو الجاري، ليس على انقطاع الكهرباء، بل «على غيابها التام»، وفق أحمد حسين، من منطقة غماس، الذي شارك في المظاهرة.

يصف حسين، الذي يعمل في مجال الحدادة، لـ«الشرق الأوسط»، تداعيات الانقطاع على عمله الخاص: «شغلي حداد وطبيعي أستخدم الكهرباء... الباب اللي يستغرق 3 ساعات يأخذ 3 أيام وأكثر... الرزق قلّ بسبب الكهرباء».

وتساءل حسين: «هل يمكن للإنسان أن يعيش في جو تصل درجة حرارته إلى قرب درجة الغليان من دون كهرباء... أنا من بلد النفط... هل من المعقول أن نقاسي ونعاني هكذا؟».

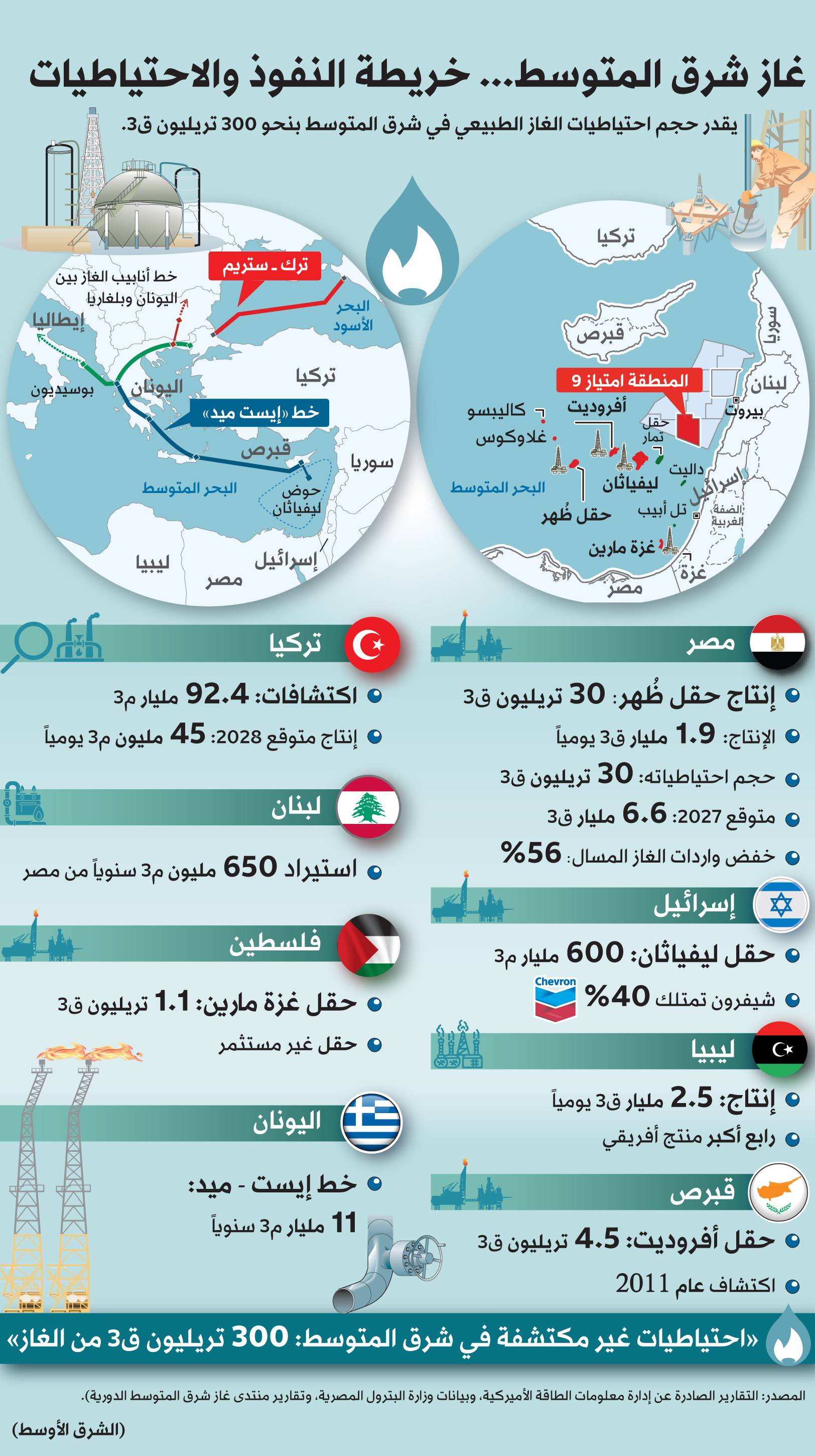

ويُنتج العراق، الغني بالنفط واحتياطيات الغاز، 26 ألف ميغاواط، بينما يحتاج إلى 35 ألف ميغاواط من الكهرباء، بعجز 9 آلاف ميغاواط في الإنتاج.

ورغم اعتماد لبنان على العراق في حل مشكلة الكهرباء، من خلال الاتفاق على توريد شحنات الفيول (زيت الوقود عالي الكبريت)، فإن العراق يعاني هو الآخر من أزمة، نتيجة تردي البنية التحتية للمحطات، وعدم توفر الوقود اللازم، إذ تعتمد على الغاز المستورد من إيران.

ورغم أن احتياطيات الغاز في العراق 4 أضعاف احتياطيات الغاز في مصر، فإن إنتاج بغداد من الغاز لا يتخطى عُشر إنتاج القاهرة من الغاز، وتستورد باقي الاحتياجات من إيران.

الناتج المحلي والكهرباء

لا يمكن النظر إلى كل مشكلة من هذه المشكلات على حدة، إذ ينسحب بعضها أو جميعها على معظم الأسر الأخرى في الدول العربية التي تشهد انقطاعات مستمرة في الكهرباء، والتي بلغت حد الأزمة في الكويت ومصر والعراق واليمن والسودان ولبنان وسوريا.

فما يحدث في مصر من تداعيات نتيجة انقطاع الكهرباء، يحدث بالكاد في الكويت، وترتفع وتيرته في العراق، ورغم اختلاف وضع الشبكات الكهربائية والقدرات الإنتاجية للدول، تتشابه ليبيا واليمن والسودان وسوريا في معظم تداعيات الأزمة، بسبب الظروف السياسية.

ومع اختلاف ظروف كل دولة، سواء في القدرة الإنتاجية المنتجة أو وضع الشبكات وإمدادات الوقود، فإن النتيجة واحدة في جميع الدول: «تخفيف أحمال».

ويصل عدد ساعات الانقطاع أو تخفيف الأحمال في اليمن إلى 12 ساعة يومياً، والعراق إلى 10 ساعات، والسودان من 10 إلى 14 ساعة، ولبنان من 12 إلى 20 ساعة، وسوريا من 10 إلى 20 ساعة، وفي مصر 3 ساعات، وفي الكويت من 2 إلى 3 ساعات يومياً.

وما دامت «الطاقة محركاً أساسياً للنمو وجزءاً مهماً من عملية الإنتاج»، يتوقع الخبير الاقتصادي من اليمن مصطفى نصر «تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسب مختلفة في الدول العربية التي تنقطع فيها الكهرباء، حسب عدد ساعات الانقطاع»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «الكهرباء أمن قومي فعلاً».

ولكي يوضح نصر عُمق المشكلة، قال إنه بحساب «عدد ساعات الظلام في دولة مثل مصر على سبيل المثال، الذي يصل إلى 3 ساعات يومياً، يتوقف فيها الإنتاج الصناعي والخدمي والإلكتروني، فإن الاقتصاد الكلي يخسر من ناتجه المحلي نحو 90 ساعة شهرياً، وفي حالة استمرار الانقطاع لمدة سنة يصل العدد إلى أكثر من 1000 ساعة سنوياً، (نحو 45 يوماً من إجمالي السنة)، مما يعني أن الاقتصاد يتوقف عن الإنتاج تماماً لمدة 45 يوماً في السنة، بخلاف الإجازات الرسمية والمناسبات».

حقائق

الناتج المحلي الإجمالي

مصر: 396 مليار دولار (2023)

الكويت: 162 مليار دولار (2023)

العراق: 251 مليار دولار (2023)

اليمن: 21 مليار دولار (2018)

وتصل أيام المناسبات والأعياد في مصر إلى 22 يوماً في عام 2024، بخلاف الإجازات الأسبوعية الاعتيادية.

وتنسحب هذه الحسبة على الدول الأخرى كافة، إذ تصل في دولة مثل العراق إلى 152 يوماً في السنة يتوقف فيها الإنتاج والعمل بشكل شبه تام، وفي اليمن إلى نحو 182 يوماً، وفق نصر، الذي أكد: «كلما ارتفع عدد ساعات التوقف عن العمل، زادت نسبة التراجع في الناتج المحلي الإجمالي»، متوقعاً «تراجع الناتج نتيجة انقطاع الكهرباء في اليمن بنسبة 10 في المائة سنوياً».

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لمصر نحو 396 مليار دولار في عام 2023، ولليمن 21 مليار دولار في عام 2018 (أحدث سنة مسجَّلة لدى البنك الدولي)، وللعراق 251 مليار دولار عام 2023، وللكويت 162 مليار دولار عام 2023.

مخاطر مالية

لكنَّ حافظ سلماوي، رئيس مرفق الكهرباء المصري السابق، واستشاري قطاع الكهرباء لعدد من الدول العربية، الذي رفض وضع كل الدول التي تنقطع فيها الكهرباء في «سلة واحدة» لـ«اختلاف الأسباب والظروف»، استبعد تأثُّر الناتج المحلي الإجمالي لمصر والكويت على سبيل المثال بانقطاعات الكهرباء، نظراً لأن «وقت الانقطاع محدَّد التوقيتات والمدة... وهي قليلة بالمقارنة بالناتج المحلي الإجمالي».

ويوضح سلماوي لـ«الشرق الأوسط»، أن «أي مرفق كهرباء في أي دولة، حال وقوعه في أزمة، يستهدف القطاع المنزلي في بداية خطته لتخفيف الأحمال لأنه قطاع غير مُنتج، ويسمى أحمالاً من الدرجة الثالثة، ثم تأتي بعده المحال التجارية، وهي أحمال من الدرجة الثانية، ثم أخيراً القطاع الصناعي والإنتاجي، وهي أحمال من الدرجة الأولى، وعادةً ما يُستبعد تماماً من تخفيف الأحمال».

وبالنظر إلى تأثر القطاع الصناعي في مصر، عبر مصانع الأسمدة، على سبيل المثال، قال سلماوي: «قد يكون هناك تأثر بعض الشيء في مصر حال استمرار الأزمة»، أما في باقي الدول: «فمن المتوقع أن يتأثر الناتج المحلي الإجمالي لديهم بالطبع».

وهنا يلفت زاهر خليف، محلل المخاطر في إحدى شركات الاستثمار المصرية، إلى أن «تخفيف الأحمال أثر سلباً في إنتاج 20 في المائة من مصانع الحديد في مصر، فيما بلغت النسبة 40 في المائة بالنسبة لصناعة الأجهزة المنزلية، فضلاً عن تأثر شركات الإسمنت والألمنيوم والأسمدة، التي تشكل الكهرباء فيها مكوناً رئيسياً من مدخلات الإنتاج... وبالطبع لن يكون ذلك بعيداً عن الناتج المحلي الإجمالي».

وأوضح زاهر، في ورقة بحثية عن تداعيات انقطاع الكهرباء على الاقتصاد الكلي، أعدها خصيصاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «نسبة استهلاك القطاع الصناعي من إنتاج الكهرباء تبلغ أكثر من 41 في المائة، بينما لا يتجاوز نصيب القطاع الزراعي 4 في المائة».

وبالنظر إلى كم الخسائر التي يتكبدها اقتصاد كل دول عربية ينقطع فيها الكهرباء، «تستطيع حساب معدل النمو المتوقع، الذي من المؤكد أنه سيتأثر»، وفق نصر، الذي أشار إلى أن التكاليف المالية المطلوبة للقضاء على أزمة الكهرباء، قد تكون أقل من التكاليف المالية التي سيتحملها الاقتصاد الكلي، نتيجة الاستمرار في سياسة «تخفيف الأحمال».

ويرى البنك الدولي أن أقل من 40 في المائة من المرافق وشبكات الكهرباء في البلدان النامية، «تحقق إيرادات بالكاد تكفي لتغطية تكاليف التشغيل وخدمة الديون -وهو الحد الأدنى للاستدامة المالية».

ورغم أن البنك الدولي لم يشر إلى تكلفة أزمة الكهرباء الحالية في الدول العربية وتداعياتها على الاقتصاد الكلي، فإن صندوق النقد الدولي دعا مصر بشكل صريح إلى «احتواء المخاطر المالية المرتبطة بقطاع الطاقة»، وذلك بعد أن لفت في بيان يوم 29 يوليو، إلى انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، والذي أسهم في انقطاع التيار يومياً منذ العام الماضي.

الحرارة والكهرباء

في تصور أحمد السيد، أستاذ الاقتصاد والتمويل، أن «مشكلات انقطاع الكهرباء التي ظهرت في الآونة الأخيرة تعود إلى موجة الحر التي يشهدها العالم».

وأشار السيد لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التوقعات تشير إلى أن عام 2024 هو الأكثر حرارةً في التاريخ. وهنا تجب الإشارة إلى أن البنية التحتية والقدرة الإنتاجية لكل دولة تختلف عن الأخرى ومتأثرة بارتفاع الحرارة».

وأظهرت بيانات خدمة «كوبرنيكوس» للتغير المناخي (سي ثري إس)، التابعة للاتحاد الأوروبي، أن يوم 22 يوليو 2024 كان اليوم الأكثر سخونة الذي سُجل على وجه الأرض، على الإطلاق، حتى الآن.

وهذا الشهر، سجلت مدن في اليابان وإندونيسيا والصين حرارةً غير مسبوقة، فيما عانت دول الخليج ودول عربية أخرى من حرارة مرتفعة، إذ وصل مؤشرها إلى أكثر من 60 درجة مئوية. وفي أوروبا، ارتفعت إلى 45 درجة مئوية فما فوق.

وإلى جانب الحرارة المرتفعة، يرى محمد يوسف، مسؤول قسم البحوث الاقتصادية في أحد المراكز العربية، أن لمشكلة الانقطاع ثلاثة أبعاد: «القدرة والوصول والانتظام».

تَظهر المشكلة عادةً «إما في عجز مزمن في قدرات الإنتاج، وإما في ضعف الشبكات الذي يمنعها من الوصول إلى جميع الأقاليم الجغرافية، وإما في انتظام التيار الكهربائي للأماكن التي تصل إليها الشبكات»، وفق يوسف، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» من أبوظبي.

ونتيجة لذلك يوضح سلماوي: «مشكلة الكهرباء في مصر أزمة عابرة نتيجة نقص الوقود الناتج عن شح الدولار، ومع توفير العملة الأجنبية سوف تُحل. كذلك الحال في الكويت. أما سوريا واليمن فالوضع صعب جداً بسبب تهالك وتدمير الشبكات، ومع حصار الاقتصاد نتيجة العقوبات، فإن المشكلة هناك سياسية. أضف إليهما ليبيا التي لها وفرة مالية جيدة لكن المشكلة السياسية تقف عائقاً أمام الحلول. أما العراق الذي لديه فوائض مالية، فيعاني من تهالك الشبكات ونقص القدرة الإنتاجية».

توضح مؤشرات البنك الدولي الحقائق السابقة بصورة رقمية، فرغم ارتفاع نسبة وصول سكان الدول العربية إلى الكهرباء من نحو 83 في المائة إلى 91 في المائة بين عامي 2004 و2022، فإنها ككتلة واحدة ما زالت بعيدة عن واقع الاقتصادات المتقدمة كدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إذ تصل هذه النسبة في تلك الدول إلى 100 في المائة من السكان.

«قائمة حلول موحدة»

رغم اختلاف أسباب الأزمة في كل دولة فإنها يمكن أن تندرج تحت «أمن الطاقة»، كونها تعدت بالفعل معاناة أسر عربية، لتهدد الاقتصاد الكلي في كل دولة، وهو ما يفسر تعميم بعض الحلول على الدول كافة.

علي الرميان خبير الطاقة الدولي، قال من سلطنة عمان لـ«الشرق الأوسط»، إن «أمن الطاقة بالنسبة لأي دولة، يعني استقرار قطاع الطاقة من حيث ضخ استثمارات مستدامة بعد وضع خطط طويلة المدى، وتوفير الموارد اللازمة وتسهيل وصول الطاقة إلى جميع الفئات، سواء كانت طاقة كهرباء أو نفط أو غاز أو طاقة شمسية أو رياح أو هيدروجينية»، لكن «يجب ألا نحدّ أمن الطاقة في انقطاع الكهرباء فقط».

وأشار الرميان إلى أن هناك «دولاً أوروبية تشهد انقطاعات، وهو ما يعني أن هناك أسباباً يجب الوقوف على حلها أولاً، قبل ربطها بأمن الطاقة». مؤكداً أن «أمن الطاقة، وتوفيرها يحتاج إلى كثير من الاهتمام من الدول العربية والخليجية، خصوصاً مع التقلبات العالمية التي نشهدها في المناخ وارتفاع درجات الحرارة، والاحتباس الحراري».

ووضع حافظ سلماوي، رئيس مرفق الكهرباء المصري السابق، قائمة شبه موحدة بالحلول لجميع الدول تتمثل في «إنشاء مخازن استراتيجية للوقود، للشراء في أثناء تراجع الأسعار، وسداد مديونيات قطاع الطاقة لتشجيع الاستثمارات، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة المحلي، إلى جانب ترشيد الطاقة في جميع الأحوال وليس وقت الأزمات فقط، وأخيراً الربط الكهربائي مع الدول المجاورة».

حقائق

حزمة حلول

إنشاء مخازن استراتيجية للوقود

زيادة نسبة الطاقة المتجددة

الربط الكهربائي مع دول مجاورة

وإلى جانب هذه الحلول، التي اتفق معها مصطفى نصر من اليمن، فإنه أكد أن «أولى الخطوات تتمثل في إصلاح قطاع الكهرباء وإعادة هيكلته، من خلال كفاءة الإدارة ووضع الاستراتيجيات متوسطة وطويلة المدى التي تحقق الاكتفاء الذاتي من الطاقة»، يليها «خفض الرسوم الجمركية على منتجات الطاقة المتجددة لتشجيع المستهلكين».

أحمد السيد قال إن انقطاع الكهرباء «يكشف بشكل كبير الحاجة المتزايدة إلى وجود خطط للتنبؤ المبكر بالأزمات، وهو أمر ليس صعباً خصوصاً في مجال المناخ، نظراً إلى وجود توقعات معدلات الحرارة مسبقاً، وهو ما يسهّل على متخذ القرار معرفة فترات الضغط المتزايد على الاستهلاك».

واقترح «وضع أكواد لمصنّعي الأجهزة الكهربائية حتى تساعد على تخفيض استهلاك الطاقة، وإلزام المصنّعين المحليين والمستوردين بالتزام تلك الأكواد».

ضرغام محمد علي، الخبير الاقتصادي العراقي، يرى أن الحل بالنسبة إلى بلاده، يتمثل في استثمار الغاز المصاحب للإنتاج النفطي، «ووصول نسب الحرق إلى النقطة صفر». أما بالنسبة إلى الحلول العامة، فركَّز على «الاتجاه نحو الطاقات المتجددة خصوصاً الطاقة الشمسية في بلداننا العربية».

وقسّم محمد يوسف، الخبير الاقتصادي، الحلول، حسب حالة الدولة، ففي حالة الاقتصاد اليمني، قال إنه «سيتعين أن يذهب جزء من الاستثمارات الموجَّهة إلى الكهرباء لمد الشبكات لتغطي جميع المناطق السكانية الحضرية والريفية». إلى جانب ذلك، يقترح أن يدخل اليمن في «اتفاقيات شراكة دولية لتوجيه المنح والهبات والمساعدات إلى قطاع الكهرباء، ويمكنه في ذلك الاستفادة من الدعم الفني والتمويلي لمجموعة البنك الدولي».

أما في حالة الاقتصادات العربية التي تعاني عجزاً طارئاً أو مزمناً في موازنة النقد الأجنبي (مثل مصر) فـ«هناك حلّان لا بديل عنهما، ويجب العمل عليهما بصورة متزامنة؛ أولهما توسيع برامج ترشيد وتسعير استخدامات الطاقة باستخدام التقنيات الحديثة، خصوصا الذكاء الاصطناعي وأنظمة تشغيل البيانات الضخمة وثانيهما توسيع قدرات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، بعد توطين التقنيات الحديثة في دول لديها رأس مال بشري ضخم وقدرات بحث علمي يمكن الانطلاق منها لتطوير التقنيات الوطنية للخلايا الشمسية وتوربينات طواحين الهواء».