حازم صاغيّة

غالباً ما ارتبط الكلام عن الرومنطيقيّة (أو الرومنسيّة)، بشعراء وفنّانين. ولمثل هؤلاء دَين كبير على الثقافة الغربيّة، وتالياً على الثقافة العالميّة.

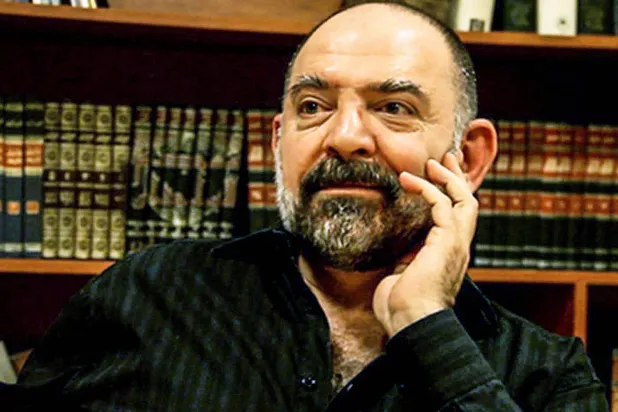

في شخص لقمان سليم، وفي تكوينه، يحضر لبنان الغنيّ والمتعدّد، تماماً كما يحضر في قاتليه لبنانُ آخر، أحاديٌّ وقاحل. فلقمان، كما هو معروف،

قيمة كتاب «ملوك العرب» كامنة في معاصرتها لحياتنا ولبعض أسئلتنا الحارقة رغم صدوره قبل قرن. ولربّما كانت قيمة الريحاني الأولى أنه لا يزال قادراً على أن يعاصرنا.

كانت «النزعة الخرابيّة» أقوى ما يتربّع في قصر المهاجرين، وجاز حديث عن وصيّة حافظ الأسد لنجله بشار، مفادها: «فلتَبقَ الحرائق مشتعلة إلى أن يقضي الله أمراً».

كان من مصادر التكريم الذي أُسبغ على فينيقيا، وعلى الاستمراريّة التي قيل إنّها تضمّنا إليها، أنّ الفينيقيّين تجّار يعبرون المحيطات ويقصّرون المسافات.

مرّةً في الأسبوع كان أبي يصطحبنا، أمّي وأخي وأنا، لحضور فيلم سينما في طرابلس. كان يتّجه بنا، من غير أن يستشير أيّاً منّا،

منذ سنة ونيّف بات الكلام عن الفيدراليّة حدثاً يوميّاً في لبنان. لكنْ كائناً ما كان الموقف منها، فإنّ معظم الذين ناقشوها ناقشوا شيئاً آخر.

في ذاك المساء المشؤوم تجمّع الرجال كلّهم في الغرفة الغربيّة من منزول وجيه القرية. ذاك أنّ الغرف الشرقيّة من البيت الضخم تُركت لأفراد عائلته يتدبّرون فيها أمورهم بعيداً من أعين الزوّار. وبينما السهرة على وشك أن تُقلع، بدا الجميع، كما عادتُهم دائماً، مُتعبين ضعيفي الهمّة، بعد يوم طويل من الكدح في الحقول وفي تعمير بيوت المهاجرين. فهذا يسأل عن الساعة، وذاك يتثاءب، والثالث يقول إنّ التعب يعصره من قدميه حتّى رأسه. وحدهما جميل وابنه ميلاد لم يظهر عليهما التعب. كانت حيويّةٌ غامضة تتدفّق منهما وتتجمّع في أعينهما كأنّها تتأهّب للوثوب إلى خارج جسديهما.

لم تشترك بعد

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة