يبدو أنّ مسرحية «كسر القالب» قد رسمت هدفها منذ السطر الأول، ومضت نحوه بخُطى محسوبة، كأنها لا تسمح لنفسها بأن تتيه أو تتعثَّر أو تنحرف عن المسار المرسوم. ليست من تلك النصوص التي تكتب ذاتها في اللحظة، وتسمح للحدث بأن يقودها إلى أماكن غير متوقَّعة. كل شيء فيها مضبوط على المسطرة: البداية، الوسط، والنهاية... خصوصاً النهاية، التي لا تترك مجالاً للتأويل، ولا تقترح أكثر من قراءة واحدة. إنها نهاية توضح ما هو واضح، وتُعلي الخطاب على حساب الفنّ، فتصبح الخلاصة جاهزة، مُعلنة، بلا غموض ولا تردُّد.

تعاملت المسرحية مع جمهورها على أنه متلقٍّ لرسالة اجتماعية قبل أن يكون شريكاً في تجربة فنّية. الفنّ هنا لا يُطرح على شكل سؤال، فيُستَخدم وسيلةً أو قالباً صُوَرياً لتقديم مضمون جاهز. وكأنّ ما يُعرض على الخشبة ليس سوى غلاف لنداء واضح: العائلة، ثم العائلة.

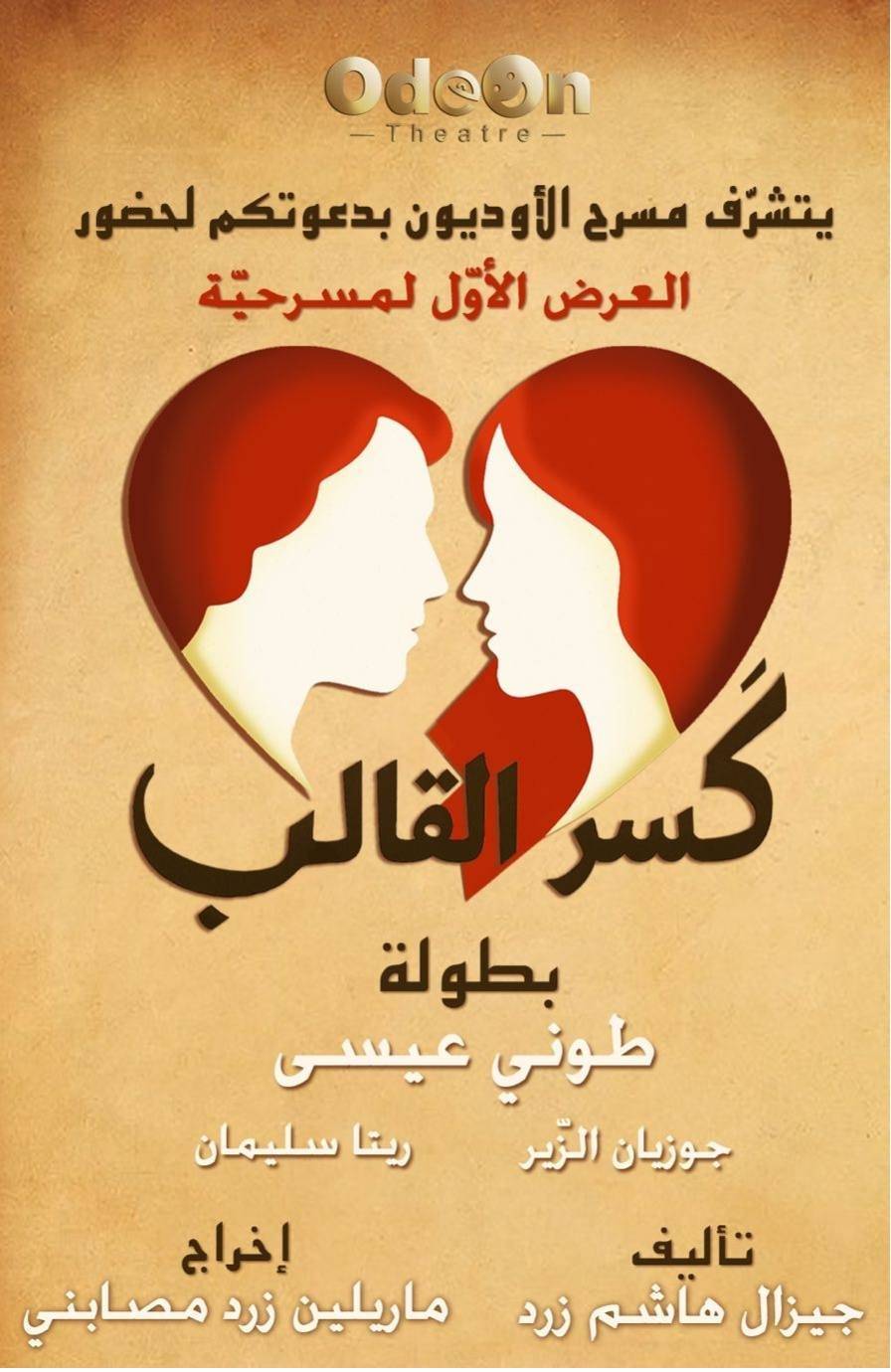

الكتابة لجيزال هاشم زرد، المعروفة بمسرح الأطفال، والعرض يُقدَّم على خشبة «الأوديون» التي اختزلت في ذاكرة كثيرين صورة مسرح الطفولة. وربما كان لهذا الأثر أن يتسلَّل إلى عرضٍ وُجّه للراشدين، من دون أن يتخلَّص من تلك اللمسة «الطفولية» في المقاربة. فمع أنّ النصّ يتناول الخيانة والعلاقات الزوجية، فإنه يتعامل مع الكبار كما لو كانوا صغاراً، يحتاجون إلى التلقين، لا إلى التأمُّل.

يبدأ العرض برِهان واحد: أن يصل إلى ما يريد، لا أكثر ولا أقل. أن يُمرِّر رسالة واحدة، وأن يفعل ذلك بأوضح الطرق وأقلّها التباساً. فلا فسحة للتأويل ولا دهشة تُربك المعنى. البطولة لطوني عيسى، وجوزيان الزير، وريتا سليمان، والقصة تدور حول خيانة تُهدّد كيان العائلة وتُفكّك الروابط. الفكرة مشروعة درامياً، غير أنّ المشكلة لا تكمن في الموضوع، وإنما في الطريقة التي عُولج بها.

المسرحية تتبنّى الخيانة على أنها «خطيئة» اجتماعية كبرى، لكنها لا تبحث في أسبابها. تُدينها بوصفها موقفاً أخلاقياً صرفاً، ثم تقف عند هذا الحدّ. الرجل يندم فجأة، من دون أن نعرف كيف ولماذا. كأنّ الندم ذاته هو الخلاص والغاية. تُطلق الأحكام من دون مُساءلة، وتُعمّم النتائج من دون المرور في دهاليز التناقُض الإنساني. كأنّ البشر كائن واحد، لا دوافع له ولا خلفيات، فقط خلاصات أخلاقية تُقال في نهاية المشهد.

وإذا كان هدف زرد هو الانتقال من عالم الأطفال إلى مسرح الكبار، فقد فعلت ذلك على مستوى الشكل فقط. كتبت نصاً بشخصيات ناضجة، لكنها عالجت تلك الشخصيات بالمنطق نفسه الذي يُخاطَب به الطفل. الجمهور يُعامَل بوصفه متلقّياً «يتشرَّب» ما يُقال، وليس بوصفه شريكاً في التفكير. زرد ضمن العباءة نفسها. لم تخلعها. اكتفت فقط بتغيير نوع القماش.

النصّ، في هذا السياق، أقرب إلى عظة منه إلى عرض مسرحي. يُشبه إلى حدّ كبير خطاباً يُلقى على جمهور يعرف مسبقاً ما سيُقال. لا مفاجآت، لا عبور بين طبقات المعنى، ولا محاولة لحَفْر أعمق. ظلَّ العرض على سطحه حتى إغلاق الستارة؛ بإيقاع واحد، لا يتصاعد. على العكس، أخذ يتراجع تدريجياً. فالخلافات الزوجية، التي يُفتَرض بها أن تكون لحظات اشتداد درامي، تحوّلت إلى وسيلة لتكريس النمطية. الحبّ يتبخَّر فجأة، ثم يعود فجأة، من دون مُبرّرات، ومن دون ما يمنح هذا التحوّل صدقيّته الإنسانية. كل شيء في «كسر القالب» يبدو مُسيّجاً بخلاصات جاهزة وأحكام مُكتفية بنفسها.

ولأنّ المباشَرة لم تكن كافية في الحوارات، فقد امتدّت إلى الأغنيات، وإلى الكلمة الأخيرة في العرض. تحوَّل حفل تكريم البطل، الذي يؤدّي شخصية كاتب، إلى لحظة ذروة في الوعظ. يتنحَّى الفنّ ويُفسح المجال للكلمة الخطابية، التي تعلن موقفاً عوض أن تترك أثراً فنّياً. وقد بدت الخطابة، في هذه اللحظة، بطلة العرض الخفيّة!

ومن بين ما لا يمكن تجاهله، إقحام اسم الكاتبة في العمل من خلال الكتاب الذي يُفتَرض أن يكون من تأليف البطل «طلال»، فإذا باسمه الكامل على الغلاف: «طلال هاشم زرد». لِمَ؟ ما حاجة الجمهور لهذا التداخُل بين الخاص والعام؟ هذا مقبول في مسرح الطفل، حيث يُحتَفى بالمؤلّفة بوصفها صديقة الصغار. أما في المسرح الناضج، فالخشبة مُلك النصّ لا كاتب النصّ، والرسالة فنّية قبل أن تكون شخصيّة.

مع ذلك، لا يمكن إنكار البهجة التي يُضفيها الديكور، أو الألوان، أو اللمسة الإخراجية لماريلين زرد مصابني. الأغنيات، والرقصات، وتبديل الأزياء، كلّها عناصر تمنح العرض نضارة بصرية تُسعف المتفرّج وتمنعه من الوقوع في التجهُّم الكامل. وربما لو اختارت المسرحية الكوميديا الخفيفة مدخلاً إلى فكرتها، لكان وَقْع الرسائل أكثر ذكاءً وأقل مباشَرة.

سيجد هذا العرض مَن يصفّق له، وسيلاقي صدى لدى مَن يرى في العائلة المؤسَّسة الأولى والأخيرة. وسيوقظ شعور الذنب لدى آخرين، تماماً كما تفعل المؤسّسات التبشيرية، حين تُشعِر الفرد بأنّ «الخطأ» شخصي، بينما هو، في حقيقته، بنية معقَّدة لا تُفكّ شيفرتها بخطابٍ أو خاتمة.