الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001، الساعة 8:46 صباحاً بتوقيت واشنطن، تصاعدت ألسنة اللهب وراء دخان طائرتين اصطدمتا ببرجي مركز التجارة العالمي. مشاهد صادمة طُبعت في أذهان الأميركيين والعالم إلى الأبد، ورغم أنها الأقوى والأكثر تداولاً، فإن الهجمات لم تقتصر عليها، بل تعدتها لتشمل مقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) التي دُمِّر جزء منه بعد سقوط طائرة من الطائرات الأربع في ساحته، فيما فشلت الطائرة الرابعة في الوصول إلى هدفها المزعوم: مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن، فتحطمت بركابها والخاطفين في حقل في ولاية بنسلفانيا.

صور الاعتداءات هذه حفرت جروحاً لم تندمل في المجتمع الأميركي بعد 23 عاماً من ذكراها، وولّدت حرباً مستعرة «ضد الإرهاب» شنتها الإدارات المتعاقبة في العراق وأفغانستان، في سلسلة من القرارات السياسية والخطوات العسكرية التي هدفت إلى تجنب تكرار حوادث مشابهة ومحاسبة المنفذين والمخططين، لكنها أيضاً تجاهلت القوانين الدولية والأعراف الأميركية، ليكون الرمز الأبرز لهذه الممارسات «معتقل غوانتنامو» في كوبا.

اليوم وفي الذكرى الـ23 للهجمات، لا يزال المعتقل مفتوحاً رغم كل الوعود والتعهدات بإغلاقه لطي صفحة لطخت سمعة أميركا في العالم، وساعدت أعداءها في تجنيد عناصر لمهاجمتها.

ومع انسحاب إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن من أفغانستان، واستعداداتها الجارية للانسحاب من العراق (وتمت جدولته لعام 2026) تبقى الآمال معلقة على وعود إغلاق هذه القاعدة العسكرية الموجودة في كوبا والتي استقبلت أول الوافدين العشرين إليها بعد اعتداءات سبتمبر، في 11 يناير (كانون الثاني) 2002 في عهد جورج بوش الابن. ثم وصل عدد المعتقلين إلى قرابة 800 في الأعوام الماضية، قبل أن يتم نقل عدد كبير منهم ويبقى منهم اليوم نحو 30 معتقلاً.

غوانتنامو بين بايدن، وأوباما وترمب

سعت إدارة بايدن جاهدة لتنفيذ وعودها بإغلاق غوانتنامو ونقل المعتقلين، وكانت باشرت في عملية النقل الأولى في 19 يوليو (تموز) 2021، وسعت لاستكمال هذه العملية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إذ أفادت تقارير صحافية عن خطتها لنقل 11 معتقلاً لسلطنة عمان. وقد أبلغت الكونغرس نيتها الإقدام على هذه الخطوة قبل 30 يوماً من موعد التنفيذ بحسب القانون الأميركي، لكن هجوم 7 من أكتوبر الماضي عرقل المساعي بعدما حذّر أعضاء الكونغرس من المضي قدماً خوفاً من تدهور الوضع في الشرق الأوسط.

وتسلّط هذه الخطوات الضوء على التحديات الضخمة بوجه قرار الإغلاق وتنفيذه وهذا ما يتحدث عنه آدم كليمينتس مدير الاستراتيجية والسياسة السابق لقطر والكويت في وزارة الدفاع الأميركية والمستشار العسكري السابق في هيئة الأركان المشتركة لليمن والسعودية والأردن وعمان، فيقول لـ«الشرق الأوسط» إنه «من الصعب على إدارة بايدن اتخاذ خطوة من هذا النوع في عام انتخابي لأن خصومه السياسيين سيعثرون على طريقة لاستعمال هذا القرار ضده وضد الديمقراطيين». ويخص كلمينتس بالذكر أفغانستان وانتقادات الجمهوريين المتزايدة لما يصفونه بـ«الانسحاب الكارثي» فيقول: «رغم أن إدارات بوش الابن وأوباما وترمب وبايدن تتحمل مسؤولية مشتركة لفشل السياسة الأميركية في أفغانستان، فإن الجمهوريين يسعون لربط الانسحاب الأميركي من أفغانستان بصفته فشل في سياسة بايدن الخارجية، بأي قرار حول غوانتنامو».

من ناحيته، يشير الكولونيل عباس داهوك المستشار العسكري السابق لوزارة الخارجية إلى تحديات سياسية وقانونية وأمنية حالت دون إغلاق غوانتنامو فيقول لـ«الشرق الأوسط»: «معظم الأدلة ضد المعتقلين يعتمد على معلومات استخباراتية سرية، مما يعقد استخدامها في محاكمات علنية من دون المخاطرة بالكشف عن معلومات حساسة تصعّب بدورها عقد محاكمات عادلة». ولا تتوقف التحديات عند هذا الحد، بل تشمل، بحسب داهوك، التعاون والتنسيق بين مختلف الوكالات الأميركية بما فيها وزارات الدفاع والعدل والخارجية، مضيفاً: «هذه التعقيدات البيروقراطية تعرقل الإغلاق».

وخيمت هذه التعقيدات على مساعي إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما أيضاً في إغلاق المعتقل، فمع تعالي الأصوات المنتقدة للممارسات الأميركية فيه، وصدور تقارير كثيرة كشفت أساليب تعذيب مبتكرة تخرق اتفاقيات معاملة الأسرى، وصلت إلى حد وصف منظمة العفو العالمية لغوانتنامو بأنه «رمز التعذيب ونقل المعتقلين بطريقة غير شرعية، والاحتجاز إلى أجل غير مسمى من دون تهمة أو محاكمة»، سعت إدارة أوباما إلى وضع خطة لإغلاقه. فأصدر الرئيس الديمقراطي السابق قراراً في 22 يناير 2009 بإغلاق كل العمليات في غوانتنامو خلال عام واحد وتعليق جلسات المحاكمة، كما أمر بتأسيس فريق عمل لمراجعة وضع بقية المعتقلين الذين وصل عددهم حينها إلى نحو 240 رجلاً.

لكن العرقلة جاءت أيضاً من الداخل الأميركي وتحديداً من الكونغرس الذي رفض جهود الإغلاق، ليأتي الرئيس الأميركي دونالد ترمب ويوقع أمراً تنفيذياً في يناير من عام 2018 لإبقاء المعتقل مفتوحاً و«إرسال المزيد من الإرهابيين إليه».

سمعة ملطخة و«رمز للنفاق»

على مدار السنوات وتبدل الإدارات، لم تقف العرقلات بوجه تحركات الداعين لإغلاق غوانتنامو ومنهم «مركز الحقوق الدستورية» المعني بالدفاع عن المعتقلين. وتقول كبيرة المحامين الإداريين في المركز شاين كاديدال لـ«الشرق الأوسط»: «لقد حان الوقت لإغلاق غوانتنامو وإنهاء الاحتجاز إلى ما لا نهاية من دون تهمة أو محاكمة» وتتابع مذكرة بتصريح الجنرال الأميركي أنطونيو تابوغا الذي أعد تقريراً داخلياً يفصل الانتهاكات في سجن أبو غريب قائلة: «إن السجن أضر بصورة الولايات المتحدة لأسباب تستحقها، وهو مستمر بهذا الضرر، وأذكر تصريح الجنرال تابوغا للكونغرس حين قال إن السببين وراء مقتل الأميركيين في ساحة المعركة في أفغانستان والعراق هما أبو غريب وغوانتنامو فقد تم استعمالهما كأدوات تجنيد لأعداء الولايات المتحدة».

وبالفعل يوافق كل من كلمينتس وداهوك مع هذه المقاربة، فيشير الأول إلى وجود الكثير من الإخفاقات السياسية الأميركية المتعلقة بالعراق وأفغانستان مضيفاً: «نعم إن فكرة انتهاك حقوق الإنسان أو انتهاكات الكرامة الإنسانية تؤثر على سمعة الولايات المتحدة في الخارج، وهذه النظرة، حتى لو كانت شرعية تقنياً ضمن القوانين الدولية والأميركية، فإنها قد توفر مادة (بروباغندا) للمجموعات المتشددة».

ويقدم داهوك تقييماً مماثلاً فيقول: «قد يكون غوانتنامو قدم حلولاً قصيرة الأمد للأمن القومي الأميركي من خلال اعتقال أشخاص خطرين وتجنب تهديدات فورية، لكنه أصبح رمزاً للنفاق في السياسة الخارجية. وهذا يؤثر سلباً على جهود القيادة بالمثل في حقوق الإنسان ويعقد من التعاون مع شركاء أساسيين في الحرب ضد الإرهاب. كما أن غوانتنامو أضرَّ الأمن القومي الأميركي من خلال تغذية التشدد وإيذاء التحالفات المهمة مع الشركاء».

تكاليف باهظة وصفقات سرية

بالإضافة إلى تشويه سمعة الولايات المتحدة، يشير كثيرون إلى أن إغلاق غوانتنامو ضروري بسبب تكاليفه الباهظة. فبحسب مبادرة «ذي بريدج» وهي مشروع أبحاث عن الإسلاموفوبيا في جامعة جورج تاون الأميركية، تخطت تكلفة المعتقل 6 مليارات دولار منذ عام 2002 ووصلت تكلفة احتجاز كل فرد إلى 13 مليون دولار، مما يجعل المعتقل «أكثر برامج الاحتجاز تكلفة في العالم». وفي معرض المقارنة، فإن السجين الواحد في سجن كولورادو الفيدرالي بتصنيف «سوبرماكس»، أي الشديد الحراسة كلف دافع الضرائب الأميركي 78 ألف دولار في عام 2012.

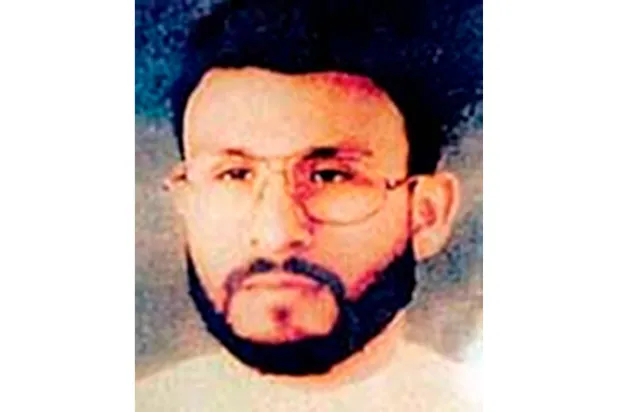

اليوم ومن ضمن المعتقلين الثلاثين الموجودين في غوانتنامو، هناك 3 معتقلين «إلى ما لا نهاية» بموجب قانون الحرب، من دون توصيات بنقلهم، وهم: زين العابدين محمد حسين- أبو زبيدة (فلسطيني) ومصطفى فرج مسعود الجديد محمد (ليبي) ومحمد رحيم (أفغاني).

وهناك 16 معتقلاً تمت التوصية بنقلهم بحسب قوانين الحرب «في حال الإيفاء بالشروط الأمنية» ومعظمهم من اليمن. أما البقية، وهم 11 فقد تم توجيه اتهامات لهم بارتكاب جرائم حرب في المحاكم العسكرية، وينتظر 7 منهم المحاكمة فيما تمت إدانة أربعة.

لا لعقوبة الإعدام

هنا يكمن تحدٍ من نوع آخر، ففي نهاية يوليو من العام الحالي، أعلن البنتاغون إن المسؤول المشرف على اللجان العسكرية توصل إلى اتفاق قضائي مع ثلاثة من المعتقلين المتهمين بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر هم خالد شيخ محمد ووليد محمد صالح مبارك بن عطاش، ومصطفى أحمد آدم الهوساوي، مفاده الاعتراف بالذنب مقابل موافقة الادعاء على عدم المطالبة بعقوبة الإعدام. وتفسر كاديدال لـ«الشرق الأوسط» خلفيات الاتفاق فتقول: «الادعاء يريد الاتفاق لأنه يعلم أن عقوبة الإعدام لن تنفذ. ليس لان الأدلة ملطخة بالتعذيب، بل لأن نظام المحاكمات العسكرية ليس مؤهلاً بما يكفي للمضي قدماً بقضايا معقدة لهذه الدرجة، وعندما تنتهي المحاكمة وعمليات الاستئناف سيكون المتهمون إما في السبعينات من عمرهم أو قد ماتوا لأسباب طبيعية».

ويوافق داهوك مع كاديدال على تقييم المحاكمات العسكرية فيصفها بالبطيئة وغير الفعالة، مع وجود بعض القضايا التي استمرت لأكثر من عقد.

لكن هذه الحجج لم تقنع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الذي عمد إلى اتخاذ خطوة غير اعتيادية وتدخل في الإجراءات معلناً نقضه للاتفاق قائلاً إنه «لطالما اعتقدت بأن عائلات الضحايا والقوات الأميركية والشعب الأميركي يستحق الفرصة بأن يرى المحاكم العسكرية تتخذ مجراها في هذه القضية.» إلا أن الأمر ليس بهذه البساطة، فمن غير المؤكد أن أوستن لديه الصلاحية الكافية لنقض قرار من هذا النوع، لهذا فقد عمد القاضي العسكري في قضية الاعتداءات الكولونيل ماثيو مكول إلى السماح للمحامين بالتحقيق فيما إذا كان قرار أوستن ضمن الأعراف والقوانين المعتمدة على أن يتم النظر فيها في الجولة المقبلة من جلسات الاستماع التي ستبدأ في 16 من الشهر الحالي. وعن هذا تقول كاديدال: «أعتقد أن محاولة وزير الدفاع لنقض قرار تم البت فيه سوف تفشل قانونياً، وسوف يتم المضي قدماً بالاتفاق. وهذا أمر جيد، لأن الاتفاق هذا هو الفرصة الوحيد لآلاف العائلات للحصول على نوع من الخاتمة العاطفية، كما أنه قد يولد بعض الأجوبة من المتهمين على أسئلة كثيرة».

وبانتظار المزيد من الوضوح لتبيان تفاصيل المرحلة المقبلة، يدق الديمقراطيون ناقوس الخطر محذرين من أن وصول ترمب إلى البيت الأبيض مجدداً من شأنه أن يعيد الزمان إلى الوراء ويحيي المعتقل، لكن مواقف ترمب غير ثابتة في هذا الخصوص، فبعد أن تعهد بعدم إغلاق غوانتنامو في عام 2018 تحدث عن تكلفته الباهظة في عام 2019 قائلاً: «هذا جنون، إدارة غوانتنامو تكلف ثروة».

أما أغرب تصريح لترمب حول الملف، فهو ما ذكره صحافيا «واشنطن بوست» ياسمين أبو طالب وداميان باليتا في كتاب لهما صدر مؤخراً، ويقول فيه ترمب إنه أراد حجر المصابين بـ«كورونا» في غوانتنامو... فماذا ستكون خطته إذا ما فاز؟