يمكن اعتبار الكتاب الجديد للاقتصادي والمفكر اللبناني الأميركي نسيم نقولا طالب «المخاطرة بالذات، تباينات مخبأة في الحياة اليومية»، الذي صار بالإمكان العودة إليه بالإنجليزية والفرنسية، بانتظار ترجمته إلى العربية، استكمالا لكتابين سابقين معروفين جدا له، أشهرهما «البجعة السوداء» الذي بيعت منه ملايين النسخ في أميركا وتحول إلى «بيست سيلر» وترجم إلى أكثر من 30 لغة، والثاني هو «مضاد للهشاشة» وترجم بدوره إلى لغات عدة. هذه الثلاثية هي حلقات متداخلة تتمحور حول إعادة النظر في نمط تفكيري وتحليلي سائد، يدفع بالناس إلى الركون، وكأنما وجدوا السبيل إلى الخلاص، لكن المفاجأة في كثير من الأحيان، أنهم يكتشفون خساراتهم متأخرين، لا لشيء إلا لأنهم ظنوا ما يعتقدونه يقيناً.

في كتابه «البجعة السوداء» يبدأ طالب من الحرب اللبنانية، فعندما انطلقت شرارتها الأولى ظن الجميع أنها ستنتهي في غضون شهور، لكن ما حدث كان مفاجئا وغير محسوب، فقد استمرت 17 عاماً، وهو ما لم يكن ينتظره أحد. كذلك يعطي مثلا آخر هي أحداث 11 سبتمبر (أيلول) التي بدت مذهلة لأنها وقعت في مكان وزمان باغتا الجميع. وما يعتقده الكاتب هو أن الذهول يأتي لا من غرابة الحدث، وإنما من سوء التقدير، فبرأيه أن هذين الحدثين الكبيرين مثلاً، لو تم التمعن فيما سبقهما من تاريخ جيداً، لأمكن توقعهما والتنبه. وعلى ذلك، يمكن قياس الحرب العالمية الأولى، أو حصول تسونامي، أو انتشار الإنترنت، حتى كثير من الأزمات المالية. والرجل الذي يعتبر اقتصاديا وخبيرا في الإحصاء وتحليل المخاطر، نبعت شهرة كتابه «البجعة السوداء» مما اعتبر في أميركا تنبؤا بأزمة الرهن العقاري التي عصفت بالعالم عام 2008، أي بعد عام فقط من صدور «البجعة السوداء» الذي يتحدث عن إمكانية الانهيار المالي.

نسيم طالب، اللبناني المولود في بلدة أميون الصغيرة في شمال لبنان، والذي مر بظروف صعبة أثناء الحرب الأهلية، ونال تعليما ممتازا في لبنان كما فرنسا وأميركا، شغوف بكشف عيوب التفكير، وعورات النمطي والمألوف الذي يستسلم له البشر في تحليلاتهم. وهو مشغول بحثّ الناس على إعادة النظر باليقينيات، معتبرا أن إدخال الصدف التي يمكن أن تحدث ضمن الحسابات والتوقعات، هو مما يقلل من المفاجآت.

ويعتقد طالب المقيم في أميركا، وبات كثيرون ينتظرون كتبه، لمتابعة تحليلاته المغايرة للمعهود، أننا نعيش في ظل نظام معقد للغاية، ما يجعل الحسابات بحاجة لأخذ تشعبات كثيرة في الاعتبار. لذلك فهو يرى أن التركيز على الجزئيات، يفقد المحلل بصيرته، والحاجة هي إلى رؤية بانورامية شاملة لأي مشكلة كي تكون التوقعات أكثر دقة والتصورات أقرب إلى الواقع. وفي رأيه أن لا شيء يستدعي الفشل أكثر من الثقة اليقينية بأننا نسير على الطريق الصحيح. وهذه الثقة هي واحدة من أهم أمراض النخبة المفكرة، من خبراء وسياسيين ومفكرين وأكاديميين وصحافيين وغيرهم.

وإذا كان كتاب نسيم طالب «مقاومة الهشاشة» الذي أتى ثانيا في الثلاثية، هو عبارة عن استكمال لـ«البجعة السوداء» مع كثير من الأمثلة حول كيف يمكن للمرء الاستفادة من العشوائية التي نعيشها، والتقلبات الحديثة التي باتت تداهمنا، فقد تمكن خلاله من كتابة فلسفة أكثر تبسيطا من الذي سبقه، ليصل في كتابه الصادر حديثا «المخاطرة بالذات» أو «الجِلد في اللعبة» إذا ما اعتمدنا حرفية العنوان، ليستكمله بالطريقة ذاتها التي تعتمد التجارب الشخصية التي مر بها والأحداث العامة التي نعرفها، ليتمكن طالب من تبسيط أفكاره التي ليست بسيطة دائماً.

وإن كان الكتاب الجديد يركز بشكل كبير هذه المرة على الجانب الأخلاقي في السلوك، فإن محوره الأساس هي فكرة مفادها «يحق للآخرين من مسؤولين سياسيين وخبراء ومحللين وقادة، أن يغامروا باتخاذ قرارات، فقط حين يكون الفشل سيعود عليهم كما غيرهم». أما ما يحدث الآن فإن أصحاب القرارات الذين يتسببون في كوارث في العالم هم آخر من يتحملون نتائج أفعالهم حين تخسر رهاناتهم. وبالتالي فإنهم قليلا ما يفكرون بعمق وبالقدر الكافي لما يتوجب عليهم فعله. ويحذر طالب في الكتاب من أولئك الذين يُسدون إليك النصح بأن تفعل كذا أو كذا، فيما هم أنفسهم ليسوا على استعداد لتطبيق هذه النصيحة على أنفسهم. ويرى أنك قبل أن تأكل من الطبق عليك أن ترى ما إذا كان مضيفك مستعدا للأكل منه، فإن كان لا يقوم بذلك فهذا معناه أن ثمة مشكلة ما في الطعام.

لا يبدو نسيم طالب وهو يشرح نظريته سعيدا بالنخبة التي تتولى زمام العالم. وهو يعتقد أنه لم يسبق في تاريخ البشرية أن اتخذت قرارات مصيرية بهذا الحجم، ومن نخبة بهذا العدد، جميعهم يتداولون أمورنا في غرف مبردة ومريحة، وهم يعرفون سلفا أنهم لا يغامرون بأنفسهم إذا ما خابت حساباتهم. فقرار الحرب يتخذ في غرف مغلقة، والقادة يديرونها وهم في مكاتبهم، بينما يموت الجنود الصغار الذين لا يملكون أي سلطة، فيما أصحاب الرتب لا يخسرون حياتهم ولا يصابون مهما كانت النتائج. وذات يوم كان من يتخذ قرار الحرب يخرج على رأس الجيش ويسير في مقدمة المقاتلين وهم يعرفون أنه أكثرهم تحملا للتبعات. يذكّر طالب قرّاءه بمسؤولي البنوك الذين جمعوا ملايين الدولارات، بسبب مداخليهم الباهظة في أميركا، وحين شارفت بنوكهم على الإفلاس عام 2008، جُل ما فعلوه هو التأسف على ما جرى، وكأنهم لم يرتكبوا أي حماقة يتوجب عليهم التعويض عنها.

لذلك، ينبه الكاتب إلى ضرورة عدم السماح لمن يُمنى بالفشل ولا يدفع الثمن مباشرة من جلده ولحمه أن يعاود الكَرة، لأن من لا تمسه الخسائر في العمق لن يتعلم الدرس أبدا وسيكرر أخطاءه.

الأفكار كثيرة، والأمثلة شيقة، ويحب الكاتب أن يعددها، وينوعها، كي يسهل مهمة الفهم على قارئه، ومما يحاول أن يشرحه هو أن المثقف أو المتعلم ليس بالضرورة ذكياً. بل على العكس، المتعلمون وأصحاب الشهادات هم الذين ارتكبوا الأخطاء الفادحة من أيام ستالين مرورا بحرب العراق وصولا إلى خداع الأنظمة الغذائية التي يُروج لها.

هذا الكاتب الذي يهوى نسف الأفكار السائدة يحذرنا من أنه لا ينبغي الركون إلى أن الأكثرية هي التي تفرض نفسها على الأقلية، معطيا مثلا أن المهاجرين المسلمين لا يأكلون لحما غير حلال، فيما من لا يتقيد بهذه القاعدة، يأكل أنواع اللحوم المذبوح منها وغير المذبوح، لذا ولتسهيل الأمر بات بعض الباعة يفضلون في كل الأحوال بيع اللحوم الحلال، باعتبار أنها ترضي كل الأذواق. وما لا نتنبه له أن الأقلية هنا هي التي كسبت الأرض.

نسيم طالب من «البجعة السوداء» إلى «المخاطرة بالذات»

جديد المفكر المشاكس يركز على الجانب الأخلاقي في السلوك

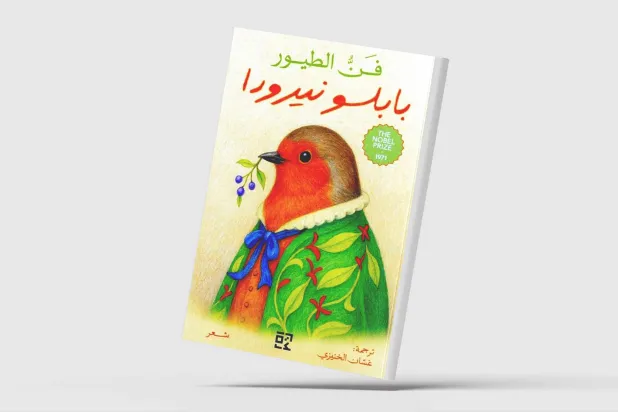

نسيم طالب - غلاف الكتاب

نسيم طالب من «البجعة السوداء» إلى «المخاطرة بالذات»

نسيم طالب - غلاف الكتاب

لم تشترك بعد

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة