رواية «اسم الوردة» ليست مجرد رموز وليست لغة وحسب، إنها طاقة الخيال وإعادة التذكر، وبمقدار تنوع هذه الطاقة وامتلاكها دلالات لا حصر لها، تكمن علاقة أحداث الرواية بالشخوص الذين تجمعهم خشبة المسرح، باعتباره ترجمة للنص أمام المشاهدين باستخدام الحركة والإيماءة والكلام والموسيقى والصوت. إنها محاولة لتجسيد ذلك التنوع من العلاقة بين الأحداث كأشكال ورموز ودلالة، تتوالد مساراتها ضمن أشكال وعلاقات حية لم تفلح السينما في تجسيدها بمثل هذه الحيوية. ففيلم «اسم الوردة» الذي عرضته دور العروض العالمية سنة 1986 بطولة الممثل البريطاني الشهير شين كونري، والذي جهد مخرجه الفرنسي جان جاك أنّو في إضفاء مصداقية مسبقة على أحداث الرواية، واستغلال إمكانية الإيهام بالحقيقة من أجل زيادة عناصر التأثير على المتفرجين، لم يرتقِ إلى العمل المسرحي الذي يعد مطابقة للأصل عملياً والالتزام بتفاصيله بدقة، على الرغم من كل الامتيازات التي تتمتع بها السينما سواء من حيث التمويل أو من حيث الانتشار الجماهيري، والقدرة على التأثير في الناس. في حين يسعى المسرحيون إلى التقريب بين لغة الرواية وتحويلها إلى نص محكي، مدركين طبيعة اللغتين المقروءة والمحكية واختلافهما. ولا يزال المدافعون عن المسرح إلى يومنا هذا يعتبرونه المعبّر الحقيقي عن الجوهر المشهدي الذي يعكس الواقع بموضوعية، ويتهمون السينما الروائية بأنها لا تقدم ولا تعرض إلا واقعاً مزيفاً مصطنعاً.

على خشبة مسرح الأرجنتين التاريخي الذي يقع في قلب مدينة روما، والذي بني في الموقع الذي شهد حادث قتل القيصر عام 44 قبل الميلاد، وتم افتتاحه عام 1732، بدأت هذه الأيام، ولأول مرة عروض مسرحية «اسم الوردة»، وهي الصيغة المسرحية الإيطالية الأولى لأهم أعمال الروائي الراحل أومبيرتو إيكو (1932 - 2016) الذي شغل في العشر سنوات الأخيرة من حياته كرسي السيميائيات (علم العلامات والأدلة والرموز وتدخل فيها اللسانيّات) في جامعة بولونيا الإيطالية. عندما شارف أومبيرتو إيكو على الخمسين، أصدر باكورته الروائية «اسم الوردة» عام 1980، التي تعتبر إحدى روائعه التي لاقت رواجاً قلّ نظيره في العالم، وبيع منها أكثر من 25 مليون نسخة، وترجمت إلى 47 لغة، وأخرجت فيلماً سينمائياً نال شهرة تعادل شهرة الرواية. المسرحية بإمضاء كاتب السيناريو القدير إستيفانو مسّيني، وهو كاتب مختص في العمل الدرامي ويعتبر من الكتاب المسرحيين الأكثر صيتاً في إيطاليا وفي العالم في الوقت الحاضر. وتولى عملية الإخراج لايو مُسكاتو، الذي اختار لهذه المسرحية نجوماً من كبار الممثلين المسرحيين والسينمائيين. يقول المخرج: «وراء سردية شادة ومتماسكة، فإن رواية أومبيرتو إيكو تخفي قصة ذات مستويات لا متناهية من القراءة، رموز تتقاطع حيث كل رمز يخفي رمزاً آخر. بنية الرواية ذاتها تتوفر على رحم مسرحي قوي. لقد كان أومبيرتو إيكو يملأ وقته في فترة الاختمار الأدبي في جمع الوثائق، وزيارة الأماكن، ورسم الخرائط، وتدوين تصاميم البنايات. بل قام بتصميم البواخر كما حدث ذلك في رواية (جزيرة اليوم السابق)، وقضى ليالي كثيرة يتجوّل بين الثانية والثالثة صباحاً في باريس بين معهد الفنون وساحة ليفوج، حيث كان بطل الرواية كاسوبون يتجوّل».

لقد تم تقديم كل فصل بعنوان فرعي أهميته تكمن في توجيهه للمتلقي الذي لا يعرف بعد ما الذي يحدث قبل أن يشاهده، وبالتالي فإن انتباهه لن يتركز حول ما سيحدث بل حول كيفية حدوثه.

وعن ذلك، يقول المخرج: «لا بأس بالإشارة إلى الحبكة الرئيسية في الرواية، وهي أن جريمة حصلت في أحد الأديرة، أوائل القرن الرابع عشر، في إحدى المقاطعات الفرنسية، وسط صراعٍ متمادٍ بين البابا المقيم في أفينيون الفرنسية، وإمبراطور ألمانيا الذي راح يبسط سلطانه على عدة مقاطعات في إيطاليا. وتتوالى أحداث الرواية، في إطار من التشويق والرعب في آن، ما دام أنّ دعاة التزمّت، من الرهبان الفرنسيسكان، لم يتورّعوا عن تسميم صفحات كتاب أرسطو عن الضحك، وإزهاق أرواح الرهبان، إخوانهم في الرهبنة، في خلال حضور المرسل من قبَل البابا للتحقيق في الجريمة الأولى، الراهب إدسو مِلك. ولا تنقضي الأيام السبعة، وهي الإطار الزمني ليوميات التحقيق التي يسجّلها الراهب إدسو مِلك، إلاّ وتتكشّف الوقائع عن مقتل 7 رهبان، انتحاراً وتسميماً وخنقاً وغير ذلك، ويتّضح إثرها أن الصراع الآيديولوجي والتزمّت الشديد، يضاف إليهما الجهل والغرائز العدوانية الكامنة في الإنسان، كفيلة بتوليد الصراع المميت بين البشر، ولو بين الرهبان».

يفتتح المشهد في نهاية القرن 14. شيخ متعبد (الأخ) من فرقة البندكتيين المسيحية، إدسو مِلك، ينوي كتابة مذكرات يقص فيها بعض الأحداث القاسية التي كان شاهد عيان عليها في شبابه. وفيما تقدمه المسرحية من المشاهد فإن هذا «الأنا» الراوي، يصبح تقريباً دائم الحضور فيها، في آصرة مع وقائع يقصها هو نفسه، كانت قد حصلت من قبل ومنذ سنين في كنيسة منعزلة في إيطاليا الشمالية. وتحت أنظاره (وأنظارنا) يتجسد هو نفسه شاباً، في بداية مراهقته عازماً على اتباع تعاليم عالم فرنسيسكاني كان في الماضي من قضاة محكمة التفتيش، الذي يطلق عليه اسم غُلْيَلْمُو البسكري.

ها نحن إذن في أوج لحظة الصراع بين الكنيسة والإمبراطورية الذي أضنى أوروبا منذ قرون متعددة، وغُلْيَلْمُو البسكري استدعي لأداء مهمة تبدو غايتها القصوى مجهولة حتى بالنسبة إليه. وتحت عمق تاريخي - سياسي - لاهوتي تتشكل حبكة رواية ذات إيقاع سريع يبدو أن العمل الأساسي فيها هو فك لغز ميتة أكثر من واحد، ميتة هي أقرب إلى جريمة قتل منها إلى موت طبيعي. يقول المخرج: «بالنسبة إلى إيكو لم يكن خوضه الكتابة الروائية منذ البداية سوى نوع من تزجية الوقت، نوع من المزاح. بل لنقل إن معظم ما كتبه في هذا السياق يبدو أقرب إلى الفكر منه إلى العمل الروائي. هو استخدم السرد الروائي، غالباً، لإيصال أفكار، أو لدحض أفكار، وليس للتوغل في حيوات شخصيات أو تصوير علاقات. بدا غالباً كأنه يحوّل التاريخ - نوع خاص من التاريخ - إلى سرد روائي وليس العكس. كان ذلك دأبه منذ رواية «اسم الوردة» - التي زاد تحويلها فيلماً من شعبيتها، وأنقص من قيمتها الفكرية، فهو في هذه الرواية إنما أراد أن يقدم أطروحة ضد الجمود الفكري وضد غلبة التزمت الديني على متعة الفكر والحياة. وهو وإن وضع روايته الأولى تلك في العصور الوسطى وفي دير يحرّم رؤساؤه قراءة ما كتبه أرسطو عن الشعر ووصل إلى هناك من طريق ابن رشد وغيره من المفكرين والمترجمين العرب، فإنه من الواضح أن قراءه أدركوا - وقراؤه دائماً من الصنف الذكي - أن مرافعته في الرواية معاصرة وحديثة، وأن حبكتها البوليسية تنتمي إلى أيامنا وليس إلى العصور الوسطى. وواضح أن النجاح الساحق وغير المتوقع لـ«اسم الوردة» راق لإيكو، جعله يعيد الكرة مرات ومرات، وإنما بشكل متنوع بلجوئه الدائم إلى تاريخ ما، والتنويع على فكرة «المؤامرة»، ليس لتعزيزها أو رفضها، وإنما لاستخدامها قاعدة لموضوعه.

يذكر أن أومبيرتو إيكو كان في الخمسين من عمره عندما هبطت عليه الشهرة فجأة، لتضعه في الصفوف الأولى من كتّاب العالم. وهو يتذكر أن ناشر كتبه طلب منه ذات يوم أن يجرب حظه في الرواية، فالكتب التي يكتبها على الرغم من أهميتها العلمية فإنها لا تجلب سوى قليل من المال. وجد الأمر ممتعاً، فقد كان يحلم منذ أن كان صبياً أن يقلد ألكسندر دوماس وفرسانه الثلاثة. وقد ظلّ على هذه الحال حتى بلغ الثامنة والأربعين من عمره، حيث تفرغ لمدة سنتين ليكتب رواية بوليسية بطلها صورة مستنسخة من شاعره المفضل خورخي بورخيس، الراهب الأعمى الذي يحتفظ بمخطوطة أرسطو في مكان سري بعيداً عن أعين الفضوليين. وصدرت الرواية لتنقل صاحبها من عالم الألسنيات الهادئ المنعزل إلى عالم ضاج وصاخب تلاحقه فيه كاميرات النجوم.

رواية «اسم الوردة» لأمبيرتو إيكو... مسرحياً للمرة الأولى

حبكة بوليسية تنتمي إلينا وليس للقرون الوسطى

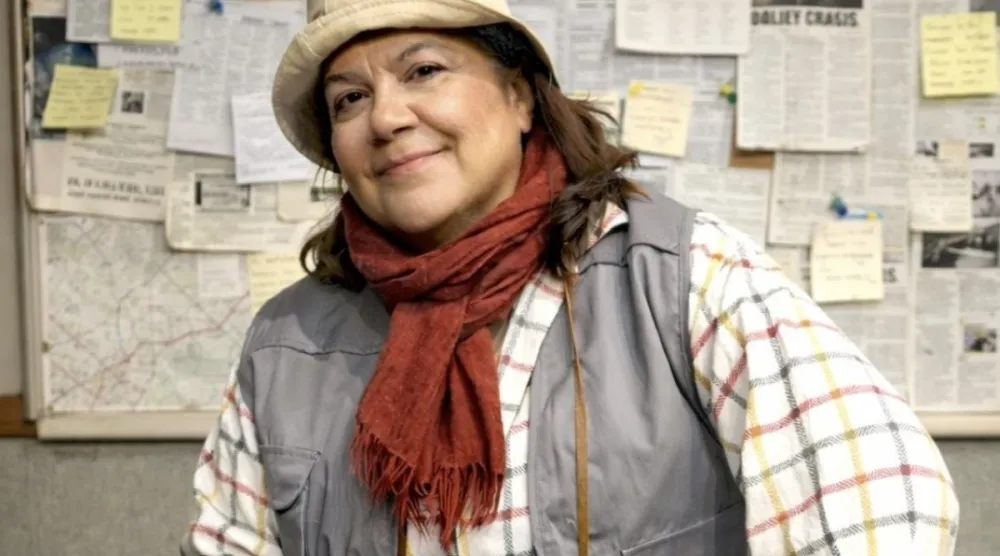

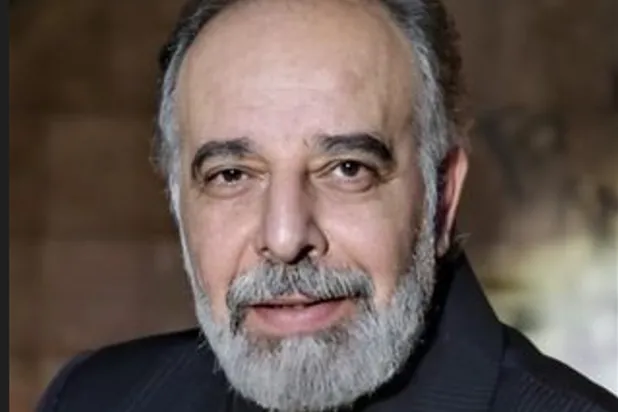

مشهد من المسرحية

رواية «اسم الوردة» لأمبيرتو إيكو... مسرحياً للمرة الأولى

مشهد من المسرحية

لم تشترك بعد

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة