لمحبي التجارب التشكيلية، يعرض الفنانان الموهوبان جوانا حاجي توما وخليل جريج، في «متحف سرسق»، خلاصة مشروعاتهما التي أنجزاها طوال السنوات العشر الماضية. معرض استعادي بديع هو «ذكرى النور»، يسترجع فيه الشريكان نخبة من أعمالهما الأغلى إلى قلبيهما، بعد أن جابت مدناً عدّة، وها هي تعود إلى بيروت لتجد مستقرها، ويتاح للبنانيين أن يكتشفوها، خصوصاً أنها تحكي قصصهم وتاريخهم ومعاناتهم، وما دُفن تحت ترابهم.

معرض بصري يجمع بين السينما والتجهيز والتصوير والنحت والبحث، يتنقل بنا بين بواطن بيروت ونهر البارد وطرابلس وأثينا، ويرينا كيف تعيد الكوارث تشكيل الأشياء والناس والمناظر الطبيعية والعمران، طارحاً احتمالات أخرى لرؤية المادة وفهمها في أزمنة الانهيارات.

أين عقلي؟

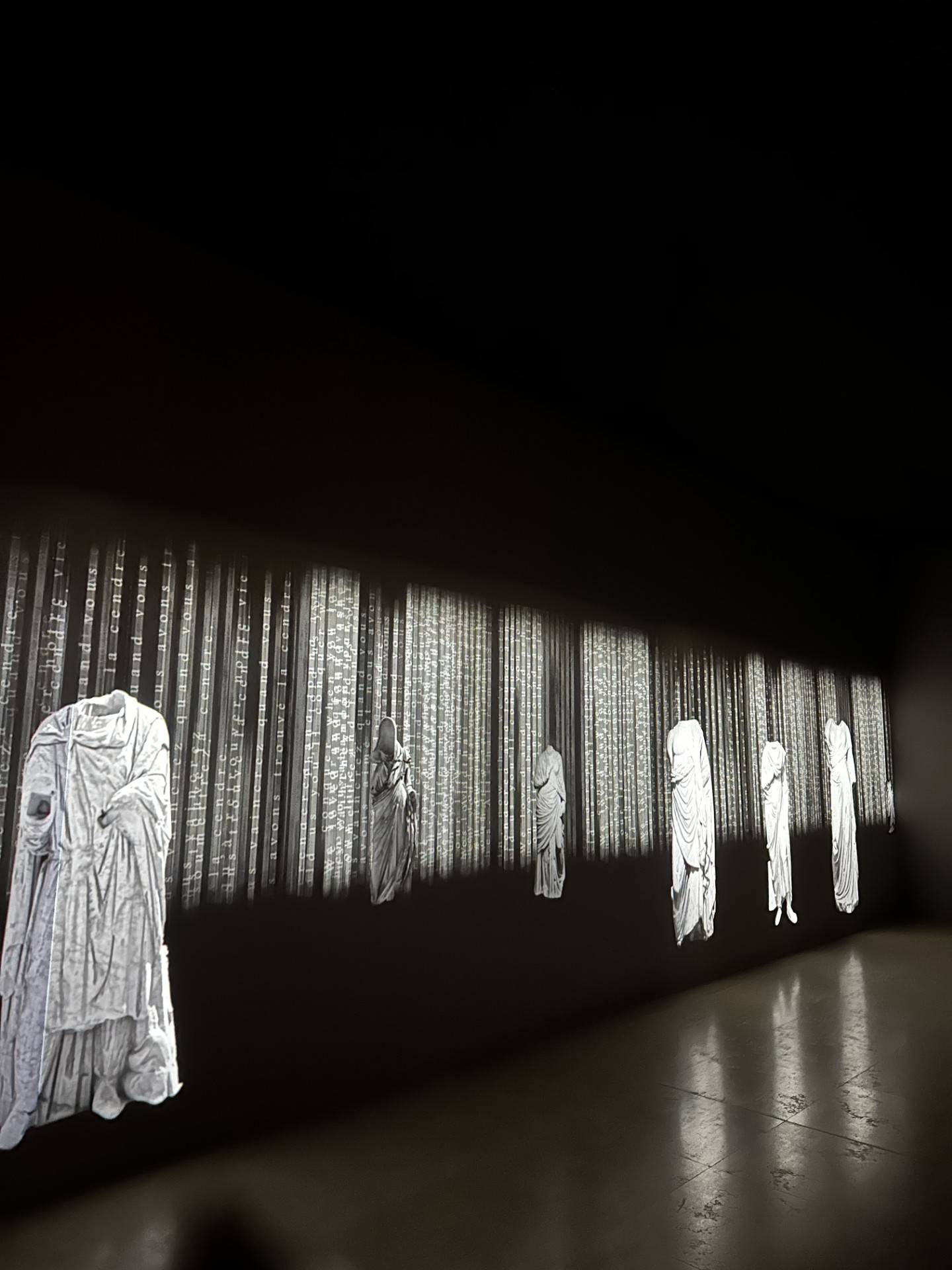

لعل العمل الأجمل بصرياً في المعرض، والأكثر إمتاعاً، هو الذي يحمل عنوان «أين عقلي؟»، والذي خُصصت له قاعة كاملة، حيث تظهر على شاشة بعرض حائط كبير تماثيل يونانية بيضاء بلا رؤوس، ومن ثَمَّ سرعان ما تختفي الأجساد لتظهر عشرات الرؤوس إلى جانب بعضها بعضاً، كل ذلك على وقع أبيات للشاعر سفيريس.

تخبرنا الفنانة حاجي توما أن الفكرة مستوحاة مما نراه في المتاحف من أجساد مبتورة الرؤوس، ورؤوس بلا أجساد، مما يُذكِّر بعالمنا الذي يسرق بيانات وجوهنا منا، ويُهدد هويتنا، تحديداً بعد الجائحة، ونحن مذعنون.

الفكرة الرئيسية التي تدور حولها غالبية الأعمال هي كشف المستور في باطن الأرض، ومحاولة قراءة طبقات التاريخ التي نسير فوقها من دون أن نعي أهميتها أو نفهم مغزاها. واكب الفنانان الشريكان حفريات أثرية، وورشات بناء تدكُّ الأرض قبل تشييد عمائر، وعمليات فحص أعماق مكب نفايات، وتابعا تحوُّل الألوان حين تغوص في قاع البحر، لفهم تأثير اللامرئي على كياناتنا. تلك الأسئلة طاردها الفنانان منذ عام 2016، وجاءا لنا بإجابات فنية محيّرة أحياناً.

جرافة تٌطارد عالم آثار

ها أنت أمام فيلم يصور عملية بحث أثري تطارد أصحابه جرافة. وكأنما هناك سباق بين عملية البناء المستعجلة، والأثريين الذين لا يُترك لهم الوقت لاكتشاف الكنوز المخبأة. فإذا بهم يحاولون إنقاذ ما يمكنهم بالتصوير، أو الاحتفاظ بعينات من التربة. تلك حالة من حالات كثيرة، لكن الحظ أسعفنا هذه المرة، وسجلت الكاميرا واحدة من تلك الجرائم التي تُرتكب بحق التاريخ من أجل المزيد من البناء الباطوني.

في وعاء زجاجي، رمل وبقايا صغيرة تصعب رؤيتها من دون مكبِّر. هي عينة من جوف الأرض، تُمثّل بقايا تسونامي ضرب لبنان عام 500 للميلاد. ما نراه في الوعاء قد يكون رمزياً، لكنه يخبرنا عمّا لا نفكر فيه، رغم أنه يشكل جزءاً من تاريخنا.

البحث يطال أيضاً ورش البناء. نقف أمام عينات جوفية محفوظة ومعروضة، جاء بها الفنانان من موقع بناء، بينما كانت تُستخرج بالحفَّارات الآلية من باطن الأرض، لدراستها ومعرفة طبيعتها، وما يمكن بناؤه عليها. تلك أيضاً طبقات تعني للفن ولمن يريد تأمل ما تقوله البواطن المخبأة.

النبش في النفايات

وفي لوحة غرائبية، نرى طبقات نكاد لا نفهم لماذا تكدَّست هكذا فوق بعضها بألوان مختلفة. لكن الفنانة تشرح لنا أنها تمثل الطبقات التراكمية لمكبِّ نفايات طرابلس، الذي أصبح جبلاً عظيماً يضاهي طوله العمائر المحيطة به. وأن هذه المواد البالية خضعت للاستخراج بترتيبها التراكمي من الأعلى إلى الأسفل، وأُعيد ترتيبها هنا تماماً كما كانت في المكبّ، ليتَّضح أن أكياس النايلون والمواد البلاستيكية هي من بين أكثر المواد مقاومة، وها هي حاضرة وكأنها طُمِرت الآن.

إنه النبش المنظم، مع الحفاظ على الترتيب الزمني للمدفونات. لكن بعض هذه الخفايا هي أيضاً كامنة في النفس، ويمكن استخراجها وتحليلها كما طبقات الأرض. نرى هذا في لوحة كبيرة عليها ظلال صغيرة.

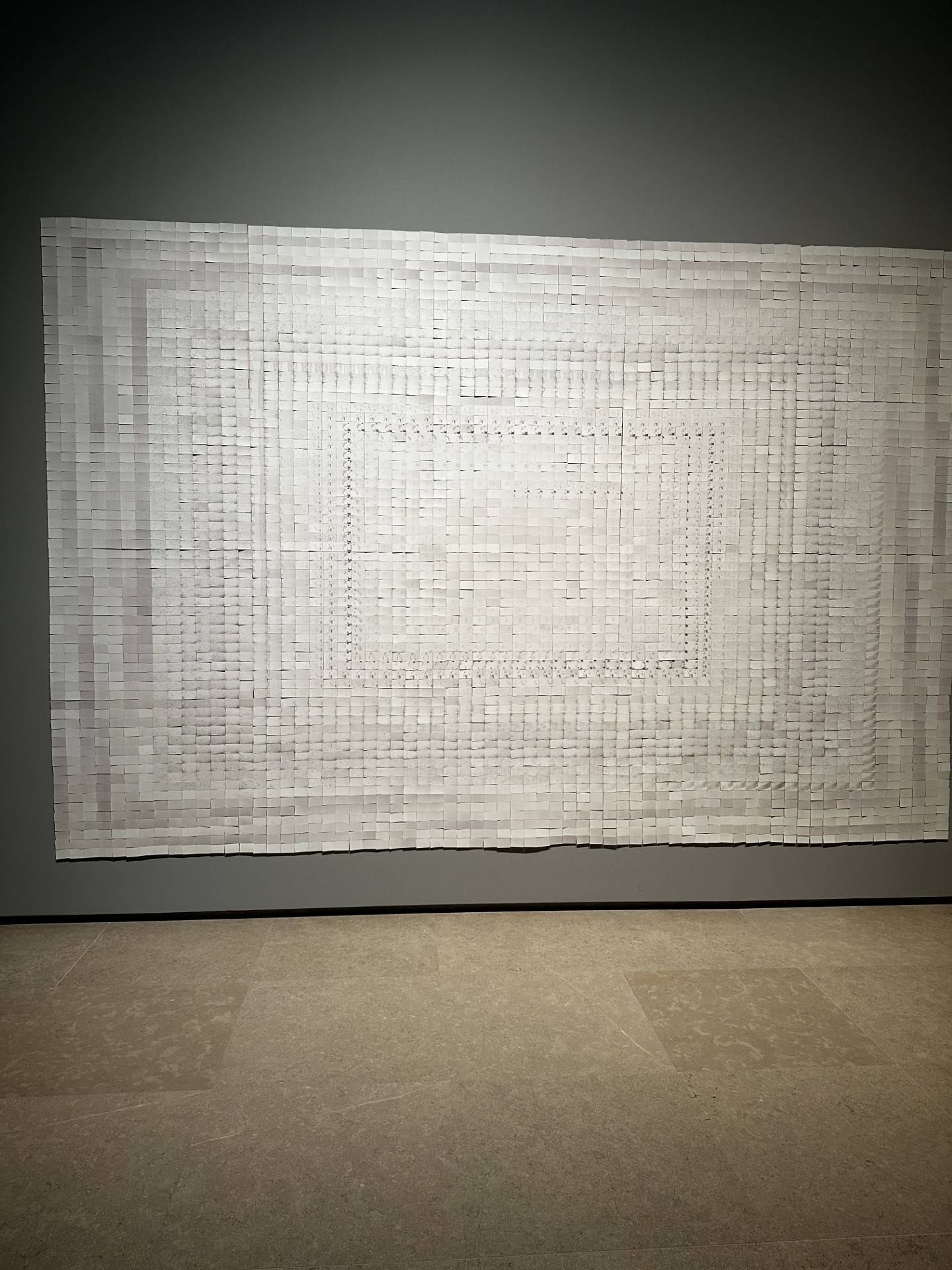

هذا فيلم من 180 ثانية صوّره خال الفنان خليل جريج (ألفريد) قبل أن يُختطف ويختفي عام 1985 خلال الحرب الأهلية اللبنانية. هو واحد من 17 ألف شخص اختُطفوا ولم يعودوا في تلك الفترة. وبعد سنين طويلة من غيابه، تناهز 15 عاماً، عهد أهله إلى الفنان هذا الشريط، الذي بعد تحميضه، بدت المشاهد فيه بيضاء تتخللها ظلال كأنها أشباح خافتة، تأبى أن تختفي. هذا الفيلم التالف هو كل ما تبقى من المخطوف الذي فجعت لغيابه العائلة، وها هو حاضر في المعرض، ولو من خلال النبش في أرشيفه، وعرض ما تبقى من ظلال صوره، حيث يعود رمزياً إلى الحياة.

رأسي لا يزال يغني

إعادة ما تسرقه الحروب، هو جزء من روح عمل آخر، عنوانه «حدّقت في الجمال مطولاً، لكن رأسي لا يزال يغني». تجهيز يستفيد من الزجاج المهشم الذي تساقط في منزل الفنانين بسبب انفجار مرفأ بيروت عام 2020، أُعيد ترميمه وتحويله إلى لوح/ شاشة، تظهر عليها أبيات شعرية تنعكس ظلالها على الأرضية التي خلفها.

نقرأ ونسمع شعر أورفيوس، الذي كانت حسرته كبيرة على موت أوريديس، التي صارت سبباً في هلاكه، حيث قُطع رأسه وبُعثرت أشلاؤه، لكن بقي رأس أورفيوس المقطوع يغني.

أورفيوس ليس الشاعر الوحيد هنا، يحضر قسطنطين كفافيس، وكذلك نرى إيتل عدنان في فيلم مع الفنانة حاجي توما، تربطهما مدينة أنقرة التي تتحدر منها والدة إيتل عدنان اليونانية الأصل من إزمير، وجدُّ الفنانة حاجي توما اليوناني هو الآخر والمولود في المدينة أيضاً. تتحادث الفنانتان في الفيلم كيف تربيتا وهما تتخيلان مدينة لم ترها أعينهما من قبل.

«بمناسبة هذا الفيلم، ذهبتُ إلى إزمير وأحضرت صوراً للمشروع. عرضتُها على إيتل، وكانت سعيدة بها. هذا لنقول إنه بمقدورنا أن نخرج من حزن أهلنا، وأن ننطلق وحدنا»، تقول حاجي توما.

المقاومة بالفن

في غرفة خاصة، إجابات من نوع آخر: كيف تنبش من ذاتك المقهورة قدرتها على المقاومة والانتصار. فالغرفة مخصصة لأعمال يدوية وأشغال، لمعتقلين لبنانيين عاشوا في زنازين معتقل «الخيام»، الذي أقامته إسرائيل في جنوب لبنان خلال سنوات احتلاله له، قبل عام 2000. فيلم يوثِّق شهادات معتقلين قضى كل منهم أكثر من 10 سنوات في الأسر.

ما تحكيه الأعمال المعروضة أن الإبرة كانت هي الأداة الأهم، وليس القلم. والعثور عليها لم يكن متاحاً. بعضهم نحت على حَب الزيتون، وكان مجرد تخبئة حجر يعرض السجين للعقاب، وهناك من نَسَل جواربه ليصنع منها ما يمكن أن يُسعف فكره في البقاء حياً. «هذا يُعيد السؤال عن دور الفن، بوصفه حافظاً للحياة، وداعماً للإنسان للبقاء والاستمرار، ومواجهة الألم، ومحاولات القتل والإلغاء»، تقول جوانا حاجي توما، وهي تقودنا إلى غرفة مجاورة لنرى فيلماً يوثق زيارتها مع زوجها وأولادها إلى المتحف الوطني الذي كان غارقاً في الظلام.

الكهرباء كانت مقطوعة لشهرين، وبدلاً من إلغاء الزيارات، يُرينا الفيلم كيف كانت العائلة ورواد المتحف الآخرون، في تلك اللحظة، يكتشفون الآثار المعروضة على أضواء هواتفهم، مما أعطى هذا المكان الجميل بعداً آخر مع تغير الإضاءة.

اكتشاف مدينة أثرية كاملة

واحد من أكثر الأعمال تأثيراً في النفس، هو الفيلم التسجيلي الذي يُعرض لمخيم نهر البارد، الذي عاش حرباً شعواء عام 2007 اضطر بسببها سكانه إلى تركه ومغادرة بيوتهم، التي تعرضت بعدها لأذى كبير. نرى الجرافات في الفيلم، بعد انتهاء المعارك، تحاول أن تزيل الردميات، وتهيئ الأرض لإقامة مخيم جديد. كانت المفاجأة أن مدينة أثرية رومانية مهمة اسمها أورثوسيا، كان الأثريون يبحثون عنها ولا يجدونها، تَبيَّن أنها كانت مطمورة تحت المخيم، ولا تزال في حالة ممتازة. وقعت الدولة في حيرة: هل تُعيد 30 ألف لاجئ فلسطيني إلى بيوتهم، أم تُنقذ المدينة الأثرية؟

اتُّخذ قرار بإعادة إعمار المخيم بعد أن تمت حماية المدينة الأثرية بقماش مقوى يُسمى «جيوتكستيل»، وشُيدت فوقه المباني. لهذا صار السكان لا يستطيعون الحفر أو الزراعة لأن الأرض مغطاة ومحمية. وحرص الأثريون على ترك شروحاتهم في المكان لزملائهم الذين سيأتون بعدهم. هذا الخيار، تشرحه لنا الفنانة، أي ترك المدينة الأثرية على حالها، وحمايتها من عوامل التغيير أو التخريب، بانتظار أن يعود اللاجئون الفلسطينيون إلى بلادهم، عندها يمكن الحفر من جديد، وإخراج المدينة المطمورة من باطن الأرض.

هذا يعطي معنى آخر للأولويات، والفن، والمكان، وباطن الأرض، ومستقبل المنطقة.