مع انقضاء الربع الأول من هذا القرن، تزدحم الأسئلة حول اتجاهات العالم وسط حالة متقدمة من عدم اليقين. التغيرات متسارعة والقناعات القديمة المترسخة تسقط الواحدة تلو الأخرى. وما يزيد من ضبابية الرؤية تداخل المؤثرات ببعضها وصعوبة الفصل بينها، وبالتالي قياس أوزانها وقدرتها التأثيرية.

ولجلاء بعض هذا الغموض، حملنا سلَّة من الأسئلة إلى غسان سلامة، البروفسور السابق في معهد العلوم السياسية الممثل السابق للأمين العام للأمم المتحدة. وعلاوةً على ذلك، فهو صاحب مؤلفات مرجعية في العلاقات الدولية. آخر كتبه الصادرة ربيع 2024 «إغراء النزوع إلى القوة - الحرب والسلام في القرن الحادي والعشرين» يلقي أضواءً كاشفة على مسار العالم للعقود المقبلة.

في حوار موسَّع، تحدث سلامة عن توقعاته للنظام العالمي وأقطابه، من الفرص المنظورة لـ20 دولة قد تتحول إلى قوى نووية، إلى قدرة تجمع «البريكس» على منافسة مع الحلف الأطلسي، وصولاً إلى مصير الدولار كقوة مالية عالمية، وانتهاء بحروب المسيرات الجديدة؛ إذ يدخل الذكاء الاصطناعي سلاحاً وازناً في قلب المعادلات على الأرض.

عودة الأحلام الأمبراطورية

* ما الذي تغيَّر في النظام العالمي خلال الربع الأول من القرن 21؟

-ما حصل في الفترة الأخيرة أن الحرب الباردة انتهت، ومع انتهائها حصل تطور إيجابي هائل في النظام العالمي، كتراجع النفقات العسكرية وخفض أعداد الرؤوس النووية وتقلص القواعد العسكرية القائمة في دول أخرى وانسحاب الاتحاد السوفياتي من أوروبا الشرقية وإقفال الولايات المتحدة لعدد من قواعدها في الفلبين وأميركا الوسطى، كما أن الروح عادت إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بيد أن الأمور انقلبت لاحقاً رأساً على عقب. وبنظري ارتبط ذلك بالغزو الأميركي للعراق في عام 2003. والسبب أنه لم يقم على أساس قانوني، ومن غير قرار من مجلس الأمن، حيث كانت قوى كبرى تعارضه.

الأسوأ أن واشنطن كانت الجهة التي لعبت الدور الأكبر في إنشاء النظام الدولي القائم منذ عام 1945، مثل الأمم المتحدة والصناديق الدولية والمنظمات الأخرى. وإذا كانت هذه الجهة تسمح لنفسها بتجاوز القوانين التي ساهمت بوضعها؛ فكيف يمكن منع الدول الأخرى من اتباع نهجها؟ وهذا ما حصل بالفعل: دخلت روسيا إلى جورجيا ثم إلى مولدوفا ثم إلى أوكرانيا مرة أولى، ثم مرة ثانية، وتبعتها دول أخرى، كبرى أو وسطى، على المنوال نفسه، بحيث برز نزوع نحو اللجوء إلى القوة.

ثم بدأنا نرى عودة ارتفاع الميزانيات العسكرية تدريجياً، وأن الدول النووية راحت تجدِّد وتوسِّع ترسانتها النووية؛ سواء أكانت روسيا أو الولايات المتحدة أو فرنسا، فالصين مثلاً تعمل على مضاعفة رؤوسها النووية من 1500 إلى 3000 بحلول عام 2030.

كذلك، فإن عدداً من الدول غير النووية تسعى للتحول إلى دول نووية. هناك 20 دولة قادرة على التحوُّل إلى نووية خلال عام واحد، وأنا أتوقع أن يقوم بعض منها بذلك.

إذن، المؤشرات اليوم مختلفة عما كانت عليه سابقاً. كذلك علينا أن نشير إلى أن النزوع إلى استخدام القوة كان منحصراً لفترة من الفترات بوقف حرب أهلية، كما في رواندا والصومال، أو في محاربة الإرهاب بعد 11 سبتمبر (أيلول) 2001. الآن، تغيَّر الوضع إلى التدخل في دولة مجاورة أو محاولة احتلال والاستحواذ على أراضٍ في دولة أخرى؛ ما يعني أننا تخلينا عن منطق الأمن الجماعي الذي تقوم عليه الأمم المتحدة، وغلب عليه منطق ميزان القوى.

* هل سيتواصل هذا النزوع؟

- هذا قائم اليوم. وإذا بقيت العلاقات بين الدول الكبرى، أميركا، والصين، ودول كبرى أخرى، على حالها الراهن من انعدام الثقة بين الزعماء والدول، فإنها ستتواصل وربما تتفاقم. ولننظر إلى تغيير روسيا لعقيدتها النووية وتبعاتها على الحرب في أوكرانيا ولدعوات وزراء إسرائيليين لضرب غزة نووياً. هذا كلام لم يكن يأتي عليه أحد في الأعوام الـ20 المنقضية، ويمكن ألا يبقى محصوراً وينتقل إلى مناطق أخرى في العالم، وهو أمر بالغ الخطورة.

الجنوب الشامل

* هل سيكون لهذا «الجنوب الشامل»، في حال تأكُّد ثباته على المستوى العالمي، دور في إعادة التوازن لحوكمة العالم؟

- بالتأكيد. لكن سيأخذ الأمر وقتاً. دعني أتوقَّف لحظة؛ ماذا لدينا؟ هناك حلف قائم هو «الأطلسي» ليس له شبيه في العالم. كان هناك حلف وارسو تم حله بانتهاء الحرب الباردة. ظهرت آنذاك أصوات في الغرب تقول: بما أن حلف وارسو قد انتهى؛ فلماذا لا نحل أيضاً حلف شمال الأطلسي؟ لكن أميركا وعدداً من الدول، كألمانيا وغيرها، أصرَّت على بقاء الأطلسي. وبقي الحلف. وعندما بدأت روسيا بالتحرك في جورجيا، وفي أوكرانيا، زادت قيمته لدرجة أن دولاً محايدة في أوروبا كانت ترفض أن تدخل في هذا الحلف، طلبت الدخول فيه، مثل السويد وفنلندا. إذن لدينا حلف يضم الدول الغربية إجمالاً.

هذا الحلف ليس له مقابل أو رديف، وبالتالي هناك انعدام في التوازن بين الغرب وباقي دول العالم، لأن الغرب متكتِّل حول حلف متكامل، والباقي ليس متكتِّلاً. إذن هناك شعور لدى الدول الأخرى؛ لدى الصين، لدى روسيا، لدى البرازيل، جنوب أفريقيا والهند، بأنها لا تحصل على حصتها في المنظمات العالمية، ولا تحصل على قدرة الأخذ بآرائها ومطالبها ومصالحها من قبل الأطراف الأخرى لأنها غير متكتلة، وهي ليست بتكتل.

لذلك نشأت منظمات، مثل «البريكس» و«منظمة شنغهاي» وغيرهما لتحاول إرساء شيء شبيه. لكن هذه المحاولات ما زالت في أولها، وما زالت ضحية تناقضات: الصين تريد أن تُدخِل عدداً كبيراً من الدول في «البريكس» فيما روسيا تتحفظ عن ذلك. الصين تتحدث عن جنوب متكامل فيما روسيا ترفض أن تضع نفسها بين دول الجنوب. روسيا تقول إن هناك أكثرية عالمية تنتمي إليها في الجنوب وفي الشمال وفي الشرق وفي الغرب، لكنها ترفض تعبير الجنوب الشامل، بل هناك عدد كبير من الروس يعتبرون أنفسهم أوروبيين.

ثم لديك مواضيع أخرى، وهي الخلافات الثنائية بين الدول: مثلاً ثمة خلافات حدودية بين الهند والصين، وهناك التنافس التجاري وغيره. «البريكس» لم تتمكن، ولن تتمكن في القريب، من أن تتحول إلى ما يشبه حلف شمال الأطلسي، إلا إذا وضعت لنفسها عقيدة، كما لدى حلف شمال الأطلسي عقيدة، وقوامها التشابه في الأنظمة السياسية بين أعضائه، وهي قائمة على نظام السوق الاقتصادية الحرة، وعلى النظام الدستوري الليبرالي. وهذا التشابه ليس موجوداً بين دول «البريكس»؛ فالهند تكاد تكون ديمقراطية فيما الصين تعمل بنظام الحزب الواحد. لدى روسيا بعض مؤشرات الديمقراطية لكنها في مرحلة تراجع. جنوب أفريقيا ديمقراطية ولكن...

الخلاصة أن التشابه غير موجود؛ إذ إن الأطلسي نشأ في الأساس حلفاً عسكرياً، وهذه ليست حال «البريكس». رغم ذلك، هناك اتفاقات ثنائية ذات جوانب عسكرية، كالاتفاق الصيني - الروسي أو الإيراني - الروسي أو الإيراني - الصيني، لكنها ذات طابع ثنائي، وليس لها طابع جماعي.

الثنائية القطبية

* إلى أين يذهب التنافس الأميركي - الصيني؟ هل السنوات المقبلة ستوصلنا إلى قيام ثنائية قطبية؟

- من الخطأ الكبير برأيي اعتبار أن الثنائية القطبية بين الصين وأميركا موجودة اليوم. هي مشروع، محاولة بدأت منذ نحو 15 سنة لبناء نظام جديد دولي ثنائي القطبية. الولايات المتحدة لا تحب تعدد الأقطاب، وهي تعلم تماماً أنه ليس بإمكانها أن تمسك بعدد كبير من حلفائها إذا كانت هي القطب الأوحد في العالم. والنظام الذي ترتاح إليه واشنطن هو نظام ثنائي القطب تكون لها فيه الأرجحية، مع وجود منافس قوي لكي تجمع الحلفاء إلى جانبها.

في عامي 2006 و2007، زمن الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن، عملت الدولة العميقة والنخبة الأميركية على البحث عن خصم جديد، ووجدت أن الصين يمكن أن تكون هذا الخصم؛ فبدأ مشروع تكوين نظام ثنائي القطب، وتحويل الصين إلى المنافس الاستراتيجي الأول. بالطبع، ارتاحت الصين لهذا الأمر، أي أن تكون صِنواً لأميركا. عندما تم انتخاب أوباما سنة 2008، فإن أول رئيس دولة التقاه هو الرئيس الصيني، وليس الروسي أو الفرنسي. هذا الواقع يرفع من شأن الصين. لذلك هناك مشروع أميركي تورَّطت فيه الصين بعض الشيء، وهو قيام نظام ثنائي القطب، لكنه لا يزال مشروعاً، إذ إن هناك ممانعة كبيرة لدى العديد من الدول من قيام نظام ثنائي كهذا.

وهذه العقيدة تبنَّاها جورج بوش الابن وبعده أوباما ثم ترمب «الأول»، وعقبه بايدن، وأيضاً ترمب «الثاني» مستمر عليها. وثمة، في الصين، من يأخذ بعين الاعتبار هذا الأمر، ويحاول أن يجيره لمصلحته. لكن السؤال هو: هل تتقبل دول مثل روسيا والهند والبرازيل وغيرها هذه الثنائية؟

أعتقد أن هناك دولاً كبيرة فاعلة في النظام العالمي تفضل أن تُبقِي على حريتها، وهي تعلم تماماً أن نظاماً ثنائيَّ القطب، كما كان في أيام الحرب الباردة، يقيد من حريتها سياسياً ودبلوماسياً، وحتى عسكرياً. فالهند، مثلاً، تتجاهل الثنائية القطبية وتحافظ على حريتها في المشتريات الدفاعية من روسيا بالطبع، مصدرها التقليدي، ولكن أيضاً مِن فرنسا والولايات المتحدة وغيرهما من المصادر.

إذن لدينا اليوم صراع في النظام العالمي، ولدينا ظاهرة «الانتهازية الدبلوماسية»، أي الرغبة في التعامل مع مَن تريده هذه العاصمة أو تلك بعيداً عن الثنائية القطبية التي سعت إليها الولايات المتحدة من عقد ونصف العقد، وحاولت الصين إنتاجها. وأنا لا ألحظ اليوم بالتأكيد نظاماً ثنائيَّ القطب ولا أراه في القريب العاجل، بسبب مقاومة دول رئيسية أوروبية وغير أوروبية لقيامه.

عندما تريد دولة كبرى أن تتحول إلى قطب جاذب، أو بالأحرى أحد قطبي ثنائية دولية، يتعيَّن أن يكون محيطها الإقليمي هادئاً. وهذه، بعكس الولايات المتحدة، ليست حالة الصين التي هي على خلاف مع 8 من جيرانها، مثل الهند وفيتنام وكوريا الجنوبية والفلبين. لكن، بالمقابل، فإن لأميركا صعوبات من نوع آخر، فتركيزها على الصين كخصم استراتيجي منهجي أول لا يعني بالضرورة، في نظر الدول الأخرى، أنها مصيبة في ذلك، وبالتالي لن تسير وراءها.

ثم برزت مشاكل الشرق الأوسط، فحرفت انتباهها عن الصين، وبعدها الحرب في أوكرانيا. وكلما قررت واشنطن التركيز على الصين تقوم دولة بفرض أمر واقع جديد ترغم واشنطن على القول إن اهتمامها بالصين ما زال على ما عليه، ولكن لنحل بداية المشكلة الجديدة.

أوبئة عابرة للحدود

* كيف ستؤثر الأوبئة العابرة للحدود على صورة وتوازنات العالم في السنوات المقبلة؟

- علينا التنبُّه لموضوع جوهري، وهو أن الأوبئة ليست ظاهرة جديدة. المخيف فيها اليوم سرعة التواصل والانتشار. الأوبئة ألَمَّت بالبشرية مرات عدة؛ في القرون الوسطى كان هناك الطاعون يضربها كل عقدين أو ثلاثة، ويقضي على ربع أو ثلث السكان. ثم لنتذكر الإنفلونزا (الرشح) التي ضربت العالم في نهاية الحرب العالمية الأولى، وقضت على عدد يكاد يشابه عدد الذين ماتوا بسببها.

إذن، الجديد والخطير أمران: الأول سرعة التنقل عبر العالم والأعداد الكبيرة للمسافرين بالطائرة، كل مسافر قد يكون حاملاً لوباء. والثاني يتناول ما يحصل في المختبرات. فحتى اليوم، ما زال هناك اعتقاد بأن مصدر جائحة «كوفيد» هو المختبر.

يُضاف إلى ذلك الفروق الكبيرة والمتغيرة في الاستجابة لهذا الوباء بين الدول التي اختلفت حول أفضل طريقة للتصدِّي له. والثاني اللامساواة بين البشر حيث كان باستطاعة الاتحاد الأوروبي أن يشتري لقاحين أو ثلاثة لكل فرد من أفراد الاتحاد الأوروبي، بينما كان اللقاح لكل 10 أشخاص أو 15 شخصاً في عدد من الدول الأفريقية. طبعاً قامت بعض الدول بتقديم مساعدات لهذه الدول، لكن اللامساواة على المستوى العالمي كانت فاقعة. وبالتالي يتعين علينا أن نرى كيف ستتم الأمور في المستقبل.

والثالث اختلاف أنظمة الرعاية الاجتماعية حتى بين الدول المتقدمة؛ ففي الولايات المتحدة، كان هناك عدد كبير من الفقراء لم يتمكن من الوصول إلى المستشفيات بسبب فقدان الضمان الاجتماعي للجميع؛ ما يفسر أعداد الوفيات الكبرى. خلاصتي أن الجائحة الأخيرة أبرزت أهمية وجود سلطات بعيدة النظر تعتمد القرار الصائب. كذلك، يتعين ردم الهوة الهائلة بين القارات والبلدان في القدرة على التصدي للجائحة، لأن جائحة «كوفيد» لن تكون الأخيرة.

الهزات «التكتونية» في العالم العربي

* يعيش العالم العربي ارتجاجات «تكتونية» وتراكمات، ومثال ما هو جارٍ في سوريا قائم أمام أعيننا. هل سيبقى العالم العربي بهذا التمزق؟

- ما تقوله يطرح موضوع شروط الاستقرار السياسي. لماذا هناك دول مستقرة سياسياً أو مناطق مستقرة سياسياً ومناطق في حالة ثورات وانعدام الأمن وما شابه؟

ثمة عدة تفسيرات لذلك، والرائج يتناول وجود أو غياب دولة القانون، وتمثيل المواطنين وإشراكهم في القرار السياسي. وتوافر هذه العناصر يوفر الاستقرار. هذا هو التفسير الليبرالي. ولكنْ هناك رأي آخر يقول إن القراءة الليبرالية تنطبق على الدول المتقدمة قليلة السكان، وليس على الدول المتخلفة وكثيرة السكان حيث الاستقرار لا يتوفر إلا بفرض القانون فرضاً. أعتقد أن هذين التفسيرين لديهما ما يشرعهما، لكن التفسير غير كافٍ.

في اعتقادي أننا نعيش، في المنطقة العربية، مرحلة من الظواهر التي لا يمكن أن تسمح بالاستقرار. هناك أولاً اللامساواة الهائلة في المداخيل بين الدول المجاورة. هذا الأمر سيدفع الدول الأكثر فقراً إلى الاستمرار في الزعم بأن الدول المحظوظة لا تستحق ما لديها، وأنه يجب، بشكل من الأشكال، أن تشركها في جزء من ثرواتها.

العامل الثاني هو التزاوج بين الانفجار السكاني والانتقال من الريف إلى المدن من جهة، وانعدام فرص العمل الجديدة من جهة أخرى. ففي سوريا مثلاً تجتمع 4 عناصر لا تؤدي إلى الاستقرار: التصحُّر وفقدان المياه، حيث هبط الإنتاج الزراعي في الجزيرة ومنطقة البادية هبوطاً مريعاً، وتراجعت تربية المواشي، بالتوازي مع الانفجار السكاني. أعتقد أن سوريا تُعدّ الدولة الثالثة في العالم من حيث النمو السكاني و«الترييف» الفظيع للمدن وفقدان فرص العمل؛ إذ إن هناك حاجة لـ300 ألف فرصة عمل جديدة كل عام، والجزء الأكبر منها غير متوفر. ولم أتحدث بعد عن السياسة أو عن البطش أو عن الروح الطائفية وكل الأمور الأخرى.

إذن، العناصر الموضوعية لعدم الاستقرار موجودة ما يبين الحاجة الماسة لقيادة متميزة منكبَّة على معالجة هذه العناصر الموضوعية الاقتصادية والاجتماعية غير المساعدة للاستقرار.

حركية السكان عبر العالم: الهجرات نموذجاً

* من المتوقَّع أن تتزايد الهجرات عبر العالم في السنوات المقبلة. كيف ستتعامل معها الدول الجاذبة لها؟

- السبب الأول لهذه الحركية الانعدام الهائل في التوازن الديموغرافي بين القارات الخمس. ثمة دول، إذا استمرَّت على هذا المستوى من التوالد، قد يندثر سكانها تماماً. هذا ينطبق على إيطاليا ومالطا ورومانيا وغيرها من الدول.

لهذه الظاهرة أسباب رئيسية عنوانها الهرم السكاني الذي يتغير في هذه البلدان التي عليها الاهتمام بالمسنّين. هؤلاء تتزايد أعدادهم باطراد. والشيخوخة مكلفة وغير منتجة، بينما عدد الشبان العاملين يقل كل يوم. لا، بل إن أعداد الشيوخ تتوازى مع أعداد لأطفال.

هذا ما هو حاصل في الدول المتقدمة، وانتقل الأمر إلى الصين، واليابان وكوريا الجنوبية. بالمقابل، لديك قارات ما زالت نسبة التوالد فيها مرتفعة ومشاريعها التنموية لم تنجح، وبالتالي ليس هناك عمل ووظائف. وهذا يصحّ على أفريقيا، أو على أميركا الوسطى وأفريقيا بصورة أساسية.

نصف المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة (البالغ عددهم 11 مليوناً) من المكسيكيين. أنت تبني حائطاً. أنت تطرد (كما هو مشروع ترمب) الملايين إلى بلادهم. لكن الموضوع يبقى قائماً، لأن عدم التوازن يبقى قائماً، وإن بنيتَ حائطاً فسيجد مَن يتمكن من فتحه، أو حتى المرور من تحت الحائط.

كل هذه الأمور تجعلنا نقول إن هذا الانعدام في التوازن من المسائل الكبرى في الربع الثاني من القرن الـ21 الذي ستتحكم به المسألة الديموغرافية إلى حد كبير. وأنا لا أرى أن الدول المتقدمة لديها بوصلة كافية لمعالجة هذا الأمر.

هناك بعض الحلول التي تنبغي دراستها لمعالجة ملف الشيخوخة: مثلاً في إسبانيا وفي إيطاليا تم اتخاذ قرار بـ«استيراد» شباب من جنسيات، ومن مهن معينة، والإتيان بهم بالتوازي مع الاستمرار في مكافحة الهجرة غير المشروعة.

بذلك، تعترف الدولة بأنها بحاجة لهؤلاء المهاجرين، ولكنها تمسك بآلية اختيارهم. الوضع في كوريا الجنوبية شبيه، ولكن الحل مختلف، ويقوم على توفير بطاقة عمل وإقامة للعاملين الأجانب لفترة تقل عن 5 سنوات لتجنُّب حصولهم على بطاقة إقامة دائمة.

أما الأوروبيون، فإنهم متأخرون؛ كونهم يفتقرون للشجاعة السياسية من أجل الاعتراف بصراحة بأنهم بحاجة للهجرة لأسباب اقتصادية واجتماعية. هذا هو الشرط الأول لمعالجة فاعلة لملف الهجرات، والتوصل إلى حلول يطبقونها بطريقة منظمة؛ إذ فشل الحل الأمني لوقف الهجرات، ولم تكن كافية مساعدات التنمية للدول «المصدِّرة» حتى يبقى المهاجر من أفريقيا في بلده ويعثر هناك على فرصة عمل، كما لم تنجح المساعدات المعطاة للعائلات للإكثار من الإنجاب.

إذن الحلول الثلاثة التي طرحتها أوروبا كانت فاشلة. واعتقادي أن أوروبا تفتقر لرؤية كاملة لعدم التوازن الديموغرافي؛ ما يعني أن الهجرات ستتواصل وتتزايد باتجاه القارة القديمة، مهما كانت برامج الأحزاب، خصوصاً اليمينية منها. ولقد لاحظنا أنه بعد إقفال طريق بوجه المهجرين يتم العثور على طريق أخرى. الفقر والحروب تدفع إلى الهجرات إلى البلدان الغنية. وهذا قائم، وسيتزايد ومعه الهجرات. لذا، تكمن مصلحة الحكومات الأوروبية في أن تعثر على بوصلة لمعالجة هذه المسألة بالغة الأهمية اليوم وغداً.

الثورة الرقمية

* هل تغير الثورة التكنولوجية الجديدة كيفية إدارة شؤون العالم والمجتمع؟

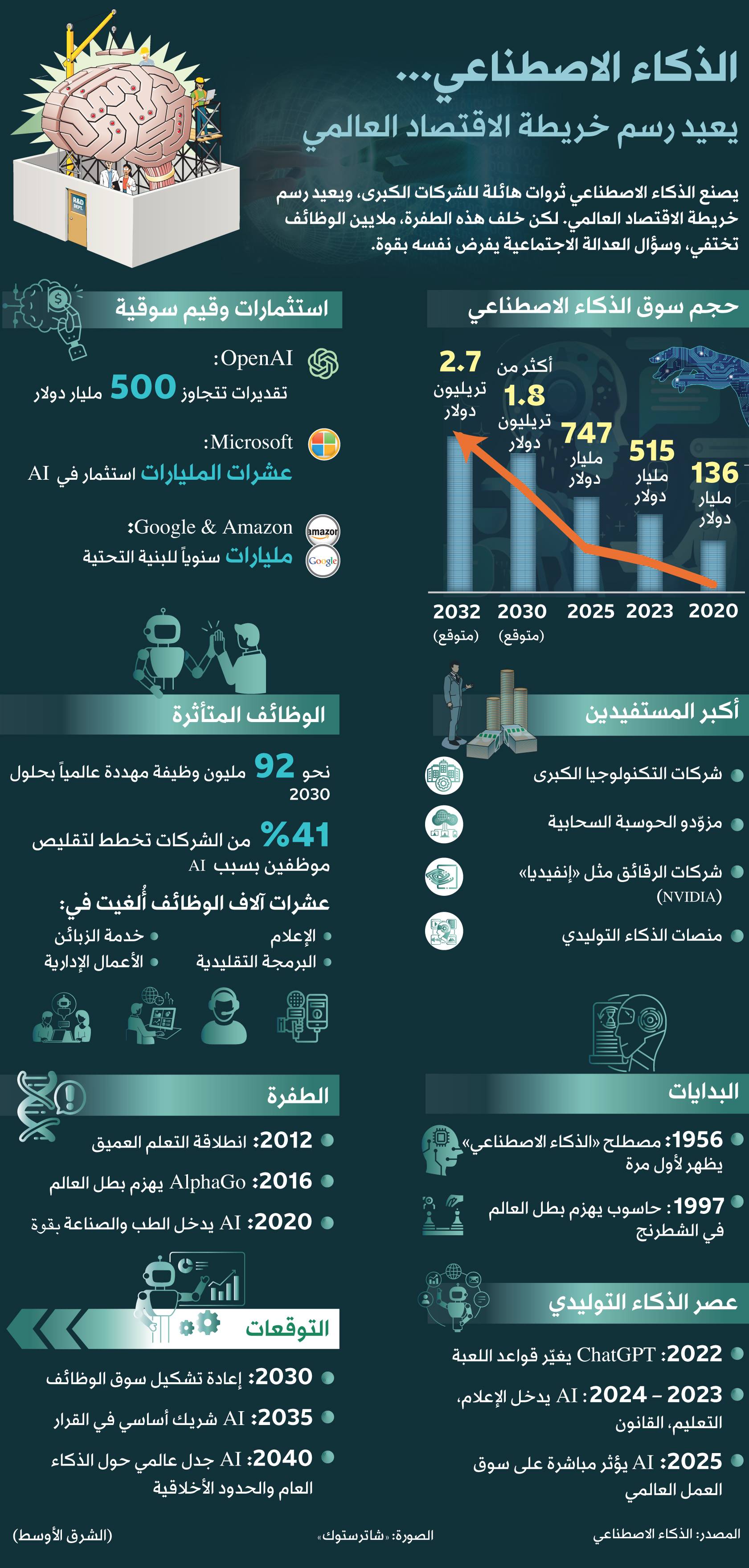

- الثورة التكنولوجية «التي تشمل الإنترنت والهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي» هي مِن نوع خاص، لأنها أسرع بكثير في تحققها من الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر، كما أنها تحتضن في باطنها ثورات داخلية، على رأسها الثورة الإلكترونية التي أوصلت إلى ثورة الذكاء الاصطناعي. والسؤال: مَن المستفيد منها؟

بدايةً، كان الرأي السائد أنها لصالح عموم الناس؛ إذ فُتِح الفضاء، وخُفّضت كلفة التواصل التي أصبحت شبه مجانية أو مجانية بالكامل، وعلى سبيل المثال، أصبح بإمكان أي كاتب أن يرسل كتابه لمن يريد وفي أي مكان. كذلك، فإن هذه الثورة وسَّعت هامش الحرية أمام الفرد، وحوَّلت أي فرد يستخدم الهاتف الذكي صحافياً أو مراسلاً أو معلِّقاً، وهو ما رأيناه في الحرب الليبية «التي أنهت نظام القذافي».

كذلك تتعين الإشارة إلى ما وفَّرته هذه الثورة من وسائل للتعبئة الاجتماعية، كالدعوة إلى التجمعات والمظاهرات لمئات الآلاف من الأشخاص خلال وقت قصير للغاية. ولذا، صفَّق كثيرون لهذه القدرة «العجائبية». لكن الدراسات بيَّنت أن هذه القدرة لا تسمح بتحقيق أمرين: الأول إيجاد رابط أو برامج مشتركة لهؤلاء المتجمعين. والثاني أنها لا تتيح بروز قيادات جدية.

باختصار، فإن وسائل التواصل الاجتماعي تتيح التواصل السريع وتعبئة الأشخاص، لكنها لا تتيح تنظيمهم ورصَّهم في برنامج سياسي. والرأي السائد أن الثورة التكنولوجية جاءت على حساب الأنظمة القائمة والسلطات المالية والسياسية والأمنية.

لكن هذه المقاربة بدت لاحقاً سطحية وجزئية؛ إذ تبيَّن أن للسلطات القدرة على التحكم بالثورة التكنولوجية بأشكال مختلفة. فعلى سبيل المثال، فإن دولة كبرى، كالصين، فرضت سلطاتها على الشركات الكبرى الفاعلة، مثل «غوغل» أو «فيسبوك»؛ بأن يكون «الخادم» (SERVER) في الصين وأن تكون الأدوات المستخدمة صينية الصُنع. بمعنى أن الصين سيطرت على المضمون من خلال الأدوات. كذلك تبين لاحقاً أن الثورة التكنولوجية تتيح للسلطات أن تمارس رقابة على الناس، ومَن يعتقد أن رسالته النصية أو اتصالاته الهاتفية غير مراقَبة فهو ساذج.

بيد أن مشكلة جديدة برزت أمام السلطات، تكمن في الحجم الهائل من المعلومات التي تحصل عليها في مختلف أنحاء العالم، من بينها معلومات بالغة الأهمية، لكنها تضيع في بحر المعلومات الأخرى. ففيما خص هجمات نيويورك وواشنطن في عام 2001، تبين أنه توافرت للأجهزة الأمنية معلومات بالغة الدقة عن الذين قاموا بالعملية. لكنها كانت ضائعة.

من هنا، يأتي دور الذكاء الاصطناعي الذي جاء لينقذ السلطات من طوفان المعلومات.

إضافة إلى ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي أدى إلى تطور هائل في إدارة الحروب. ففي غزة وجنوب لبنان، استخدمته إسرائيل بشكل مكثف، واعتمدت في لبنان على «الداتا الكبرى» (Big Data)، التي تمتلكها عن أصحاب السيارات ولوحاتها لتحديد هوية الأشخاص المستهدَفين. كذلك تتعين الإشارة إلى دور الذكاء الاصطناعي في حرب المسيَّرات، بحيث نشهد اليوم تغيراً جذرياً في إدارة الحروب، وما لها من انعكاسات. في أي حال، فإن للذكاء الاصطناعي تطبيقات متنوعة على جميع الصعد، وسيقوى دوره أكثر فأكثر مستقبلاً.

الدولار الملك

* هل سيبقى الدولار الأميركي عملة المستقبل؟

-الواقع أن الدولار أعلن عن وفاته كالعملة الدولية الأولى باكراً جداً. وتكرر ذلك خلال 20 سنة؛ إذ أتذكر أنه، في مطلع القرن، ظهرت تحليلات حتى في مجلة «فورن أفيرز» أو مجلات المؤسسة الأميركية تتنبأ بنهاية الدولار، خصوصاً بعد ظهور العملة الأوروبية (اليورو). ثم مؤخراً عامل جديد؛ إذ قررت «البريكس» أن تكون لديها عملة موحَّدة.

بداية، أنا لا أعتقد أن «البريكس» في وضع مِن التماسك يسمح بأن يكون لديها عملة واحدة. ثانياً: يبدو، بعد ربع قرن على اعتماد اليورو، أنه حصل على جزء من ودائع المصارف المركزية ومن التجارة الدولية، لكنه توقف عندها، بمعنى أنه نما إلى نسبة 17 في المائة تقريباً. لكنه توقَّف عندها في السنوات الأخيرة.

هناك عملات أخرى، مثل الين والفرنك السويسري، لكنها لم تمس الدولار الذي لم يزل الدولار العملة الأولى في أكثر من 50 إلى 60 في المائة من المبادلات التجارية الكبرى، ومن ودائع المصارف الكبرى. وهذا الأمر يعطي الولايات المتحدة قدرة سياسية كبيرة، لأن لديها القدرة على طبع هذه العملة من جهة، ويعطيها، من جهة أخرى، قدرة للتأثير على اقتصادات الدول الأخرى، وبالتالي على أمنها.

لكن في القريب المنظور، أعتقد أن الدولار سيبقى العملة الأقوى في الساحة الدولية، ولا أقول الوحيدة، التي تتحكم، بمفردها، بأكثر من نصف ودائع المصارف المركزية، وأيضاً بنوعية المبادلات في المصارف. ثم هناك العقوبات التي تفرضها واشنطن باللجوء إلى سلاح الدولار؛ فالولايات المتحدة نجحت في الحرب على الإرهاب في المجال المالي أكثر من نجاحها في المجال الأمني. ومن جانب آخر، فإن العولمة غيرت في أهمية الوزارات في كل دولة، حيث إن وزير المالية الأميركي أهم بكثير من وزير الخارجية أو الداخلية، لأن لائحة العقوبات بحوزته.