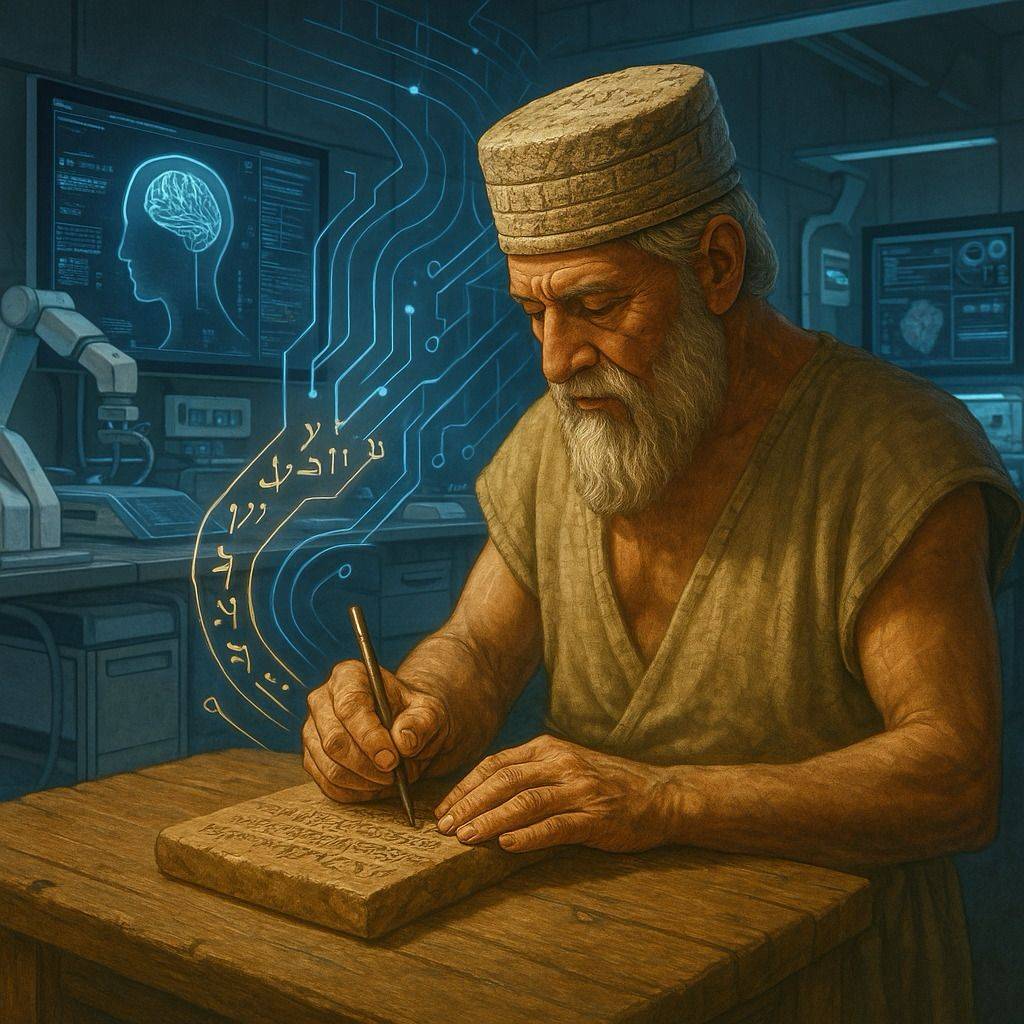

منذ آلاف السنين، حين خطّت حضارة وادي الرافدين -السومريون أول من ابتكروا الكتابة على ألواح الطين والحجر- لم يكن القلم مجرد وسيلة للتدوين، بل نافذة تكشف عن فكر الإنسان، وروحه. كانت العلامات المسمارية آنذاك ثورةً غيرت مسار الحضارة، لأنها لم تحفظ الكلمات فحسب، بل سجّلت نبض العقل الجمعي للبشرية.

واليوم، وبعد أن ظنّ الناس أن الكتابة اليدوية تلاشت أمام لوحات المفاتيح والشاشات، تعود لتكشف سرّاً جديداً: الخط اليدوي ليس مجرد أثرٍ على ورق، بل خريطة عصبية يمكن للذكاء الاصطناعي الكمي أن يقرأها ليستبق مرض ألزهايمر قبل أن يطرق أبواب الذاكرة.

الخطوط التي تبوح بما لا يُقال

منذ زمن بعيد، لاحظ الأطباء أن القلم لا يكذب، إذ إن كل اضطراب في الدماغ يترك أثراً خفياً على الورق: رعشة بالكاد تُرى، تباطؤ في حركة الحروف لا يلحظه القارئ العادي، أو انقطاع غير مبرَّر في منتصف السطر. وهذه العلامات الدقيقة قد تبدو عابرة، لكنها في الحقيقة إشارات استغاثة يرسلها العقل قبل أن ينطفئ. والمفارقة أن هذه الإشارات قد تخفى حتى على عين الطبيب الأكثر خبرة، لأنها دقيقة لدرجة أنها تذوب وسط السطور.

التقاط الأنماط العصبية الدقيقة

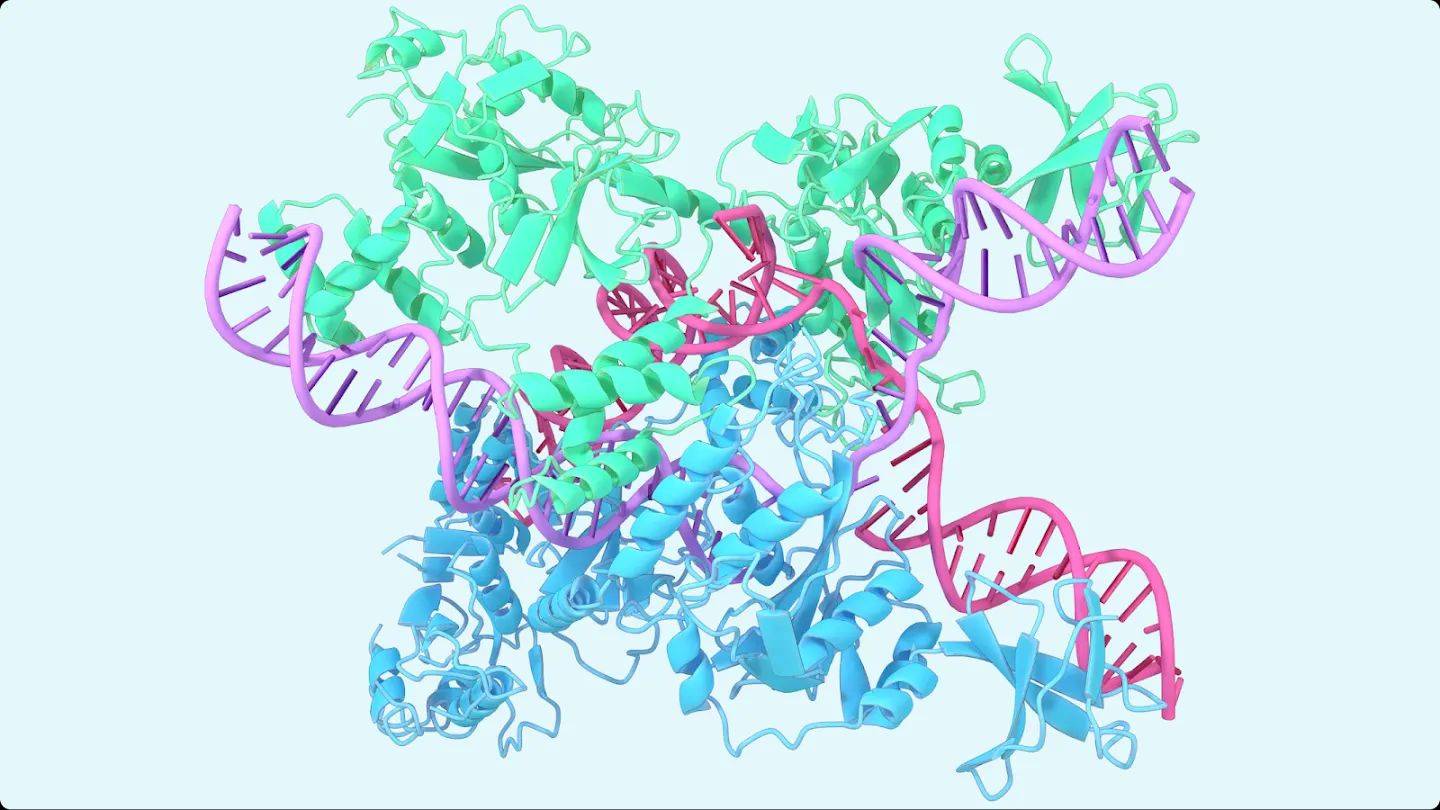

وهنا يتدخل الذكاء الاصطناعي الكمي ليقلب المعادلة. فعلى عكس الكمبيوتر الكلاسيكي الذي يعالج الأمور بمنطق متتابع، خطوة بعد أخرى، فإن الخوارزميات الكمية -بفضل خاصيتي التراكب (Superposition) والتشابك (Entanglement)- تستطيع استكشاف آلاف المسارات في اللحظة نفسها، كما لو كانت تمتلك عدسات مجهرية متعددة تقرأ ما وراء الكلمات. وهذه القدرة تمنحها ميزة فريدة: التقاط الأنماط العصبية الدقيقة التي لا يمكن لعين الإنسان أو حتى الخوارزميات التقليدية أن تدركها.

بمعنى آخر، ما يعجز البشر عن ملاحظته في ارتعاشة بسيطة لحرف، أو في تباطؤ غير محسوب لخط اليد، تستطيع الحوسبة الكمية أن تحوّله إلى خريطة واضحة تكشف عن بداية انزلاق نحو ألزهايمر... قبل سنوات من التشخيص الإكلينيكي. وكأن القلم نفسه تحوّل إلى جهاز تشخيص مبكر، لا يُسجّل الكلمات فقط، بل يبوح بأسرار الدماغ في صمته، ويصبح الخط اليدوي أشبه ببصمة الروح، ومرآة الذاكرة.

من مشروع «داروين» إلى موجة أبحاث جديدة

حين ظهر مشروع داروين (DARWIN) لأول مرة، لم يكن مجرد تجربة عابرة. الفريق البحثي جمع آلاف العينات من خط اليد: بعضها لأشخاص أصحاء، وأخرى لأشخاص في المراحل الأولى من ألزهايمر، حيث تبدأ الذاكرة في التآكل بصمت. بعد ذلك، تمت مقارنة خوارزميات الذكاء الاصطناعي الكلاسيكية مع نظيراتها الكمية. وكانت النتيجة واضحة مثل ضوء الشمس: النماذج الكمية تفوقت، بل التقطت إشارات دقيقة لم تستطع النماذج التقليدية اكتشافها إلا في مراحل متأخرة من المرض.

هذا النجاح لم يبقَ حبيس مشروع واحد، بل فتح الباب أمام موجة جديدة من الأبحاث حول العالم:

* إيطاليا (2024): فريق بقيادة الباحث جياكومو كابييّلو Giacomo Cappiello أعاد تحليل بيانات داروين (DARWIN) مستخدماً الذكاء الكمي، وأثبت أن حساسيته للكشف المبكر أعلى من أي نموذج تقليدي معروف حتى الآن.

* الولايات المتحدة (2025): مجموعة بحثية استعانت بتقنية التعلم بالنقل الكمي (Quantum Transfer Learning) على صور دماغية من قاعدة بيانات OASIS-2، والمفاجأة أن النماذج الهجينة (التي تجمع بين الكم والكلاسيكي) لم تكن أدق فقط، بل أثبتت قدرتها على التكيف حتى في بيئات مليئة بالضوضاء، والبيانات غير المثالية.

* كوريا الجنوبية (2024): دراسة رائدة استخدمت صور الرنين المغناطيسي الوظيفي fMRI، وربطتها بشبكات عصبية هجينة كمّية-كلاسيكية. النتيجة لم تقتصر على الكشف عن المرض، بل امتدت لتحديد المناطق الدماغية الأكثر عرضة للتأثر المبكر.

* أوروبا (2025): ورقة حديثة قدّمت نموذجاً مبتكراً باسم Hybrid Transformer، دمج بين صور الخط اليدوي وإشاراته الديناميكية (مثل السرعة والضغط)، وحقق دقة تجاوزت 91 في المائة، ما اعتُبر قفزة نوعية في المجال.

هكذا، تحوّل داروين (DARWIN) من شرارة أولى إلى تيار عالمي، يضع الذكاء الكمي في قلب سباق اكتشاف ألزهايمر المبكر. وكأن الكتابة التي وُلدت في ألواح وادي الرافدين تعود اليوم لتكتب فصلاً جديداً، ليس في تاريخ الحضارة هذه المرة، بل في معركة الإنسان مع النسيان.

الأمل والتحدي

بين الحلم والواقع فجوة لا يمكن إنكارها، فأجهزة الحوسبة الكمية لا تزال في طورها التجريبي؛ تحتاج إلى تبريد شديد يصل إلى ما يقارب الصفر المطلق، وظروف تقنية معقدة لا تتوافر إلا في مختبرات متقدمة تكلّف ملايين الدولارات. لهذا تبقى معظم الإنجازات حتى الآن حبيسة الأوراق العلمية، ومراكز الأبحاث، وبعيدة عن عيادات الأطباء، وغرف التشخيص اليومية.

ومع ذلك، فإن الأمل لا يزال كبيراً. فمرض ألزهايمر يشبه سباقاً مع الزمن؛ كل يوم يربحه المريض في المراحل الأولى قد يتحول إلى شهور أو حتى سنوات إضافية من حياة أكثر كرامة وجودة. وهنا يظهر جوهر الرهان: أن تنتقل هذه الخوارزميات من شاشات المختبر إلى أيدي الأطباء، ومن المعادلات المعقدة إلى أدوات عملية تسهّل التشخيص المبكر.

إن التحدي الحقيقي ليس في إثبات قدرة الكمّ على قراءة الخطوط، بل في تحويل هذا الإنجاز العلمي إلى واقع ملموس يطرق أبواب المستشفيات. عندها فقط يصبح الذكاء الكمي أكثر من تجربة علمية، بل فرصة إنسانية لإنقاذ الذاكرة قبل أن تُمحى...

حين يصل الصدى إلى العالم العربي

في مجتمعاتنا العربية، حيث يتزايد متوسط العمر، وتكبر أعداد كبار السن عاماً بعد عام، سيغدو ألزهايمر تحدياً صحياً واقتصادياً لا مفر منه. الأرقام تشير إلى أن نسب الخرف في العالم العربي تتضاعف مع التغير الديموغرافي، ما يفرض عبئاً متزايداً على العائلات، والأنظمة الصحية.

تخيّل لو أصبح اختبار بسيط للخط اليدوي جزءاً من الفحوص الروتينية في مراكز الرعاية الأولية: يكتب المريض جملة قصيرة، أو يرسم شكلاً بسيطاً، فتتولى الخوارزميات الكمية قراءة هذه الخطوط، وكشف ما لا تراه العين، لتمنح الطبيب نافذة للتدخل المبكر قبل أن يستفحل المرض.

وهنا يبرز البُعد الاستراتيجي. فالمملكة العربية السعودية كانت أول دولة في المنطقة تدخل عالم الحوسبة الكمية، وتستثمر في الحصول على تقنية الكمبيوتر الكمي. هذه الخطوة لا تعني مجرد سبق تقني، بل فرصة تاريخية لتوظيف هذه القوة الحسابية الهائلة في أبحاث طبية متقدمة، وعلى رأسها التشخيص المبكر لألزهايمر. وإذا ما تم دمج هذه الابتكارات في مراكز الأبحاث والمستشفيات السعودية، فقد تتحول المملكة إلى مركز إقليمي رائد في مواجهة المرض، وإلى نموذج يحتذى في العالم العربي.

ولعل الأفق الأوسع يتجلى في مشروعات كبرى مثل نيوم، وذا لاين، حيث يُرسم مستقبل المدن الذكية، والطب المبتكر. هناك، يمكن للكمبيوترات الكمية أن تصبح جزءاً من منظومة صحية رقمية متكاملة، تدمج بين الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والطب الوقائي. عندها لن يكون التشخيص المبكر حلماً بعيداً، بل سيصبح واقعاً يومياً ينسجم مع رؤية السعودية 2030 التي لا تكتفي باستيراد المستقبل، بل تصنعه من قلب المنطقة.

الكتابة-النَّفَس الثاني للروح

مشروع داروين (DARWIN) وما تلاه من أبحاث يذكّرنا بأن القلم لا يكتب فقط، بل يشخّص. كل خطّ نرسمه على الورق قد يكون خريطة عصبية تبوح بما يخفيه الدماغ، وكأن الكتابة عادت إلى جوهرها الأول، حين كانت حروفاً محفورة على الحجر والطين، شاهدة على ميلاد الحضارة.

ولعلّ الفلاسفة والشعراء لم يبالغوا حين شبّهوا الكتابة بأنها «النَّفَس الثاني للروح»؛ فهي أثر يبقى بعد أن يزول صاحبه. وكما قال شكسبير: «ما يُكتب يبقى، وما يُحفر في الكلمة لا يزول».

إنها بداية فصل جديد، حيث تتحول الكتابة من أثرٍ على الطين والحجر إلى أداة طبية تنقذ الذاكرة من التلاشي، ويغدو الذكاء الكمي شاهداً جديداً على أن الإنسان، منذ فجر الحضارة وحتى عصر الخوارزميات، لم يتوقف عن البحث عن وسيلة ليحفظ ذاكرته من الغياب.