تتعدّد الشواهد الأثرية الخاصة بحضارة دلمون، وتتنوّع، وأبرزها مجموعات الأختام الدائرية التي عُثر عليها خلال مواسم التنقيب المتواصلة في جزيرة فيلكا الكويتية وجزيرة البحرين. تكمن قيمة هذه الأختام بشكل أساسي في نقوشها التصويرية التي تختزل عوالم مختلفة، تتمثّل في مجموعة من المشاهد تتكرّر في تآليف تتشابه حيناً وتتماثل حيناً آخر. في هذا الميدان، تحضر صور مجالس الشراب في سلسلة جامعة من المشاهد، تتبنّى مجموعة محدّدة من العناصر التصويرية تؤلف معاً قاموساً تشكيلياً خاصاً بها.

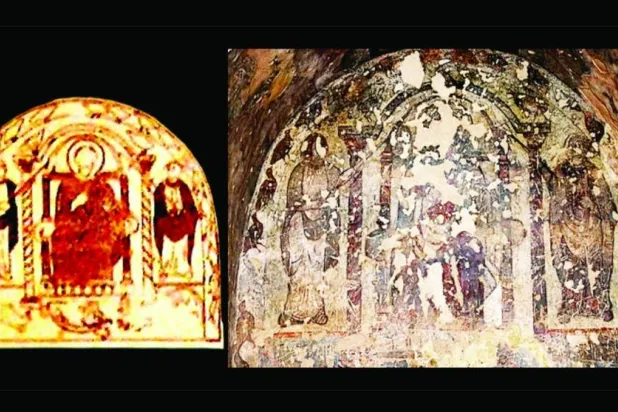

تحضر هذه المجالس في نماذج تأليفية عدة، أبرزها نموذج يجمع بين شخصين متواجهين يمسك كل منهما ما يشبه أنبوباً طويلاً ونحيلاً، يخرج من إناء يحتل وسط التأليف. يظهر هذا النموذج في ختم من فيلكا، يعود إلى مجموعة الأختام الهائلة التي عثرت عليها البعثة الدنماركية في مطلع الستينات، خلال أعمال المسح التي قامت بها في التل الشمالي لما بات يُعرف بالقلعة اليونانية. على وجه هذا الختم، يظهر شخصان في وضعية جانبية، يجلس كل منهما على مقعد صغير بلا ظهر، قابضاً بيد على قصبة ينغرس طرفها الأسفل في جرة مستطيلة تقع وسط المقعدين. في القسم الأعلى من التأليف، يظهر نقش مستطيل بين رأسي الشخصين المتواجهين، ويمثل هذا النقش عنصراً تصويرياً غامضاً يصعب تحديد هويته.

يتكرّر هذا التأليف على ختم آخر خرج من الموقع نفسه أثناء أعمال المسح التي أجرتها بعثة فرنسية في منتصف ثمانينات القرن الماضي. يرتدي الشخصان الجالسان زياً واحداً مشتركاً يتمثّل في مئزر طويل تعلوه شبكة من الخطوط المتوازية تحاكي وبر الصوف، وهذا الزي معروف في القاموس الفني، وهو خاص ببلاد ما بين النهرين. في القسم الأعلى يظهر قوس يرتفع فوق عمود صغير يشكل قاعدة له، وبين طرفي هذا القوس تظهر دائرة شمسية يحيط بها سوار من الشعاعات المتوازية. يحضن هذا القوس الهلالي هذا القرص الشمسي، ويشكّلان معاً عنصراً نجمياً معروفاً يتكرّر في أنحاء متفرّقة من الجزيرة العربية، متجاورة ومتباعدة. إلى جانب هذا العنصر التشكيلي المعهود، يظهر استثنائياً طائر صغير يحلّق فوق قمة طرف الهلال اليمنى.

يحضر هذا التأليف بشكل شبه مطابق على ختم من أشهر أختام البحرين، اكتُشف عام 1987 في مقبرة قرية كرانة الأثرية التي تقع في المحافظة الشمالية، وهو اليوم معروض في قاعة باسم دلمون بمتحف البحرين الوطني. كما في الصورة المنقوشة على ختم فيلكا، يرتدي كل من الشخصين المتواجهين مئزراً يغطي الجزء الأسفل من الجسد، ويتقاسمان معاً الشراب من جرة تخرج منها قصبتان طويلتان. يمسك كلّ من الشخصين أنبوباً من هذين الأنبوبين بيد، ويرتشف الشراب من طرف الأنبوب الأعلى. يشكل عمودا الأنبوبين المنغرسين في الجرة مثلثاً يحتضن شمعداناً ذا أربعة أغصان متوازية، يعلوها هلال. ووسط هذا الهلال، يحلّ القرص الشمسي التقليدي على شكل زهرة دوار الشمس.

يمثّل هذا النموذج الصيغة التقليدية المتكاملة لمشهد مجلس الشراب، ويحضر إلى جانب نماذج أخرى متعددة تظهر على عدد كبير من الأختام، منها على سبيل المثل تلك التي خرجت من مقبرة سار في المحافظة الشمالية، غرب العاصمة المنامة، خلال أعمال المسح التي أجرتها بعثة بريطانية في النصف الأول من تسعينات القرن الماضي. على ختم مميز اكتُشف في عام 1990، يظهر شخص يرتشف هنا الشراب بمفرده، يظهر من خلفه شخص يلعب كما يبدو دور النادل، كما يوحي قياس قامته الأصغر حجماً. يجلس السيّد على المقعد الصغير، مرتدياً زي بلاد الرافدين التقليدي، ومعتمراً قبعة مقوسة عالية تنتمي كذلك إلى هذا الزي، ويمتصّ الشراب بواسطة أنبوب طويل يخرج من الجرة المثبتة أمام قدميه. من خلف ظهره، يقف النادل عارياً في وضعية جانبية، كما سيّده، حاملاً بيده أداة مقوّسة غامضة. تحيط بالشخصين مجموعة من العناصر، تتمثل في عقرب وغزال من جهة، ومذبح صغير يعلوه قوس هلالي يحتضن قرصاً شمسياً.

تكشف أختام أخرى من مقبرة سار عن نماذج أخرى تشكل تنويعات لهذا المجلس الواحد. على ختم من هذه الأختام، يجلس رجل يمتص الشراب في الوضعية التقليدية، ويظهر من أمامه رجل يقف في مواجهته، حاملاً بيده تلك الأداة المقوسة الغامضة. على ختم آخر، يظهر رجل يقف على قدميه، ممسكاً بيده اليمنى أنبوباً يخرج من جرة ثُبّتت من أمام قدميه، قابضاً بيده اليسرى على قائمة ثور ينتصب عمودياً من خلفه. ويظهر في الطرف المقابل عقرب يمتدّ عمودياً بشكل متجانس. في تقصٍّ سريع لهذه التقاسيم المختلفة، يظهر رجل يشرب وقوفاً إلى جانب رجل آخر يقف من ورائه، وتحلّ جرتان منفصلتان بدل الجرة الواحدة، ويظهر مُحتسو هذا الشراب تارة بالزي التقليدي وتارة عراة.

يظهر هذا المشهد على ختم أسطواني من مقبرة سار يحاكي في شكله أختام بلاد ما بين النهرين، ويعيد هذا المشهد إلى الذاكرة المشهد التقليدي الأصلي الذي ظهر في بلاد ما بين النهرين وتكوّن فيها. والشواهد عديدة، منها ختم أسطواني من محفوظات المتحف البريطاني مصدره مقبرة الملكة السومرية شبعاد في مدينة أور، يصوّر مأدبة تحوي مشهد شخصين يحتسيان المشروب من آنية كبيرة، وختم آكدي من محفوظات المتحف العراقي في بغداد، يصوّر كذلك شخصين يمتصان الشراب من جرة كبيرة تعلوها نجمة سداسية.

تُظهر الأبحاث الأثرية أن السومريين ابتكروا «شفاطات» الشرب، وصنعوا هذه الأنابيب للنخبة من مواد معدنية ثمينة، واستخدمت هذه الأنابيب للوصول إلى السوائل المحفوظة في أسفل الوعاء، وسمحت بالتجمّع حول الوعاء والاستمتاع بتناول الشراب معاً. ويرى أهل الاختصاص أن هذا الشراب تمثّل بالجعة، المشروب القومي حينذاك، وكان لهذا المشروب معبودة تُدعى «نينكاسي»، كما كتب صموئيل نوح كريمر في كتابه الخاص بتاريخ السومريين وبثقافتهم، واسم نينكاسي يُترجم حرفياً بـ«السيدة التي تملأ الفم»، واللافت أنها ولدت في المياه العذبة المتلألئة، غير أن الجعة كانت حبها الأول. وحسب ترنيمة خاصة بهذه المعبودة، كان الشعير الجديد يُطحن بمجرفة عظيمة، وكانت الجعة المصفاة تُصب من الحافيات وتندفع منها «مثل دجلة والفرات».