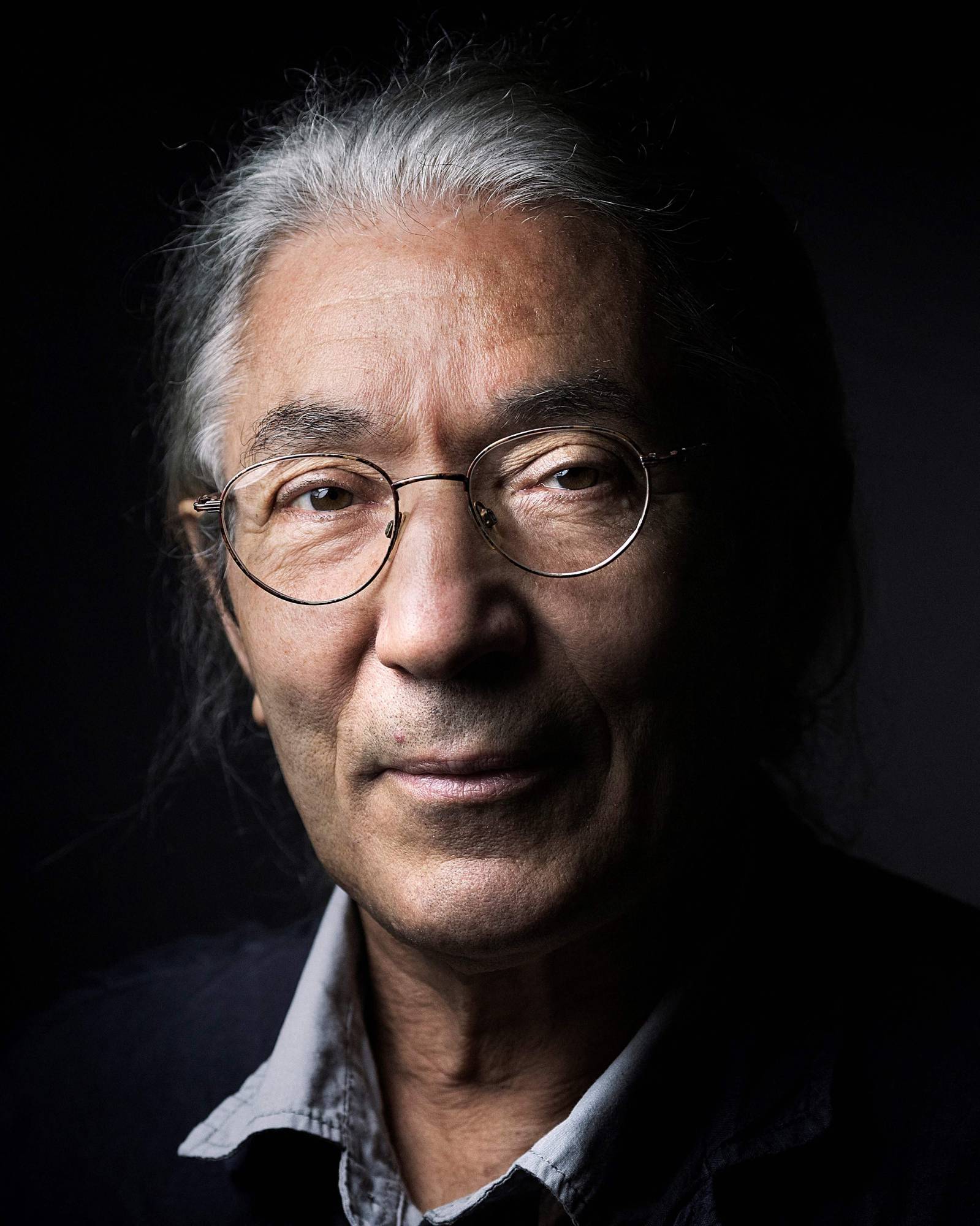

السؤال المطروح اليوم على ضفتي المتوسط واحد: هل ستسخّر باريس والجزائر إطلاق سراح بوعلام صنصال، الكاتب مزدوج الجنسية، الذي سجن في الجزائر لفترة تقارب العام الكامل، ولم يخرج من سجنه إلا بفضل وساطة فعالة قام بها الرئيس الألماني بطلب من باريس، للسير نحو تطبيع علاقاتهما المتوترة منذ نحو عام ونصف عام أو على الأقل، استئناف الحوار حول خلافاتهما العديدة والمستحكمة؟

توجه فرنسي جديد

ترى مصادر سياسية في باريس أن «كل طرف بحاجة للطرف الآخر، ولكليهما مصلحة واضحة في إعادة مياه العلاقات إلى مجاريها الطبيعية». بيد أنها تسارع إلى القول إن «الخلافات التي تراكمت بينهما في العامين الأخيرين صعبة ومعقدة إلى درجة أنه قد يكون من السذاجة القول إنهما سيتمكنان سريعاً من قلب صفحة التصعيد». من هنا، فإنها تدعو إلى «ترقب ما قد يصدر عن فرنسا» التي من المنتظر منها أن ترد على بادرة الجزائر الإيجابية التي مرت عبر الوسيط الألماني.

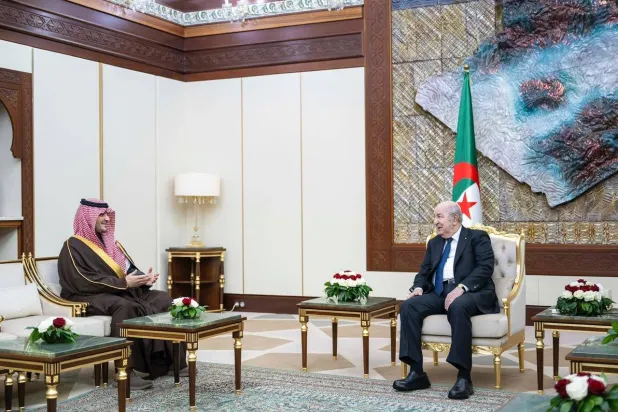

ومن هذه الزاوية، ثمة من يرى أن إقدام الرئيس ماكرون على «تقديم الشكر» لنظيره الجزائري عبد المجيد تبون على لفتته لن يعدّ كافياً، وأن المطلوب بادرة ما فرنسية تقابل البادرة الجزائرية. بيد أن الأنظار تتجه إلى احتمال اجتماع الرئيسين على هامش قمة العشرين في جوهانسبرغ نهاية الأسبوع المقبل، والتي ستسبقها في الأيام القليلة المقبلة زيارة أمينة عام وزارة الخارجية الفرنسية إلى الجزائر، وبعدها الزيارة المرتقبة لوزير الداخلية لوران نونييز التي يتوقع أن تتم قبل نهاية العام الحالي.

وبعد التصعيد المتبادل الذي كان سيد الموقف في الأشهر الأخيرة، والتهديد الفرنسي بإعادة النظر في اتفاقية عام 1968 بين البلدين الخاصة بإقامة وعمل المواطنين الجزائريين في فرنسا، ودعوة وزير الداخلية السابق برونو روتايو إلى اعتماد سياسة «لي الذراع» مع الجزائر، ثمة توجهات جديدة للدبلوماسية الفرنسية تركز على أهمية «الاحترام»، وتدعو إلى «التهدئة والحوار»، وهو ما جاء على لسان ماكرون ورئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو، وأيضاً لوران نونيز. وتربط الأخير «علاقة خاصة» بالجزائر؛ كون عائلته الإسبانية الأصل هاجرت إلى الجزائر ولم تتركها إلا في عام 1062، حيث انتقلت إلى فرنسا.

كافة هذه العناصر تبدو إيجابية. لكن قراءة ما حصل بين البلدين في العامين الأخيرين تقلل من وقعها. فإذا كان لقاء ماكرون - تبون يعد علامة فارقة على الرغبة في تخطي حال القطيعة، فإنه لن يكون كافياً. فالرئيسان التقيا في باري «إيطاليا» يوم 13 يونيو (حزيران) من العام الماضي، على هامش قمة السبع، وصدرت عقبها تصريحات تشدد على تنفيذ ما تضمنه إعلان الجزائر الذي صدر بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها ماكرون قبل ذلك بعامين إلى الجزائر ومسائل أخرى. لكن هذا اجتماع لم يحل دون الانعطافة الحادة التي قام بها ماكرون، نهاية يوليو (تموز) 2024، ومعه دبلوماسية بلاده بشأن ملف الصحراء الغربية واعترافه عملياً بسيادة المغرب عليها، الأمر الذي أصاب علاقات البلدين الثنائية بنكسة كبيرة كانت السبب الأول في القطيعة بينهما. ولذا، يجدر التساؤل حول كيفية التغلب على هذه العقبة الكأداء و«الثمن» الذي قد تطلبه الجزائر لتخطيها.

ضرورة التعاون الأمني

بيد أن هذه الصعوبة، رغم أهميتها، ليست الوحيدة التي تسمم العلاقات بين البلدين. فالجانب الفرنسي يبدو محبطاً من كيفية تعاطي وتعاون الجزائر في ملف الجزائريين الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل إلى بلادهم التي لا يمكن أن تتم إلا بموافقة الطرف الجزائري عبر الحصول على الضوء الأخضر من القنصليات الجزائرية في فرنسا.

وليس سراً أن هذا الملف الذي استخدمه برونو روتايو وسيلةَ ضغط على الجزائر أثار دوماً حفيظة الطرف الآخر الذي رد عليه بإعطاء تعليمات لقناصله برفض التعاون مع السلطان القضائية والأمنية الفرنسية. كذلك وضع الطرف الجزائري حداً للتعاون بين أجهزة البلدين الأمنية خصوصاً فيما يتعلق بالجهاديين وبالأعمال الإرهابية، ما حرم باريس من معلومات ثمينة كانت تصلهم من زملائهم الجزائريين.

ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد؛ إذ إن كل طرف اتخذ إجراءات ضد مصالح الطرف الآخر أو هدد باتخاذها. وكان لافتاً لجوء الطرفين إلى عمليات طرد دبلوماسيين وإثارة قضايا مزعجة للطرف الآخر مثل مطالبة الجزائر بإعادة النظر بأوضاع المواقع والأبنية والأرض التي تشغلها فرنسا في الجزائر، أو تفضيل الجزائر تعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية والتجارية مع إيطاليا وألمانيا على حساب فرنسا. والطرف الجزائري هاله قرار فرنسا إعادة النظر باتفاقية عام 1968 أو إقدامها على خفض عديد تأشيرات الدخول إلى أراضيها، أو التضييق على حملة الجوازات الدبلوماسية الجزائرية التي منحت لمئات الأشخاص الذين لا يحملون صفة دبلوماسية.

ويصعب في هذا المقام إقامة ثبت متكامل للمسائل الخلافية بين الطرفين، وهي صعوبات حقيقية وجدية. وما يضاعف من وقعها الخلفية التاريخية الدامية بين الدولة المستعمرة السابقة والدولة التي حصلت على استقلالها بعد حرب طويلة ومكلفة. لكن، بالمقابل، فإن هذه العلاقة التاريخية هي التي تجعل «القطيعة» بين الطرفين عبثية. ويكفي للتأكد من ذلك، النظر إلى أهمية الجالية الجزائرية الموجودة في فرنسا والعلاقات الإنسانية الوثيقة بين ضفتي المتوسط.

يضاف إلى ما سبق أن للطرفين مصلحة في التعاون في منطقة الصحراء التي اضطرت فرنسا للخروج منها عسكرياً وتباعاً في العامين الأخيرين بعد الانقلابات العسكرية التي ضربت مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وتبدل اتجاهات سياسة تشاد إزاء باريس. فالقوات الفرنسية أخلت قواعدها في هذه البلدان التي تعاني من استقواء المنظمات الجهادية، الأمر الذي يقلق الجزائر وفرنسا معاً. وتراقب الأولى ما يحصل في هذه المنطقة ومدى تأثيرها على أمنها الوطني خصوصاً مع مالي التي تتشارك معها حدوداً بطول 1400 كلم. وسبق للجزائر أن عانت من تسلل عناصر جهادية إلى أراضيها، ومن عمليات إرهابية في الأعوام 2013 و2020 و2022 وغيرها. لذا، يبدو طبيعياً أن يعود الجانبان إلى التعاون الأمني والعسكري في المنطقة المعنية؛ كون مصالحهما مهددة معاً.

تبرز، مما سبق، صورة العلاقات الفرنسية - الجزائرية البالغة التعقيد. ورغم قناعة الطرفين بفائدة التعاون وما له من مردود إيجابي عليهما، فإن التداخل بين ذكريات الماضي الأليمة وواقع الحاضر المتشابك يدفعان إلى الحذر في الحكم على ما ستكون عليه علاقاتهما في القادم من الأيام.