تعتمد الصين مواقف سياسية وعسكرية متشددة داخل منطقة حوض المحيط الهادئ التي تتميّز بقدر كبير من الأهمية الاستراتيجية. ومن جنوب المحيط الهادئ إلى غربه، تعمل سلطات بكين على تعزيز نفوذها في المنطقة، ولقد شهدت الفترة الأخيرة عدداً من الأحداث التي كشفت بوضوح ملامح الاستراتيجية الصينية الرامية لجعل حوض المحيط الهادئ جزءاً من فنائها الخلفي. وفي إطار هذه الخطة، اختتم وزير الخارجية الصيني وانغ يي، مطلع يونيو (حزيران) المنقضي، جولة استغرقت 10 أيام زار خلالها سبع دول جُزرية في جنوب هذه المنطقة، بجانب تيمور الشرقية. ومن جهة ثانية، ساد قلق صفوف صانعي السياسات في الغرب بعد تسريب مسوّدة كشفت عن ممارسة بكين ضغوطاً لمعاونة دول جنوب المحيط الهادئ في جهود بناء قوات الشرطة والحوكمة الرقمية وأنظمة الأمن السيبراني. ومن شأن مثل هذه الخطوات تعزيز بشكل كبير نفوذ بكين في منطقة غدت ميداناً لحرب نفوذ جيوسياسية واستراتيجية بين الصين من جهة والولايات المتحدة وأستراليا من جهة أخرى خلال السنوات الأخيرة. ومعلوم أنه قبل ذلك بقليل، تحديداً في أبريل (نيسان) الماضي، وقعت بكين اتفاقاً أمنياً مع حكومة جزر سليمان (بجنوب غرب المحيط الهادئ قرب أستراليا) من شأنه السماح بنشر قوات من الشرطة الصينية والجيش وغيرهم من الأفراد المسلحين وفقاً لمسودة مسربة للاتفاقية. كذلك يقدّم الاتفاق رصيفاً للسفن الحربية الصينية في الجزر.

من الملاحظ أن الصين كثفت تدريباتها العسكرية وزادت حدة خطابها تجاه تايوان منذ غزو روسيا لأوكرانيا، ما زاد المخاوف العالمية من أن سلطات بكين قد تشعر بالجرأة لغزو الجزيرة، التي تدّعي السيطرة التاريخية عليها. ويرى خبراء أن جزر المحيط الهادئ تتسم بأهمية محورية لاستراتيجية الصين الدبلوماسية لضم تايوان، ذلك أنه يمكن استخدام قاعدة بحرية صينية المتفق عليها في جزر سليمان لاعتراض التعزيزات العسكرية لتايوان.

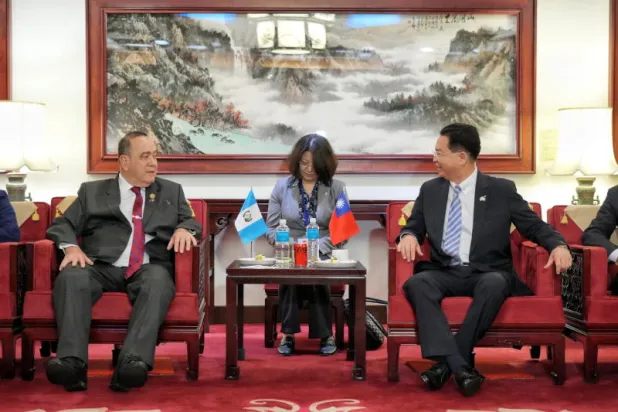

في الواقع، على مدار سنوات، حوّلت العديد من دول جزر المحيط الهادئ (بالذات جنوب غربه) دفة تحالفاتها الدبلوماسية إلى الصين، بدلاً من تايوان. ونجحت بكين في إقناع العديد من دول المحيط الهادئ بقطع علاقاتها مع حكومة تايبيه (الحاكمة في تايوان). واستهدفت بكين على وجه الخصوص جزر سليمان وكيريباتي (كيريباس) وساموا وفيجي وتونغا وفانواتو وبابوا غينيا الجديدة وجزر كوك ونيوي وميكرونيزيا، واستبعدت بشكل واضح جزر مارشال وناورو وبالاو وتوفالو، وجميعها تعترف بتايوان كدولة مستقلة. ولكن عام 2019، بدلت جزر سليمان وكيريباتي، اتجاه علاقاتهما الدبلوماسية إلى الصين، بدلاً من تايوان.

تُعرف هذه السياسة على نطاق واسع باسم «التحوّل»، وتعد واحدة من المؤشرات الرئيسة الأولى لتوسع النفوذ الصيني في المنطقة التي لطالما كانت حليفة للولايات المتحدة وأستراليا. وفي هذا الشأن، أعرب آر. راجغوبالان، أستاذ السياسة الدولية في جامعة جواهر لال نهرو بالعاصمة الهندية دلهي، عن اعتقاده بأن «النفوذ الصيني المتزايد في المحيط الهادئ يبدل ميزان القوى ويضع تايوان وحلفاءها في موقف صعب. إنه سيعطي السفن الصينية موطئ قدم استراتيجي في المحيط الهادئ، ومعه تبدو كل من أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة محاصرة بشكل خاص، لأن الاتفاق المُبرَم مع جزر سليمان قد يسمح للصين بإنشاء قاعدة عسكرية على بُعد 2000 كيلومتر فقط من ساحل أستراليا الشرقي، ذلك أن الاتفاقية تتيح للصين «زيارات للسفن وتنفيذ التجديد اللوجستي والتوقف والانتقال في جزر سليمان. مع تذكّر أنه على بُعد نحو 3200 كيلومتر شمال جزر سليمان تقع جزر غوام، معقل القوة الأميركية في حوض المحيط الهادئ».

في ضوء ما حدث، أرسلت واشنطن «القلقة» كورت كامبل، منسّقها في منطقتي المحيطين الهندي والهادئ، إلى جزر سليمان لإثارة موضوع الاتفاق المُبرم مع بكين، بالإضافة إلى خطط لإعادة فتح السفارة الأميركية هناك. أما الصين، فأثارت التساؤلات حول دوافع الزيارة، مشيرة إلى أن السفارة الأميركية كانت مغلقة طوال 29 سنة، إلا أن واشنطن أبدت اهتماماً «مفاجئاً».

- نظرة تاريخية

تعد تايوان حقل ألغام جيوسياسياً، مع عزم الصين على إعادة ما تعتبرها منطقة منشقة إلى الوطن الأم. وتاريخياً، كانت جزيرة تايوان (أو فورموزا – وعاصمتها تايبيه) مقاطعة صينية لمدة 10 سنوات فقط، قبل التنازل عنها لليابان كمستعمرة عام 1895، ثم تسليمها لاحقاً إلى جمهورية الصين الوطنية بنهاية الحرب العالمية الثانية. غير تايوان انفصلت مجدداً عن البرّ الصيني عام 1949 عندما نقل رئيس الصين الوطنية (يومذاك) تشيانغ كاي شيك، حكومته إلى الجزيرة بعدما انتصر الشيوعيون بقيادة ماو تسي تونغ في الصراع على السلطة بالصين. ومنذ ذلك الحين أسست تايبيه صلات قوية مع الولايات المتحدة واليابان وحلفاء آخرين، وسعت إلى تعزيز قدرة قواتها المسلحة على مقاومة أي غزو صيني محتمل.

وفي حين، أقام الجانبان علاقات اقتصادية قوية فيما بينهما، تعثرت جهود المصالحة السياسية خلال السنوات الأخيرة، مع تشديد تايوان على هويتها الخاصة، وتأكيد سلطات بكين مطالبها بأن تقبل سلطات الجزيرة شروطها لإعادة توحيد الكيانين. إذ تؤكد بكين أن تايوان مجرّد جزء من أراضيها، وبالتالي، لا يحق لها العمل بشكل مستقل كدولة أو أن يكون لها تمثيل على المسرح العالمي.

ثم أنه، منذ تولت الرئيسة التايوانية تساي إنغ ون منصبها عام 2016، رفضت بكين إجراء أي اتصال مع حكومتها. وتعمد الصين حالياً إلى إرسال طائرات عسكرية داخل نطاق الدفاع الجوي التايواني بشكل منتظم. والملاحظ أن بكين تبنت لغة تهديدية بشكل متزايد، محذرة من أن تساي وحزبها التقدمي الديمقراطي الحاكم وآخرين «سيدفعون ثمناً باهظاً» لرفضهم المطالب الصينية، وأن تايوان ستتعرض لهجوم إذا ما أعلنت استقلالها رسمياً. وفي المقابل، أعلنت تساي أن تايوان ليست بحاجة إلى إصدار مثل هذا الإعلان، لأنها بالفعل مستقلة بحكم الأمر الواقع، ورفضت تلبية مطلب الصين الأساسي بالاعتراف بتايوان كجزء من الأمة الصينية.

- هل تُغزى تايوان؟

أثار الغزو الروسي لأوكرانيا المخاوف من غزو صيني وشيك لتايوان. وهذا ما حذّر منه قادة عسكريون أميركيون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وتبعاً لما يراه لسوشانت سينغ، أحد كبار الزملاء في «مركز أبحاث السياسة» في الهند، أكد تسجيل صوتي مُسرّب حديثاً وصورة جرى التقاطها سراً بواسطة أحد المنفيين نشرهما «لود ميديا»، أن الصين تعد لغزو تايوان. وتشير مزاعم إلى أن التسجيل عبارة عن مناقشة استراتيجية رفيعة المستوى بين بعض كبار الضباط والمسؤولين في البلاد حول خطط الغزو التي تشمل 140.000 جندي. وفي التسجيل المزعوم للاجتماع، ناقش المسؤولون المدنيون وكبار الضباط خططاً للتعبئة. وثمة أقاويل حول أنه من بين الحاضرين الجنرال زو، قائد منطقة غوانغدونغ العسكرية.

أيضاً، ناقش الاجتماع ما يوصف بالانتقال «الطبيعي إلى الحرب» واستخدام قوة هائلة لمواجهة تايوان. وأنه سيكون هناك أيضاً 953 سفينة من مختلف الأنواع، و1653 قطعة من المعدّات التي تعمل من دون قائد بشري. وتتضمّن الموارد الأخرى المتاحة 20 مطاراً ورصيفاً، ومساحات إصلاح وبناء السفن، و14 مركزاً للنقل في حالات الطوارئ. وذكر المشاركون في الاجتماع أن مستودعات الحبوب والمستشفيات ومحطات الدم ومستودعات النفط ومحطات الوقود يجب أن تكون على أساس الحرب. وقال أحد المتحدثين: «لن نتردد في بدء حرب وسحق استقلال تايوان ومخططات أعدائنا الأقوياء، والدفاع بحزم عن السيادة الوطنية وسلامة أراضينا».

وفي الوقت ذاته، كشفت صور من الأقمار الصناعية في صحراء تاكلاماكان في إقليم شينجيانغ (سنكيانغ)، بغرب الصين، أن الجيش الصيني يستخدم طائرة بوينغ «إي ـ 767»، مزودة بنظام الإنذار والتحكم المحمولة جواً (أواكس) التي تديرها قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية كهدف وهمي. وتبدو محاطة بعدد من الطائرات المقاتلة الصينية الأصغر. وجدير بالذكر أن صحراء تاكلاماكان الصينية أرض اختبار صواريخ جيش التحرير الشعبي الصيني، ويجري استغلالها في اختبار دقة مختلف الصواريخ الجديدة وتطويرها.

- الخلاف الصيني الأميركي

في الآونة الأخيرة، يبدو أن التوترات تفاقمت بين الولايات المتحدة والصين. وفي تطور لافت، قدم عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي أخيراً «مشروع قانون لتعزيز الدعم لتايوان لعام 2022» بشكل كبير، مع تقديم مليارات الدولارات في شكل مساعدات أمنية وإدخال تغييرات على القانون تدعم العلاقات غير الرسمية لواشنطن مع الجزيرة. ويهدد «القانون» لعام 2022 بفرض عقوبات شديدة على الصين عند شنها أي عدوان على تايوان، كما يخصص مبلغ 4.5 مليار دولار في شكل تمويل عسكري أجنبي على مدى السنوات الأربع المقبلة، بالإضافة إلى تصنيف تايوان «حليفاً رئيساً من خارج الناتو»، وفقاً للنص المقترح.

وذكر تقرير لوكالة «رويترز» نقلاً عن راعيي «مشروع القانون»، وهما السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وزميله الجمهوري ليندسي غراهام، أن «مشروع القانون» سيكون بمثابة إعادة هيكلة شاملة للسياسة الأميركية تجاه الجزيرة منذ تمرير «قانون العلاقات مع تايوان لعام 1979». وفي بيان له، قال مينينديز: «بينما تواصل بكين سعيها لإكراه تايوان وعزلها، يجب ألا يكون هناك شك أو غموض بشأن عمق وقوة عزمنا على الوقوف مع شعب تايوان وديمقراطيته». وأردف أن «مشروع القانون» يبعث «رسالة واضحة مفادها أنه لا ينبغي للصين أن ترتكب الأخطاء التي ارتكبتها روسيا في غزوها لأوكرانيا».

من ناحيتها، تعمد بكين إلى اختبار دفاعات تايوان، وكذلك خطوط واشنطن الحمراء. وفي هذا الإطار، اخترق عدد قياسي من الطائرات الحربية الصينية، بما في ذلك مقاتلات «جيه ـ 16» و12 قاذفة «إتش ـ 6» ذات القدرات النووية، تكراراً منطقة الدفاع الجوي التايوانية. وأقدمت الصين في مايو (أيار) على ثاني أكبر توغل في منطقة الدفاع الجوي التايوانية هذا العام، مع إعلان تايبيه عن دخول 30 طائرة إلى المنطقة، بما في ذلك أكثر من 20 مقاتلة.

في هذه الأثناء، بينما أثار الرئيس الأميركي جو بايدن دهشة وغضب الصين الشهر الماضي بقوله إن بلاده ستتدخل عسكرياً إذا تعرّضت تايوان لهجوم، اتهم وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بكين بـ«التهديد بتغيير الوضع الراهن في تايوان من خلال زيادة مطردة في النشاطات العسكرية الاستفزازية والمزعزعة للاستقرار» بالقرب من الجزيرة. وفي المقابل، هاجم وزير الدفاع الصيني وي فنغهي واشنطن واتهمها بـ«مواصلة اللعب بورقة تايوان ضد الصين». وأضاف وي أن «تايوان هي تايوان الصينية، واستخدام تايوان لاحتواء الصين لن يفلح أبداً... وإذا تجرأ أي شخص على فصل تايوان عن الصين، لن يتردد الجيش الصيني بالتأكيد في بدء حرب مهما كان الثمن».

- علاقات تايوان الأميركية

ما يستحق الإشارة أن 15 دولة فقط تحتفظ بعلاقات دبلوماسية رسمية مع تايبيه، وليس هناك أي حكومة تقيم علاقات رسمية مع كل من تايبيه وبكين. كذلك، تفتقر تايبيه إلى مقعد في الأمم المتحدة، إذ جرى إبعادها عن عدد من المؤسسات والشراكات الدولية، بناءً على طلب من بكين.

وكانت «حكومة» تايوان قد شغلت مقعد الصين في الأمم المتحدة حتى أكتوبر (تشرين الأول) 1971 قبل التصويت على «طردها» لصالح بكين. ولكن منذ ذلك الحين، سعت تايبيه بانتظام إلى زيادة مشاركتها في المنظمة الدولية والمؤسسات التابعة لها. وعلى الرغم من الافتقار إلى علاقات رسمية بينهما، حافظت واشنطن منذ فترة طويلة على علاقات جيدة مع تايبيه، وهي تتصدّر تاريخياً مزوّدي تايوان بالأسلحة. وأيضاً تنتهج واشنطن سياسة «الغموض الاستراتيجي» إزاء مدى ما يمكنها فعله للدفاع عن تايوان في مواجهة الغزو الصيني.

التوترات بين واشنطن وبكين كانت قد تزايدت منذ أن تبنّى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سياسة حازمة لتعزيز العلاقات مع تايوان. واستمر ذلك في عهد الرئيس الحالي بايدن، مع إرسال واشنطن أسلحة ووحدات تدريب عسكرية خاصة ووفوداً من المسؤولين السابقين لدعم الرئيسة تساي إنغ وين، التي تعتبرها بكين مؤيدة للاستقلال على نحو خطير.

ثم، تصاعدت حدة التوتر لأعلى مستوياتها بعد غزو روسيا لأوكرانيا. وأرسلت واشنطن المدمّرة «يو إس إس رالف جونسون» في مسار عبر مضيق تايوان. وأعقب ذلك، إيفاد وفد من المسؤولين العسكريين السابقين في زيارة استغرقت يومين إلى تايبيه. ولاحقاً، وافقت واشنطن على بيع حزمة أسلحة بقيمة 95 مليون دولار إلى تايوان، ثاني صفقة من نوعها خلال سنة، تهدف إلى تحسين مستوى أنظمة الدفاع الجوي فيها. وهنا يعلّق المحلل الأمني المهندس هارش في. بانت قائلاً إن «تايوان تُعد اختباراً مهماً لكل من الولايات المتحدة والصين، وهو اختبار يتعلق بمصداقية واشنطن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في أعقاب الانسحاب العسكري من أفغانستان. ويتعلق الأمر كذلك بطموح الصين القديم لإعادة التوحيد الوطني ومشروع شي جين بينغ لإعادة روح الشباب على المستوى الوطني. وفيما يخص تايبيه، يتعلق الأمر بالحفاظ على قيمها الديمقراطية وأسلوب حياتها». ويضيف: «تشكّل هذه التيارات المتقاطعة للتاريخ والاتجاهات الاستراتيجية المعاصرة... الإجراءات والإجراءات المضادة للفاعلين الرئيسيين في هذه الدراما التي تتكشف فصولها يوماً بعد آخر. ويمكن أن تأتي تداعيات هذا الوضع على درجة كبيرة من الخطورة، ليس فقط على المنطقة، وإنما كذلك على النظام العالمي الآخذ في التشكّل».

- غزو تايوان... وتداعياته على اقتصاد العالم

> من شأن أي هجوم عسكري صيني ضد تايوان ترك تأثير أكبر من تأثير حرب أوكرانيا... على تدفقات التجارة العالمية من الصناعات الرئيسة، خصوصاً رقائق أشباه الموصلات والبرمجيات التي من الممكن أن يحدث نقص شديد بها.

بداية، تايوان تُعَد المنتج الرائد على مستوى العالم لرقائق أشباه الموصلات، وقد يكون لأي غزو تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل من نقص في الرقائق. والمؤكد أن ثمة عواقب وخيمة لأي هجوم صيني ضد تايوان يفوق بكثير العواقب الإنسانية فحسب. ويذكر أن هذه الرقائق توجد في معظم الأجهزة الإلكترونية، بدءاً من الهواتف الذكية وصولاً إلى المركبات وأنظمة الأسلحة، كما أن شركات في تايوان مسؤولة عن أكثر من 60 في المائة من الإيرادات المرتبطة بصناعة أشباه الموصلات عام 2020، وتمثل ما يقرب من 90 في المائة من إنتاج الرقائق الصغيرة والمتقدمة.

وتبعاً لتحليل صادر عن مكتب القوات الجوية الأميركية للتحليل التجاري والاقتصادي، فإنه إذا ما غزت الصين تايوان، فإنها ستسيطر بذلك على ما يقرب من 80 في المائة من إنتاج أشباه الموصلات عالمياً (مع الأخذ في الاعتبار قدراتها المحلية الخاصة). ومن شأن هذا الأمر بدوره أن يضع شركات رائدة بمجال التكنولوجيا، مثل «مايكروسوفت» و«أبل»، جنباً إلى جنب مع مقاولي الدفاع العسكري، تحت رحمة بكين.

وفي هذا السياق، حث الرئيس الأميركي جو بايدن الكونغرس على تمرير تشريع من شأنه زيادة إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة. ولكن حتى في حال تحقق أهداف هذا التشريع، فإن الوصول لمستوى الخبرة التايوانية سيبقى أمراً بعيد المنال، وفقاً لما خلصت إليه دراسة أجراها مركز الأمن الأميركي الجديد. بل، كشف التقرير أن الولايات المتحدة تعتمد اليوم على الرقائق الدقيقة الصينية أكثر مما كانت تعتمد على نفط الشرق الأوسط في العقود الماضية.

- «كواد» و«أوكوس» والتحالفات الأخرى

> عزّزت واشنطن، في الآونة الأخيرة، التحالفات غير الرسمية التي قد تُفعّل في حال إقدام الصين على غزو تايوان. وفي هذا السياق، أعادت إدارة بايدن تنشيط التكتل الذي يجمع بين الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند، المعروف باسم «التكتل الرباعي» (كواد)، بهدف مواجهة نفوذ الصين وردع أي صراع محتمل في المنطقة.

وفي العام الماضي، أطلقت الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا شراكة «أوكوس» الأمنية، التي تركز بشكل أساسي على توفير غواصات تعمل بالطاقة النووية لأستراليا، ويرى محللون عسكريون أنها محاولة للاستفادة من الضعف النسبي للصين في مجال القتال تحت سطح البحر. وأيضاً، تشكل اليابان، التي تستضيف أكبر حضور عسكري أميركي خارج الولايات المتحدة، العمود الفقري لجهود واشنطن لعرض القوة في المحيط الهادئ. ومن المحتمل أن تكون اليابان من الدول المشاركة في أي دفاع محتمل عن تايوان في المستقبل. ومعلوم أنه في حال حصول الصين على موطئ قدم عسكري لها في الدول الجزرية بالمنطقة، ستحتاج الولايات المتحدة إلى مراقبة جنوب المحيط الهادئ عن كثب، ما قد يقوض الردع ضد بكين في بحر الصين الجنوبي والمياه بالقرب من تايوان واليابان.

وبالفعل، حذّر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في أثناء زيارته الأخيرة لسنغافورة، من أن «أوكرانيا اليوم قد تكون شرق آسيا غداً». وفي هجوم مبطّن على الصين، قال إن العدوان الروسي غيّر التصوّرات الأمنية لدى العديد من الدول حول العالم، خصوصاً في شرق آسيا.