وصف الكاتب الكولومبي، غابرييل غارسيا ماركيز، جائزة نوبل في الآداب بأنها «حدث يسبب الأرق للكتاب الكبار، وأن نتائجها لا تتعلق بالقيمة الفكرية أو الأدبية، بقدر ما تتعلق بإرادة المحكمين غير القابلة للفهم»، في الوقت نفسه صرّح في حوارات صحافية بأن الجائزة أتاحت له التفرغ أخيراً للكتابة.

أكثر من 120 شخصاً حصلوا على الجائزة المرموقة دولياً، منذ تأسيسها عام 1901 حتى هذا العام، غيّرت الجائزة في نمط حياة وطريقة تفكير، وربما مسار إبداع بعض من حصلوا عليها، بعضهم ظل في دائرة النجومية والأضواء، والبعض الآخر انزوى، وربما انتحر.

ويرى الشاعر المصري، أحمد الشهاوي، أن «الشهرة لها ثمن»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «جائزة نوبل باعتبارها أكبر جائزة أدبية عالمية لا شك أنها أثّرت إيجابياً على حائزيها، لكنها أثّرت بالسلب أيضاً على البعض وجعلتهم دائماً تحت الأضواء بعيداً عن الإبداع». وتابع: «هناك نماذج حية من مختلف اللغات والثقافات، أثّرت الجائزة على مصائرهم، فهناك مبدعون ازداد ألقهم بعد أن حصلوا على الجائزة، وكتبوا أعمالاً جديدة مدهشة، وزادت من تأثيرهم الأدبي والثقافي، مثل الإنجليزي الآيرلندي ويليام بتلر ييتس، وكذلك النرويجي جون فوسي الذي فاز بالجائزة عام 2023، وقال في خطابه إن الكتابة يمكن أن تُنقذ الأرواح».

إلى جانب هذه النماذج، هناك في المقابل ما يطلق عليه الشهاوي «لعنة نوبل» التي تصيب الفائز بفقدان الإلهام والتوقف عن الكتابة، مشيراً إلى «السويدي هاري مارتنسون، الذي حاز الجائزة عام 1974 مناصفة مع إيفيند جونسون، وتلقى الكثير من الانتقادات، خصوصاً لأنه عضو في الأكاديمية السويدية نفسها التي تمنح الجائزة، وتأثر نفسياً من حدة الانتقادات والاتهامات بغياب الموضوعية، وانتحر عام 1978، ومارتنسون نفسه صرّح بأن الجائزة دمّرت كاتباً بداخله، وأنه وجد صعوبة في مواصلة الكتابة بعد تسلّمها».

ومن النماذج الانطوائية الشهيرة هناك صامويل بيكيت، فبعد جائزة نوبل في الآداب التي نالها سنة 1969، وكان معروفاً بخجله وانطوائيته، أعرب عن قلقه من أن الجائزة قد تعيق عمله، أو أن الناس سيطلبون منه تبريراً أو مظهراً معيناً لا ينسجم مع فنّه.

ويلفت الشهاوي إلى أن «الكتّاب المنطوين الذين لا يحبّون الأضواء، غالباً ما يعانون. إن الضغوط، والمقارنات، والتوقعات والجمهور والنقاد كلها عوامل تُثقل كاهلهم، كما يعاني الكاتب من مسألة القدرة على امتلاك استقلال فني بعد الجائزة». ويضيف: «أذكر أن نجيب محفوظ قد قالها صراحة: (أنا أعمل موظفاً الآن عند جائزة نوبل)».

مؤكداً أن «اللعنة تظهر عند رفع سقف التوقعات التي لا يمكن تلبيتها بسهولة، وربما هذه التوقعات وأسباب أخرى دفعت عدداً كبيراً من الذين نالوا نوبل في الآداب للإقدام على الانتحار، خصوصاً في اليابان والولايات المتحدة الأميركية».

وكانت اللجنة المعنية باختيار الفائز بنوبل للآداب أعلنت، الخميس، اسم الكاتب الهنغاري، لازلو كاراسناهوركاي، صاحب عدة روايات، من بينها «تانغو الخراب» و«كآبة المقاومة» اللتان تُرجمتا للعربية، بالإضافة إلى نحو 10 كتب أخرى، اتسم خلالها بالطابع السوداوي والعبثي في الكتابة.

ووصف أستاذ الدراسات العربية بجامعة يورك الكندية، الدكتور وليد الخشاب، «تأثير جائزة نوبل على من يحصلون عليها من الأدباء بأنه موضوع شائك»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «جرت العادة بأن تكون الجائزة غالباً تكريماً للأديب بعد أن قدّم منجزه، أو أهم ما في منجزه، لكن ما يثير الانتباه أن كثيراً ممن حصلوا على نوبل في الآداب لم نسمع عنهم تقريباً بعد الجائزة، مثلاً بوب ديلون حصل عليها عام 2016، ولم نسمع عنه قبلها ولا بعدها، لأنه فنان منزوٍ منعزل يرفض الأضواء».

ويتابع الخشاب: «ربما كانت نوبل في بعض الأحيان مصدر نحس للكاتب، أذكر ألبير كامو الذي حصل على نوبل عام 1957 ثم مات بعدها بسنوات قليلة في حادث سيارة عبثي، وربما نقول الشيء نفسه عن نجيب محفوظ الذي حصل على الجائزة عام 1988 وبعدها بسنوات قليلة تعرض لمحاولة اغتيال كادت تودي بحياته».

«من المثير أن هناك من رفضوا الجائزة مثل جان بول سارتر، الذي احتج ورفضها لأنها مُنحت لغريمه ألبير كامو قبله، ورغم ذلك ظل توهج وعطاء جان بول سارتر، ولم ينطفئ»، وفق الخشاب.

وتمنح جائزة نوبل للآداب للفائزة مكافأة مالية تقدر بنحو 1.1 مليون دولار أميركي، كما تفتح أمامه فرصاً عديدة للترجمة والانتشار حول العالم. ومن أشهر من حصلوا عليها جورج برنارد شو، وأناتول فرانس، وويليام فوكنر، وأكتوفيو باث، وخوسيه ساراماغو، وول سونيكا، وفيسوافا شمبوريسكا.

وترى الشاعرة الجزائرية الباحثة في النقد والتراث، الدكتورة حنين عمر، أن «الشهرة كالنار، مبهرة وتضيء، ولكنها قد تدفئ بعضهم، وقد تحرق آخرين». وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «أهمية النجاح ليست في مكاسبنا من العالم، إنما بما يمنحنا من سلام نفسي، حتى لا يصبح وحشاً يلتهم أرواحنا. وفي هذا الصدد لا يمكننا الحديث عن نوبل دون الحديث عن المسألة النفسية التي جعلت ألفرد نوبل يؤسسها عام 1900، أي أن منطلقها دافع نفسي أصلاً، ولكونها حالياً تقدم في فئاتها أرفع جائزة أدبية حالياً، فإن الحصول عليها بقدر ما هو حلم كبير، بقدر ما هو أمر خطير قد يتحول إلى كابوس».

وتابعت: «من كانت حلماً جميلاً لهم، فيمكننا أن نذكر أول من حصل عليها عام 1901، وهو الشاعر الفرنسي الكبير سولي برودوم، الذي استثمر أموالها في إنشاء جائزة أخرى للشعر، وحوّلها إلى دافع للإبداع. وأما من أثّرت عليهم وانتحروا بعدها، فيمكن أن نذكر الروائي الأميركي إرنست همنغواي، الذي نالها عام 1954 وانتحر عام 1961، وأيضاً الكاتب السويدي هاري مارتينسون، الذي نالها عام 1974 وانتحر عام 1978، والكاتب الياباني ياسوناري كواباتا الذي نالها عام 1968، وانتحر عام 1972».

لكن هل يمكننا أن نسائل نوبل بسبب حوادث الانتحار المتكررة للفائزين في تاريخها، وفي كل فئاتها؟ ربما لا يمكن ذلك ببساطة، إن رجعنا إلى تحليل علم النفس، وعرفنا أن النجاح والشهرة لهما أثر بالغ في التحولات النفسية لأي إنسان، وفق الشاعرة الجزائرية.

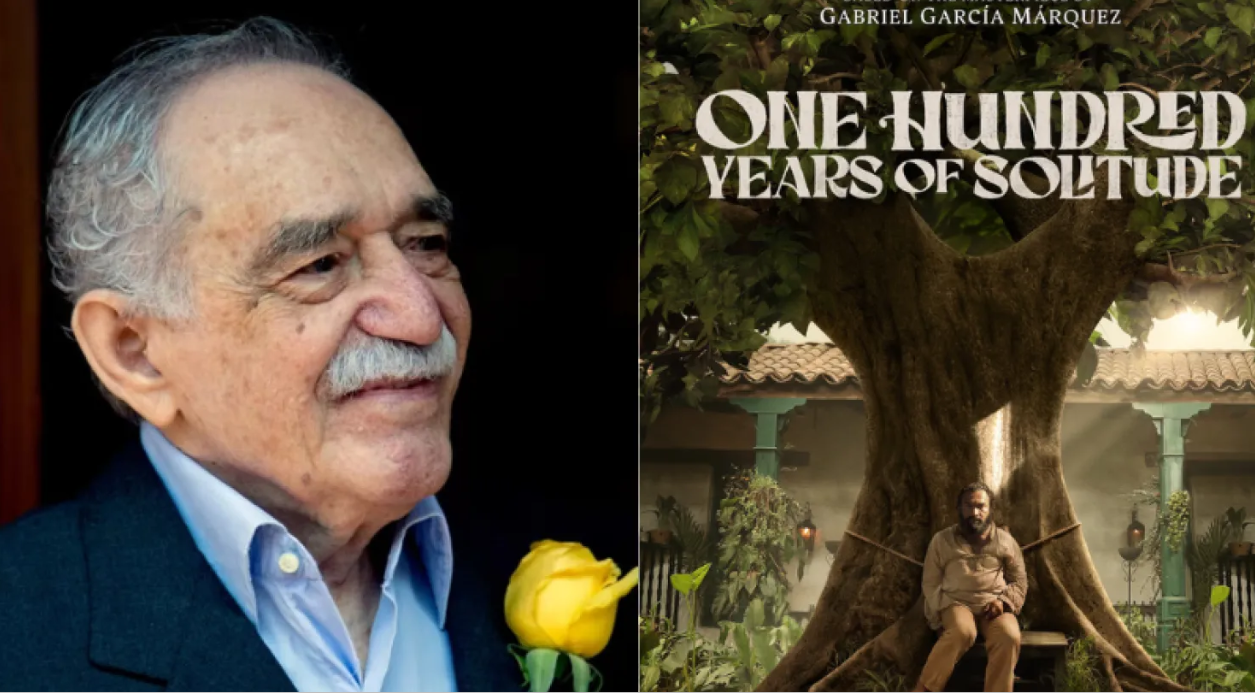

ويرى الناقد الأدبي المصري، الدكتور رضا عطية إسكندر، صاحب كتاب «العائش في السرد» عن نجيب محفوظ، أن «الجائزة منحت كثيراً من الكتّاب فرصة للتألق والظهور بشكل كبير، مثل ماركيز، الذي حاز على نوبل عام 1982، وانتشر بعدها بشكل كبير، لخصوصية تجربته في الواقعية السحرية، وكذلك نجيب محفوظ الذي قدّم تجربة ثرية تحمل رؤية نقدية وتأملية وفلسفية في العالم، واستمر تألقه بعد فوزه، وكذلك أورهان باموق وبيتر هندكه». ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «لكن للأسف كما منحت نوبل قبلة الحياة والتألق للبعض، أدّت إلى انزواء البعض الآخر، خصوصاً في السنوات العشر الأخيرة، فلم يحققوا انتشاراً كبيراً».

ولفت إسكندر إلى أن «الجائزة أصبحت محل تساؤل واستغراب من الأسماء التي تحصل على الجائزة، ولا يقدمون بعدها جديداً، بل يتم اكتشاف أن منجزهم الأدبي أو الإبداعي لا يستحق الجائزة». وحول المصائر المأساوية التي يتعرض لها حائزو نوبل، قال إسكندر: «أشهر حالات الانتحار كانت للكاتب الفذّ إرنست همنغواي، وعموماً العزلة والانتحار أمران واردان وشائعان بين طبقات الكتّاب الفنانين لحساسيتهم المفرطة تجاه العالم».