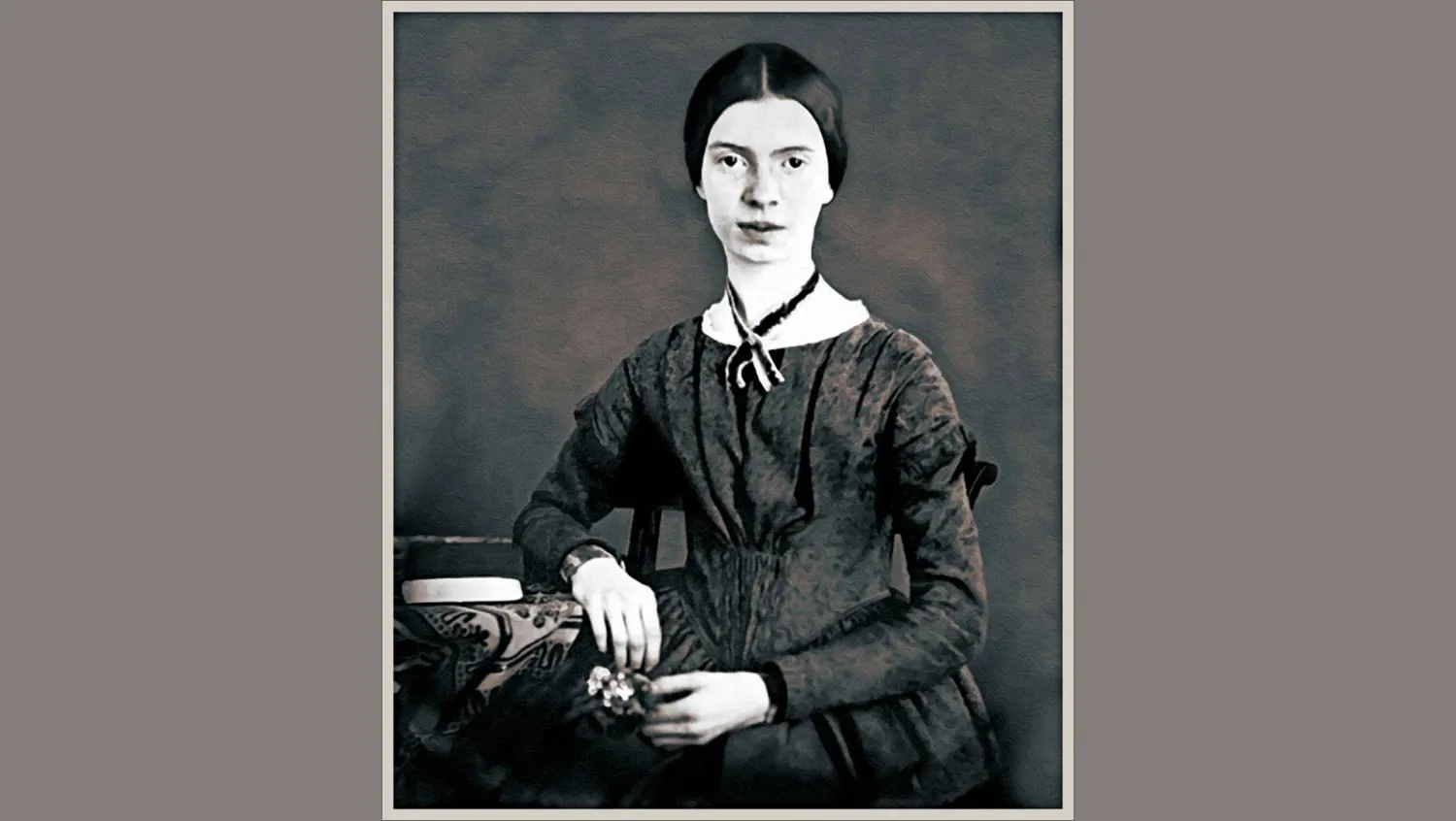

عن دار «العربي» بالقاهرة، صدرت رواية «بيوت من ورق» للكاتبة الكندية دومينيك فورتييه، التي تتناول سيرة واحدة من أشهر الشاعرات على المستوى العالمي، وهي الشاعرة الأميركية إميلي ديكنسون «1830– 1886». يغوص العمل الذي ترجمته نهى مصطفى في باطن تلك الشخصية المثيرة للتأمل، ليلمس أشد مشاعرها حميمية وخصوصية، ونعرف لماذا اختارت حياة العزلة والوحدة عن العالم المحيط بها، وكيف ضاق عالمها أكثر، عاماً تلو الآخر، حتى أصبح كالحبل الذي يلتف حول نفسه، حتى يصبح بيتها الحقيقي مع الوقت هو عالمها المصنوع من الورق الذي تركته. هي رواية عن المشاعر الصاخبة التي لا يمكن التعبير عنها إلا بالصمت والشعر.

عاشت إميلي ديكنسون في الحقيقة حياة غريبة مدهشة؛ حيث تركت المدرسة وهي مراهقة، على الرغم من ثراء الأسرة، وقررت أن تعتزل العالم داخل غرفة في منزل العائلة الضخم بولاية ماساتشوستس، وتفرغت لكتابة الشعر والرسائل على نحو سرِّي، دون أن تخبر أحداً، ولم تُنشر أعمالها إلا بعد وفاتها، حين اكتشفتها بالصدفة شقيقتها.

ودومينيك فورتييه كاتبة ومترجمة تعيش بمدينة مونتريال، صدر لها كثير من الأعمال الروائية، مثل: «حول الاستخدام السليم للنجوم»، و«في خطر البحر»، وفازت روايتها «بيوت من ورق» بجائزة «رينودو» الأدبية التي تعد من أهم الجوائز الفرنسية. واختارت المؤلفة أن تصدِّر روايتها بمقولة لإميلي ديكنسون تقول فيها: «يتطلب الأمر زهرة برسيم ونحلة واحدة لتتكون البراري، زهرة برسيم ونحلة وأحلام يقظة، وستكفي أحلام اليقظة وحدها إذا كان النحل قليلاً».

ومن أجواء الرواية نقرأ:

«في ذلك الوقت، كنا نبحث عن منزل يطل على البحر، وليس بعيداً جداً عن المدينة، ليكون منزلنا الجديد. رفضنا على الفور منطقة (كيب كود) لأنها باهظة الثمن، مزدحمة بالناس، يغزوها السياح في الصيف، ويذهب إليها سكان بوسطن في عطلات نهايات الأسبوع الطويلة. لعدة سنوات كنا نقضي الصيف في منطقة (كيب إليزابيث) بولاية (مين) في منزل على أرض شاسعة، تضم حقولاً وغابات ومقبرتين صغيرتين وبِركة وتلالاً ومباني من القرن التاسع عشر، تحول أغلبها إلى أنقاض وإسطبلات للخيول الأصلية ومهبط للطائرات؛ حيث يوجد عدد من طائرات (سيسناس) الملونة، وبستان، ومزرعة صغيرة؛ حيث تربى أبقار (غالاوي) المخططة، ولا أعرف ماذا أيضاً.

يقع كل هذا على عشرات الكيلومترات المربعة بحجم محمية طبيعية، وهذا بالضبط ما كان عليه الأمر؛ لأننا من نوافذ المنزل الذي استأجرناه كنا نرى دائماً الغزلان وعائلات الديوك الرومية، أو الطيور البرية والأرانب والنسور، وحتى في بعض الأحيان عند منعطف الطريق كنا نرى حيوان النيص، في حجم كلب لابرادور. بالقرب من هذا المنزل يوجد شاطئ مهجور، رماله شديدة البياض وناعمة كالدقيق، وصلنا إليه عبر طريق متعرجة تعبر المستنقعات وغابات الصنوبر والتلال الرملية، مثل ممالك القصص الخيالية الصغيرة.

هذا ما رأيته في ذهني عندما غادرنا هذا الصباح نحو ما يعرف في بوسطن باسم (نورث شور) بعد أن قررنا التوجه شمالاً على طول الساحل، حتى نجد شاطئاً يرحب بنا. كان النهار رمادياً وبارداً بالنسبة لفصل الربيع. ما زالت الأشجار دون أوراق، تقريباً كنا في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني). قدنا سيارتنا لثلاثين دقيقة لمغادرة المدينة عبر الطريق 1؛ حيث يمتد شريط من المتاجر الكبيرة والمطاعم الشهيرة ومحطات الوقود ومواقف السيارات لمسافة كيلومترات. من بعيد، تذكرنا السيارات الواقفة تلمع أسفل الشمس وبدت من بعيد كحشرات.

واصلنا السير شمالاً، في نهاية المطاف ظهر في الطريق بعض المنتجعات السياحية في تتابع لا نهاية له. أستخدم مصطلح (المنتجعات) بدلاً من كلمة المدن؛ لأبدو أنني أستخدم كلمات طنانة أو لإثارة الإعجاب، ولكن ربما لأن المصطلح الذي اخترته يصف أجواء هذه الأماكن المطلة على البحر. على الجانب الآخر من الطريق السريعة كانت المباني السكنية تشبه المكعبات، المنازل تقف جنباً إلى جنب، ربما تم بناؤها في الخمسينات من القرن الماضي، دون أي اعتبار للهندسة المعمارية أو التخطيط العمراني. كان الأمر كما لو أن شخصاً ما قرر أن يبني مدينة دون روح، وبعشوائية بالقرب من الأمواج».