من موقع تيماء الأثري في الجزء الشمالي الغربي من جزيرة العرب؛ بين المدينة المنورة وتبوك، خرج مجسّم خزفي على شكل تميمة مصرية الطابع، يمثّل إيزيس؛ المعبودة الأم في وادي النيل. ومن موقع قرية الفاو، على الحافة الشمالية الغربية من الربع الخالي، في المنطقة التي يتداخل فيها وادي الدواسر مع جبال طويق، خرج تمثال خزفي يوناني الطابع يمثل هذه المعبودة التي دخلت عالم البحر الأبيض المتوسط الأوسع في القرن الرابع قبل الميلاد واحتلّت مكانة رئيسية في معبده حتى القرن الرابع للميلاد.

كشفت أعمال التنقيب التي جرت في تيماء خلال عام 2007 عن مجموعة من اللقى؛ منها هذه التميمة الخزفية التي تتبنّى نموذجاً انتشر انتشاراً واسعاً في سائر أنحاء وادي النيل، يمثّل سيّدة في وضعية المواجهة، تنتصب بثبات، معتمرة تاجاً ضخماً يبدو حجمه أكبر من حجم وجهها. امّحت سمات هذه التميمة؛ غير أن معالم قالبها بقيت جلية، رغم ضياع القسم الأسفل الخاص بالساقين. البنية مصرية بامتياز، وتتجلّى في ثبات الكتلة، وبنيتها التشريحية. تنتصب القامة في مهابة ووقار، وتتدلى الذراعان بشكل مستقيم، وتبدوان ملتصقتين بجانبي الصدر العاري.

ظهرت إيزيس في نهاية عصر المملكة المصرية القديمة، في القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد، حيث ارتبط اسمها بالعالم الجنائزي. في الألفية الأولى قبل الميلاد، تجاوزت هذا العالم، وشاعت عبادتها بشكل واسع في سائر أنحاء وادي النيل، حيث شكّلت مع زوجها أوزوريس وابنها حورس ثالوثاً مقدّساً ساد في ظلّ المملكة الحديثة. حضرت هذه المعبودة أولاً في هيئة سيدة تعتمر تاجاً يشبه العرش، ثم ورثت السمات التي تمتّعت بها قديماً حتحور؛ «سيدة السماء والخصوبة والجمال»، وبات تاجها على شكل قرص شمسي يحضر بين «قرني بقرة»، وحظيت بقوى خارقة جعلت منها حامية المملكة، وحاكمة السماوات والأرض، وسيّدة القدر. حافظت إيزيس على هذه السيادة في ظل البطالمة الذين حكموا مصر وبنوا الإسكندرية وجعلوا من هذه المدينة عاصمة لدولتهم، وشكلت في تلك الحقبة ثالوثاً جديداً مع سيرابيس الذي جمع بين أوزوريس و«الثور المقدس» المعروف باسم «آبيس»، و«حربوقراط»، وإرث حورس الذي عُرف بـ«سيّد الصمت والأسرار».

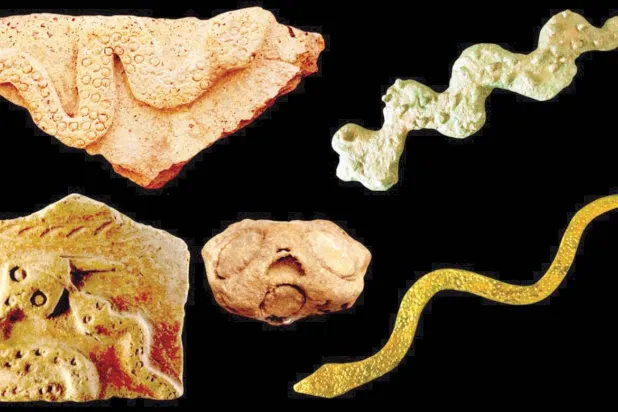

على الرغم من ضياع ملامحها، فإن «إيزيس تيماء» تبدو مصرية بامتياز، وتُضاف إلى مجموعة من اللقى المصرية التي عُثر عليها في مواقع عدة من الأراضي العربية السعودية؛ ومنها على سبيل المثال مجموعة من التمائم الصغيرة أشار إليها جمال الدين صالح سراج علي في تقرير خاص «عن نتائج حفرية الخريبة الجنوبية بالحِجْر»، نُشر في العدد الـ13 من حولية «أطلال» سنة 1990. تضم هذه المجموعة مجسّماً لامرأة برأس لبؤة، يمثل المعبودة سخمت؛ «سيدة الحرب والمعارك»، ومجسّماً لطفل يرفع سبابته إلى فمه يمثل حربوقراط، ومجسماً على هيئة أفعى الكوبرا يمثل «واجيت»؛ معبودة دلتا مصر. مثل «إيزيس تيماء»، تتبع هذه التمائم النماذج المتعارف عليها، وتعكس الروابط الفنية التي جمعت بين الجزيرة العربية ومصر في العصر الهلنستي.

دخلت إيزيس عالم البحر الأبيض المتوسط بأقاليمه المتعددة في نهاية القرن الرابع قبل الميلاد، ونافست نظيراتها اليونانيات على مدى 8 قرون من الزمن، وتعدّدت أسماؤها خلال تلك الحقبة الطويلة، فعُرفت بلقب «إيزيس ميريونيما»؛ أي «المعبودة ذات العشرة آلاف اسم»، وهي المعبودة التي امتدحها لوقيوس أبوليوس في القرن الثاني للميلاد بإجلال قلّ نظيره في كتاب «التحولات»؛ فهي: «مليكة بني الإنسان الوحيدة»، وهي السيدة «التي يسيطر مدّها وجزرها على كل جسم مهما كان؛ في الجو والبر وأعماق البحر»، وهي «مليكة السماء المباركة» التي تُعرف بأسماء كل المعبودات، وهي التي تُكرَّم «بطقوس كثيرة مختلفة»، وهي التي تستجيب للدعاء، وتقول: «أنا الطبيعة. أنا الأم الكونية... سيدة العناصر كلها، ابنة الزمان الأولى، مليكة الأموات، ملكة الخالدين كذلك، ورغم أني أُعبَد بمظاهر كثيرة وأُعرَف بأسماء لا تحصى، ويُتقرّب إليّ بكل شكل من الشعائر المختلفة، فإن الكرة الأرضية عن آخرها تبجلني».

تعدّدت صور إيزيس في العالم المتوسّطي كما تعدّدت أسماؤها، فحضرت في قوالب مختلفة عُرف كلّ منها باسم خاص. في كتابه الصادر عام 1982 تحت عنوان «قرية الفاو... صورة للحضارة العربية قبل الإسلام»، نشر عبد الرحمن الطيب الأنصاري صورة لقطعة من الخزف المزجج بلون فيروزي عُثر عليها في منطقة سكنية، «تمثل وجه شخص طويل يرتدي غطاء على الرأس». في الواقع، يمثل هذا المجسّم رأساً أنثوياً يغلب عليه الطابع اليوناني الكلاسيكي، يعتمر تاجاً بيضاوياً ضخماً يفوق حجمه حجم وجه صاحبته. اتضح لاحقاً أن هذا الوجه يعود إلى تمثال عُثر عليه من غير رأس، وتمّ جمع الرأس بالبدن، فاكتمل التمثال المطليّ بالأزرق والأخضر، وبلغ طوله 25 سنتيمتراً، وقطره 8 سنتيمترات.

دخل هذا التمثال متحف قسم الآثار الخاص بجامعة الملك سعود بالرياض، وعُرض عالمياً في معرض انطلق من متحف «اللوفر» في باريس في صيف 2010. يجمع هذا المجسّم بين «إيزيس» و«تيكه»؛ «سيدة الحظ السعيد والنجاح والازدهار ووفرة الغلال» التي تحمل «قرن الوفرة» المليء بثمار الأرض. ظهر هذا «القرن» في القرن الخامس قبل الميلاد حيث ارتبط بـ«سيد العالم السفلي» الذي عُرف باسم «هاديس»؛ أي «مانح الثروة»، تعبيراً عما يحمله باطن الأرض من كنوز تشكّل جزءاً من مملكته. وارتبط في مرحلة لاحقة بسيدة الازدهار «تيكه» التي تعدّدت صورها ورموزها، حيث بات لكل مدينة مزهرة «تيكه» خاصة.

تتبنّى «إيزيس الفاو» نموذجاً شاع في العالم المتوسّطي، كما في العدد الهائل من الشواهد الأثرية التي تظهر فيها هذه المعبودة وهي تحمل «قرن الوفرة». تحضر «الأم الكونية» في ثوب طويل يلفّ جسدها وينسدل عند قدميها، مع عقد من حبات لؤلئية يلتف حول عنقها. يتميز هذا التمثال بطابع خاص يتجلّى في ضخامة حجم الرأس قياساً إلى حجم الجسم، ممّا يهب هذه القطعة اليونانية حلّة شرقية تماثل الحلل التي غالباً ما تبرز في النتاج الهلنستي الشرقي.