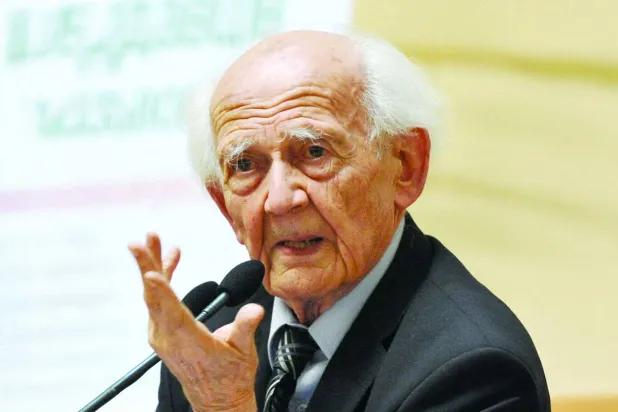

لمع اسم جوزيف صموئيل ناي جونيور، أحد أبرز المفكرين والممارسين الأميركيين في مجال العلاقات الدولية الذي غادر عالمنا هذا الأسبوع عن عمر يناهز 88 عاماً، بعدما صاغ نظريّة «القوّة الناعمة» التي شكّلت أفكار أجيال من صانعي القرار وعلماء السياسة في الولايات المتحدة والعالم، ومنحته مكانة متميزة لا تكاد تدانى في منطقة التقاطع بين النظريّة والممارسة في الدبلوماسية وإدارة العلاقات الدّولية.

لكنّ الأقدار لم تكن رؤوفة بالعميد السابق لكلية كيندي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد، الذي خدم في إدارتين رئاسيتين أميركيتين ديمقراطيتين (كارتر وكلينتون)، إذ فقد خلال أيامه الأخيرة شريكة حياته ماري هاردينغ في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وشهد بأم عينه انقلاباً سافراً على أفكاره ونظرياته التي هيمنت طويلاً على فلسفة عمل الدبلوماسية الأميركية، وذلك فور انتقال مفاتيح البيت الأبيض إلى الرئيس دونالد ترمب الذي يقود تياراً سياسيّاً في النخبة الأميركيّة يتبنى أفكاراً مناهضة لكل نظريات ناي، ويوظّف بدلاً منها منهجيّة «القوة العارية». وقد علت المرارة صوته وهو يصرّ في مقابلاته الأخيرة على أن الرئيس ترمب لا يدرك مفهوم «القوّة الناعمة»، وأنّه خلال أشهر قليلة من توليه السلطة بدد معظم مصادرها وفكك أدواتها، وكتب عنه في مقال نشر مؤخراً في صحيفة «فاينانشيال تايمز» اللندنيّة: «أعطته خلفيته في العقارات بنيويورك وجهة نظر مبتورة عن السلطة التي تقتصر على الإكراه والصفقات، وستواجه القوة الناعمة الأميركية لذلك وقتاً عصيباً خلال السنوات الأربع المقبلة».

صاغ ناي مفهوم «القوة الناعمة» في كتابه الشهير «ملزمون بالقيادة: الطبيعة المتغيرة للقوة الأميركية - 1990» ليصف قدرة الأمة في الحصول على ما تريد من خلال وسائل غير قسرية، عبر الجاذبيّة والإغواء بدلاً من الإكراه السافر القوة. وبحسبه - دائماً - فإن هذه القوّة ليست بالضرورة أهم مصادر التأثير في السياسة الخارجية، ولكن إهمالها خطأ استراتيجي وتحليلي، ويقول: «فكر مثلاً في الحرب الباردة: كان الردع النووي الأميركي والقوات الأميركية في أوروبا أمراً بالغ الأهمية. ولكن عندما سقط جدار برلين (1989)، فإنه لم يهوِ تحت وابل من قذائف المدفعية. لقد سقط تحت المطارق والجرافات التي استخدمها أشخاص غيّرت عقولهم (صوت أميركا) و(هيئة الإذاعة البريطانية)».

وفي مذكراته «حياة في القرن الأميركي - 2024»، قال إن الولايات المتحدة فقدت قوّتها النّاعمة خلال حرب فيتنام، لكنّها وخلال عقد واحد استعادت جاذبيتها بجهود سلسلة من الزعماء الأميركيين، بدءاً من إصلاحات جيرالد فورد، وانتهاءً بتفاؤل رونالد ريغان، مروراً بسياسات تعزيز التنمية الدّولية وحقوق الإنسان في عهد جيمي كارتر. وتتأتى هذه «القوة الناعمة» لبلد ما في المقام الأول من ثلاثة مصادر: ثقافة جذابة، وقيم سياسيّة ذات صدى مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى سياساتها التعاونية الطابع في العلاقات الدّوليّة، لكن العديد من موارد القوة الناعمة تنشأ أيضاً في أجواء المجتمع المدني، حيث أمكن لأفلام هوليوود التي تعرض تنوعاً ثرياً في حياة الأميركيّين وحريات شخصيّة وافرة أن تلمّع صورة الولايات المتحدة، وكذلك المشاريع الخيريّة للمؤسسات الأميركية في الخارج، وحرية البحث في الجامعات الثريّة المرموقة، وسمعة الشركات الكبرى، والكنائس، وحتى الحركات الاحتجاجية - التي قد تعزز أو تتعارض مع أهداف السياسة الخارجية الرسمية لكنّها تضيف قوة ناعمة للبلد عموماً.

لاحقاً روج ناي لمصطلح «القوة الذكية»، وهو نهج متوازن يجمع بين القوة العسكرية الصارمة وجاذبية التأثير الناعم، استخدمته هيلاري كلينتون 13 مرّة في عام 2009، خلال جلسات الاستماع لتعيينها مرشحةً لمنصب وزير الخارجية وذلك أثناء وصفها للمنهجية التي ستتبعها لمواجهة الإرهاب الإسلامي المتطرف في العالم. كما أن كثيرين يعدونه أوّل من نظّر للنيوليبراليّة في كتابه «مع روبرت كوهان»: «القوة والاعتماد المتبادل: السياسة العالمية في مرحلة انتقالية - 1977»، حيث اعتبر أن الدول قد تغدو متشابكة اقتصادياً بحيث لا تعد القوة العسكرية العامل الأكثر أهمية في العلاقات بينها.

ويمكن المجادلة اليوم بأنّ هذه المفاهيم الثلاثة شكلت إلى وقت قريب كيفية إدارة الحكومات الأميركيّة لسياستها الخارجية في عصر أصبحت فيه وسائل الإعلام، والصيت الدّولي، والتحالفات العالمية، أكثر أهمية من أي وقت مضى.

ولد ناي عام 1937، ونشأ في بلدة زراعية صغيرة بنيوجيرسي وحصل على شهادته الجامعية الأولى من جامعة برينستون المرموقة، ثم كان باحثاً في جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة قبل أن يتخرّج بدرجة الدكتوراه من جامعة هارفارد في عام 1964، وانضم حينها إلى هيئة التدريس فيها، وكان أحد المؤسسين لكلية كيندي للإدارة الحكومية - وهي أشبه بمصنع للقادة وصانعي السياسات في النظام الأميركيّ. وقد عينه الرئيس جيمي كارتر مسؤولاً في إدارته عن جهود الحد من الانتشار النووي، وهو موضوع استمر في العمل عليه كرئيس لمركز «بيلفر للأبحاث» بجامعة هارفارد من عام 1989 إلى عام 1993، وعاد تالياً إلى الحكومة في عهد الرئيس بيل كلينتون، الذي عينه رئيساً لمجلس الاستخبارات الوطني ومساعداً لوزير الدفاع، مكلفاً بتطوير استراتيجية للعلاقات الأمنية الأميركية مع العالم بأسره وبخاصة آسيا، حيث كان من أبرز المدافعين عن تحالف أميركي ياباني في مواجهة نمو القوة الصينية في المنطقة. كما اعتبر مرشحاً محتملاً لمنصب مستشار الأمن القومي حال فاز جون كيري بالبيت الأبيض في انتخابات عام 2004، وفكّر الرئيس السابق باراك أوباما في تعيينه سفيراً. ولا شك أن انتقاله المتكرر بين العمل الأكاديمي والممارسة العملية أفاد عمله في المكانين، فاتسمت أبحاثه بواقعية قلّما تتوفر للباحثين الأكاديميين، فيما سمح له العمل الحكومي بوضع أفكاره النظريّة موضع التطبيق.

تشمل مساهماته الأكاديمية 14 كتاباً، من أشهرها: «القوة الناعمة: وسائل النجاح في السياسة العالمية - 2004»، و«مستقبل السلطة - 2011»، و«هل انتهى القرن الأميركي؟ - 2015»، ومئات المقالات التي أصبحت قراءة الكثير منها مطلوبة في الجامعات والدوائر الدبلوماسية على حد سواء، وقد سعى زعماء ورؤساء الوزراء والمنظمات الدولية إلى الحصول على رؤيته السياسية ومشورته في كيفيّة بناء «القوة الناعمة» لدولهم، وقال عنه أنتوني بلينكن وزير الخارجية في عهد الرئيس جو بايدن: «قلة قليلة ساهمت بنفس القدر في رأس مالنا الفكري، وفهمنا للعالم، ومكانة أميركا فيه كما فعل البروفيسور ناي». واعتبرت وفاته ووفاة زميله ريتشارد أرميتاج الشهر الماضي ضربة قاصمة للنخبة الأميركيّة على خلفية التوترات المتزايدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ مع النقص المتفاقم في الخبراء الأميركيين بالثقافة الآسيوية، ما قد يكون له تداعيات سلبية على المدى الطويل.