عُرضت مؤخراً على مسرح أكسفورد البريطاني مسرحية «حياة غاليليو» للكاتب الألماني برتولت بريشت، وهي من ترجمة الكاتب المسرحي ديفيد هار وإخراج كولن ماكني. وقام بدور البطولة، الممثل القدير ريتشارد ريدشو دور غاليليو (1564 - 1642)، العالم الأعزل الذي أشهر سلاح المعرفة في وجه الكنيسة الكاثوليكية.

وكان بريشت قد كتب «حياة غاليليو» في العام 1943 مستلهماً حياة وأفكار عالم الرياضيات الشهير الذي عاش في القرن السابع عشر. ولكنها تبدو وكأنها كُتبت بالأمس القريب، إذ أن أبرز مضامينها الدلالية تتراوح بين التشديد على أهمية العلم والبرهنة على حكمة التاريخ، وهما اتجاهان نحن في أمَس الحاجة إليهما في عصر «ما بعد الحقيقة»، حسب تعبير الكاتب الصربي ستيف تيسش.

تؤكد مسرحية غاليليو على أن نجاح سياسات الطغاة في خداع الجماهير كان نتيجة لتداعي المعايير المعرفية القويمة التي أفضى إليها عصر النهضة وما تلاه من عقود تُقدِّس العلم. حتى عندما يكذب القائد كذباً فاحشاً، قد يظن الضمير الجمعي لملايين العامة أنه يفضح خداع وسائل الإعلام! وبينما يعتبر اليمين المتطرف تك السياسيات منصة لحركة قومية لا تعْدم التمرد. ويظن ماكني أن الطين يزداد بلة بتفتت النيوليبرالية الغربية التي احتكرت الحقيقة المطلقة زمناً، وكذا سعي العامة إلى المعلومات من مصادر تتخذ التحامل شعاراً ومذهباً.

وفي سياق متصل بمنظومة الجدل الجديدة تلك بكل ما تنطوي عليه من تدليس، يتوصل العرض إلى أن فكرة «المعمل» أو «الفلك» أو «الرياضيات» باتت خارجة عن السياق. فمكون الأكسجين والنيتروجين لا ينتجان بالضرورة أكسيد النيتروجين في العرف السائد، وإنما ما يروج له المروجون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو ما يفلح «الشبِّيح» الإنترنتي في أن يقنع - أو يرهب - به الآخرين.

وإذ يظهر علينا رئيس ينتمي إلى العالم الغربي لينكر - عن جهل أو مكر، وفي العام 2018 - حقيقة الاحتباس الحراري وخطورته على الكرة الأرضية، يرتبط هذا العصر العاري من الحقيقة بالمؤسسات السياسية والثقافية ضمن تصاعد أسهم الشعبوية وارتداد الغرب إلى العنصرية في عصر قد نصفه أيضاً «بعصر ما بعد التعددية».

وتوحي المسرحية بوجود علاقة تكافلية بين المعلومة الزائفة والمد العنصري. فاليمين المتطرف هو الجهة السياسية الأكثر استفادة من تغييب الوعي مما يعيدنا إلى قول جاليليو إن السياسيين «طالما كذبوا علينا، ولكن إلى أي مدى بمقدورنا تصديقهم حين تتناقض خطاباتهم مع العلم ذاته؟» وهكذا تتابع مشاهد المسرحية متكئة على تساؤل بسيط مفاده: هل قد يصل بنا الحال أن يقنعنا أحدهم أن الأرض كفت عن الدوران حول الشمس؟

كما يتطرق غاليليو إلى واجبه في إماطة اللثام عن المحظور و«تخفيف عبء الوجود الإنساني» حسب وصفه، معتقداً أنها معركة ينقصها التكافؤ بين المعرفة العلمية وبنى اجتماعية وأيديولوجية تدعي الاستحقاق الأخلاقي في عالم انقلب ضيقاً معتماً كالكفن في اتكاله على عزلة المختلف وإنكاره للواقع الساطع كالشمس.

ولكن لغة المسرحية المحايدة القاطعة تشارف كوناً فسيحاً لا يصم الموضوعية بالنسبية. ومن وحي تفتيت ثنائيات الشك واليقين، والغيب والواقع، يجْمع النص، بعد أربعمائة عام من صرخة غاليليو، بين هذا الرنين السرمدي والواقع المعاصر. إذ يبصر العرض حاضر المشاهدين في بلورة سحرية، سارداً قصة رائد يبرهن لتلميذه أندريا على اكتشاف كوبرنيكوس بأن الأرض تدور حول الشمس باستخدام مقعد ومصباح وتفاحة!

ولكن الكهنة يرفضون التطلع إلى تلسكوبه ورؤية أقمار المشترى بأنفسهم، فالمنشغلون بالغيبيات لا يتهاونون مع تدنيس المقدسات. وكرجل «مهرطق» بلور نظريات لا تحاكي الواقع المعاش، يستدعيه الفاتيكان فيصطدم فكرياً «بالراهب الصغير» الرجعي المتوجس من أي خلخلة لقبضة الدين على الحياة الاجتماعية.

تجيء النهاية مخيبة للآمال حين يخضع العلم للضغط الديني، ويجاري جاليليو التلفيق ليذهب كل خطابه عن التقدم العلمي أدراج الرياح. أكانت تضحية من جانبه أم أنه خذل ما كرس له حياته من تفكير عقلاني؟ المؤسف أن الخطاب السياسي المعاصر يتشكل في مثل ذلك المناخ من خلال المصالح المتبادلة، وتتجلى مظاهره في تخريب كل جدل منطقي أو حوار مدروس.

وهكذا تنطلق هذه المسرحية الكلاسيكية من بيئتنا المعاصرة ببصيرة رؤيوية لتقترح لمحات متقاطعة مع مجريات عصرنا عندما يهن عزم إنسانية تناصر العقلانية في وجه الخوف. ولا يهم حقاً كم دمدم غاليليو بحقائق لا تقبل الجدل، حقائق «سوف يتردد صداها صرخة كونية تشي بالرعب».

تنتهي المسرحية بمنح غاليليو لأندريا نسخة من كتابه ليهربها عبر الحدود، ناقلاً لنا خبرة تحيلنا إلى عبثية الواقع على الصعيدين الفكري والعلمي: «لو كررتَ الكذبة بقوة أكبر ولمدة أطول، سوف يصدقها الناكرون». واليوم، تتوارى فكرة العلم في مقابل البروباغاندا وقدرة كل مؤسسة على تلوين الحقيقة، وينعكس الزيف البشري القادر على إنتاج الضلالات باعتباره المرجعية الأولى والأخيرة.

12:13 دقيقه

«حياة غاليليو»... العلاقة بين المعلومة الزائفة والمد العنصري

https://aawsat.com/home/article/1266176/%C2%AB%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A

«حياة غاليليو»... العلاقة بين المعلومة الزائفة والمد العنصري

المخرج البريطاني ماكني يسقط مسرحية بريشت على عصرنا

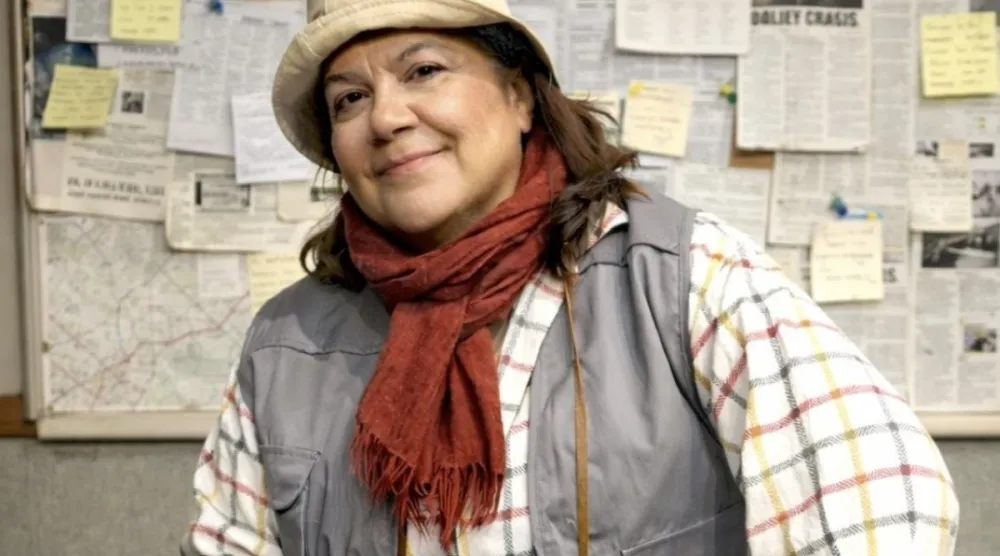

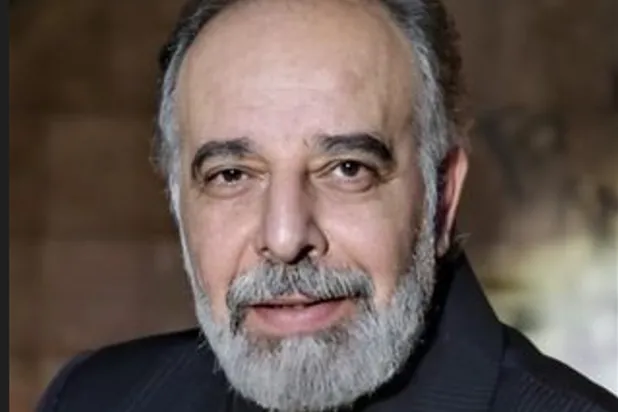

مشهد من المسرحية

- لندن: هالة صلاح الدين

- لندن: هالة صلاح الدين

«حياة غاليليو»... العلاقة بين المعلومة الزائفة والمد العنصري

مشهد من المسرحية

مواضيع

مقالات ذات صلة

لم تشترك بعد

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة