لا أتصوره موقفاً متعمداً ضد المرأة بقدر ما يعبر عن رغبات كامنة في المجتمع تريد أن ترى الرجل هو البطل المطلق في الحياة وعلى الشاشة الكبيرة. بين الحين والآخر يُدفع بنجمة ما لتحتل المقدمة في «الكادر» ويصبح اسمها سابقاً الجميع في «التترات» وعلى «الأفيش»؛ فهي الشخصية المحورية، ثم يأتي الرّد المباشر من الجمهور وهو يشير إلى أن النجمة لا تملك القدرة على الجذب الجماهيري، والدليل العملي هو معدل تراجع الإيرادات.

راجع ببساطة عدد الأفلام التي لعبت بطولتها النساء في الألفية الثالثة، ستجدها قليلة جداً، لا تتجاوز ربما 10 في المائة من نصيب الرجل، وحتى هذا القليل لم يتحقق له مردود في الشباك يسمح بتكرار التجربة، إلا فيما ندر، وربما كانت ياسمين عبد العزيز تقاوم ولها في كل عام تقريباً فيلم، وأيضاً منى ذكي ومنّة شلبي بين الحين والآخر ترفضان الاستسلام لقانون السينما الجائر الذي يضع المرأة في المكانة الثانية بعد البطل، فتسند إليهن بطولة الفيلم، لكن بالطبع لا تقارن إيرادات النجمات الثلاث بما يحققه مثلاً أحمد حلمي، وأحمد السقا، وكريم عبد العزيز، ومحمد رمضان وغيرهم.

الدنيا امرأة ورجل، والسينما أيضاً ينبغي أن تكون امرأة ورجل، إلا أنها على الشاشة الكبيرة ليست كذلك، وإن كان الأمر على الشاشة الصغيرة يقترب من التوازن، فأسماء مثل نيللي كريم، وغادة عبد الرازق، ويسرا، وهند صبري، ومي عز الدين، وزينة، ودنيا سمير غانم وغيرهن، لهن دائماً مسلسلات ويتصدرن المقدمة، فهل معنى ذلك أن المشاهد ليس لديه مانع في رؤية البطلة مجاناً على شاشة التلفزيون بينما يفكر ألف مرة قبل أن يقطع من أجلها تذكرة في شباك التذاكر.

في السينما العالمية ترى البطولة للرجال أكثر من النساء، كما أن الأجور التي يتقاضاها النجوم من الرجال مثل جوني ديب، وبراد بيت، وتوم كروز، وليوناردو دي كابريو، وويل سميث وغيرهم، تفوق أجور ساندرا بولوك، وجوليا روبرتس، ونيكول كيدمان وغيرهن، بينما لو كان المقياس هو الإجادة، ستكتشف أن ميريل ستريب مثلاً حققت الرقم القياسي الأعلى في الترشح للأوسكار على مدار التاريخ الفني لتلك المسابقة، ورصيدها 19 مرة ترشيح فازت بثلاث مرات، كما أنها ترشحت لجائزة «غولدن غلوب» 25 مرة وفازت 8 مرات، هذا يعني أن المرأة كإبداع تحققت أكثر من الرجال، لكن طبعاً حال النساء في السينما العالمية أفضل بكثير من حالهن في السينما العربية، ونستطيع القول إن المقارنة غير واردة أساساً.

من المقولات التي لا أنساها، تلك التي أطلقتها حنان ترك في بداية مشوارها على الشاشة قبل نحو 20 عاماً، حين قالت إن النجوم يريدون أن نظل «وردة في عروة الجاكتة»، أي في دور هامشي، بينما البطل هو الرجل. الحقيقة هي أن جيل حنان ومنى ومنّة وهند وغيرهن، قد تواجدن في ظل سينما أطلقنا عليها وقتها «نجوم الضحك في زمن الروشتة» حين كانت أسماء كمحمد هنيدي، وعلاء ولي الدين، ومحمد سعد، وهاني رمزي وغيرها، تتصدّر بطولة الأفلام الكوميدية في معظمها، وكان الجمهور يقطع التذكرة للنجم الذي يضمن له أكبر عدد من الضحكات، وكان دور المرأة هامشياً، وهو ما حدث أيضاً مع أفلام الأكشن والرومانسية، أقصد جيل السقا وكريم وعز هم الأبطال والدور الهامشي للمرأة.

إلا أنك لو قلّبت في صفحات الماضي، ستكتشف أن تاريخ السينما المصرية يؤكد أنها كانت هي الرائدة ونجمة الشباك الأولى في السينما، ثم يمرّ الزمن لنصل إلى نهايات التسعينات من القرن الماضي، ونكتشف أنها أصبحت الآن تتوارى خلف الرجل وخلف شعار اسمه السينما النظيفة.

السينما المصرية نسائية

السينما المصرية في حقيقتها نسائية بامتياز بداية من فيلم «ليلى» 1927، من بطولة عزيزة أمير إلى «نوارة» الذي لعبت بطولته منة شلبي وأخرجته وكتبته هالة خليل قبل أقل من عام.

المرأة هي مفتاح قراءة السينما، من خلال الصورة الدرامية التي تُرسم لها في الأفلام تتحدد ملامح صورة ذهنية تقفز فوق «الكادر» السينمائي لتستقر في ضمير المجتمع باعتبارها واقعاً يعيش ويتنفس في الشارع.

ربما كانت السينما المصرية الوحيدة في العالم التي نجد فيها أن المرأة أكثر جرأة من الرجل في اقتحام المجهول والريادة لعزيزة أمير، وبهيجة حافظ، وفاطمة رشدي، وأمينة محمد، وآسيا وماري كويني.

في البداية، كان المؤرخون ينسبون لهن إخراج عدد من أفلامهن الأولى بعد ذلك تشككوا في مصداقية هذا النسب، وظهرت أسماء رجال تولوا هذه المسؤولية من الباطن، مثل وداد عرفي، وإستيفان روستي، وأحمد جلال وأحمد بدر خان... وإذا كان البعض ينفي عن عدد من الرائدات المصريات قيامهن بالإخراج فإنه لم يجرؤ أحد أن ينزع عنهن صفة الجرأة والاقتحام للسينما باعتبارها وافداً جديداً لعبت فيه المرأة دور البطولة خلف الكاميرا وأمامها.

المرأة الحلم

وفي إطلالة سريعة على المرأة الحلم في السينما نجد العديد من الأسماء التي شغلت خيال الناس ولا تستطيع أن تفصل العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والسيكولوجية عن هذا الاختيار، لأن الناس تظل في حالة بحث عن ملامح هذه المرأة الحلم ويعيشون معها فترة من الزمن ثم يستبدلونها بعد استيقاظهم بحلم آخر وامرأة أخرى.

كانت ليلى مراد أول من تجسدت فيها أحاسيس الناس، وعلى الرغم من أن هناك أكثر من امرأة سبقت ليلى مراد زمنياً في السينما، إلا أنها فقط هي التي حققت هذا الحلم للناس، عزيزة أمير وفاطمة رشدي وآسيا وبهيجة سبقنها والمطربتان أم كلثوم ونادرة كانتا ورقتين رابحتين في السينما الغنائية قبل ليلى مراد، لكن ليلى هي شكّلت الحلم الأسطوري في السينما خلال 17 عاماً قدمت خلالها 28 فيلماً، ثم اعتزلت عام 1955 ولم تتجاوز الـ37 سنة، لتظل حلماً دائماً لا تصيبه الشيخوخة حتى لو استبدلناه بحلم آخر.

فالصورة التي حققتها كامرأة مدينة لمجتمع ما قبل ثورة 52، أنها الأمل المستحيل الذي يداعب خيال الفقراء بأن ابنة الطبقة الأرستقراطية إنسانة لها مشاعر وأحاسيس، وعلى الرغم من أن أولاد البلد لا يملكون أموالاً ولا أطياناً أو عقارات، فإن لديهم كنوزاً من الشهامة و«الجدعنة»؛ ولهذا فإن ليلى من الممكن أن تترك قصرها المنيف وتتزوج أحد الصعاليك الفقراء وتضرب عرض الحائط بكل هذا الثراء الزائف وتأكلها بـ«دقة»، وتعانق الشهامة والمروءة، تلك كانت «التيمة» الدرامية الشائعة في القسط الأكبر من الأفلام التي لعبت بطولتها ليلي مراد.

فاتن حمامة هي أبرز الوجوه التي ظهرت بعد ليلى مراد، وطبعاً مرحلة الخمسينات كانت هي العصر الذهبي لبداية انطلاقتها التي بدأتها وهي طفلة في مطلع في الأربعينات بفيلم «يوم سعيد» لمحمد كريم أمام محمد عبد الوهاب. فاتن بملامحها وحجم جسدها الضئيل تتعاطف معها وتشعر بأنك مسؤول عنها، وكانت هي حلم الخمسينات والستينات. ومن جيل فاتن حمامة، شادية التي كانت على الشاشة في بداية، الفتاة خفيفة الدم على الرغم من جرأة نظرة العين المقتحمة للرجل، وتعددت أدوار شادية وتنوعت، فهي تؤدي أيضاً دور المرأة الإيجابية صاحبة الموقف في أفلام مثل «اللص والكلاب» و«زقاق المدق» و«ميرامار» و«المرأة المجهولة» و«الطريق» وغيرها.

هند رستم لم تكن تحتاج إلى خط درامي وملامح شخصية تكتب على الورق لكي تجسد دور الأنثى المثال النادر في السينما المصرية، فإذا كانت الرقة فاتن فإن الأنوثة هند رستم.

ماجدة الصباحي الوجه الوطني للسينما بأفلام مثل «الله معنا»: «جميلة بو حريد»: «العمر لحظة»: «مصطفى كامل»: «ثورة اليمن»، أو الوجه الوقور المتدين المتحفظ مثل: «انتصار الإسلام»، و«بلال مؤذن الرسول»، و«هجرة الرسول»، لكن عندما تريد ماجدة القفز فوق هذه الأسوار تجد لديها «المراهقات»، و«الحقيقة العارية»، و«السراب»، و«الرجل الذي فقد ظله»، و«النداهة».

رومانسية مريم فخر الدين في أفلام مثل: «لا أنام»، و«حكاية حب»، و«رد قلبي»، و«بقايا عذراء»، و«رسالة إلى الله».

أمّا لبنى عبد العزيز، فعلى الرغم من مشوارها الفني القصير، فإن خريجة الجامعة الأميركية حملت قدراً من التعبير عن المرأة العصرية منذ نهاية الخمسينات حتى نهاية الستينات، والذروة «أنا حرة». قيمة لبنى أنها لم تكن مثل أغلب من جئن زمنياً بعد فاتن حمامة مجرد تنويعات على فاتن، لكنها حالة حقيقية ومحاولة للتعبير عن مرحلة تغيير جذري في المجتمع، إلا أنها كانت مثل بطل سباحة مائة متر لم يفكر في عبور «المانش»؛ ولهذا لم يمتد بها العمر الفني طويلاً.

سعاد حسني هي التعبير الصادق عن صورة المرأة منذ نهاية الستينات حتى مطلع الثمانينات... تجسدت أحلام الشباب في نموذج «سعاد حسني»، فهي تجمع بين الأنوثة والجمال ممزوجاً بقدرة على الإبداع لا يطاولها أحد.

نادية لطفي كانت تُكمل بوجهها نموذج الجمال الارستقراطي، لكن ابنة البلد في أعماق نادية لطفي أحالت الملامح الارستقراطية إلى جمال شعبي متاح؛ ولهذا تبرع في أدوار مثل «النظارة السوداء»، و«المستحيل»، و«الخائنة»، و«السمان والخريف»، و«قصر الشوق»، وتؤدي دور فتاة الليل في أكثر من فيلم بأستاذية في فن الأداء بلا أي استسهال أو ترخص.

النموذج الأنثوي

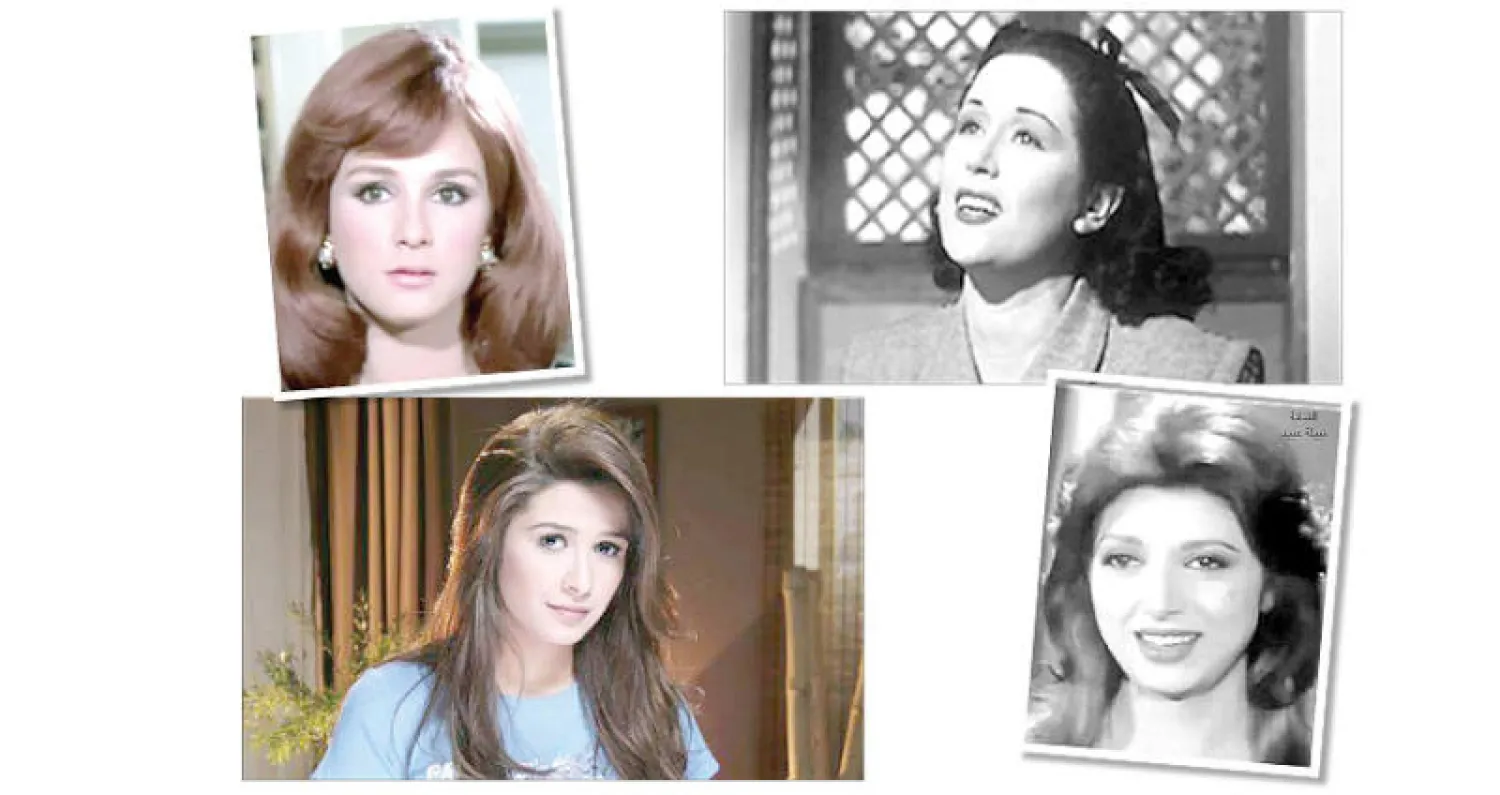

نادية الجندي ونبيلة عبيد نموذجان أنثويان ارتبطا بتغيير في المجتمع من اشتراكية السوق إلى الانفتاح الاقتصادي. كانت القوة التي يملكها رأس المال هي التي تحدّد المواقع. ولهذا؛ فإن بدايات نادية ونبيلة تتشابه زمنياً، نادية منذ نهاية الخمسينات، ونبيلة بداية الستينات. الإغراء بالجسد سمة مشتركة بين نادية ونبيلة، وفي وقت الانسحاب النسائي من السينما وسيادة سينما الرجل، حيث كان الأبطال منذ نهاية الستينات حتى منتصف التسعينات، هم عادل إمام، ومحمود ياسين، ونور الشريف، وحسين فهمي، ومحمود عبد العزيز وأحمد زكي، ولم يصمد سوى نادية الجندي ونبيلة عبيد، وفي حين كانت كل من نجلاء فتحي وميرفت أمين يجسّدان المرح والجمال، فإن نادية الجندي ونبيلة عبيد لديهما الإغراء والأنوثة. وشهدت الألفية الثالثة تراجع كل البطلات عن الصدارة.

وفي مراحل متلاحقة منذ نهاية السبعينات حتى الثمانينات تبدأ يسرا، ثم ليلى علوي وإلهام شاهين، اللواتي لعبن البطولة، ولكن النجاح الجماهيري كنجمات شباك لم يتحقق، وظلّت طبعاً الأرقام مقترنة أكثر بالرجال في تلك المرحلة.

جيل بلا وهج النجومية

وجاء جيل منى زكي للساحة، ولكن بلا وهج النجومية الذي عرفته الشاشة الكبيرة منذ بدايات السينما في مصر والعالم العربي، المحاولات الآن لا تنقطع لعودة المرأة إلى الصدارة على الأفيش لتشكل قوة الجذب، سبق وأن أطلقت على ياسمين عبد العزيز لقب «سبارتاكوسة» السينما المصرية على اعتبار أنّ «سبارتاكوس» هو محرر العبيد في عهد الرومان قبل الميلاد. ووجدت في الأفلام التي لعبت بطولتها ياسمين بداية مشوار التحرر من «الدادة دودي» حتى «أبو شنب»؛ فهي تحمل على كاهلها قدراً لا يُنكر من المسؤولية والرغبة المخلصة في محاولة لتحطيم هذا القيد، ولا تزال المقاومة مستمرة. ويبقى السؤال لماذا يرحب المشاهد برؤية المرأة بطلة على الشاشة الصغيرة ويتابع العمل الفني بشغف، ولكنه فيما يبدو يفكر ألف مرة قبل أن يقطع لها تذكرة الدخول إلى دار العرض؟ هل نعتبرها نظرة تحمل نوعاً من التقليل لمكانتها الفنية، أم أنها تحتاج إلى دراسة نفسية متأنية؟ أتصور الإجابة الثانية هي الصحيحة، والأمر يستحق فعلاً قدراً من التأمل.