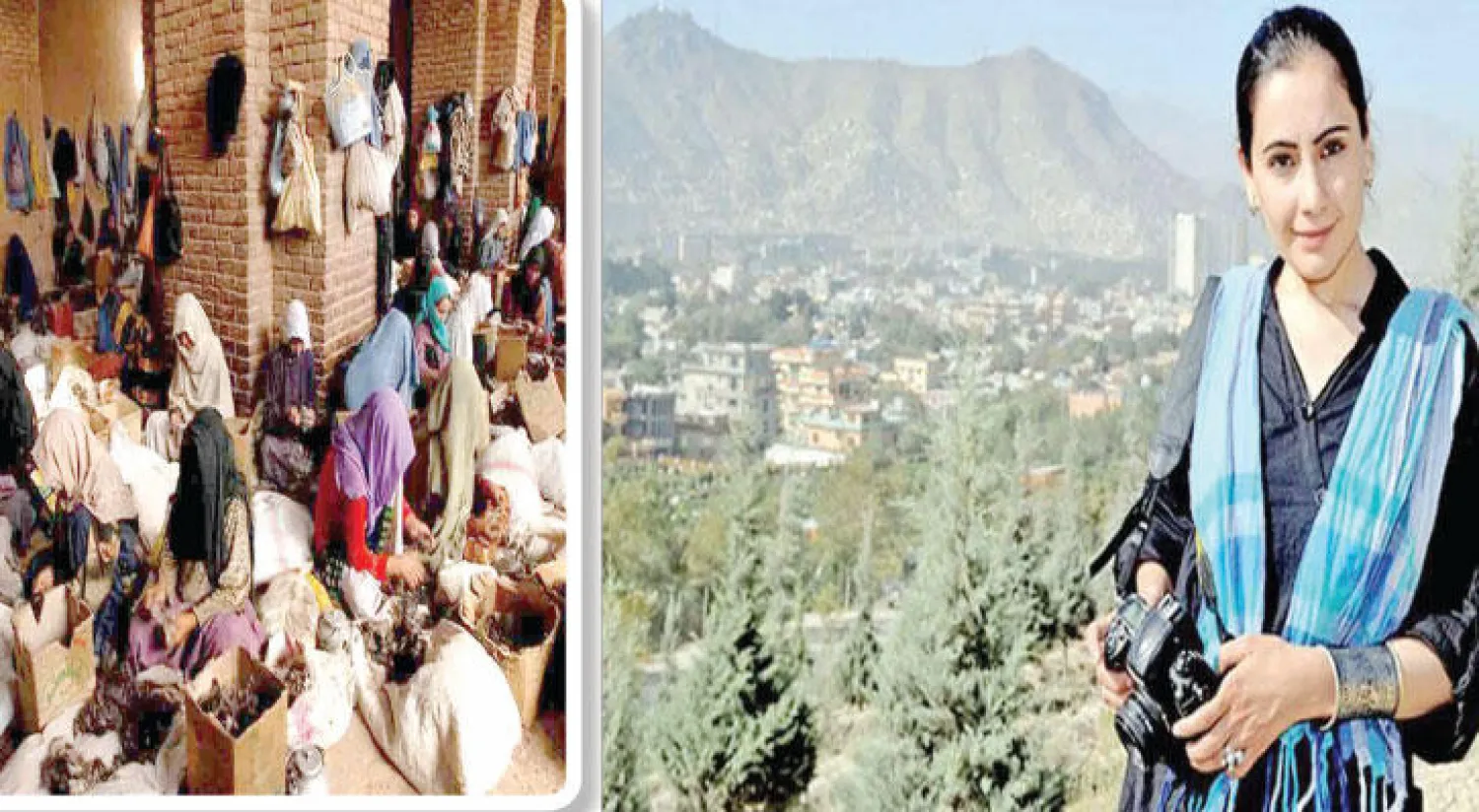

أرخت صورها حياة الأفغانيات المحاصرات على الدوام والمثيرات للاهتمام بشكل كبير.

كانت فرزانة وحيدي (30 عاما)، الحائزة على الجوائز، أول مصورة أفغانية محترفة قضت أكثر من 10 سنوات تحت حكم حركة طالبان، وتعرف ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لنساء أفغانستان لكي تروي قصصهن التي ترويها، على خلاف المعتاد، من خلال عدسة الكاميرا الخاصة بها.

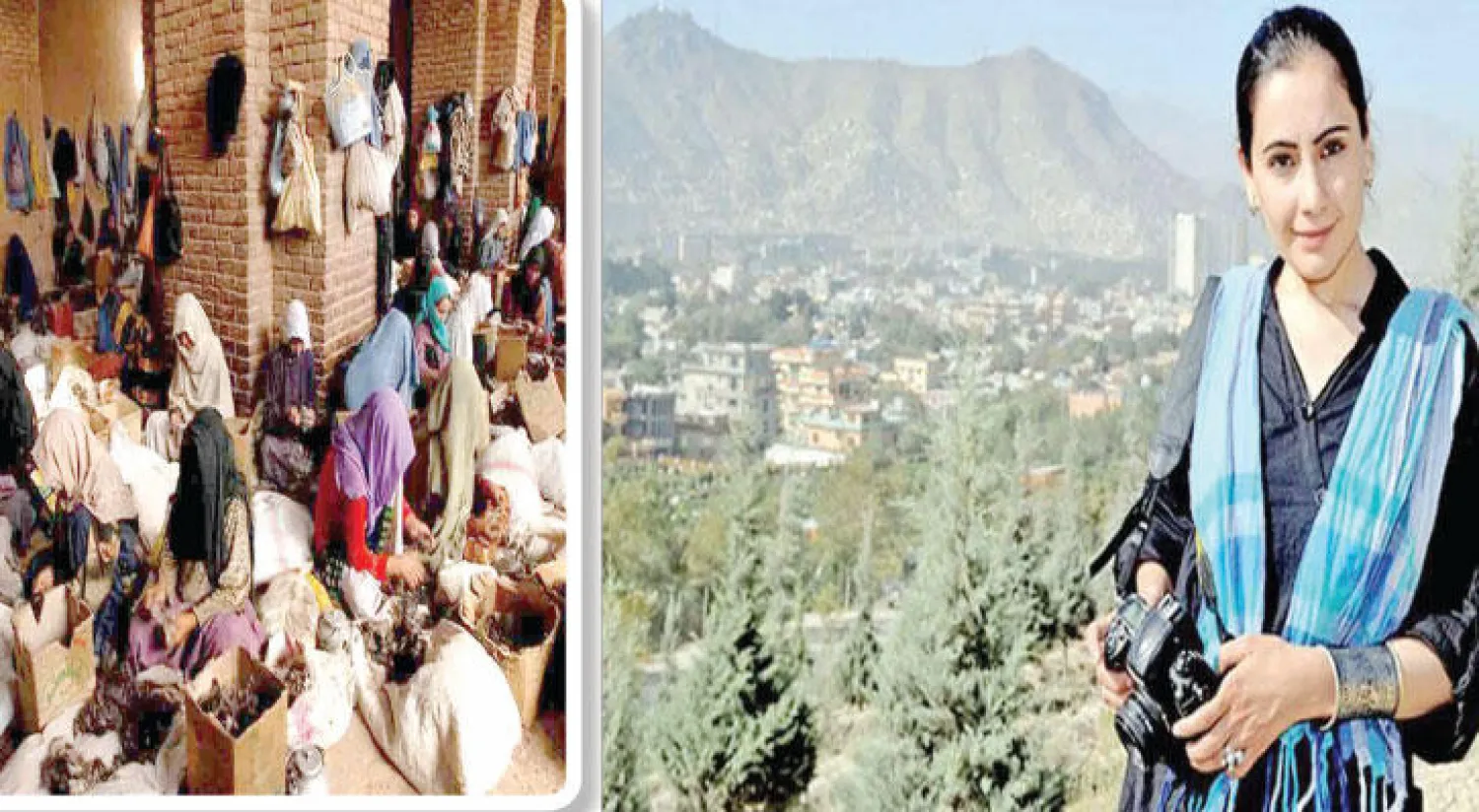

كانت فرزانة في العاصمة الهندية مؤخرا لحضور مهرجان دلهي للصور لكي تعرض أعمالها وتتحدث بشكل مكثف عن مهنتها وحياتها خلال عهد طالبان وعن بلادها في الوقت الراهن.

بعد اعتلاء طالبان للسلطة وحظر تعليم النساء، كانت تتابع دروسها في مدرسة سرية توجد في شقة من الشقق تضم 300 فتاة أخرى. وتقول فرزانة إن والدها كان من أكثر الناس ذوي العقول المتفتحة في العائلة. حيث كان يؤمن بضرورة تعليم بناته.

وتروي فرزانة كيف كانت تقضي وقتها في تلك المدارس السرية التي نالت قدرا كبيرا من الشهرة الآن. وتتذكر السيدة وحيدي فتقول: «وصلت قوات طالبان إلى مدرستنا مرتين أو ثلاثة، وكنا نخبئ كتبنا، ونضع البراقع ونغطي أنفسنا ونتظاهر بأننا نتلقى دروسا دينية، بدلا من تعلم الإنجليزية والرياضيات. ولكن، كنا محظوظات أن أحدا لم يكشف سر مدرستنا لطالبان».

وعندما تمت الإطاحة بحركة طالبان في نهاية المطاف، اندفعت فرزانة والكثيرات من المعاصرات لها للحصول على الكثير من الدورات السريعة التي تساعدهن على مواصلة تعليمهن. كان حب التصوير يسري في عروقها حيث كان والدها من المصورين المحترفين. وكانت تشاهده يسجل كل لحظة من حياة أسرته بواسطة مجموعة واسعة من الكاميرات التي يمتلكها.

ولكن تحت حكم طالبان كان التصوير ممنوعا منعا باتا.

وتشير فرزانة «فقدنا أغلب ألبومات وصور العائلة خلال الحرب الأهلية. ولقد تمكنا من الهروب قبل سقوط أحد الصواريخ على منزلنا ليدمره. وفي وقت لاحق، دخل الناس بيتنا وسرقوا كل الصور منه». ومع ذلك، كما تقول، وفي ظل استمرار حكم طالبان للبلاد، كان والدهم يصطحبهم إلى أكشاك التصوير المخصصة بالأساس لصور تحقيق الشخصية، لكي يصورهم هناك. وتستطرد قائلة: «كان ذلك للذكريات العائلية فحسب. تخيل عدم التقاط أي صور للحياة اليومية بين عامي 1996 و2001. إن كل ذكرياتي عن الطفولة هي عن الحرب، وعن الخوف، والتنقل الدائم بحثا عن الأمن».

ولكن لا توجد ذكريات للطفولة تضاهي تلك الليلة التي سيطرت فيها طالبان على الحكم في البلاد. تقول: «كان عمري 13 عاما حينها، لم يتمكن أحد من النوم في تلك الليلة. كان منزلنا بالقرب من نقطة تفتيش للشرطة. كان علينا الانتقال للأمان في منزل عمنا. كان عددنا نحو 30 فردا في هذه الليلة. وفي وقت لاحق، وأثناء عودتنا إلى منزلنا، كنت أشعر بالطلبة يقفون عند الجوار يرمقوننا بنظرات حادة غريبة. شعرت بقلق شديد. تمنيت لو أنني مصورة في ذلك الوقت. فلقد كنت أعيش في مجتمع كان يهم العالم أن يعرف كيف يبدو من الداخل». كانت فرزانة قد أنجزت أعمالا تصويرية هائلة من خلال الكاميرا قد فتحت الأبواب أمام العالم فيما بعد عهد طالبان لتصور الحياة اليومية للأفغان في البيت والعمل والمدرسة إلى جانب المناسبات الخاصة مثل حفلات الزفاف.

أتيحت لها الفرصة، وهي في السابعة عشرة من عمرها، للتدرب كمصورة محترفة، عندما بدأت إحدى مؤسسات الإغاثة في أفغانستان وتدعى (إينا)، وتعني المرآة باللغة الأفغانية، في برامج تمكين المرأة المحلية، وخصوصا في وسائل الإعلام مثل الكاميرات التي لم تعد محظورة في ذلك الوقت كما كانت من قبل. كانت فرزانة واحدة من 15 طالبة ممن التحقن ببرامج مؤسسة إينا. وكان معهد للتصوير يديره شقيقان فرنسيان من أصول إيرانية وهما المصوران الصحافيان: مانوشير ورضا ديغاتي. وبعد عدة سنوات، ظهرت فرزانة كأول مصورة محترفة من الإناث من المشهد المعقد، وربما الخطير، للتصوير الفوتوغرافي في أفغانستان. ولقد عملت بجدية ثم صارت في نهاية المطاف أول مصورة في أفغانستان تعمل مع وسائل الإعلام الدولية مثل وكالة أسوشييتد برس ووكالة الصحافة الفرنسية.

وهي متزوجة من المصور الصحافي الحائز على جائزة بوليتزر في التصوير مسعود حسيني.

وأوضحت فرزانة المولودة في قندهار وتعيش في كابل في ردها على سؤال حول أسباب اختيارها مهنة التصوير أن الحياة في دولة متأثرة لدرجة كبيرة بكل ما يدور في العالم من حولها، فإن التصوير الصحافي يبدو كأفضل وأوضح الخيارات المهنية المتاحة. كان الكثير يدور من حولي، كما تقول، وكانت لدي كل تلك القصص لأرويها ولكني لم أكن أعرف كيفية التعبير عنها. لذا تخيرت التصوير الصحافي لأجل تلك الغاية.

ووفقا لكلامها فإن التصوير الصحافي له أهمية بالغة بالنسبة للعوام في أفغانستان. وتقول: «أكثر من 90 في المائة من الشعب الأفغاني لا يعرف القراءة والكتابة، ولذلك فهم لا يقرأون الجرائد ولا يحصلون على المعلومات الكافية عن بلادهم والعالم الخارجي. وإنني أجد في التصوير الصحافي شيئا مفيدا للغاية لهم بسبب أن نسبة هائلة للغاية من سكان بلادي يحصلون على الأخبار والمعلومات عبر مطالعة الصور».

وفي عام 2007 حصلت فرزانة على منحة لدراسة التصوير الصحافي في كلية لوياليست في بيلفيل في مدينة أونتاريو الكندية.

كانت فرزانة واحدة من أربعة أشخاص حصلوا علي جائزة تقديرية من مشروع «أول رودز فيلم» ومن برنامج التصوير برعاية جمعية ناشيونال جيوغرافيك. وفي عام 2008 حصلت على الجائزة الذهبية تصوير البورتيريه من جامعة ميسوري الأميركية. كما رشحت كذلك لنيل جائزة أفضل مصور من مجلة «سميثونيان» الأميركية. كما ظهرت أعمالها في الفيلم الوثائقي الأميركي «إطار بعد إطار»، الذي يعكس كيف يمكن للتصوير الصحافي أن يغير العالم.

ولقد نشرت أول قصة دولية لها في صحيفة «صنداي تايمز» (المملكة المتحدة) في عام 2003 حول الفتاة التي بيعت لقاء المخدرات.

وتقول فرزانة «عندما حاولت التقاط الصور للمرة الأولى، سألت الناس إن كانوا يحبون أن ألتقط لهم الصور، وكم كانت مهمة شاقة وصعبة. لم يكن الأمر سهلا على الناس فضلا أنه لم تكن مرت إلا سنوات قليلة على سقوط نظام طالبان».

وتتذكر وحيدي كيف كانت تخرج لالتقاط صور للشوارع، وكان بعض من الناس يرمونها بالحجارة. وفي جولة أخرى عام 2004 ذهبت إلى شمال أفغانستان، حينما طاردتها امرأة تمسك عصا لأنها التقطت صورا كثيرة لها. وتقول عن ذلك «إن التصوير قوي للغاية. ويثير اهتمامي كثيرا. إنه يساعدني على السفر الذي يشعرني بالحرية والانطلاق. أما في ظل طالبان، كنت كمثل السجناء».

لا تزال أفغانستان من الأماكن الخطيرة وخصوصا في الأقاليم. وتقول فرزانة إنها واجهت التهديدات مؤخرا في عام 2013: «كنت أعمل في مشروع وكان أحد زعماء الجماعات المقاتلة يحاول منعي من استكمال عملي. لتلك المهنة مميزاتها وعيوبها. وبكل أمانة، حينما أنطلق لتنفيذ مهمة، أترك مذكرة لكل من أحب لأنني لا أعلم إن كنت سأعود إليهم أم لا».

في الدولة التي تختفي فيها النساء من المشهد العام كانت فرزانة تنقل قصصهن إلى العالم. فلقد كانت صورها تتحدى النمطية. والأهم من كل شيء، أن صورها تسبب الإزعاج. وربما أن صورها تعكس كذلك حياتها وكفاحها.

وهي لا تصور النساء في عالمهن الخاص الذي يعشنه، ولكن الحياة اليومية كذلك. وتقول: «لقد أضفت قطاعا جديدا بالجيل الجديد من النساء في تلك السلسلة. إنه بمثابة جسر بين أولئك الذين يبغون رواية قصتهم وأولئك الذين يريدون الاستماع».

وتجدر الإشارة إلى أنها عرضت أعمالها التصويرية بمعارض في كندا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة وباكستان والهند. وتقول عن ذلك «هناك الكثير من القصص غير المروية في أفغانستان. وأريد رواية تلك القصص عبر الصور».

وهي تشارك أيضا في تدريب المصورين الجدد، وتصمم الإرشادات حول أساليب العمل في ذلك الوسط ومراجعة قوانين حقوق التأليف والنشر في أفغانستان التي تتميز بالكثير من القيود، والعقوبات، والقواعد الغامضة لأولئك العاملين في تلك الصناعات الإبداعية. وتعشق فرزانة كل صورها، وتقول مبتسمة «حتى الصورة السيئة أعشقها». ولكن بعض تجاربها يعتبر عصيا فعلا على النسيان.

وتوضح «لن أنسى ما حييت التصوير في جناح الحروق بإحدى المستشفيات التي كنت أعمل فيها. كانوا قد أتوا بامرأة أشعلت النار في نفسها. لم يسمحوا لي بالاقتراب منها، ولكن رائحة جسدها وصوتها والجو العام في تلك اللحظات لن يفارقني للأبد».

هناك بعض السلبيات لكوني امرأة أعمل في هذا المجال. ولا بد، كما تقول، حيث إن أغلب الرجال ممن يعملون في الصناعة الإبداعية، لا سيما في المناطق المحافظة من أفغانستان، يقولون: إنه لا ينبغي أن أكون مصورة صحافية. ولكن ما يدفعها للمضي قدما هو الحماس الجامح الذي تستمده من النساء اللائي تصورهن ويقلن لها انظري إلى نفسك، إنهن يحببن حقيقة أنني أعمل ولدي وظيفة وأن حياتي تحت سيطرتي الشخصية.

فرزانة وحيدي فتحت الأبواب أمام العالم لتصوير الحياة اليومية

إنجازات ومعاناة أول مصورة أفغانية محترفة

فرزانة وحيدي مع كاميرتها ({الشرق الأوسط})، سوق.. أحد أعمال فرزانة وحيدي

فرزانة وحيدي فتحت الأبواب أمام العالم لتصوير الحياة اليومية

فرزانة وحيدي مع كاميرتها ({الشرق الأوسط})، سوق.. أحد أعمال فرزانة وحيدي

لم تشترك بعد

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة