حين اتصل بي الصديق عبده وازن قبل أيام داعياً إياي لحضور مسرحية «إذا هوى» لعلي شحرور، لم أتردد في تلبية الدعوة؛ لأن لاسمي روجيه عساف وحنان الحاج علي من الجاذبية وقوة الحضور، ما أثار لديّ الرغبة في اكتشاف ما يمكن لهذا الثنائي أن يقدمه بعدُ، في ظل انهيار المدينة وخوائها المتعاظم. ومع أنني لم أشاهد أياً من الأعمال السابقة لشحرور، فقد أثار ما قرأته عنه فضولاً مماثلاً لديّ، للتأكد مما إذا كان المخرج الشاب قادراً على رفد بطليه المخضرمين بأسباب الحيوية والتجدد اللازمين لاكتشاف مناطق في دواخلهما لم يكتشفاها بعدُ، ولتقديم هذه المناطق سافرةً وبلا أقنعة أمام الملأ. وأعترف مع ذلك بأن الشعور الذي انتابني في الطريق إلى قاعة المسرح، كان أقرب إلى التوجس والإشفاق، منه إلى الوثوق بقدرة هذا الثلاثي المغامر، على بعث الروح في جسد المدينة والفن على حد سواء.

كانت معالم الطريق الموصلة إلى قلب شارع «الحمراء»، كافية تماماً لأن تضع العابر في صورة الواقع المزري لأحد أكثر الأماكن اتصالاً بأزمنة بيروت الوردية، وتجسيداً لتعدديتها الثقافية ودورها التنويري. فالنفايات المكدسة في الحاويات، أو المندلقة خارجها دون أن تجد من يرفعها، توفر البيئة الملائمة للفئران والجراذين، وسائر الحشرات والحيوانات الصغيرة الشاردة. والكهرباء الشحيحة الصادرة عن المولدات لا تكاد تمكّن المارة القلائل من تبيّن مواطئ أقدامهم على الأرصفة. وإذ يشكل المتسولون والباعة البائسون والمنقبون في النفايات، نسبة غير قليلة من الموجودين في الشارع، يشعر العابر في المكان أن المدينة التي يقطنها لم تعد تمتّ بصلة إلى المدينة التي احتضنت ذات يوم أحلام ساكنيها وقاصديها الكثر، وكانت المختبر المعرفي، وقِبلة الرجاء وفسحة الحرية. وهو الآن لا يملك أن يدفع عن نفسه شعوراً بالخوف من التعرض للسرقة أو الأذى، يداهمه على حين غرة.

وفي المسافة المفضية إلى «مسرح المدينة»، قلت لنفسي إن التسمية نفسها لم تعد تستقيم، ما دام المضاف إليه قد أُفرغ من معناه، وبات شبيهاً بطلل إسمنتي واسع لما كانه في الماضي، ثم تذكرت ما كان زياد الرحباني قد توصل إليه في مسرحيته المؤثرة «شي فاشل» في ثمانينات القرن الفائت، من أننا لا نستطيع أن ننشئ مسرحاً للمدينة، في ظل تشظي هذه الأخيرة وانفراط عقدها واندحارها الشامل، إلا أن هذه الهواجس سرعان ما أخذت في التراجع منذ اللحظة الأولى لبداية العرض. لم يكن ثمة ديكور واضح المعالم، أو جدران داخلية تعزل زمان العمل ومكانه عن زمن المدينة ومكانها، أو ستائر للفصل بين خشبة التمثيل ومقاعد الحضور، بل فضاء مفتوح يضم الجميع بين ظهرانيه، ويوحد بين مصايرهم، في حين يتيح لظلام الداخل وشحّ أدواته، أن يبدو امتداداً طبيعياً لظلام المدينة الخارجي وواقعها المدقع، إلا أن تقشف الديكور والسينوغرافيا، وغياب الزخرفة الجمالية الشكلية، والإطباق شبه الكامل للعتمة، لم تكن أموراً بلا دلالة، بل كانت أكثر وسيلة نجاعةً أتاحت لجسدي روجيه عساف وحنان الحاج علي المتقابلين أن يستعيدا معاً، وبكل ما أوتياه من تراكم الخبرات وقوة الإيحاء، سردية المدينة المكلومة من جهة، وسردية الجسد المهيض من جهة أخرى.

لقد أمكن لعلي شحرور، مستفيداً من اشتغاله السابق على حركات الجسد واستنطاق تعبيراته المختلفة، أن يحث كلاً من حنان وروجيه على إطلاق العنان لما ادّخراه للحظة كهذه، من حرقة الأسئلة، ومن حيوية غائرة في الأعماق، ومن صرخات الاحتجاج المكتوم على الوأد الممنهج للمدينة وأهلها المتبقين. وعبر استعادة الفنانين الزوجين لمراحل مختلفة من علاقتهما العاطفية الطويلة، استطاعا معاً أن يجعلا كل مَن في القاعة مسمراً على نحو كلي باتجاه كل نأمة تصدر عنهما، وكل حركة يقومان بها، وكل ما يكتنف وجهيهما من علامات الوله أو الضيق، الفرح الاحتفالي بالحب أو التبرم بآلامه وعذاباته. ومع أن التفاوت النسبي في السن بين الطرفين، اللذين سبق لهما أن ضربا عرض الحائط بجميع التابوهات الدينية والاجتماعية التي تفصل بينهما، قد انعكس بشكل جلي في جسد حنان اللدن والمحتفظ بالكثير من مرونته، وجسد عساف الأكثر تعبيراً عن ثقل السنين؛ فإنهما عرفا كيف يقلصان فجوة الزمن ومفاعيله، بأدائهما التمثيلي البارع من جهة، وبقوة الحب وجدواه من جهة أخرى.

لقد كان الزوجان المنهكان يدركان تمام الإدراك أنهما لا يملكان الكثير لكي يفعلاه، لانتشال المدينة التي أوصلها الساسة الفاسدون والممسكون بمقاليدها، إلى مآلها المأساوي وحضيضها المدقع، إلا أن ذلك لم يقدهما، مع المخرج الشاب وفريق العمل، إلى فقدان الإيمان بجدوى الفن، الذي إن لم يكن من مهماته تقديم الحلول والإجابات الشافية، فإنه قادر على رفد النفوس العطشى بجرعة من الأمل، ومنع الظلام من أن يستتب بشكل كلي. فقد راهنا معاً على ما تبقى في عمق روحيهما من كنوز، ووجدا في الحب الذي يوحدهما برباطه، الصخرة الأخيرة التي تعصمهما من الغرق.

وفي هذه المرثية نصف الصامتة ونصف الإيمائية لواقع المدينة الراهن، تكتسب الحركات والسكنات والرقصات المختلفة بعدها الطقوسي، وتتحول إلى رقًى وتعازيم في مواجهة الشيخوخة، كما في مواجهة الخواء المستشري. وهذا البعد الطقوسي للعمل ينسحب على الزمن المسرحي الذي يجعل من غسق المدينة حيزه وفضاءه، حيث يستجمع ليل بيروت كل ما لديه من العتمة لكي يمنع فجرها المرتقب من القدوم، أو يؤخر انبلاجه قدر ما يستطيع. أما البطلان اللذان يواكبان خريف المدينة بخريف عمريهما المتفاوت في صفرته، فيحاولان إنقاذ ما يمكن إنقاذه، معولين على ما تنتشله الذاكرة من لحظات الفرح الغائرة، أو مراهنين على ما لم يستنفد بعدُ من طاقة الجسد، وجذوة الروح، ونثار الأحلام.

على أن كل ذلك لم يكن ليتحقق من دون موسيقى عبد قبيسي ذات الضربات المدهشة التي تواكب حركة الجسد المتفاوتة بين الإيقاع الجنائزي، كما في مشهد الجسد المحتضر، والحركة البطيئة لزمن الكهولة، كما في رقصة «زوربا»، والتسريع الرشيق للإيقاع في مشهد الزفاف الاستعادي. والأمر نفسه ينسحب على تصميم الإضاءة الذي عرف الفرنسي غيوم تيسون بواسطته، كيف يقيم الحدود الفاصلة بين الأماكن والأزمنة والأحوال المتبدلة لواقع المدينة ولنفوس قاطنيها. وحيث تفتقر الأشياء والكائنات إلى الصلابة، وحيث للحضور مذاق الغياب، واليقين يختلط بنقيضه، كان العرض برمته أشبه بنص صامت، تقوم فيه الحركات والسكنات وقسمات الوجوه، مقام الأبجدية المنطوقة.

وإذا كان لا بد من كلمة أخيرة في هذا الصدد، فهي أن مسرحية «إذا هوى»، التي تقاسم ألقها الفريد كلّ من علي شحرور وروجيه عساف وحنان الحاج علي، وآخرون، بدت بمثابة انتصار رمزي لروح المدينة المطعونة في صميمها، ولقدرة الحب والفن على توفير القوارب اللازمة للنجاة، بعد أن يؤول كل شيء إلى غرق محتوم.

عساف والحاج علي يعلنان انتصار الحب والفن على الشيخوخة والموت

مسرحية لعلي شحرور عن خراب المدن ونكوص الأجساد

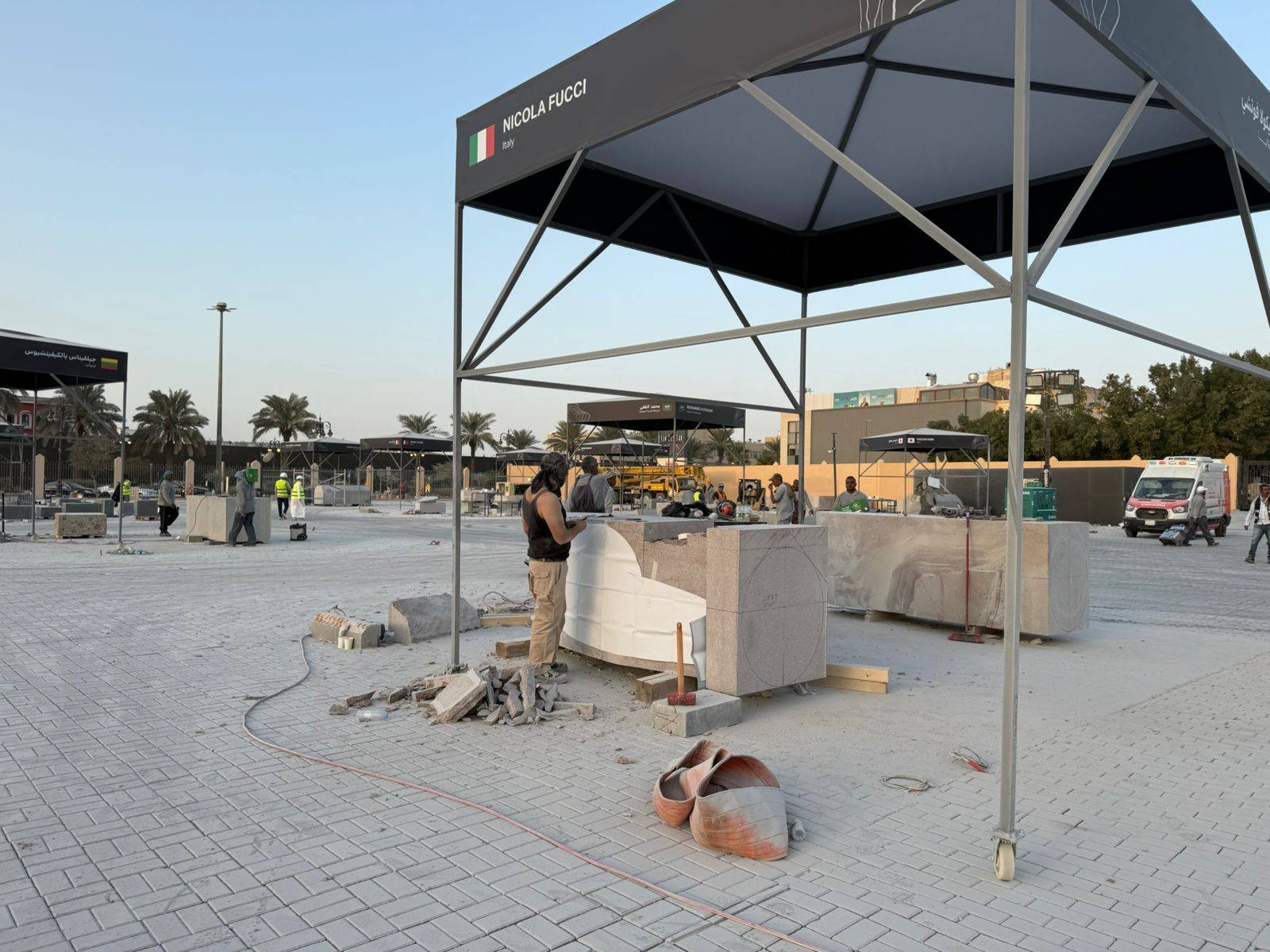

مشهد من المسرحية (خدمة العرض)

عساف والحاج علي يعلنان انتصار الحب والفن على الشيخوخة والموت

مشهد من المسرحية (خدمة العرض)

لم تشترك بعد

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة