تعد سيرة ومنجز الناقد العراقي فاضل ثامر سيرة للنقد العراقي المعاصر، حيث يمثّل للأجيال اللاحقة من النقاد في العراق صورة مصغرة لحركة النقد في الفترة الممتدة منذ منتصف الخمسينات، فهو يقف في مقدمة النقاد في المشهد الأدبي العراقي. ولا يمكن كما يقول الناقد شجاع العاني أن نتصور النقد من دون فاضل ثامر، فهو يمتلك مجسات لتناول الموضوعات الأكثر حداثة في النقد العالمي، ويكتب وكأنه معلم يبسط هذه النظريات للقراء...

«الشرق الأوسط» التقت الناقد فاضل ثامر للوقوف عن بعض آرائه في المشهد النقدي العراقي والعربي...

> مسيرتك المهنية تمتد لأكثر من 6 عقود، أثمرت كثيراً من الإنجازات النقدية والإبداعية، ومرّت بكثير من المحطات. أين تقف من كل هذا؟ وما الذي خرجت به من هذه التجربة؟

- تجربتي النقدية هي في الجوهر تجربة بحث عن منهج نقدي قادر على التعامل المرن مع الإشكاليات البنيوية والدلالية والقرائية والنصية والتاريخية للنصوص والخطابات الأدبية. ويمكن القول إن اشتغالي النقدي والثقافي، هو في الوقت ذاته، محاولة لتأسيس مشروع شخصي، نقدي، ثقافي، شامل كواحد من المشروعات النقدية العربية التي يجترحها أصدقائي وزملائي النقاد العرب والعراقيون في هذا المجال. ويشكل مشروعي النقدي - الثقافي هذا تجاوزاً لمفهوم المنهج النقدي، بوصفه فضاءً أوسع، تتعالق فيه رؤى ومواقف ثقافية واجتماعية وحياتية، تقترن بموقعي وموقفي إنساناً وفاعلاً مدنياً واجتماعياً يطمح إلى أن يتماهى مع صورة المثقف العضو الفاعل الذي لا يكتفي بمشروع الكتابة فحسب، بل يشتبك بعمق، كما يذهب إلى ذلك غرامشي، مع إشكاليات عصره ومجتمعه ويتطلع إلى أن يحفر عميقاً في نسيج الواقع ويترك بصمة متواضعة في سفر الثقافة العميق. إنها صورة المثقف الذي يتحمل مسؤولية كل ما يحدث في مجتمعه وعصره، فضلاً عن مكابدة مهمة فك أسرار وشفرات النصوص والخطابات الإبداعية والكشف عن نداءاتها الخفية الثاوية، وإتاحة الفرصة للقارئ ليحقق فعل قراءة استنطاقية حرة ومتسائلة وتأويلية تندمج فيها عمليات الكتابة الإبداعية والنقدية والقرائية في بوتقة واحدة. الناقد، بالنسبة لي، ليس مجرد موظف تكنوقراط في خدمة مؤسسة النص والقراءة، كما أنه ليس مجرد قارئ عادي، أو وسيط بين النص والقارئ، إنه بدرجة أكبر مبدع، يضارع إبداعه الأديب بذاته، والنقد كما ذهب إلى ذلك رولان بارت هو لغة ثانية تضارع لغة الإبداع، أو هو خطاب على خطاب. والناقد مفكر وناشط ثقافي واجتماعي، مسؤول إلى حد كبير عن مصائر الناس. فهو مطالب بأن ينجز، بالفعل الثقافي والمهني والنقابي والفكري، مهمات تتعدى حدود الوظيفة الفنية والإبداعية للكتابة النقدية، إلى مشاركة في قيادة الفعل الثقافي والاجتماعي المغيّر، وإلى الإسهام في إنارة وعي القاري، بما يجعله فاعلاً ومسؤولاً هو الآخر عن قضايا عصره ومجتمعه.

> ولماذا اخترت النقد ميداناً أساسياً لتجربتك الأدبية؟

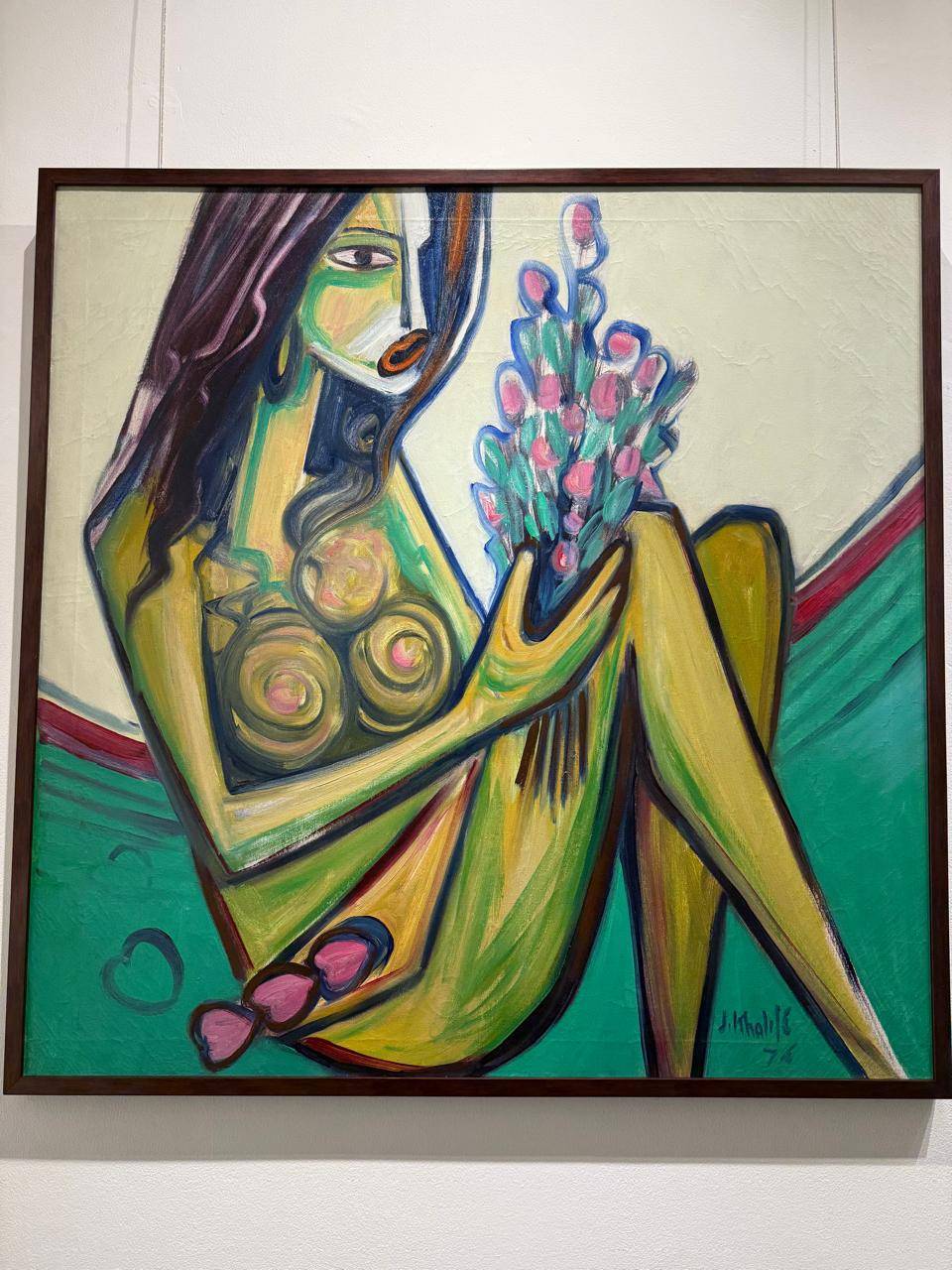

- في بداياتي الكتابية جربت كتابة الشعر والقصة القصيرة والرواية، لكني وجدت في داخلي ميلاً جارفاً إلى الكتابة النقدية. وكنت أشعر بأن صرامتي النقدية والمنهجية كانت تمارس تأثيراً قامعاً على نزعتي الإبداعية والسردية. كان عقلي الكتابي يتشكل نقدياً وأحسست بميل جارف إلى النقد، تماماً مثل الإحساس بالحب الأول الذي يقصي كل تجربة حب جديدة، وهكذا اتجهت إلى النقد، ورحت أطور أدواتي المنهجية والرؤيوية وأطيل التأمل في المتغيرات الذوقية والفنية وفي حساسية القارئ الجديد. ومع أني كتبت نقداً للقصة القصيرة والرواية والشعر الحر وقصيدة النثر والمسرح والفن التشكيلي والسينما، إلا أن عشقي تعمق نحو النقد الروائي، ونقد الشعر. كتبت في مجلة الشباب و«الحياة الجامعية» وفي بعض الصحف والمجلات، أواخر الخمسينات، عدداً من المقالات النقدية التي لم أجمعها للأسف، ولم أحتفظ بأصولها. وقد أصدرت خلال هذه الفترة أكثر من 10 كتب نقدية.

> هل يمكن أن نتعرف على المكونات الأولى لتكوينك الثقافي ومرجعياتك النقدية والمنهجية التي أسهمت في بلورة ما أسميته بمشروعك النقدي؟

- بدأت الكتابة الأدبية، وتحديداً النقدية، عندما كنت طالباً في المرحلة الثانوية في منتصف خمسينات القرن الماضي حيث بدأت بالنشر في عدد من الصحف المحلية آنذاك. ومع أني كنت قد جربت أغلب ضروب الكتابة الشعرية والقصصية، فضلاً عن الترجمة، فإني وجدت في نفسي ميلاً جارفاً لكتابة النقد الأدبي. وبدا الأمر بالنسبة لي وكأنه شكل من أشكال الحب الجارف الذي لا يقاوم. وعندما دخلت قسم اللغة الإنجليزية في كلية الآداب في العام 1957، كان ينظر لي من خلال كتاباتي النقدية المتواضعة المبكرة كواحد من الأدباء الشبان الذين كانوا يتحلقون حول القاصين الكبيرين عبد الملك نوري وفؤاد التكرلي في مقهى البرازيلي في شارع الرشيد ببغداد، بصحبة أدباء شبان أمثال غازي العبادي وباسم عبد الحميد حمودي وعبد الرزاق رشيد ونزار عباس وخضير عبد الأمير وغيرهم. العامل الحاسم في نضجي النقدي كان يتمثل في دراستي الجامعية للغة الإنجليزية؛ حيث درست نماذج وتجارب روائية ومسرحية ونقدية حديثة في اللغة الإنجليزية، كان لها أفضل الأثر في توجيه خطاي لاحقاً إلى رحاب الثقافة العالمية. لقد كان الجو الثقافي والأدبي الذي أعقب ثورة «14 تموز»، وظهور عدد كبير من الصحف والمجلات السياسية والأدبية، وتأسيس اتحاد الأدباء العراقيين، برعاية شاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري عام 1959، من العوامل المساعدة في تهذيب ثقافتي وتوجهاتي الأدبية والنقدية وتركيزي على قراءة الأعمال الأدبية العراقية والعربية والعالمية.

> ما أهم ملامح منهجك النقدي والمراحل التي مرّ بها؟

- حاولت في المقدمة الاستهلالية لكتابي النقدي الموسوم «الصوت الآخر... الجوهر الحواري للخطاب الأدبي» أن أبلور ملامح منهجي النقدي تحت عنوان «نحو رؤيا نقدية سوسيو - شعرية جديدة» حاولت فيها المزاوجة بين منظورين نقديين متعارضين، هما المنظور النصي الداخلي، بما فيه من توجهات جمالية ولسانية، وشكلانية أحياناً، والمنظور السياقي الخارجي، بما ينطوي عليه من جذور سوسيولوجية وآيديولوجية وتاريخية. وبالتأكيد كنت قد أفدت من تعرفي على الاتجاهات الحداثية، وما بعد الحداثية، ومنها اتجاهات النقد الثقافي والسيميائي والقرائي والتأويلي ودراسات ما بعد الكولونيالية والنسوية، لإعادة تشكيل منهجي النقدي، وسط تحديات الانبهار بالاتجاهات الجديدة والخشية من ضياع الهوية النقدية، واستنساخ تجربة الآخر بطريقة عشوائية أو انتقائية ملفقة. وبالتأكيد لم أكن الناقد العربي الوحيد الذي وجد نفسه أسير دوار المناهج والمصطلحات النقدية والمعرفية المتدفقة بلا توقف. وبالنسبة لي، قررت أن أتعامل معها برؤية نقدية واعية. فلا إفراط ولا تفريط. فالمنهجيات الجديدة أمدتني بأدوات للتحليل والتفكيك والتأويل والقراءة، لا يمكن لي تجاهلها أو تجاوزها، وفي الوقت ذاته لا يمكن لي الانغماس في متاهتها كلياً. ومن الجانب الآخر، لا يمكن أن أتناسى مسؤوليتي بوصفي إنساناً ومثقفاً عضوياً يتحمل مسؤوليات تاريخية واجتماعية وأخلاقية تجاه الآخر والمجتمع، ولا يمكن لي أن أتجاهل الجوهر الاجتماعي للظواهر والأعمال الأدبية، التي لا يمكن لها أن تكون مجرد بنى لسانية، أو القبول بمقولة جاك دريدا الذي يرى أنه «لا شيء خارج النص».

وشخصياً، أعدّ تلك المقدمة بمثابة «مانفيستو» نقدي شخصي، ولكنه غير نهائي، لأنه كان يبلور رؤيتي النقدية حتى مطلع التسعينات؛ حيث شهدت السنوات التي أعقبت ذلك التاريخ تعديلات وتنقيحات مهمة على رؤيتي النقدية تلك.

وقد أشرت في ذلك «المانفستو» إلى أن مقاربة النص هذه التي يمارسها الناقد العراقي، في منحاه الجديد، إنما تسهم بهذا المعنى في إنتاج معرفة اجتماعية محددة، إلا أنها معرفة من نوع خاص متجسدة داخل النص. كما أشرت إلى أن الخطاب الأدبي صوغٌ جمالي لا يشير إلى صوت قائله، أو وجهة نظره فقط، بل يشير إلى صوت الآخر بوصفه حواراً بين طرفين.

> في ضوء منهجك النقدي، ما الذي تراه في الخطاب النقدي السائد؟

- الخطاب النقدي هو محطة لالتقاء الأصوات والرؤى في فضاء مشترك، وهي رؤى وأصوات تتعايش وتتقاطع في آن واحد، ولكل منها، كما يذهب إلى ذلك ميخائيل باختين، حياته الخاصة التي تكسب الخطاب الأدبي هذه النزعة التعددية الديمقراطية الخصبة التي يتسم بها كل خطاب خلاق. إن الناقد عندما يبدأ اشتغاله بالنص للكشف عن شعريته أو أدبيته أو أنساقه وشفراته وحمولاته المعرفية، فهو من جانب آخر لا يقف أمام هذا النص بوصفه وثناً قائماً بذاته، كما تفعل بعض المقاربات الشكلانية والنصية المحاثية، بل بوصفه نتاجاً معرفياً واجتماعياً مكتنزاً، له القدرة لتحقيق المتعة الجمالية والحفر عميقاً في الواقع الاجتماعي وفي الوعي الإنساني في آنٍ واحد. وكنت بهذا أرفض النظرة المحاثية للنص، التي نلمسها عند بعض الشكلانيين والبنيويين، والتي تكتفي بكشف المستويات اللسانية والأدبية أو الشعرية والسيميولوجية للنص، بل كنت أسعى لاستكناه الخيوط السرية التي تشد النص إلى سياقه الخارجي وتميط اللثام عن الأنساق الاجتماعية والآيديولوجية الثانوية في النص.