بصمت وهدوء، وبعيداً عن الشعارات الكبيرة، هناك مشروع يتغلغل عبر الخطاب. أنبوب يعبر به الخصوم والأعداء «الحدود» و«الخطوط». «قطار» يخترق الخطوط «المحرمة». مشروع يختبر الكلمات والقاموس. إنه مشروع «الغاز العربي» من مصر إلى الأردن.

إلى الآن، الأمر مفهوم. لكنه يعبر أيضاً إلى سوريا ولبنان. أيضاً، لا مشكلة إلى الآن. لكن واقع الحال أنه يحمل غازاً إسرائيلياً إلى معقل «المقاومة».

هذا اختراق أول. الثاني، أنه، نظرياً على الأقل، عليه أن يخترق أحد «المحرمات» الأميركية، أي «قانون قيصر» الذي يفرض عقوبات قاسية على التعامل مع سوريا. هذا «العبور الحرام»، تطلب «استثناءات» من إدارة الرئيس جو بايدن، كانت قادرة على بعضها، ولم تكن قادرة على أخرى، طالما أن «الباب العالي»، أي الكونغرس، بالمرصاد.

الغاز الذي سيصل في «الأنبوب العربي» من مصر هو «إسرائيلي في معظمه». الكهرباء التي ستصدر من الأردن منتجة بغاز إسرائيلي أيضاً. لا مشكلة إلى الآن. لكن الإشكالية، أن الغاز والكهرباء ذاهبان إلى سوريا ولبنان، وسوريا ولبنان بند أساسي في «قوس المقاومة» الذي تقوده إيران. أيضاً، «عراب» هذا الاختراع هو أموس هيتشستاين، أحد كبار دبلوماسيي الطاقة في وزارة الخارجية الأميركية. هو «العراب» الراهن ضمن جهوده لـ«منع سقوط لبنان كاملاً في قبضة حزب الله». وهيتشستاين نفسه، كان «العراب» السابق بين الأردن وإسرائيل.

جدل كثير أثير حول هذا المشروع، لأسباب سياسية وجيوسياسية وقانونية. وكان لا بد من فك شيفرات كثيرة، سياسية وقانونية. فمصر والأردن يريدان المضي قدماً به، كل لأسبابه. لكن لا بد من «غطاء قانوني أميركي». وجاء الغطاء، لكن لم يكن كافياً كي تمد عمان والقاهرة رجليهما مسترخيتين تحته. وصلت الرسالة من وزارة الخزانة الأميركية قبل شهرين، لكنها لم تجلب معها الأجوبة الشافية، بل جلبت أسئلة وتحذيرات بضرورة عدم التعامل مع أي شخصية أو كيان مدرجين على العقوبات، وضرورة عدم تقديم أموال إلى دمشق. هذه الرسالة لم تكن كافية، و«الضمانات الكافية» لم تصل. فأين المفر؟ وما هو الحل؟

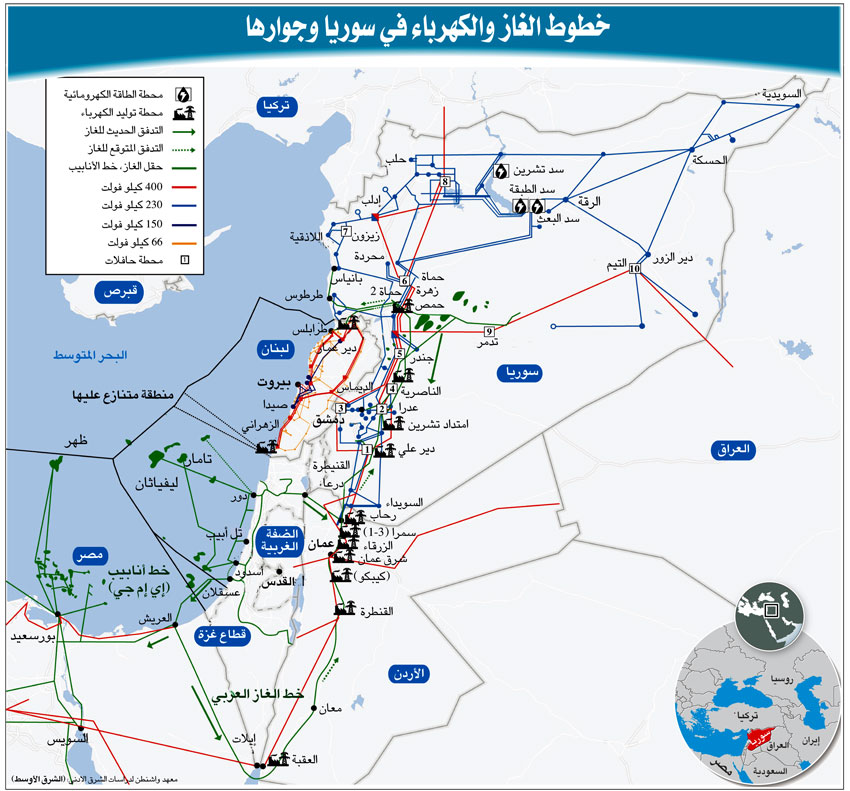

تنشر «الشرق الأوسط» اليوم خلاصات عن شبكات الغاز والكهرباء والأبعاد السياسية والاقتصادية لها، بناء على معلومات من مسؤولين إقليميين ومن دراسة لـ«معهد واشنطن للشرق الأدنى»، شارك فيها خبراء ومسؤولون سابقون، بينهم كاثرين بوير وبن فيشرمان وديفيد شينكر وأندرو تابلر، الذين عملوا في مجلس الأمن القومي والخارجية في إدارتي الرئيسين دونالد ترمب وباراك أوباما:

أدت الأزمات الاقتصادية والأمنية والإنسانية المعقدة في لبنان إلى ترنح البلاد على حافة الكارثة على مدى عامين، حيث أصبحت المواد الغذائية الأساسية باهظة الثمن. وفي خضم هذا الركود، أصبح انقطاع التيار الكهربائي أمراً معتاداً، وبات البلد «مشلولاً بسبب السياسات الضيقة وسوء الإدارة والفساد، التي تسببت جميعها في انهيار قيمة الليرة اللبنانية». وقد أدى الارتفاع المحلي المقابل في أسعار الوقود المستورد إلى الحد من وصول المستهلكين إليه، ثم إلى انهيار شبه كامل في توليد الكهرباء.

ومن أجل «سد فجوة الطاقة وكسب القلوب والعقول»، حسب البحث، أطلق «حزب الله» جهوداً لاستيراد الوقود الإيراني والمنتجات النفطية من سوريا، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة وحلفاءها العرب لعرض «خطة منافسة وأكثر تعقيداً بكثير، تتضمن تزويد لبنان بالكهرباء والغاز بصورة متزايدة عبر كابلات الكهرباء وأنابيب الغاز التي تمر عبر سوريا»، اعتقاداً بأن هذا الخيار «أكثر استدامة للبلاد والبيئة من خطة «حزب الله» - ولمنع اقتراب لبنان من حافة انهيار الدولة والابتعاد أكثر عن الفلك الإيراني».

خطة بعنصرين

تشتمل الخطة عنصرين رئيسيين: الأول يتعلق بالأردن الذي يقوم بتوليد ونقل الكهرباء الفائضة إلى لبنان عبر سوريا، والثاني يشمل إرسال الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب من مصر (وإسرائيل) إلى الأردن، ثم إلى سوريا، وبعدها إلى لبنان، لاستخدامه في محطات الطاقة. وأعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية الأردني عن الخطة بعد اجتماع عقده مع نظيريه اللبناني والسوري في 28 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث إن المكون الأول من الخطة سيوفر للبنان - نظرياً - 400 ميغاواط من الكهرباء يومياً (150 ميغاواط بين الساعة 12 صباحاً والساعة 6 صباحاً، و250 ميغاواط لبقية اليوم)، رغم أن تقريراً لاحقاً أشار إلى أن الأردن لن يوفر سوى 250 ميغاواط في اليوم. ويواجه لبنان حالياً نقصاً في الطاقة الكهربائية يقدر بـ1500 ميغاواط في اليوم. لذلك، لن تحل هذه الخطة الأزمة بالكامل، بل سوف تغطي ما بين 15 و30 في المائة من فجوة الطاقة الحالية، وتزيد إمدادات الكهرباء اليومية في لبنان بنسبة 35 إلى 60 في المائة.

ووفقاً للبيانات الواردة من الأردن، أنتجت المملكة فائضاً من الطاقة الكهربائية بلغ نحو 2800 غيغاواط/ساعة في عام 2020، وتحولت إلى أكثر من 300 ميغاواط في اليوم. وبالتالي، يمكن تحقيق الهدف المتمثل بـ400 ميغاواط في اليوم من خلال الفائض الأردني الحالي، استناداً إلى أرقام عام 2020، رغم أنه من المرجح أن تكون واردات الغاز إلى الأردن مطلوبة لتزويد المملكة بالقدرة الاحتياطية. من جانبهم، أشار مسؤولون سوريون إلى أن تكلفة إصلاح الخطوط في سوريا المتصلة بالشبكة الأردنية تصل إلى 5.5 مليون دولار.

غاز إسرائيل

لجعل هدف إنتاج 400 ميغاواط مستداماً، تشمل الخطة زيادة كميات الغاز من مصر إلى الأردن لتعويض الغاز الإسرائيلي الذي عادة ما يذهب إلى الأردن. وقالت الدراسة: «سيتم بعد ذلك تحويل الغاز الإسرائيلي إلى سوريا، نظراً للتوجه الحالي لخط أنابيب الغاز العربي، وهي شبكة إقليمية تمتد من شبه جزيرة سيناء المصرية، عبر الأردن، وعبر أجزاء من سوريا حتى شمال لبنان». ولا يزال من غير الواضح كيف سيتم تحويل الغاز باتجاه لبنان، بسبب الوضع المعقد لترابطات الغاز القائمة بين سوريا ولبنان. ولكن هناك صفقة يشاع أنها قد تشمل الغاز الإسرائيلي الذي يذهب إلى سوريا، في صفقة مقايضة للغاز السوري عبر الأنابيب إلى لبنان. ولا يزال عدد من التحديات التقنية واللوجيستية والسياسية التي تواجه هذه الترتيبات قائمة من دون حل.

شهد العقد الماضي العديد من التغيرات في صورة النفط والغاز والكهرباء في شرق البحر المتوسط. وتبقى مصر اللاعب الأكبر، حيث تم اكتشاف حقول كبيرة للنفط والغاز، وأخرى في مرحلة الإنتاج على اليابسة وفي البحر. لكن اكتشافات إسرائيل الخاصة بالغاز منحتها استقلالية الطاقة والفائض لتصدير الغاز الطبيعي إلى كل من الأردن ومصر. وكانت سوريا قبل الحرب الأهلية منتجاً كبيراً للنفط والغاز الطبيعي، مع قدرة محدودة للتصدير.

«خط الغاز العربي» شيد بالأساس لتصدير فائض الغاز المصري إلى الأردن وسوريا، مع خط فرعي إلى لبنان، واحتمال توسيع نطاقه إلى جنوب تركيا. ويبدو أن هذه هي البنية التحتية القائمة التي يمكن الآن استخدامها لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى الأردن وسوريا، ومن ثم إلى لبنان، في حين يستخدم الغاز المصري للاستهلاك المحلي، أو يصدر كغاز طبيعي مسال على ناقلات إلى وجهات مختلفة في جميع أنحاء العالم.

أسطورتان... وقرار

منذ بدء الحديث عن الصفقة، قيل إن الغاز «مصري المنشأ، لكن هذا الوصف مضلل وأسطورة. قد تدفع مصر ثمن الغاز في البداية، وبالتالي يمكن وصفها بأنها الجهة المالكة، لكن أغلب الغاز، أو كله، سوف ينشأ من حقل ليفياثان البحري في إسرائيل»، حسب الدراسة.

والأسطورة الثانية هي أن الغاز سيأتي عبر خط الغاز العربي، الذي تم تشغيله في الأساس في عام 2003، ويبدأ من مدينة العريش شمال سيناء، حيث تتقاطع الخطوط من مصر وإسرائيل. ووفقاً للخطة الأولية، فإن خط الأنابيب تبلغ طاقته السنوية حوالي 10 مليارات متر مكعب، وكان المقصود منه إمداد محطة توليد الطاقة في مدينة العقبة الأردنية وثلاث محطات لتوليد الطاقة في سوريا ومحطة لتوليد الطاقة في لبنان بالغاز. ومع ذلك، يقول مطلعون في مجال الصناعة إن «الغاز المتدفق إلى الأردن عبر خط الأنابيب مصدره إسرائيل، أو على الأقل مزيج من الغاز الإسرائيلي والمصري».

وعلى مدى العقدين الماضيين تقريباً، تسببت الأزمات السياسية في مصر وسوريا ولبنان في انقطاع تدفق الغاز، الأمر الذي أدى إلى إعادة النظر في «خط الغاز العربي». وكان أهم تغيير هو قرار الأردن الاعتماد على الغاز الإسرائيلي بدلاً من الغاز المصري. وقالت الدراسة: «منذ عام 2020، عندما بدأ إنتاج حقل ليفياثان في إسرائيل، تدفق الغاز الإسرائيلي بواقع 3 مليارات متر مكعب سنوياً عبر خط أنابيب يمر عبر إسرائيل، ويعبر إلى الأردن جنوب بحيرة طبرية مباشرة، قبل أن يتقاطع مع خط الغاز العربي. ومن هناك، يتدفق الغاز جنوباً على مسافة بضعة أميال إلى محطات الطاقة الأردنية شمال عمان».

وكانت مصادر أردنية قالت إن الغاز يتم إمداده عبر خط أنابيب منفصل عن خط الغاز العربي، يتجنب على ما يبدو تدفق الغاز الإسرائيلي عبر خط الغاز العربي. غير أن معدي الدراسة لم يؤكدوا الموقف الأردني.

كما أن الجانبين السوري واللبناني نفيا أن يكون الغاز إسرائيلياً. وقال الخبراء: «في النهاية، قد تتقبل سوريا فكرة مرور الغاز الإسرائيلي عبر أراضيها. ومن الناحية النظرية أيضاً، يمكن ضخ كميات إضافية من إسرائيل إلى خط الغاز العربي في شمال الأردن، حيث يذهب بعضها جنوباً إلى محطات الطاقة الأردنية، وبعضها يتجه شمالاً إلى سوريا. ولكن، لكي يكون هذا الترتيب تجارياً، يجب أن يكون قابلاً للتطبيق لمدة خمسة عشر عاماً تقريباً، في حين تقترح الخطة الحالية المزيد من الإصلاح قصير الأجل لمساعدة لبنان وجذب سوريا بعيداً عن إيران».

التمويل... ومصالح

تشير المناقشة العامة الحالية حول كيفية تغطية تكاليف الإصلاحات الضرورية ورفع طاقة خطوط النقل الأساسية إلى أن البنك الدولي قادر على توفير الأموال اللازمة. وحسب المعلومات، فإن روسيا ضغطت على أميركا لتحريك هذا الملف لدى البنك الدولي. لكن هذا يثير على الفور مسألة من يسدد ثمن الكهرباء في لبنان، حيث خلت خزانة الدولة، والمواطنون يعانون الضائقة المالية القاسية حالياً، ويتحملون أعباء دفع تكاليف اللوازم المنزلية حتى في أفضل الأوقات. ومن دون إجابات مُرضية على هذه الأسئلة، لن يكون لدى البنك الدولي التطمينات اللازمة بأن المشروع سوف يكون مجدياً من الناحية التجارية.

وتمتد مسألة التمويل أيضاً إلى دفع ثمن الغاز. وحسب الدراسة: «لن تقوم شركة شيفرون والشركات الإسرائيلية التي تملك حقوق الإنتاج الخاصة بحقل ليفياثان، بتوريد الغاز من دون سداد، وذلك في المقام الأول من مصر. ولن ترغب القاهرة في تمويل المستخدمين اللبنانيين المحليين الذين ليست لديهم نية تذكر، أو لا يريدون بتاتاً، سداد فواتير الكهرباء الخاصة بهم». وكان أفيد بأن البنك الدولي سيدفع ثمن الكهرباء المرسلة إلى الشمال أو الغاز الموجه إلى لبنان. لكن الدراسة تقول إنها «فكرة مستبعدة للغاية»، الأمر الذي يعزز فكرة تمويل عربي للمشروع، وأن هذا ضمن الاتصالات العربية مع دمشق وبيروت.

من وجهة نظر إسرائيل، تقول الدراسة إن الموافقة على تزويد سوريا ولبنان بهذا الإمداد من الغاز الإسرائيلي «ستكون بلا شك فائدة مشروطة أو مرجوة من حيث العلاقات السياسية». وتضيف: «من شأن ذلك المساعدة في منع انهيار الدولة، الذي من شأنه أن يفيد حزب الله وإيران». كما أن «التوغل الإيراني في جنوب سوريا يعني أن منطقة الحدود الثلاثية هي بالأساس منطقة قتال»، الأمر الذي يفسر الدعم العلني الروسي والضمني الغربي لتمدد روسيا جنوب سوريا. كما أن عجز لبنان وإسرائيل عن التوصل إلى حل وسط بشأن حدودهما البحرية المشتركة يرجع في الأساس إلى تضارب المطالبات باحتياطيات النفط والغاز.

ماذا عن سوريا؟

بعد مرور 11 عاماً من بدء الحرب في سوريا، يؤجج مزيج من الإنهاك والبراغماتية الاقتصادية نزعة متزايدة بين الدول العربية لإعادة تأهيل النظام السوري وتطبيع العلاقات مع دمشق. وورثت إدارة بايدن من سابقتها ما كان من نواح كثيرة يعد سياسة سورية طموحة، سعت إلى «الضغط على النظام وحلفائه لتبني تسوية تفاوضية للحرب». وكما قال السفير جيمس جيفري، الممثل الخاص للشؤون السورية، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي عام 2018: «لن تكون هناك مساعدات أميركية في إعادة إعمار سوريا، كما لن يكون هناك دعم أميركي لبلدان أخرى تساعد في هذا الأمر، في ظل غياب عملية سياسية ذات مصداقية في جنيف ضمن سياق عملية 2254 التي تؤدي بلا تغيير إلى دستور جديد، وانتخابات حرة ونزيهة تشرف عليها الأمم المتحدة، وانتقال سياسي يعكس إرادة الشعب السوري. وفي حين نحافظ على وجودنا في سوريا لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش، فإننا ملتزمون أيضاً بالهدف الاستراتيجي المتمثل في انسحاب جميع القوات التي تقودها إيران من كامل الأراضي السورية».

وفي ظل هذه السياسة، لم تثبط الولايات المتحدة جهود إعادة إعمار سوريا فحسب، بل ثبطت أيضاً جهود العواصم عن إقامة علاقات دبلوماسية أوثق مع دمشق، في محاولة لإبقاء الرئيس السوري بشار الأسد معزولاً سياسياً.

وقد شكلت هذه التدابير، فضلاً عن مجموعة من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واستهدفت النظام، بما في ذلك التدابير المنصوص عليها في «قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين»، والذي دخل حيز التنفيذ في يونيو (حزيران) 2020، جوهر الضغط غير العسكري ضد النظام السوري.

وقالت الدراسة: «ربما كانت سياسة الولايات المتحدة متماسكة، لكنها لم تكن ناجحة بصفة خاصة. لا شك أن الأسد ظل معزولاً إلى حد كبير خلال إدارة ترمب، لكن النظام، بدعم من روسيا، كان قادراً على تحمل الضغوط الدولية وتجميد أي تقدم ذي مغزى في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254».

وركزت أغلب المشاركات الإقليمية الأخيرة مع دمشق على خطة الطاقة المدعومة من الولايات المتحدة في لبنان كبديل عن الإمداد الإيراني. فالخطتان المطروحتان، الأولى لنقل الكهرباء الأردنية عبر الأبراج السورية، والثانية لنقل الغاز المصري (أو الإسرائيلي) بواسطة خط أنابيب عبر الأردن وسوريا، ستفيدان دمشق اقتصادياً. ومع ذلك، فإن إدارة بايدن تدعم هذه المساعي، «بيد أن الرؤية التي تتمتع بها الأردن ومصر والإمارات بالنسبة إلى سوريا تتجاوز إلى حد كبير مناورة الطاقة في لبنان».

هجوم أردني

في الآونة الأخيرة، اتخذ الأردن بعض الخطوات الأكثر بروزاً للتطبيع مع سوريا، حيث استضاف العديد من الاجتماعات مع كبار المسؤولين السوريين، وجرى اتصال بين الرئيس الأسد والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الذي نقل وجهة نظره إلى الجمهور الغربي بأنه، لأسباب اقتصادية ولأسباب تتعلق بالموارد، لا يمكن للأردن أن يتجاهل جاره القريب، وأن اللاجئين السوريين في المملكة الهاشمية الذين يزيد عددهم عن 650 ألفاً يشكلون عبئاً خاصاً يتطلب تفاعلاً أكثر نشاطاً مع دمشق.

وفي حين أن بعض التفاعلات الرسمية بين عمان ودمشق كانت مخصصة للأمن، ركزت الغالبية العظمى منها على المسائل الاقتصادية. ولسبب وجيه. وبحسب البنك الدولي، بلغت البطالة في المملكة نحو 25 في المائة، مع ارتفاع البطالة بين الشباب إلى نسبة «غير مسبوقة» وغير قابلة للاستمرار، بلغت 50 في المائة. وفي الوقت نفسه، لا تزال المملكة تتعامل مع التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، حيث تقلص الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1.5 في المائة في عام 2020.

بالنسبة للأردن، تشكل استعادة العلاقات الاقتصادية مع سوريا إمكانات اقتصادية كبيرة، سواء من حيث التجارة أو عبور السلع إلى تركيا وأوروبا. وحتى الآن، كان لإعادة فتح الحدود الأردنية مع سوريا تأثير محدود على التجارة. ومع استمرار فرض العقوبات الصارمة، أعرب رجال الأعمال الأردنيون عن عدم رغبتهم في استعادة العلاقات الاقتصادية لما قبل الحرب. ومع ذلك، يمكن أن يكون لإعادة إعمار سوريا في الأجلين المتوسط والطويل تأثير كبير على الأردن.

لكن جذر الدعوات لإعادة دمج سوريا هو سياسي أكثر منه اقتصادي، عبر عودة دمشق إلى «الحاضنة العربية»، لاعتقاد البعض أن هذا بمثابة تأكيد «العروبة» السورية، وإبعادها عن إيران «الفارسية». كما تندرج تركيا ضمن محرضات بعض الدول العربية على إعادة تأهيل الأسد. وفي اجتماع للجامعة العربية في مارس (آذار)، انتقد وزراء عرب بشدة تدخل تركيا في سوريا، ودعوا إلى انسحاب القوات التركية من البلاد. لكن الأيام الأخيرة بدأت تطرح أسئلة وعلامات استفهام حول قدرة دمشق على قطع علاقاتها بطهران بعد أكثر من 40 عاماً من الشراكة الاستراتيجية، في وقت تقيم دول عربية حوارات مع أنقرة.

وحتى الآن، لم تشر مصر أو الأردن إلى أن اهتمامهما بدعم مبادرة الطاقة التي تقودها الولايات المتحدة يرتبط بإحباط المزيد من التوغل الإيراني في بلاد الشام، لكنهما قدما دعما لخطة التصدير إلى لبنان عبر سوريا. وفي الصيف الماضي، تحدث الملك عبد الله عن تجنب حدوث «كارثة إنسانية» في لبنان يمكن أن تشعل أزمة لاجئين جديدة، في حين قال رئيس الوزراء الأردني إن المملكة سوف «تستجيب بكل ما في وسعها لإخواننا في لبنان». وعلى هذا المنوال، أعرب وزير البترول المصري طارق الملا في سبتمبر (أيلول) الماضي عن «حرص مصر على تخفيف أعباء الشعب اللبناني والمساهمة في دعم لبنان واستقراره».

أميركا والعقوبات

وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن السؤال السياسي المباشر هو ما إذا كان يمكن نقل الكهرباء، وربما الغاز الطبيعي، عبر الأراضي السورية دون انتهاك العقوبات الأميركية على دمشق، بما في ذلك عقوبات «قانون قيصر». وتنتقل الكهرباء في جميع أنحاء المنطقة عن طريق مشروع الربط الكهربائي في البلدان الثمانية: الأردن، ومصر، والعراق، وسوريا، ولبنان، والأراضي الفلسطينية، وليبيا، وتركيا. ولكن، بدلاً من استخدام خطوط نقل منفصلة، تضم هذه المجموعة ترابطاً بين الشبكات الوطنية. وقالت الدراسة: «تقوم شبكة الكهرباء السورية بتشغيل عدد كبير من المنشآت المدنية والأمنية في جميع أنحاء البلاد. لذلك، في حين أنه يمكن من الناحية النظرية تخصيص الكهرباء التي تدخل سوريا من الأردن للمستشفيات أو غيرها من المواقع الإنسانية على طول العمود الفقري الغربي من البلاد، لكن الشبكة تغذي بشكل مباشر عدداً لا يحصى من مرافق الاحتجاز التي استهدفها قانون قيصر نصاً وروحاً على حد سواء. كما أن شبكة الكهرباء السورية، تقوم بتشغيل القواعد الجوية والمروحيات التابعة للحكومة، فضلاً عن منشآت الأسلحة»، الأمر الذي يعني «خرقاً للعقوبات»، ما يعقد تفاصيل الصفقة حتى لو كان ممولها البنك الدولي أو عبر مقايضات عينية، إضافة إلى احتمال مساهمة مؤسسات حكومية سورية مثل شركة النفط المدرجة على قائمة العقوبات.

وبعيداً من ملف العقوبات، يبقى السؤال ما إذا كانت الفوائد التي تجنيها دمشق، مالية كانت أو غير مالية، تأتي ضمن مقايضة لـ«تحفيز النظام» على تقديم تنازلات بينها تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية «عبر الحدود» و«عبر الخطوط» من خلال قرار من مجلس الأمن بموجب تفاهم أميركي - روسي، رعاه مبعوثا الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن في جنيف ويعملان على تمديده في 10 من الشهر المقبل.

شبكات الطاقة إلى سوريا وجوارها... اختبار «المحرمات» والقواميس

شبكات الطاقة إلى سوريا وجوارها... اختبار «المحرمات» والقواميس

لم تشترك بعد

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة