قد تكون التطورات التي شهدها الجنوب السوري خلال الأسابيع الأخيرة، قد شكّلت أصعب اختبار لقدرة روسيا على فرض أجندتها على اللاعبين المحليين من جانب، والأطراف الخارجية المنخرطة في النزاع السوري من الجانب الآخر. ومع أن الحصيلة التي آلت إليها الأمور عكست تمكّن موسكو من تثبيت اتفاق وصفته المعارضة السورية بأنه مجحف، فالمهم، مع تعزيز النفوذ العسكري الروسي في الجنوب، أن التطور حمل تقويضاً كاملاً لاتفاق الهدنة الموقع في العام 2018. وهو اتفاق ضمنته روسيا بالاتفاق مع الولايات المتحدة والأردن وبحضور غير مباشر من جانب إسرائيل. وهذا الأمر يعني أن النتيجة وضعت أسساً جديدة للتعامل في المنطقة، لم تكن موسكو هي صاحبة المبادرة إليها، بقدر ما أنها اضطرت إلى التعامل فيها مع أمر واقع فرضه النظام وحلفاؤه من القوى المدعومة من جانب إيران.

ولقد بدا «الارتباك» الروسي واضحاً منذ بداية أزمة الجنوب الجديدة، إذ إن احتمال انزلاق الوضع نحو مواجهة واسعة، كان آخر ما شغل بال موسكو، بينما هي تضع تصورات للمرحلة المقبلة. وهذه المرحلة، حسب موسكو، تقوم على تعزيز مسار الإصلاح الدستوري في جنيف، عبر حمل النظام على إبداء مرونة كافية، بالتوازي مع إبراز ملف اللاجئين وتحويله إلى بند ثابت على أجندة الحوارات الإقليمية والدولية.

أظهرت التصريحات الروسية في الفترة السابقة اطمئناناً كاملاً إلى تثبيت مناطق النفوذ في سوريا، وتراجع احتمالات استخدام القوة العسكرية لتوسيع أو تغيير الخرائط القائمة. حتى إن المستويين الدبلوماسي والعسكري في روسيا ردّدا أكثر من مرة أن مراحل المواجهات الحربية انتهت، وأن الدور الأساسي في المرحلة المقبلة سيكون للترتيبات السياسية.

لكن في هذه الظروف جاءت الاستعدادات العسكرية والحشود التي تعاظمت حول درعا، والمناوشات التي بدأت في محيطها، لتضع الروس أمام موقف محرج. لذلك، سارعت أوساط روسية في البداية إلى الحديث عن «رفض الاستفزازات» التي يمارسها النظام، وعن ضرورة الالتزام بالهدنة وباتفاق وقف النار بكل تفاصيله. وأكثر من ذلك، لجأت أوساط دبلوماسية إلى توجيه رسائل تحذير إلى نظام دمشق من «خطورة هذه التحرّكات التي تقوض الثقة بروسيا كضامن أساسي، وتعرقل جهود موسكو لدفع التسوية السياسية في البلاد».

- 3 أولويات سقطت لاحقاً

على هذه الخلفية، ومع اتجاه العشائر في حوران، تحديداً محافظة درعا، إلى «الضامن الروسي»؛ خصوصاً بعد اتضاح مطالب النظام حول تسليم الأسلحة وانسحاب المقاتلين وفرض السيطرة في المدينة ومحيطها، وضعت موسكو 3 أولويات لسياستها، تمثلت بالتالي...

أولاً، رفض السماح بانزلاق الوضع نحو مواجهة شاملة.

وثانياً، رفض مطالب ترحيل سكان درعا أو تهجيرهم إلى مناطق أخرى.

وثالثاً، تثبيت اتفاق وقف النار الموقّع في 2018.

غير أن اللافت هو أن التطورات سرعان ما أظهرت عجز موسكو عن فرض وجهة نظرها على حليفيها السوري والإيراني، وهو ما برز من خلال تعزيز الحشود العسكرية وإطلاق أوسع عمليات قصف لمناطق في درعا ومحيطها، في تجاهل صريح للتوجهات الروسية نحو التهدئة.

وعلى الرغم من تسريبات عدّة عكست «الغضب» الروسي من تحرّكات النظام في تلك المرحلة من الأزمة، بينها التسريب الذي تحدث عن إقدام جنرال روسي على إخراج وزير الدفاع السوري من أحد الاجتماعات بسبب خطاب التهديد والتلويح بالقوة العسكرية، فقد بدا واضحاً أن موسكو لا ترغب أو لا تقدر على «كبح جماح النظام خلافاً لما أظهرته خلال مواجهات سابقة» وفقاً لتعبير محلل وخبير سوري. وتابع هذا المحلل القول إن القوات الروسية «لم تتدخل عسكرياً لتحسم المعركة لصالح النظام، كما كانت تفعل سابقاً (..) وفي الوقت ذاته لم يبدُ أنها تريد أن تستغل نفوذها كما يجب لإرغام النظام والإيرانيين على وقف حملتهم العسكرية في المنطقة». ومن ثم، استطرد شارحاً أن «روسيا قد تكون مستفيدة من بقاء الوضع على حاله واستمرار حالة التوتر في جنوب سوريا، ولو لمرحلة محددة من الزمن، تأمل خلالها تحقيق مجموعة أهداف، في مقدمتها استعادة الزخم للاهتمام بالدور الروسي في سوريا، بعد تراجعه قليلاً خلال الفترة الأخيرة».

لكن في المقابل، برز رأي آخر، مفاده أن موسكو عندما فشلت في الضغط على قوات نظام دمشق، سعت إلى قياس درجة قدرة المعارضة في الجنوب على تغيير الوضع العسكري الميداني. ولذلك وقفت متفرّجة، واكتفت بالسعي إلى لعب دور الوسيط في الحوارات، عندما كانت قوات المعارضة السورية تتقدّم بشكل واسع، حتى نجحت في استعادة السيطرة على ثلثي المساحة التي كانت تحت سيطرة النظام في محيط درعا البلد. هنا تدخلت بقوة وعزّزت جهودها ليصل الجانبان برعاية روسية إلى اتفاق لوقف النار لم يصمد طويلاً.

خبير عسكري يقول إن موسكو تعمّدت ترك قوات النظام والقوات الحليفة والداعمة لها، تحت رحمة نجاحات مؤقتة لقوات المعارضة، بغرض إظهار أن دمشق لن تكون قادرة على تحقيق تقدم واسع من دون مساعدة روسية... وهذا أمر سبق أن تعرّضت له قوات النظام في معركة سابقة قرب مدينة حلب في الشمال السوري.

- تبني موسكو الكامل لموقف النظام

إن صحت هذه التقديرات، فهي لا تنفي حقيقة أن الموقف الروسي سرعان ما تبدّل بشكل واسع تحت ضغط الأمر الواقع الذي نجحت دمشق وحلفاؤها، ولا سيما الميليشيات الإيرانية، في فرضه على الروس. والحاصل أن روسيا بعدما كانت ترفض وقوع أي مواجهات عسكرية، انتقلت بالكامل إلى تأييد التحرك العسكري لقوات نظام دمشق، انطلاقاً من ذريعة ضرورة «مدّ سيطرة الحكومة الشرعية على كل الأراضي السورية».

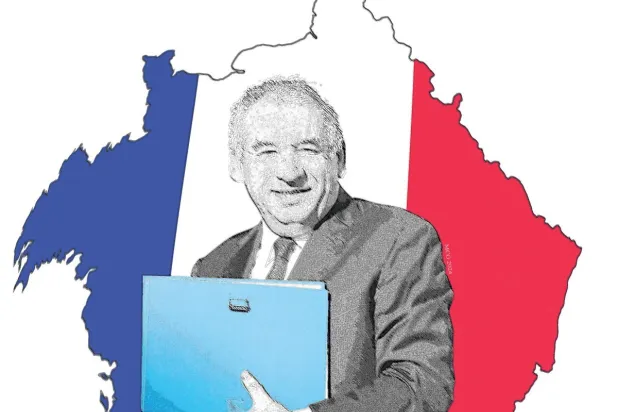

وبالأمس، كان هذا فحوى كلام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أثناء مؤتمر صحافي مشترك عقده في موسكو مع نظيره الإسرائيلي يائير لبيد، عندما قال إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في درعا «يقضي بإعادة سيطرة القوات المسلحة السورية الشرعية على هذه المنطقة، وأما بخصوص الأسلحة فيقضي الاتفاق المبرم بتسليم المسلحين كل أسلحتهم الثقيلة إلى الجيش السوري مع احتفاظهم بأسلحتهم النارية الخفيفة التي سوف يخرجونها معهم... والتفاوض جارٍ الآن بشأن المكان الذي يمكن لهم الانسحاب إليه من هذه المنطقة لأن بقاءهم هناك ليس مرجحاً». وفي تبنٍ كامل لموقفي النظام وإيران، أشار لافروف إلى ضرورة «ألا تبقى في درعا، بل في سوريا عموماً، أراضٍ خاضعة لسيطرة تشكيلات مسلحة غير الجيش العربي السوري» حسب تعبيره. وهكذا، انتقل الموقف الروسي مرة واحدة من رفض عمليات تهجير جديدة، ورفض اندلاع مواجهات جديدة... إلى إعطاء «الضوء الأخضر» ومباركة النتيجة التي وصلت إليها الأمور في الجنوب السوري.

هنا، وفقاً لتحليلات خبراء روس وسوريين، ظهر أن «توازنات دولية دقيقة فسّرت المشهد في درعا. إذ إن إيقاف الدعم عن الجبهة الجنوبية التابعة للمعارضة من قبل الولايات المتحدة الأميركية وبعض البلدان العربية لم يكن مكسباً مجانياً بالنسبة للروس، بل كان مشروطاً بالتعهد بضبط النفوذ الإيراني. وبالتالي، فإنَّ الحسم العسكري الشامل كان سيفوِّت على روسيا فرصة تعزيز المكاسب السياسية، ولذا سعت روسيا إلى إيجاد حالة من التوازن بين المكوِّن المحلي من خلال القبول بفكرة بقاء بعض المجموعات غير المنضبطة بسلاحها الخفيف، وكتلة أكبر تابعة لـ(الفيلق الخامس) بشكل مباشر، في مقابل قوات النظام والميليشيات الإيرانية».

- مكاسب سياسية مأمولة

هذا الحديث يعكس القناعة السائدة بأن موسكو، مع ميلها نحو التشدد لاحقاً، ومساعدة النظام في فرض شروط تسليم الأسلحة وتهجير الرافضين للهدنة وفقاً للشروط الجديدة، فإنها عملياً كانت تمهّد لاستخدام التطورات حول درعا لتحقيق مكاسب سياسية لاحقة من اللاعبين الإقليميين والدوليين... وعلى رأسهم الولايات المتحدة.

بهذا المعنى، فإن روسيا، كما يقول محللون: «أدركت أن الولايات المتحدة أظهرت بعض المرونة في ملفات مهمَّة بالنسبة لروسيا، في خطوة تشير إلى الرغبة بجعل درعا نموذجَ اختبار مصغَّراً عن الحالة السورية». ولذلك «أتاحت التوصل إلى اتفاق بشأن فتح معبر جابر نصيب مع الأردن، ووافقت على تمرير الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا، بهدف سبر حجم التعاطي الإيجابي مع مطالب المجتمع الدولي المتعلِّقة بالوصول إلى حلٍّ مناسبٍ للأزمة السورية».

وإذا صح هذا التحليل، فإن موسكو ستجد نفسها في المرحلة المقبلة أمام استحقاق جدّي، عليها معه الإجابة على سؤال حول مدى قدرتها على التعامل مع امتداد النفوذ الإيراني في الجنوب. واللافت في هذا الموضوع أن الأوساط الدبلوماسية الروسية كانت تتشدّد مع تفاقم أزمة درعا في الحديث على أن «كل الدعاية التي تتحدث عن الدور الإيراني في درعا لا تستند إلى أساس... وهي متعمّدة لتشويه الوضع ولفت الأنظار عن الأسباب الحقيقية لاندلاع الأزمة»، وفقاً لما أبلغ به مصدر دبلوماسي «الشرق الأوسط» في وقت سابق.

لكن ملف الوجود الإيراني ونشاط القوى القريبة من طهران في الجنوب السوري له أبعاد أخرى. ذلك أنه يتعلق أيضاً بالعلاقة الروسية - الإسرائيلية التي مرّت بمرحلة فتور وتوتر بسبب رفض تل أبيب الاستجابة لمطالب روسية بوضع قواعد جديدة للتعامل العسكري في سوريا ووقف الغارات المتواصلة على مواقع داخل الأراضي السورية.

ولقد كان لافتاً أن البيان الروسي الذي صدر تعليقاً على الغارات الإسرائيلية الأخيرة في 3 سبتمبر (أيلول) على مناطق قرب دمشق لم يحمل جديداً في لهجته أو مضمونه، إذ جاءت الإفادة التي أعلنها نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، فاديم كوليت، مقتضبة خالية من أي موقف، وتكاد تكون تكراراً حرفياً لبيانات مماثلة صدرت بعد سلسلة غارات استهدفت مواقع في سوريا في يوليو (تموز) الماضي.

ويومذاك، قال البيان إن القوات السورية تصدّت للغارات الإسرائيلية، وأسقطت 21 صاروخاً من أصل 24 جرى إطلاقها على الموقع المستهدف. وهذا التكرار الحرفي لبيانات سبق أن صدرت مثيلات لها قبل شهرين لا يخلو من دلالات، لأن روسيا باتت توجه رسائل مباشرة إلى الإسرائيليين بأنها «ترصد» و«تساعد السوريين على مواجهة الهجمات».

- موافقة أميركية على كبح الإسرائيليين

كانت أوساط المراقبين والمعلقين العسكريين انشغلت قبل شهرين بالحديث عن تبدّل في «قواعد اللعبة»، وأن روسيا تعمل على إغلاق المجال الجوي السوري أمام الطيران الإسرائيلي. وأكثر من ذلك أن هذا التطور يجري بعلم وموافقة ضمنية من جانب الولايات المتحدة، التي لا تحبذ ضمن أولوياتها الحالية في المنطقة تفجير الوضع في سوريا.

وفي هذا السياق، جاء تسريب معطيات عن قيام موسكو بتزويد دمشق بنسخ محدثة من أنظمة «بوك» الصاروخية، ومدّها بخبراء عسكريين روس لمساعدة القوات السورية على تشغيلها بفاعلية قصوى، ليؤكد التوجه الروسي الحاسم لوضع حد نهائي للغارات المتكررة.

إلا أن التباين الروسي - الإسرائيلي القديم حول الوجود الإيراني في سوريا، وآليات التعامل معه، ليس العنصر الأساسي للتطور الحاصل في الموقف الروسي. إذ كانت موسكو قد توصلت إلى تفاهمات مبكّرة مع الإسرائيليين بأن من حق تل أبيب استهداف مواقع في سوريا، إذا رأت خطراً أو تهديداً ينطلق منها، لذلك صمتت موسكو طويلاً على الهجمات الإسرائيلية في السابق. لكن «صبر الروس بدأ ينفد»، وفقاً لتعبير دبلوماسي روسي، عندما وسّعت إسرائيل دائرة أهدافها، لتشمل مواقع للسيطرة والتحكم تابعة لقوات النظام، وأيضاً بسبب تجاهل الجانب الإسرائيلي في عدد من المرات قواعد التنسيق المسبق، ما كاد يوقع في أكثر من مرة ضحايا بين العسكريين الروس العاملين في مواقع سورية.

ولذلك، بدأت موسكو منذ مطلع العام تهيئ لـ«قواعد جديدة» في التعامل مع ملف الغارات الإسرائيلية. وهذا أمر أوضحه وزير الخارجية الروسي لافروف، عندما اقترح على تل أبيب مبادرته حول استعداد موسكو للتعامل بشكل مباشر مع أي تهديد يصدر ضد الدولة العبرية من الأراضي السورية. وقال لافروف، في حينه: «إذا توافرت لديكم معطيات عن خطر مباشر أو تهديد أبلغونا بها ونحن سنتعامل مع الموقف فوراً». وهذا الموضوع، بعد اتساع هوة المواقف بين موسكو وتل أبيب، غدا الموضوع الأساسي للحديث خلال الزيارة الأولى لوزير الخارجية الإسرائيلي الجديد يائير لبيد إلى موسكو.