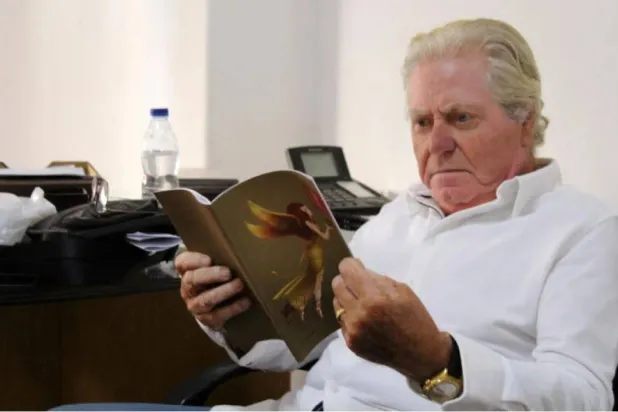

يعودُ البروفسور ميتشيو كاكو (Michio Kaku)، أستاذ الفيزياء النظرية الأشهر على مستوى العالم والذي يعمل أستاذاً في جامعة ولاية نيويورك، لإتحافنا بكتاب جديد كعادته كلّ سنتين أو ثلاث سنوات. الكتاب الجديد جاء بعنوان «المعادلة النهائية: السعي وراء نظرية لكل شيء (The God Equation: The Quest for a Theory of Everything)»، وقد نشرته دار نشر «Doubleday» يوم 6 أبريل (نيسان) 2021 في حجم متوسط ضمّ 240 صفحة.

ميتشيو كاكو كاتب ومقدم برامج وثائقية علمية ذائع الشهرة، وقد حققت كتبه مبيعات كبرى طبقاً لقائمة «نيويورك تايمز» للكتب الأكثر مبيعاً، وقد سبق له نشر أكثر من 10 كتب مرجعية؛ منها كتاباه الأخيران: «مستقبل العقل (The Future of the Mind)»، 2015 (الذي نُشِرت ترجمته العربية عن «سلسلة عالم المعرفة»)، و«مستقبل الإنسانية (The Future of Humanity)»، 2018.

نشأت معرفتي الأولى بـ«نظرية كل شيء (Theory of Everything)» في سياق عبارة وردت على لسان الفيزيائي الراحل ستيفن هوكينغ في إحدى محاضراته. عبارة «نظرية كل شيء» تستبطن سحراً بقدر ما تبعث على الدهشة، ثم عرفت بعد شيء من بحث وتنقيب أن هذه النظرية بمثابة «حجر الفلاسفة» لدى الفيزيائيين المعاصرين؛ فهي تمثل تتويجاً لرؤيتهم الملحمية وجهدهم الأسطوري في محاولة بلوغ نظرية توحّد كل القوى الأساسية المعروفة في الطبيعة (وهي أربع قوى بحسب المتعارف عليه في أوساط الفيزيائيين)، وعند متابعتي الجهود العلمية المبذولة لتحقيق مسعى توحيد القوى، عرفت أن ستيفن هوكينغ واحد من الفيزيائيين الأساسيين المساهمين في جهد بلوغ «نظرية كل شيء» في مطلع شبابه؛ لكنه انكفأ عن متابعة هذا الجهد الملحمي في أواخر سنواته.

عندما اكتشف نيوتن قانون الجاذبية فقد عمل من الناحية الواقعية على توحيد القوانين التي تحكم السماء مع القوانين التي تحكم الأرض (وكلّ الموجودات المادية الكبيرة فيهما، ومنذ ذلك الحين اندفع الفيزيائيون وراء سعي ملحمي لتوحيد كل القوى المعروفة في الطبيعة «الثقالة Gravity»، الكهرومغناطيسية، والقوة النووية الضعيفة، والقوة النووية القوية) في إطار نظري واحد تعبرُ عنه معادلة توحيدية واحدة؛ ورغم تحقق نتائج كبرى؛ فإنه لا تزال المعضلة العصية التي تمثل التحدي الأعظم في هذا الميدان هي توحيد «النظرية الكمومية (Quantum Theory)» مع «النسبية (relativity)»، ولو تحقق هذا الإنجاز، لكان في المستطاع عدّه الإنجاز الكبير الذي يرقى لمرتبة العثور على «الكأس المقدّسة» في تاريخ الفيزياء والعلم بعامّة.

كتاب كاكو أقربُ لجولة فكرية في تاريخ الفيزياء منذ عهد نيوتن وحتى يومنا هذا، وهو يوضّح بمقاربته - المفعمة بالحماسة الفكرية والأسلوب المشرق - المحطّات المفصلية في التطوّر المفاهيمي لـ«نظرية كل شيء»، والآراء المختلفة والمتضادة لكثير من الفيزيائيين الحاصلين على جائزة نوبل في الفيزياء. يستطيع القارئ عقب قراءة كتاب كاكو التصريح بثقة بأن هناك قليلاً من الكتّاب المناظرين لكاكو والقادرين على تجزئة الموضوع الفيزيائي - أي موضوع - إلى ذرات صغيرة من المعلومات القابلة للهضم والتمثل الفكري المنعش للعقل والروح.

يبدأ الكتاب مع نيوتن وآينشتاين، ثمّ ينعطف نحو الميكانيك الكمومي، وبعدها يتناول كاكو موضوعات المادة المظلمة، والطاقة المظلمة، والثقوب السوداء، ثمّ ينتهي مع الموضوعة الإشكالية الخاصة بـ«نظرية الأوتار (String Theory)»، ويؤكّد كاكو في نهاية الكتاب على المعالم الأساسية في الخريطة الفكرية للفيزياء في عصرنا الراهن، كما يرسم شكل الخطوات اللاحقة التي يتوجب علينا المضي في استكشافها في السنوات والعقود المقبلة.

لا ينسى كاكو في جولته التأريخية هذه أن يشير إلى مواضع مفصلية أعادت تشكيل رؤيتنا للكون؛ فقد أتاحت له مقاربته الزمنية الخطية توضيح مفاهيم أساسية، مثل: نظريات آينشتاين في النسبية (الخاصة والعامة)، و«جسيم هيغز البوزوني»، و«التناظر والتناظر الفائق»، وقد استطاع كاكو بطريقته المعهودة أن يبيّن الكيفية التي يمكن بها توظيف هذه المفاهيم في الإطار النظري الأكبر لـ«نظرية كل شيء» الكونية.

سيكون أمراً مشروعاً لو تساءل المرء بعد قراءة كتاب كاكو الجديد: هل سيكفّ العلماء عن السعي وراء حلم «نظرية كل شيء» حتى بعد تلك التأكيدات المثبّطة التي أبداها الفيزيائي الراحل ستيفن هوكينغ بشأن إمكانية بلوغ تلك النظرية بعد أن كان من أوائل المبشّرين بها؟ يبدو لي أن حلم التوحيد هذا ينطلق من رؤية ميتافيزيقية تختلف تماماً عن الرؤية التقنية، وإذا كان هوكينغ أبدى شكوكه العميقة في بلوغ تلك النظرية الموحّدة؛ فهو إنما يؤشر واقع الحال اللحظي الذي تبدو فيه الفيزياء في وضع إشكالي ينطوي على ثغرات كثيرة على صعيد الرؤى الفيزيائية والتقنيات التي تتطلبها الرياضيات والتي تبدو غير مكتشفة في وقتنا الحاضر، وقد تكون الكثرة من المعادلات تمهيداً أولياً وقتياً باتجاه بلوغ المعادلة الواحدة التي صارت بمثابة «حجر الفلاسفة» الذي يبحث عنه الفيزيائيون المعاصرون.

لكن يبقى السؤال الجوهري ماثلاً أمامنا: لماذا هذا الهوس الطاغي بالمعادلة الواحدة بدل الكثرة من المعادلات؟ يستبطن هذا الأمر - كما يبدو لدارسي الفكر والفلسفة وتأريخ الأفكار - قناعة ميتافيزيقية غير مُسببة ترى الحقيقة الكبرى مخبوءة في ثنايا مواضعات أولية بسيطة تنطوي على قدر عظيم من الجمال والأناقة (بالمعنى الرياضياتي عندما نتعامل في حقل الصياغات الرمزية). ثمة في العقل البشري (وبخاصة في الفيزياء) توق ممضّ يرى الراحة والسكينة في الحقائق المضغوطة القليلة بدل الكثيرة، وتلك واقعة نرى نظيراً لها في تراثنا الفلسفي العربي الذي أكّد على الأهمية الحاسمة لـ«الكليات (Universals)»، وقد شاركته الفلسفة الإغريقية في ذلك الأمر، ولعلّ المسعى الملحمي وراء «نظرية كل شيء» هو بعض صدى تلك الفلسفات الغابرة التي لن تخفت جذوتها على مرّ الأيام.

ليس من شك في أن العديد من الناس لا يحبون الفيزياء مطلقاً بمثل ما يحبها (بل بمثل ما يعشقها) كاكو ونظراؤه، وربما ابتعد العديد منّا في حياتهم عن دراسة العلم لأنهم اعتقدوا (وربما قيل لهم من آخرين) أن الفيزياء موضوع شاق لا يستطيعه غير قلّة من العباقرة، والحق أن معرفة بعض العناوين الفرعية في أي كتاب يتناول ميكانيك الكمّ - على سبيل المثال - لهي مجلبة للصداع ؛ لكن الأعاجيب المدهشة التي ينطوي عليها كونُنا يمكن (بل يتوجب) أن تستثير شغف كلّ واحدٍ منا، فضلاً عن أن امتلاك معرفة أساسية في الفيزياء أمرٌ لا يقتضي الانغمار في دراسة تمتد طول العمر.

استطاع كاكو في كتابه هذا أن يبيّن واحداً من أسباب كثيرة تجعل الفيزياء على هذا القدر الهائل من الإدهاش، ولماذا غدت علماً أساسياً، وما السبب الذي يجعلها مادة جوهرية وحاسمة في فهمنا للعالم. يمثّلُ المنظور المتعاظم والمدى الواسع للفيزياء في يومنا هذا حدوداً تصيب المرء بالدهشة؛ فالفيزياء هي التي جعلتنا نعرف اليوم مم تتكوّنُ كلّ الأشياء (تقريباً) التي نراها في العالم وكيف تترابط مكوّناتها معاً، والفيزياء هي التي مكّنتنا من تتبّع التأريخ التطوّري للكون بأكمله وحتى الأجزاء البسيطة من الثانية الأولى التي أعقبت نشأة الفضاء والزمان كليهما، والفيزياء هي التي ساعدتنا (بواسطة معرفتنا الدقيقة بالقوانين الفيزيائية التي تحكمُ الطبيعة) على تطوير - والاستمرار في تطوير - التقنيات التي أحدثت انتقالات جذرية في حياتنا.

ثمة شيء واحد أنا موقنة بمصداقيته: لو استطاع كل شغوفٍ بالعلم - والفيزياء خاصة - قراءة كتاب كاكو بلغته الأصلية - أو مُترجماً كما آمل - فسيكون قد حاز متعة كبرى هي من أعظم المتع الفكرية المتاحة في حياتنا.

المحطات المفصلية في تطور مفاهيم «نظرية كل شيء»

كاكو يقوم بجولة فكرية في تاريخ الفيزياء منذ عهد نيوتن حتى يومنا هذا

ميتشيو كاكو

المحطات المفصلية في تطور مفاهيم «نظرية كل شيء»

ميتشيو كاكو

لم تشترك بعد

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة