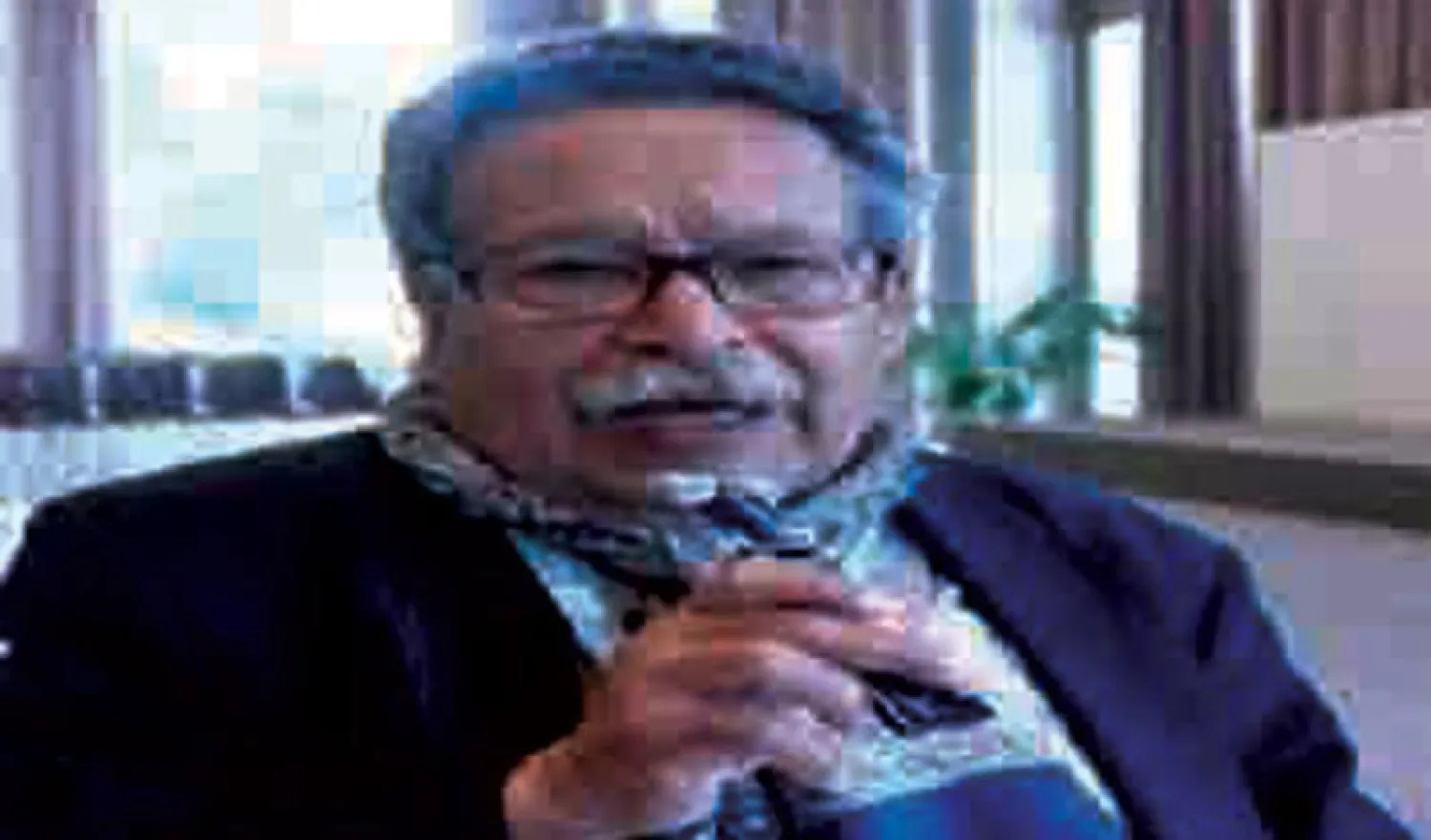

اختار الكاتب المصري جميل عطية إبراهيم، سويسرا كملاذ للذات من مفارقات الحياة والأيام التي ضربت وطنه مصر، خاصة بعد وقوعها في فخ المصالحة السياسية وتوقيع معاهدة كامب ديفيد مع النظام الصهيوني، فرحل إليها في عام 1979، ليغيبه الموت بين ربوعها بعد 41 عاما من الهجرة، ورصيد خصب من العطاء الأدبي والإنساني، عن عمر ناهز 83 عاما، اعتل فيها الجسد بحكم وطأة الزمن وأمراض الشيخوخة.

رحل جميل مثل كل شخصياته التي لا تودعنا حين تغيب، وإنما تلوح لنا من بعيد دائما، مشكلا في دفتر السرد المصري علامة من علاماته المتميزة، نحتها بهدوء ومحبة دون ضجيج، أو ادعاء، فكان أحد الكتاب النبلاء، بحيث لا يضجر من يخالفه في الرأي من محبته، بل يسعى إليه، اعترافا بالقيمة والمعنى لأحد فرسان جيل الستينات الروائي، وأحد مؤسسي مجلة «غاليري 68» التي احتضنت كتابات هذه الجيل، وأسهمت في بلورة ملامحه نقديا وجماليا، ونادت بحرية التعبير والمغامرة في الفن .

ولد جميل عطية إبراهيم بمحافظة الجيزة في عام 1937، ويشكل مفهوم الرحلة أو الارتحال، مقوما أساسيا في تجربته مع الكتابة والحياة، ففي إطار هذا الارتحال تسلح بمنافذ عدة للمعرفة، فعلاوة على دراسته العلمية للتجارة، درس تاريخ الفن والموسيقى، كما عمل قبل تخرجه من الجامعة في مهن كثيرة، من بينها مدرس لمادة الحساب والجبر والهندسة للمراحل الإعدادية في مصر، ثم بمدرسة الإمام الأصيلي في بلدة أصيلة بالمغرب، وعن هذه التجرية كتب روايته «أصيلا» والتي تشكل في جوهرها مرثية لأحلام النضال والتكاتف العربي والانتماء للفكر الاشتراكي التقدمي، وكيف أصبح هذا الانتماء يحمل بذرة فساد هذه الأحلام... هاجر إلى سويسرا عام 1979، وهناك عمل مراسلا لعدد من الصحف العربية، ثم مترجما بهيئة الأمم المتحدة، وكان حريصا على زيارة القاهرة كل عام، ويقضي بضعة أشهر، يلتقي خلالها أهله وأصدقاءه من الكتاب والمبدعين، حتى غيبه الموت هناك يوم الجمعة الماضي.

هذا التنوع في الخبرة مع الحياة، انعكس على مناخ الكتابة لدى جميل عطية إبراهيم، فتنوعت شخوصه، على المستوى الواقعي، ومثلت أغلب طبقات وشرائح المجتمع، كما اتسع فضاؤها التخييلي، مسكوناً بطاقات كاشفة من الحلم والفانتازيا والأسطورة، برز هذا على نحو لافت في روايته (1952)، وتعد من أشهر أعماله وتم اختيارها ضمن أهم مائة رواية عربية في القرن العشرين، طبقا لتصنيفات نقدية وأدبية .

تقدم الرواية بانوراما كاشفة للمجتمع المصري في تلك السنة الحاسمة من تاريخه، وهي ضمن ثلاثية روائية، وفي هذا الجزء منها، يحكي المؤلف الأحداث التي مرت بها مصر أواخر 1951 وحتى قيام ثورة 1952، من النظام الإقطاعي السائد في الريف؛ وحياة الفقر والبؤس التي يعيش فيها الفلاحون؛ والمقاومة الشعبية للاحتلال الإنجليزي؛ وحريق القاهرة؛ والاضطراب السياسي منذ الحريق وحتى قيام الثورة؛ وصراع القوى وفوضى التوازنات داخل السلطة، وكيف انعكس كل ذلك على القرية التي أخذ مناخها في التغير بسرعة مع بداية الثورة، وينمو الصراع بعين الكاتب السارد وواقعه بطريقة فنية ودرامية من خلال شخصيات حية من طبقات مختلفة من: باشوات وأميرات وتجار وفلاحين ومعدمين ومثقفين وحتى بعض الأجانب، ومعظمهم يقطنون في «عزبة عويس» بالجيزة المتاخمة للقاهرة، أو لهم علاقة ما بها.

تتجول كاميرا السرد في الرواية عبر مشاهد ولقطات مكثفة، فاضحة البذخ ورغد العيش والفساد في قصور الأسرة المالكة ودوائرها، ثم تمتد خيوط المشهد إلى أروقة جامعة فؤاد ( القاهرة الآن) والجامعة الأميركية، ودهاليز العمل السياسي العلني والسري.

وتبرز اللقطات المكبرة صورة أبطال تلك السنة وذلك العصر، ويسلط الروائي الضوء الكاشف على طبيعة شخوصه وأغوارها النفسية، وكيف تتفاوت بحسب دفة الصراع، من العظمة والشجاعة والنبل، إلى المداهنة والنفاق، دون أن يقع السرد في حبائل الصورة النمطية للوعظ والحِكم البالية. فيما يتحول التاريخ إلى مجرد منصة للرؤية ومساءلة الحقيقة الزمنية والواقع معا، وسط جدل حي وخصب بين المتخيل السردي والمتغير الواقعي بتحولاته وإيقاعه التاريخي.

تمتع جميل عطية إبراهيم بأسلوب سردي سلس وشيق له رائحة خاصة، يجمع بين براءة الحكي وخبرة الكاتب المجرب، وذلك في تلقائية شديدة العفوية، حتى يبدو كثيرا في أعماله كأنه يوجه خطابه للكبار والصغار معا؛ ومن الأشياء اللافتة هنا أن له كتابا مشتركا موجها للأطفال بعنوان «صك المؤامرة وعد بلفور» بالاشتراك مع الراحل صلاح عيسى.

حافظ على هذا الأسلوب وشحنه بمقومات فنية جديدة في معظم أعماله، كما لعب على دلالة البحر ورمزيته، خاصة في روايتيه «النزول إلى البحر»، و«البحر ليس بملآن»، ففي الرواية الأولى التي أثارت جدلا واسعا بين النقاد إبان صدورها عام 1990، ووصفها الناقد الراحل دكتور علي الراعي بأنها «رواية ثرية وأمينة معاً. وكاتبها يملك قلماً قادراً، وضميراً حياً، ورغبةً لا تتردد في مراجعة النفس ولا تطرف في مواجهة الحقيقة». ومن ثم تبرز المزاوجة بين البحر كمعطى مرئي بصري، وبحر المقابر (بحر القاهرة) كمتخيل سردي، بما يحتويه من جوعى وفقراء ولصوص وأثرياء، وتجار، وعاهرات وشواذ... سقف واحد ينضوي تحته الأشرار والطيبون، بلا نوازع للصراع، إنه البحر الذي يصعب النزول إليه، فعلى شطآنه يتساوى الوجود والعدم .

وفي روايته الثانية، تتحول رمزية البحر إلى صوت، بلا بطل مرئي. يحرك الصوت مناخات السرد، عبر تنوع متدفق من الأزمنة والأمكنة، بينما تبرز بؤرة الحكي على شكل نبرة من الشجن الداخلي تشف عن مناجاة ابن لأمه.

يمتد هذا المناخ الذي يعتمد على كسر تراتبية الحدث المتتالي المتكامل، في «أوراق إسكندرية»، و«الثورة»، و«المسألة الهمجية»، و«خزانة الكلام» وغيرها من الأعمال.

يقول الناقد الأدبي الدكتور يسري عبد الله: جميل عطية إبراهيم الذي صنع تجربته الإبداعية بلا صخب، وبلا ضجيج، يعد واحداً من أهم مبدعي جيل الستينات، فهو يملك تجربته السردية الخاصة، والمتكئة على مواضعات فكرية وجمالية تعبر عن مشروعه الإبداعي المتفرد، بدءاً من الجدل السياسي والجمالي فيها، والتداخل الآيديولوجي مع الفني، وصولا إلى خلق مساحة خاصة من التخييل في النص، فتخرجه من حيز الواقعي الصرف إلى أفق الفانتازيا التي توسع من مفهوم الواقعية المحضة وتتخطاها، وهذا ما يمكن تلمسه في روايته «شهرزاد على بحيرة جنيف»، حيث بطل ممزق، ونوستالجيا مهيمنة، ونرى مفارقة دالة في العنوان الذي يضعه الكاتب لروايته حيث المقابلة بين عالمين: «قديم» و«حداثي»، فـ«شهرزاد - الشخصية» تصبح مؤشرا على عالم «قديم - شرقي الهوى»، و«جنيف - المكان» تصير مؤشرا دالا على عالم «غربي - حداثي النزعة»، وقد مثلت هذه المفارقة مرتكزا أساسيا يتكئ عليه هذا النص المكون من مجموعة من «الحلقات السردية» المشكلة لبنية روائية متجانسة، حيث هناك روابط عدة تدعم لُحمة السرد داخل النص، تبدأ هذه الروابط من الشخصيات المركزية داخل الرواية «الراوي - البطل، شهرزاد، كريستينا»، وصولا إلى هيمنة هاجس أساسي لدى «الراوي» يحاول بثه في تضاعيف حلقاته السردية المختلفة، ويتمثل هذا الهاجس الرئيسي في تلك الثنائية المتقابلة «الهوية - العولمة»، فسؤال «الهوية» - أحد أهم أسئلة الرواية العربية - يصير في جوهره وعيا بالعولمة، ووجها مقاوما من أوجه مجابهتها لدى «الراوي - البطل».فثمة مقابلة إذن بين عالمين «قديم - حداثي» يملك كلاهما سطوة التأثير في الواقع الراهن للراوي البطل، هذا الراوي الموزع بين هذين العالمين المتعارضين، والباحث عن حلمه المستمد من مشروع وطني الملامح والهوى، فكلا العالمين يصنعان أزمته، فحكايات «الجني» مؤشر دال على عالم تسوده الخرافة، وحكايات «العولمة» دالة على عالم تطحن فيه العظام والجماجم!!، وما بين «الجني» و«العولمة» يقف «الراوي - البطل» باحثا عن مشروعه الحقيقي.

يضيف عبد الله: وللمفارقة دورها المركزي والفاعل في هذه الرواية بدءا من حكايته الأولى «حكاية رسمها جني ويرويها مغفل زمانه» وحتى حكايته الأخيرة «نغمات الكون»، وما بين الحكايتين يمارس الكاتب ترحالا في الأزمنة والأمكنة، جاعلا من «جنيف» مكانا مركزيا ينبئ عن اللحظة العالمية الراهنة، ومن «شهرزاد» حضورا تاريخيا ممتدا يصل الماضي بالراهن، متوسلا في ذلك بتشخيص سحري يجاوز المألوف، حيث ينفتح النص على «الواقعية السحرية» متجاوزا عبرها خطاب «الواقعية» المطروق، ليتسنى له حرية الحراك الزماني والمكاني... وإذا كان الفن - في تجل من تجلياته- هو اختيار وطرح لما هو جوهري ودال، فإن «جميل عطية» قد أجاد في القبض على لحظة روائية فارقة، هي ذاتها اللحظة العالمية الراهنة بتساؤلاتها المعقدة والمتشابكة.

جميل عطية إبراهيم... يلوِّح من بعيد

صاحب «النزول إلى البحر» وأحد مؤسسي «غاليري 68»

جميل عطية إبراهيم

جميل عطية إبراهيم... يلوِّح من بعيد

جميل عطية إبراهيم

لم تشترك بعد

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة