في صالات متحف الفن المعاصر، في وسط مدينة ميلانو الإيطالية، افتتح معرض الفنان السويسري من أصل إيطالي ألبيرتو جياكوميتي (1901 - 1966)، الذي يشمل عدداً كبيراً من أعمال النحت والرسم والتصوير، ويستمر حتى منتصف مارس (آذار) من العام المقبل.

وسط حالة الصخب التي شهدت ازدهار حركة الفنون في منتصف القرن العشرين، كان جياكوميتي يمثل نوعاً من العقلانية المجردة التي ترى في الفنون إضافة للحياة، لا مجرد تفسير لها، وقام فنه على الفصل التام بين واقع العالم الخارجي وحقيقة العمل الفني التي تعكسها التجربة الذاتية للفنان، واعتبره بعض النقاد آخر الكلاسيكيين في فن النحت، مع أنه كان باعتقاد الآخرين من كبار المجددين، أسوة بمعاصريه: الإنجليزي هنري مور، والأميركي كالدر، صاحب فن المتحركات.

أمضى جياكوميتي، الذي ولد في الجانب الإيطالي بسويسرا، معظم حياته الفنية في محترفه الباريسي، يرسم وينحت، ويلتقي كبار الأدباء والفنانين، وعلى رأسهم أندريه بريتون، وجان بول سارتر، وجان جينيه، وروجيه غارودي، وصومائيل بيكيت، وميشال ليريس، ورينيه شار، وجاك لوبوشيه، وعشرات غيرهم كتبوا عن فنه في جميع مراحله الفنية.

ويعود تاريخ قطيعته مع الصيغ الأكاديمية إلى فترة انفصاله عن الدراسة، التي بدأها حين وصوله إلى باريس وهو في العشرين من عمره، حيث بدأ هاجس الحرب وكوابيسها ومآسيها والموت يسيّر جميع أعماله اللاحقة، من خلال تلك الوجوه المنخورة والأجساد الطويلة الصامتة التي تشبه الهياكل الشبحية المسلوخة التي أصبحت أصدق تعبير عن المواقف العبثية للفرد أمام حتمية الموت وسقوط جدوى الوجود التي سادت تلك المرحلة التاريخية.

ورافق جياكوميتي من خلال خطوات معدودة فقط المدرسة السريالية التي وجدت في أعماله بحثاً عن الأسرار الدفينة والغامضة في حياة الإنسان السيزيفي الذي تحكمه هواجس الموت والعدم، وثنائية البقاء والفناء، إلا أنه سرعان ما تخطى مفاهيم السريالية في محاولته للولوج إلى عوالم الدهشة الداخلية من خلال التجريبية، فاعتبرته فلسفة سارتر الوجودية النموذج الذي يعكس بأعماله نزيف التجربة الإنسانية التي تنوء بعبء شتى الهموم الوجودية، فكتب عنه سارتر يقول: «كيف يرسم جياكوميتي الفراغ؟ قبله يبدو أن لا أحد قد حاول ذلك. منذ خمسين سنة، تكاد تتفجر أعماله الفنية بسبب امتلائها، وفيها أدخل الشمولي بالقوة، من قماش اللوحات يبدأ جياكوميتي بتقشير العالم، وأخوه (ديغو) يبدو في الصورة وحيداً ظامئاً مكتفياً... وهذه هي دهشتنا أمام أعماله الفنية».

أما روجيه غارودي، في كتابه الشهير «واقعية بلا ضفاف»، فقد وصف منحوتات جياكوميتي بأنها إحدى أهم النماذج الفنية في عالمنا المعاصر التي «وصلت إلى ضفاف بلا حدود، حيث لا يمكن فصل التجربة الداخلية والعالم المحسوس، فهو يصل بالاثنين إلى تلك التجربة العظيمة التي تكون قادرة على عزل كثير من التجارب الإنسانية عن ذاكرتها وغدها. تداعب أنامل جياكوميتي العالم قبل أن تتحجر المادة».

إلا أن كتابات جان جينيه عن التجربة الفنية لجياكوميتي، التي صدرت في كتاب يحمل عنوان «الأسير العاشق»، تعتبر الأكثر عمقاً بين جميع الكتابات الأخرى، فهو يصفها كالتالي: «تجعلني (تجربته) أجد عالمنا لا يحتمل أكثر من ذي قبل، ما دام يظهر أن هذا الفنان قد عرف كيف يزيح ما كان يضايق نظرته، ليكتشف ما سيبقى من الإنسان عندما ستنحى الأعذار الكاذبة. لكن ربما كان لا بد أيضاً بالنسبة لجياكوميتي من هذا الشرط اللاإنساني المفروض علينا، حتى يصير حنينه على درجة من القوة تهبه القدرة لينجح في بحثه. ومهما يكن، فإن كل عمله يبدو لي هو ذلك البحث الذي أشرت إليه؛ بحث لا يتناول الإنسان وحسب، بل يمتد أيضاً إلى أي شيء، وإلى أتفه الأشياء».

كان جياكوميتي يرسم جينيه في محترفه الباريسي، وكان الأخير يحاوره، ويدّون ملاحظاته حول عمل الفنان الذي رأى فيه رحلات للبحث عن أسراره الدفينة وعلاماته الغامضة في الوجه الإنساني، على اعتبار أن الوجه هو سر الجسد الإنساني. كان جياكوميتي، سواء بالرسم أو النحت، يسعى لبلوغ جوهر الإنسان في عرائه الدائم، في مواجهته لحقيقة وجوده الغامضة والمجهولة، وكان كمن يتحسس المعالم التي يتألف منها وجه الكائن الإنساني، عبر تحسسه وتلمسه لتلك القسمات والتقاطيع التي يظل يعيد رسمها ونحتها عشرات المرات، وهي تفاصيل تعكس القلق الكبير الذي يرسمه وجود الإنسان في الحياة، وهو ما جعل العمل الفني عنده بمثابة الهاجس الذي حكم مساراته وتجاربه الفنية على مر السنين.

قال مرة جياكوميتي، ليدلل على هذا التوحد الذي تعكسه جميع أعماله النحتية ما بين الداخل والخارج لشخوصه النحتية، إنه شاهد في إحدى المرات إحدى الزوايا لغابة كبيرة، حيث الأشجار المقطوعة العارية التي بدّت له وكأنها أشخاص واقفون على الطريق... بدوا كأن ثمة حديثاً يدور فيما بينهم. وفعلاً، بعد ذلك بسنوات، أنجز الفنان عملاً سماه «الغابة»، يعود لسنة 1951، جمعه مع عمل آخر كان قد أنجزه في سنة 1950، ووضعهما على قاعدة واحدة، وهي عبارة عن قطعة أرضية مربعة، حملت عدداً من الأشخاص الذين تتراوح قاماتهم بين الطول والقصر، وكأنهم ينمون داخل تجاعيد أجسادهم النحيلة المتموجة، التي تعبر بشكل دقيق عن خلجات نفوسهم تعبيراً موحياً مؤثراً، لينشد كل منهما للآخر حواراً صامتاً من أجل البحث عن الضوء، تماماً كأنهم أشجار. إن مشاهدة تجمع هؤلاء الأشخاص عن قرب تعطي للوهلة الأولى شعوراً بأنهم يتنفسون تفردهم في هذه العزلة الموحشة، داخل هذا الفراغ الكبير، حيث يبحث كل منهم عما يحمي جسده الضئيل هذا. ولا يوجد فنان معاصر عرف كيف يخضع مثل هذه الشروط في التصّور الإنساني، ليكون كل شخص لديه بمثابة قاعدة مبنية بمزيد من الألم، ومزيد من الحقيقة، تتمدد، وتتعرض، وتتشاهق، ليشرف من خلالها المشاهد على الوضع البشري، وكأنها رحلة للبحث عن الحقيقة، وجدية الحياة، تبدأ من الجزئيات إلى التخطيط العام. عن هذه الرحلة التي تبدأ من هذه الشخوص المتفردة المعزولة في الاستراحة المتكافئة، يكتب جياكوميتي قائلاً: «النحت هو استراحة الفراغ في الفضاء، حيث ننقب من أجل أن نبني الأشياء. وفي بعض المرات، يكون هذا الشيء منتهياً مع خلق المساحة، والمساحة دائماً توجد ما بين الموضوعات ذاتها وعملية النحت». إذن، بالنسبة لجياكوميتي، الفراغ والعزلة والمساحة والمسافة هي العناصر الأساسية في تنظيم العمل النحتي، وهي العناصر والشروط التي تحدّ العالم والناس.

الوجود الإنساني واغتراب الروح

معرض إيطالي كبير لجياكوميتي

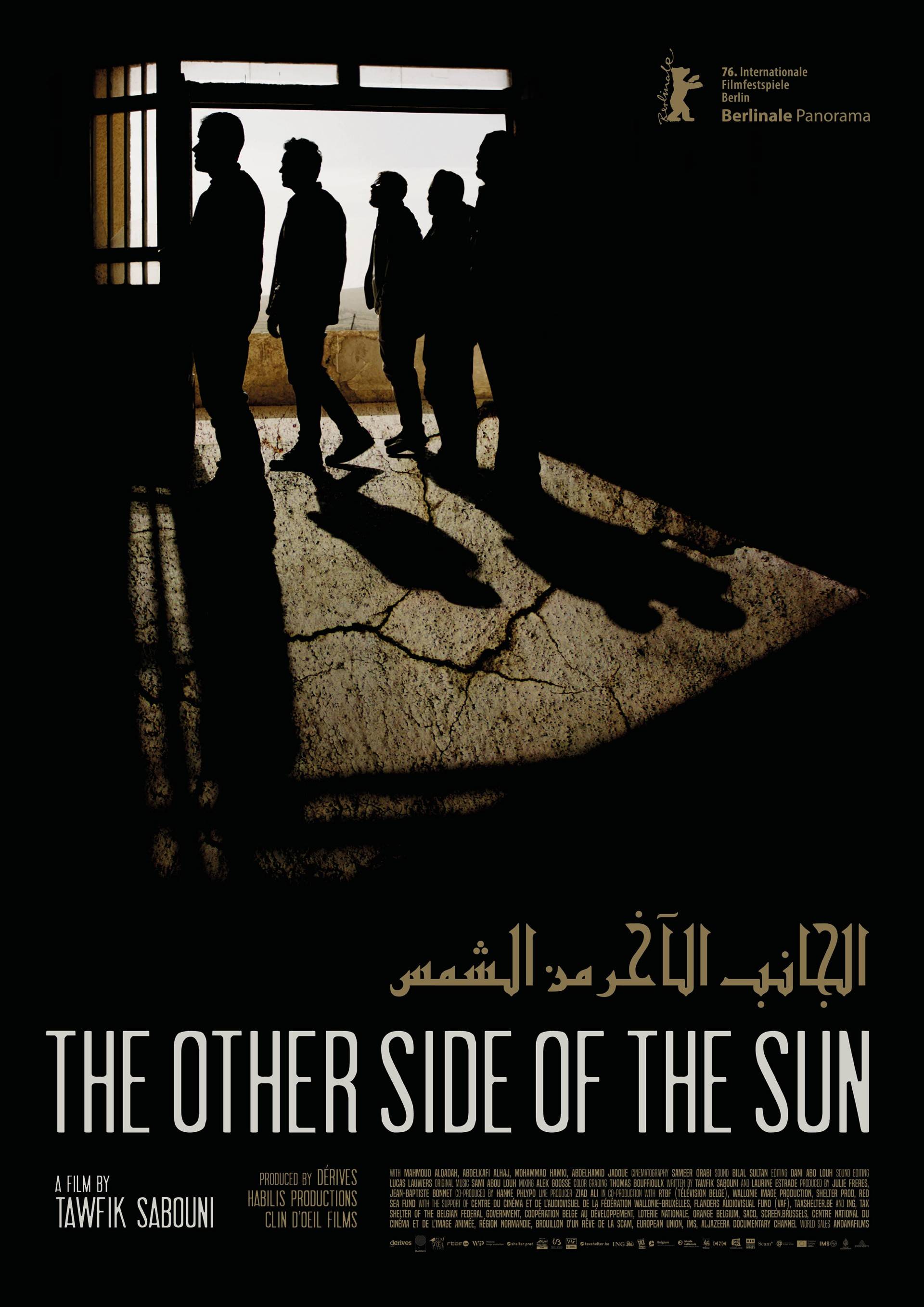

من المعرض

الوجود الإنساني واغتراب الروح

من المعرض

لم تشترك بعد

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة