قالت المخرجة الإيرانية سبيده فارسي إن فكرة فيلمها الوثائقي «ضع روحك على كفّك وامشِ» وُلدت من لحظة صدمة وحيرة، حين كانت تجوب العالم مع فيلمها السابق في مهرجانات دولية، لتجد نفسها في مواجهة حدثٍ مأساويّ قلب نظرتها إلى العالم رأساً على عقب مع اندلاع «حرب غزّة»، مشيرةً إلى أنها، مثل غيرها من الناس، كانت تتابع الأخبار من مدن مختلفة، لكنها شعرت بغياب الصوت الفلسطيني تماماً في التغطية الإعلامية.

وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أنها لم تجد أحداً يسأل الفلسطينيين أنفسهم كيف يعيشون تلك الحرب، أو كيف يواجهون ما وصفتها بأنها «إبادة»، مشيرةً إلى أنها قررت الاقتراب أكثر من الحقيقة لتحاول الفهم بنفسها، ليس فقط بصفتها إنسانة، بل بوصفها صانعة أفلام تؤمن بأن السينما فعل مقاومة ومعرفة في الوقت نفسه.

وأكّدت أنّ «نيّتها الأولى كانت الذهاب إلى غزّة، وحاولت فعل ذلك عبر معبر رفح، لكنها اصطدمت باستحالة العبور؛ وعندها اتجهت إلى القاهرة، حيث تعرّفت إلى مجموعة من اللاجئين الفلسطينيين في حيّ مدينة نصر، وبدأت في تصوير شهاداتهم».

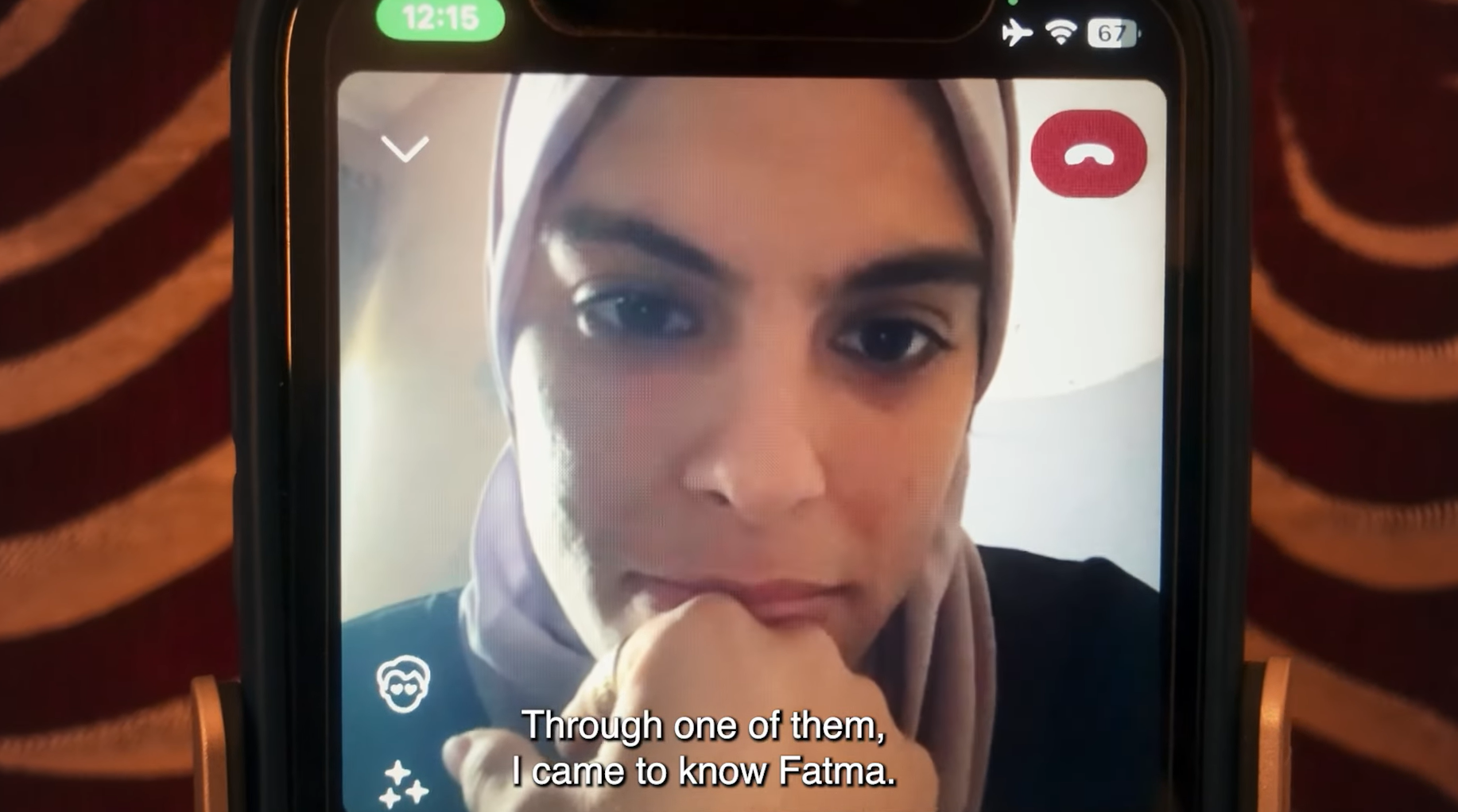

وأوضحت أنّها «شعرت بالإحباط لأنّها كانت تبحث عن صوتٍ من الداخل، مَن يعيش المأساة لا مَن خرج منها»، مشيرةً إلى أنّ «أحد معارفها الفلسطينيين عرّفها بمصوّرة من غزّة تُدعى (فاطمة حسونة)، ووصفها بأنّها موهوبة وشجاعة». وكانت تلك الصدفة نقطة التحوّل التي قادتها إلى جوهر الفيلم، بعد أن بدأت أول مكالمة بينهما، وأدركت وقتها أنّها وجدت بطلة العمل.

وتتبع سَبيده فارسي في فيلمها الوثائقي، الذي حصد جائزة «الجمهور» مناصفةً في الدورة الماضية من مهرجان «الجونة السينمائي»، رحلة المصوّرة الفلسطينية فاطمة حسونة على مدار عامٍ من المكالمات المصوّرة، وحتى لحظة مقتلها في أبريل (نيسان) 2025، ليرصد العمل حياة شابّة تعيش وسط القصف والحصار، لكنها تواصل توثيق الحياة اليومية في غزّة بكاميرتها

وخلال الأحداث، نراها في مكالمات متكررة مع المخرجة، تتحدث عن خوفها وأحلامها الصغيرة، وعن شغفها بالتصوير. وينتهي الفيلم بمكالمة أخيرة تتحدث فيها فاطمة عن العرض المنتظر للفيلم في مهرجان «كان السينمائي»، وعن أملها في حضور المهرجان، قبل أن تتحوّل الشاشة إلى السواد، وتظهر كتابات تخبرنا بأنّ فاطمة استُشهدت في اليوم التالي مع عائلتها تحت الأنقاض.

وأكدت المخرجة الإيرانية أنّها صوّرت على مدار عام كامل، وحرّرت اللقطات 9 أشهر أخرى، وأنّ العمل تطوّر تدريجياً، مشيرةً إلى أنّ المحادثات بينهما، وما تخللها من تبادل وتجارب مشتركة، كانت جزءاً أساسياً من البناء الدرامي والإنساني للفيلم، الذي تطوّر في أثناء التصوير لا في مرحلة الكتابة، لأنّ الحياة نفسها كانت تتغيّر كل يوم في غزّة.

وعن علاقتها بفاطمة، قالت فارسي إنّها شعرت بأنّها قريبة منها على نحوٍ عميق، ربما لأنّ فاطمة فلسطينية منفية، عاشت تجربة السجن، والمنع من السفر، والنفي القسري، لافتةً إلى أنّها «تعرف معنى أن يُغلق وطنك في وجهك، وأن يُسلب منك الحق في الخروج، لذلك فهمت بصدقٍ إحساس فاطمة بالحصار، وفهمت أكثر خوفها وحلمها في الوقت نفسه»، على حدّ تعبيرها.

وأشارت إلى أنّها كانت تخشى يومياً على حياة «فاطمة»، وتستيقظ كل صباح وهي قلقة من أن تكون فقدتها تحت القصف، لكنها لم تتخيّل قط أنّها ستكون هدفاً مباشراً لهجومٍ إسرائيلي، وأنّها عندما علمت بمقتلها كانت في حالة ذهول تام، خصوصاً بعدما تأكدت أنّ القصف الذي دمّر منزلها كان «استهدافاً متعمّداً»، وفق تقريرٍ رسمي، مشيرةً إلى أنّ «فاطمة كانت مصوّرة موهوبة، وشاعرة، وشابة مضيئة، رغم كل ما يحيط بها من ظلام».

وأوضحت فارسي أنّها لم تكن تفكّر في أثناء التصوير في ردود فعل الجمهور، لأنّها كانت تركّز على أمرين فقط: أن تكون صديقة تستمع لفاطمة، وأن تصنع فيلماً يمنح شهادتها الخلود، لافتةً إلى أنّها «شعرت بأنّ فاطمة، بقدر ما كانت عيناها في غزّة، كانت هي في المقابل نافذتها على العالم الخارجي، وأنّ بينهما نوعاً من التبادل الوجوديّ النادر».

وأضافت: «كنتُ أصوّر يومياً، وأتحدث إليها كل يوم، وأحرّر اللقطات في الوقت نفسه. كنتُ أعيش في حالٍ من الانقسام الغريب بين العالمين: عالمي الحر، وعالمها المحاصر».

وأكدت أنّها كانت على تواصلٍ معها حتى قبل أيام قليلة من وفاتها، وأنّ فاطمة كانت قد علمت باختيار الفيلم للعرض في مهرجان «كان» السينمائي، وكانت تتحدث بحماسٍ عن إمكانية السفر إلى فرنسا، قبل أن يُسدل الموت الستار على هذا الحلم، مشيرةً إلى أنّها حين بدأت المونتاج لم تكن تعلم كيف ستنتهي الحكاية، وأنّ النهاية جاءت قسراً وليست اختياراً فنياً، بعد أن تحوّل الواقع إلى مأساة مكتملة الأركان.

وقالت إنّ الفيلم تغيّر تغيّراً جوهرياً بعد رحيل فاطمة، لأنّ المشاهد التي كانت تنبض بالأمل باتت تُقرأ الآن بمرارةٍ مضاعفة، وكلّ ابتسامة منها صارت بمثابة وداعٍ أخير، لافتةً إلى أنّ «هذه النهاية المأساوية، على قسوتها، جعلت الفيلم شاهداً أبدياً على إنسانٍ كان يجب أن يظل حياً».

وأكدت أنّ العمل لاقى تجاوباً إنسانياً واسعاً في المهرجانات، وأنّها تلقّت جوائز عدّة، منها 3 جوائز بتصويت الجمهور، أحدثها في «الجونة السينمائي»، وهو ما عدّته دليلاً على قوة الأثر الإنساني للفيلم أكثر من كونه عملاً سياسياً.

وأشارت إلى أنّها لا تفصل بين السياسة والفن، لكنها ترى السياسة من منظورٍ إنساني لا دعائي، وأنّ ما تصنعه هو «سينما عن الإنسان قبل الحدث»، لافتةً إلى أنّ «المونتاج كان مرهِقاً نفسياً، لأنها كانت تُضطر إلى مراجعة لحظات عاشتها مع فاطمة كأنها تستعيدها من الغياب، وإنّ أكثر ما يؤلمها اليوم هو افتقادها لصوتها وابتسامتها في كل صباح».