يقود بنيامين نتنياهو أكبر ائتلاف حكومي لليمين في إسرائيل. في الظاهر يستطيع القول إن غالبية الشعب من اليمين؛ ولذلك لا يستطيع، حتى لو أراد، أن يفرض عليهم عملية سلام. لكن تاريخ اليمين الإسرائيلي يثبت شيئاً آخر. فعندما قادهم مناحيم بيغن عرف كيف يسوّق للشعب الإسرائيلي عملية السلام مع مصر.

ذات مرة، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يقنع الكثير من قادة الغرب، من الأصدقاء والحلفاء، بأنه قادر على إقناع غالبية الشعب بأي شيء يريده. لكنه يحتاج إلى موقف عربي متين ليطلق عملية سلام. وعندما كانوا يذكّرونه بأن العرب أطلقوا مبادرة سلام تاريخية من خلال المبادرة السعودية التي أُقرّت في مؤتمر بيروت للقمة العربية سنة 2002، والتفّت حولها غالبية الدول الإسلامية، راح يتحدث عن «ضرورة إجراء تعديلات عليها» تمكّنه من إقناع شعبه بها كونه «يتجه بغالبيته إلى اليمين بسبب الإرهاب الفلسطيني»، حسب ما نُقل عنه. وعندما أجريت توضيحات وتعديلات على المبادرة، تستجيب لمخاوف الإسرائيليين، أعلن نتنياهو تأييده لحل الدولتين (الخطاب الشهير في جامعة بار إيلان في 14 يونيو/حزيران سنة 2009). لكنه في الممارسة، وبعدئذ على أرض الواقع، تراجع وراح يفتش عن التبريرات والحجج جنباً إلى جنب مع إجهاض أي محاولة جدية للتسوية.

والسؤال الأول الذي يُطرح هنا، هل صحيح أن نتنياهو لا يستطيع إقناع الغالبية اليمينية من الإسرائيليين باتفاقية سلام؟ أم أن المشكلة كامنة فيه؟

للإجابة عن هذا السؤال، ينبغي العودة قليلاً إلى الوراء، إلى أول حكومة يمين قامت في إسرائيل، وذلك في سنة 1977. وصل إلى الحكم يومها زعيم المعارضة اليمينية مناحيم بيغن، بعد أن هزم حزب العمل برئاسة شمعون بيريز وأحدث انقلاباً تاريخياً في حكم إسرائيل والحركة الصهيونية برمتها. أعلن بيغن برنامجاً سياسياً متطرفاً يتنكّر للقضية الفلسطينية، ويتمسك بأرض إسرائيل الكبرى، ويتحدث عن السلام المبني على قوة السلاح.

كانت إسرائيل خارجة لتوها من حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973، التي عُدَّت إخفاقاً خطيراً يصل إلى حد الفساد. وساد الاقتناع يومها بأن الفشل كان للمخابرات والجيش، لكن المسؤولية تقع على عاتق القيادة السياسية التي لم تراقب أجهزة الأمن كما يجب. وبدا اليمين بثقة عالية بالنفس. وفجأة، جاءت زيارة الرئيس المصري أنور السادات للقدس. فزلزل المجتمع الإسرائيلي. واحتار الناس بين التوجه إلى السلام وبين الشكوك بأنها خدعة مصرية. وبعد شهور من المفاوضات، جاءت دعوة الرئيس الأميركي جيمي كارتر إلى كامب ديفيد. وخاض الإسرائيليون نقاشات حادة حول «ثمن السلام». ووقفت الحكومة ضد أي انسحاب من الأراضي المصرية المحتلة.

قبيل سفر بيغن إلى مؤتمر كامب ديفيد، سرت إشاعات قوية بأن إسرائيل وافقت على الانسحاب من شرم الشيخ، وهي منطقة صغيرة في سيناء. وعندما سئل وزير الخارجية موشيه ديان عن الموضوع أجاب: «إذا خيّروني ما بين شرم الشيخ من دون سلام أو سلام من دون شرم الشيخ، فسأختار شرم الشيخ بلا سلام». وعندما سئل بيغن أجاب: «إذا طولبت بالانسحاب من شبر واحد من سيناء فسأحزم حقائبي وأعود إلى البلاد». لكن بيغن وديان عادا من كامب ديفيد عام 1978 وقد وقّعا مع الرئيس السادات على اتفاقية تنسحب بموجبها إسرائيل من كل سيناء وتزيل المستوطنات القائمة فيها وتعترف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير ليقام حكم ذاتي لهم في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وسُئل ديان عن سبب تراجعه، فقال: «لقد غيّرت رأيي ومن لا يغيّر رأيه هو الحمار». وأما بيغن، فدافع عن قراره أمام الجمهور الإسرائيلي، بطريقة سياسية إنسانية مقنعة، فقال: «عندما كنا في كامب ديفيد، شاهدت تلك المناظر الخلابة، خضرة وماء ووروداً كثيرة، وأجواءً سريالية ساحرة، والمسنون يجلسون بمرح وفرح، والشباب والصبايا يتسامرون والأولاد يلعبون، تذكرت عندها 12 ألف إسرائيلي قُتلوا في الحروب. فقررت ألا أفوّت فرصة السلام وقلت: أنا لا أريد أن يقتل 12 إسرائيلياً آخر في الحروب».

وفق استطلاع نشره المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، كان 73 في المائة من الإسرائيليين يعارضون التنازل عن شرم الشيخ قبيل المفاوضات. ولكن، بعد التوقيع على الاتفاق وخطابات بيغن وديان عن أهميته، أجري استطلاع آخر في المعهد نفسه نُشر في مطلع سنة 1980 فكانت النتيجة أن 74 في المائة من الإسرائيليين يؤمنون بهذا السلام.

فعندما يكون هناك قائد ذو مصداقية لدى جمهوره، مقتنع بالسلام ومستعد للمخاطرة في سبيله، لكي يحقن دماء أبناء شعبه، يستطيع إقناع شعبه أيضاً. والحقيقة أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يناصر إسرائيل، ينطلق من المفاهيم نفسها القائلة بأن اليمين هو الذي يستطيع جلب السلام وتمرير اتفاقات سلام. فإذا تم الافتراض بأن نتنياهو قرر إحداث انعطافة في سياسة إسرائيل وتبنى مشروع سلام، وعرضه على المجتمع الإسرائيلي، فإن التوقعات تشير إلى أنه سيحظى على الأرجح بتأييد 100 نائب في الكنيست (جميع نواب المعارضة من الأحزاب الصهيونية والأحزاب العربية وغالبية نواب حزبه الليكود والأحزاب الدينية). بينما في حال سقوط نتنياهو وتشكيل حكومة من الوسط الليبرالي واليسار فسيقف نصف الإسرائيليين ضدها وضد أي مشروع سلام تأتي به، وربما تتحرك ميليشيات اليمين ضد هذه الحكومة بعنف وعداء.

هل نتنياهو مؤهل؟

إذن، يوجد منطق في القول إن اليمين في إسرائيل أكثر قدرة على الشراكة في عملية سلام. والسؤال هو ليس إن كان نتنياهو، شخصياً، قادراً على قيادة إسرائيل لمثل هذا التطور، بل إن كان مؤهلاً لمثل لذلك، ويملك الإرادة والمصلحة. هنا توجد مشكلة، ويبدو نتنياهو عقبة كأداء. والسبب، ليس لأنه لا يؤمن بالسلام، بل لأن لديه همّاً آخر أهمّ من السلام.

هذا الهمّ، كما يقول خصومه، هو الخوف من السجن. فالمعركة التي يخوضها نتنياهو اليوم في جهاز القضاء تعود إلى اقتناعه بأن الجهاز القضائي، ومن ورائه الدولة العميقة في إسرائيل، يريد إدانته بتهم الفساد التي يُحاكم فيها، ويُعد له ملفات جنائية أخرى: فضيحة الفساد في صفقات الغواصات، والإخفاقات في 7 أكتوبر (هجوم «حماس» المباغت عام 2023)، وقضية ما يُعرف بـ«قطر غيت». وهو يخشى أن يصدر بحقه حكم بالسجن سنوات عدة، فيعتبر ما يحصل معركة حياة أو موت. يخوضها حتى النهاية. ويرى أن عليه أن يخوضها من موقع قوة، كرئيس حكومة، ويدرك أن تخليه عن الكرسي سيجعله ضعيفاً ويسهّل عملية البطش به.

ربما كان نتنياهو يخجل، قبل ثلاث أو أربع سنوات، من خوض مثل هذه المعركة، لكنه، كما يبدو، نزع عنه قناع الخجل وباشر عملية انقلاب على منظومة جهاز القضاء تقوّض أسسه وأركان النظام الليبرالي. وإذا كان نتنياهو حذراً بعض الشيء في تطبيق سياسته هذه، بسبب المظاهرات العارمة ضده، فإنه بعد 7 أكتوبر 2023، ازداد إصراراً على خوض هذه المعركة؛ لأنه يرى الدولة العميقة تريد تحميله كامل المسؤولية عن الإخفاق في مواجهة «حماس» وهجومها على بلدات غلاف غزة. وقد رد على ذلك بهجوم كاسح على الدولة العميقة. فأقال رئيس جهاز المخابرات الداخلية رونين بار. ودفع رئيس أركان الجيش هيرتسي هليفي إلى الاستقالة. وأقال المستشارة القضائية للحكومة. وأدخل رجال اليمين إلى المحكمة العليا. وسيطر على جهاز الشرطة. وضرب المؤسسات الإعلامية المستقلة. وقاد حملة تحريض علنية على الدولة العميقة.

والتقت مصلحته الشخصية هذه مع مصلحة اليمين العقائدي في حكومته، بقيادة بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير، اللذين يريان في حكمه فرصة تاريخية للقضاء على القضية الفلسطينية، وتقويض السلطة الفلسطينية، وتوسيع نطاق الاستيطان اليهودي وضم الضفة الغربية وفرض القانون الإسرائيلي عليها. كما التقت مصلحته مع مصالح الأحزاب الدينية (الحريديم) التي تسعى إلى إعفاء شبابها من الخدمة العسكرية. وبذلك يثبت ائتلافه الحاكم ليس فقط ليستمر في الحكم حتى آخر الدورة في نهاية 2026، بل لفحص إمكانية إلغاء الانتخابات، بحجة حالة الطوارئ الحربية، حسب ما يخشى خصوم نتنياهو.

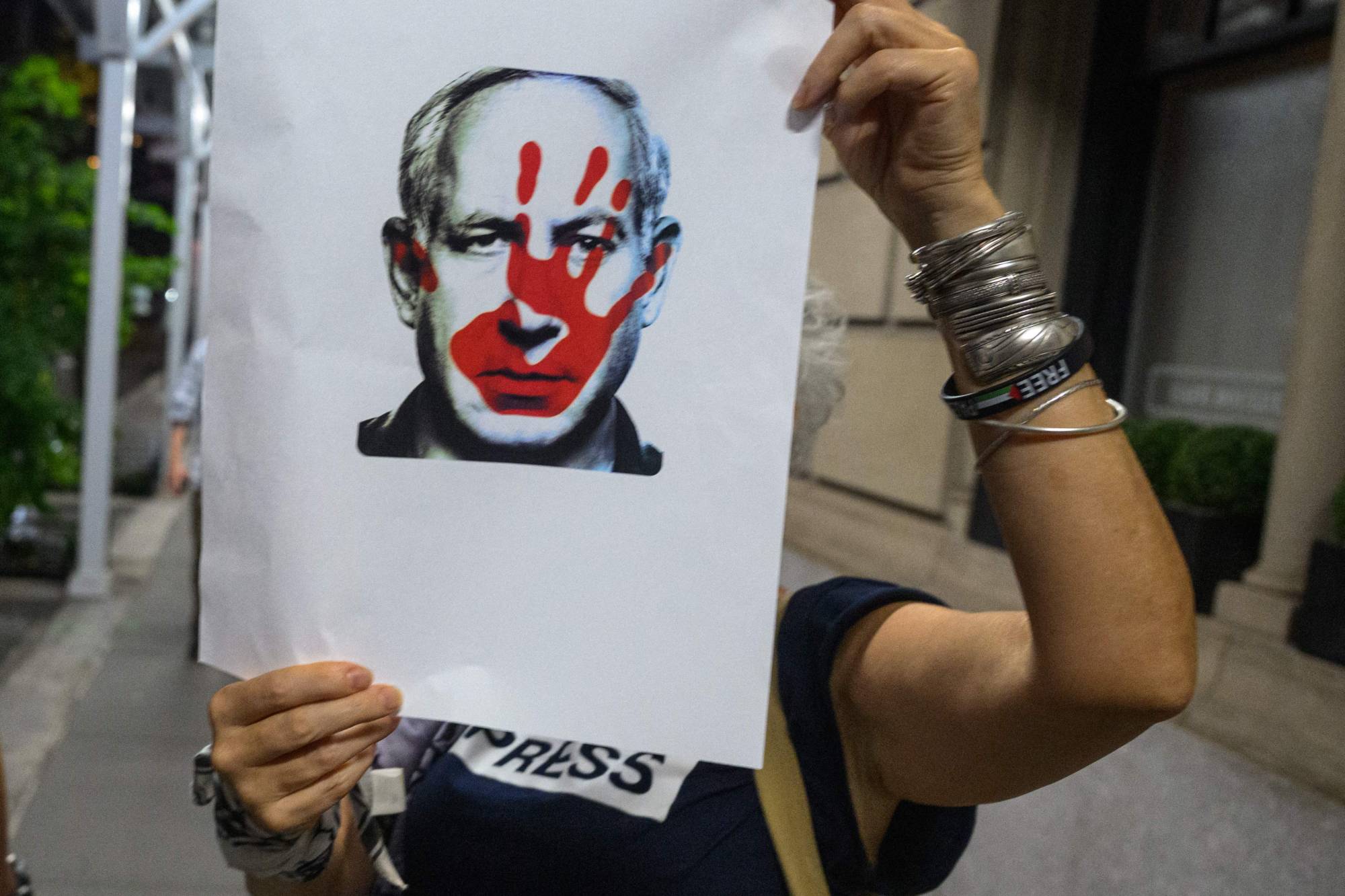

وفي خضم كل ذلك، ترى إسرائيل نفسها وقد أصبحت منبوذة في كثير من دول الغرب. فالدولة العبرية، التي قدّمت نفسها على أنها الجبهة الأمامية للغرب في الشرق الأوسط وواحة الديمقراطية، ووصفها المستشار الألماني فريدريش ميرتس «كمن يقوم بالأعمال القذرة باسمنا». باتت دولة مشوهة. وأولئك الأوروبيون الذين يطالبون بإصلاح السلطة الفلسطينية، يجدون أنفسهم يطرحون مطلب إصلاح الحكم في إسرائيل أيضاً. برأيهم، ليس السلطة الفلسطينية وحدها من يحتاج إلى إصلاح، بل إسرائيل أيضاً. فنتنياهو يقودها ببرامج وخطط تهدد بإحراق الشرق الأوسط بأسره، على ما يشكو كثير من المسؤولين في المنطقة. وهذا هو ما يجعل الأوروبيين أيضاً يدركون خطورة وضعه ويضعون أيديهم بأيدي الدول العربية للجم التدهور. فنتنياهو، كما يخشى كثيرون، لا يكتفي بإدارة مشروع حرب متواصلة بلا نهاية، بل يدير معركة ضد السلام. يحاول تخويف الناس في إسرائيل من السلام.