قد تكون «القهقهة» هي الكلمة العربية المُثلى لترجمة عبارة «لول!» (LOL!) الإنجليزية التي استخدمها العالم المُسْتَقبلي مايك والش ليقول إنه «يضحك عالياً» عندما طلبت رأيه بالدعوة التي وجهها مؤسس شركتي «تيسلا» و«سبايس أكس» ومالك «تويتر» إيلون ماسك، مع مئات آخرين لكي تتوقف شركة «أوبن أيه آي» برئاسة سام التمان وكل مختبرات الذكاء الاصطناعي «فوراً ولمدة ستة أشهر على الأقل» عن تطوير الأنظمة الأكثر قوة من «تشات جي بي تي 4».

«كوول!» (!Cool) إنجليزية قالها ابن السنوات الست لأهله عند عودته من المدرسة مبهوراً بما قدمته مُعلمته الصف الأول الابتدائي. إذ فتحت الكومبيوتر ودعته مع بقية التلامذة إلى طرح ما يخطر على بالهم من أسئلة. فقدم «تشات جي بي تي» الأجوبة الصحيحة. لكن المعلمة قادت تلامذتها إلى الاستنتاج أنه من الغش تكليف الكومبيوتر بالقيام بما عليهم من واجبات وفروض مدرسية في البيت.

المقاربة ذاتها استدعت سؤالاً مختبرياً حول مسائل أخلاقية مثل الغش في الفروض المدرسية، طرحه باحث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا «إم آي تي» على «تشات جي بي تي»، الذي قدم أيضاً الأجوبة «الصحيحة» بل «المثالية»، من دون أن يعكس ذلك قلقاً حقيقياً عند المدير الإداري لشركة «سوميرو» العملاقة للاستثمار في التكنولوجيا الجديدة عبده جورج قديفة، الذي يتلاقى مع والش، مؤلف كتاب «القائد الخوارزمي، كيف تكون ذكياً عندما تصير الآلات أكثر ذكاء» الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة والعالم. كلاهما عزا المطالبة بالوقف الموقت لتطوير الذكاء الاصطناعي إلى «تخلف» إيلون ماسك عن ركب حققه شريكه السابق سام التمان، الذي «أخرج الجني من القمقم».

وكذلك عبر مؤلف كتاب «حقيقة الذكاء الاصطناعي ومستقبل البشرية» الشهير الدكتور ستيفن شوارتز، الذي عمل لدى جامعة يال الأميركية، عن اعتقاده بأن «المياه تدفقت فوق السدّ»، ولم يعد في الإمكان وقف التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي.

المستوى الذي بلغه الذكاء الاصطناعي في مختبرات المؤسسات الجامعية، وبدأ ينتقل بعجلة إلى الحياة اليومية للناس خلال الأشهر القليلة الماضية، يرقى إلى ما أحدثه «مشروع مانهاتن»، الذي أنتج القنبلة الذرية، طبقاً للعالم الأميركي - الفلسطيني الأصل البروفسور منذر دحلة، الذي يدير معهد البيانات والأنظمة والمجتمع في «إم آي تي»، المؤسسة الجامعية المصنفة أولى عالمياً في علوم التكنولوجيا.

أجرت «الشرق الأوسط» حوارات منفصلة، ولكن لتكون بمثابة حلقة افتراضية متخيّلة أميركية - عربية، فجمعت بالإضافة إلى دحلة ووالش وقديفة وشوارتز، كلاً من النائب الأول لرئيس شركة «جينماب» الدنماركية للتكنولوجيا البيولوجية والمدير العالمي لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور هشام حمادة ومدير «مجتمع جميل» جورج ريتشاردز وعضو مجلس أمناء الجامعة الأميركية في بيروت الرئيس التنفيذي لشركة «مجرّة» عبد السلام هيكل.

جميعهم في إطار جهد يتعدى الإعجاب، أو حتى الانبهار، بما يعدّه البعض «نظماً خارقة» ستؤدي إلى تحوّل ليس فقط في كل مجالات العمل، بل أيضاً في حياة الناس، كما نعرفها. أجاب هؤلاء، كل من موقعه ومنطلقه، عن أسئلة بعضها يمكن أن يبدو بسيطاً وساذجاً، مثل «الغش»، وبعضها الآخر مركب ومعقد، مثل احتمال تغلّب الذكاء الاصطناعي يوماً على صانعيها من البشر.

عندما قدم باحث من معهد «إم آي تي»، سؤالاً لـ«تشات جي بي تي» من أجل شرح مسائل أخلاقية واجتماعية تتعلق بأن يقوم الذكاء الاصطناعي بواجبك المدرسي كتلميذ أو كطالب، جاء جواب «تشات جي بي تي»، لافتاً «هناك عدد قليل من المشكلات الأخلاقية والاجتماعية المحتملة عند استخدام الذكاء الاصطناعي في أداء الواجبات المدرسية. أولاً، إذا كان الطلاب يستخدمون الذكاء الاصطناعي لأداء واجباتهم المدرسية نيابة عنهم، ربما لا يتعلمون المادة كما ينبغي. وهذا ما يمكن أن يؤدي هذا إلى مشاكل في المستقبل عندما يُتوقع منهم معرفة المواد اللازمة للامتحانات أو تطبيقات العالم الحقيقي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي لأداء الواجب المدرسي إلى الغش. إذا كان الطلاب قادرين على الابتعاد عن استخدام الذكاء الاصطناعي في أداء واجباتهم المدرسية نيابة عنهم، ربما يخلق ذلك ميزة غير عادلة بالنسبة إلى الطلاب الآخرين الذين يقومون بواجبهم المدرسي بأنفسهم. أخيراً، يمكن أن يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي للقيام بالواجب المدرسي إلى الاعتماد على التكنولوجيا التي يمكن أن تكون ضارة إذا فشلت التكنولوجيا أو صارت غير متوافرة».

كان هذا «جواباً رائعاً ومثيراً للإعجاب».

التغيير التخريبي

في عصر التقنيات المتسارعة و«التغيير التخريبي» (مفهوم علمي جديد يتعلق بأثر التغييرات التكنولوجية المتسارعة على حياة الناس)، كان الكتاب الأخير لمايك والش «القائد الخوارزمي: كيف تكون ذكياً عندما تكون الآلات أكثر ذكاءً»، بمثابة دليل مفعم بالأمل لإعادة ابتكار القيادة والمؤسسات، علماً بأن كتابه الأول «فيوتشرتايمنت» («الترفيه المستقبلي») لعام 2009 فاز بجوائز أميركية وعالمية، بعدما توقع فيه تأثير الهاتف الذكي على إعادة تشكيل صناعة الإعلام والتسويق، والظهور الوشيك لوسائل الإعلام الاجتماعية والمؤثرين الرقميين وتدفق الترفيه.

وفي كتابه الثاني «قاموس الأفكار الخطرة» لعام 2014، توقع والش اختراقات في شبكات الأقمار الاصطناعية الصغيرة والعملات المشفرة والسيارات الذاتية القيادة والطائرات المسيّرة والبيولوجيا الرقمية. تُرجمت هذه الكتب الثلاثة إلى اللغات العربية، والألمانية، واليابانية، والصينية، والكورية والبولندية.

يشبه الدخول في الذكاء الاصطناعي اليوم بدء العمل يوماً بأنوال الحياكة الميكانيكية. آنذاك ثار عمال النسيج وحطموا الآلات الجديدة، غير أنهم سرعان ما أدركوا أن العمل الوحيد الذي خسروه، هو الذي لا يبعث على السعادة بين البشر - وكان هناك بالفعل المزيد من الوظائف المختلفة الجديدة المتاحة الآن. في نهاية المطاف، صار نول جاكارد الآلي، الذي يعمل ببطاقات تسجيل أوقات الشغل، أساساً لأجهزة الكومبيوتر الحديثة. يعتقد مايك والش أن «الخطر الحقيقي للذكاء الاصطناعي لا يتمثل في أن تصبح الأنظمة مدركة لذاتها وأن تدمرنا، بل يكمن في تفويض الكثير من اتخاذ القرارات لمنصات سيئة التصميم لا نفهمها تماماً».

اختبار تورينغ

بمقاربة مشابهة، أعاد قديفة إلى الأذهان الاختبار الذي ابتكره ألان تورينغ، أحد الرواد الأوائل في التشفير والحوسبة، لمعرفة ما إذا كان الذكاء الاصطناعي يقترب من الذكاء البشري، باختبار يقتضي وضع كومبيوتر خلف ستارة، ثم أن تطلب من شخص ما أن يتحدث مع «الشخص» الآخر خلف الستارة من دون أن يعرف أنه كومبيوتر. فإذا بدا منطقياً وكأنه إنسان، تعلم أننا نقترب من الذكاء البشري، وهذا ما تفعله «جي بي تي» الذي «يستند إلى 175 ملياراً من الوسائط الرقمية، مع رقمنة 300 مليار جزئية من المعلومات، ويستند إلى 40 ألف رمز في اللغة الإنجليزية»، مؤكداً أن «كل هذه الأرقام مدعاة للاحتفال بدلاً من القلق».

ومع أن هذه الأرقام تبدو فلكية، شرح ستيف شوارتز، الذي ألّف أيضاً كتاب «الروبوتات الشريرة، الكومبيوترات القاتلة، وخرافات أخرى» وشارك في تأسيس شركة «ديفايس24» للتكنولوجيا الذكية، طريقة بنائها، معبراً أولاً عن اعتقاده أن «(تشات جي بي تي) ليس أذكى من البشر. ولكن لديه ذاكرة أكبر»، موضحاً أنه «جرى تدريب (تشات جي بي تي) بقراءة ما يعادل ثلاثة ملايين كتاب. يختارون ثلاثة ملايين كتاب، ثم يحددون الكتاب الأول، ويقولون لـ(تشات جي بي تي): حسناً، هذه هي الكلمة الأولى في الكتاب، وعلى (تشات جي بي تي) أن يتوقع الكلمة الثانية. وبالطبع، سينتج أمراً ما بصورة عشوائية لكي تعطيه الإجابة الصحيحة، ومن ثم تقدم له الكلمتين الأوليين وكلمة ثالثة محددة. وبالطبع، ستأتي النتيجة عشوائية مرة أخرى. وتعطيه الإجابة الصحيحة مجدداً. وتبقى على هذا المنوال إلى أن ينتهي الكتاب بأكمله. وبعد ذلك تكون أعطيت ثلاثة ملايين إجابة صحيحة انطلاقاً من الكلمة التالية في الكتاب. وتطلب تعديل مرجعياته. في المرة القادمة، سيقوم (تشات جي بي تي) بعمل أفضل بكثير للتنبؤ».

وذكر بأن الملايين الثلاثة من الكتب، إنما هي إنترنت ونصوص على شبكة التطوير التي يجري تدريبها من أجل التنبؤ بالكلمة التالية. وبذلك، يتضح أنه عليك أن تتعلم الحقائق. إذن، من خلال قراءة ثلاثة ملايين كتاب، تعلمت الكثير من الحقائق. تعلمت قواعد اللغة الإنجليزية. تعلمت الكثير من المفاهيم، مثل أن الطيور يمكن أن تطير والسيارات لها عجلات. فقط كن قادراً على تنبؤ الكلمة التالية. هذه هي التكنولوجيا الكامنة التي تسمى «جي بي تي 3 أو 3.5 أو 4.0». هذه الأنظمة ليست تماماً مثل البشر. لذا؛ فإن السؤال ما هو مقدار ما تعلمته؟ وما مقدار ما يجعل ذلك تفكيراً بشرياً؟

نماذج اللغة الكبيرة

«الوثبة التكنولوجية» التي تحققت بالذكاء الاصطناعي لم تفاجئ الدكتور هشام حمادة الذي يركز في أبحاثه على إحداث اختراق في العلوم الدوائية للأمراض المستعصية. ويوضح أنه على رغم أن الخوارزميات الخاصة بنماذج اللغة الكبيرة التي تدعم الذكاء الاصطناعي التوليدي، «ليست موجودة منذ فترة طويلة»؛ لأنها «بدأت عام 2017 في ورقة بحثية من (غوغل)»، لافتاً إلى أن «ما جعله ينتشر على نطاق واسع هو إمكانية الوصول»، حين قامت شركة «أوبن إيه آي» في سان فرانسيسكو بإتاحته للجمهور من خلال لغة طبيعية. يمكن فقط لأي شخص أن يصل إليه لطرح الأسئلة، بالإضافة إلى التغطية الإعلامية عن إمكاناتها وآثارها الأخلاقية. وأضاف أن «هذا ما ساهم في زيادة الوعي العام والانبهار بهذه التكنولوجيا. ولذا؛ أعتقد أنها ليست الخوارزمية فقط، بل أيضاً سهولة الوصول إليها».

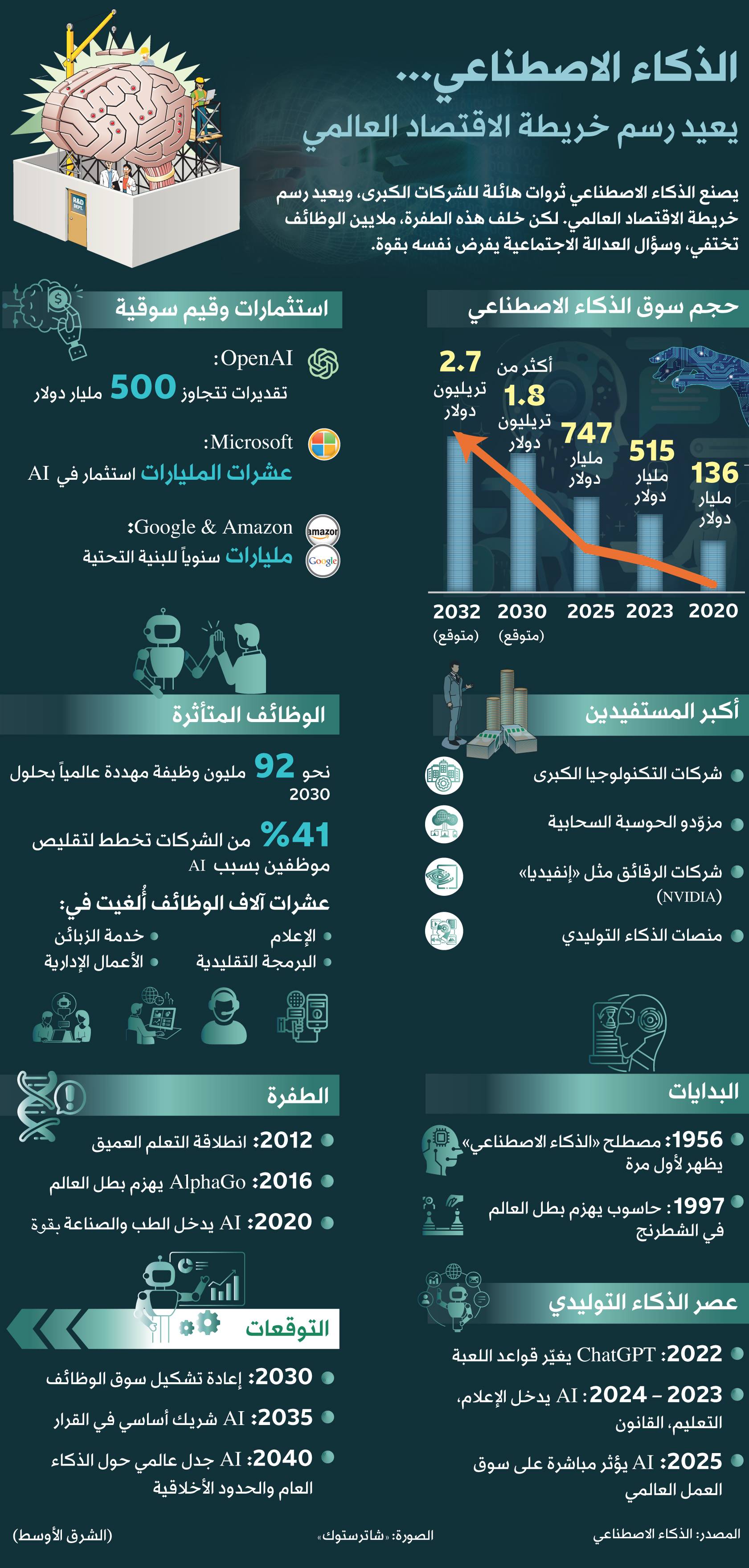

خلال السنين العشر الماضية، ومنذ أن فاز جيفري هينتون وفريقه بمسابقة «أيميدج نت» عام 2012، وحتى نهاية عام 2022 مع تقديم «تشات جي بي تي»، حصلت عمليات تطوير هائلة في الحوسبة، والبنية التحتية السحابية، والتصميم الخوارزمي، وجودة البيانات. وبدا واضحاً أن الذكاء الاصطناعي سيحوّل بشكل أساسي العمليات في كل مؤسسة وصناعة. ويعتقد مايك والش أن جائحة «كوفيد - 19» بدءاً من عام 2020 «كانت العامل المحفز» لـ«تسريع» التحول الرقمي، الذي «يحتمل أن يكون أدى إلى تسريع مجيء عصر الذكاء الاصطناعي بمقدار ما لا يقل عن عشر سنين».

ليس لدى شوارتز قلق من أن يصير الذكاء الاصطناعي «قوياً للغاية بما يمكنه من السيطرة على العالم»، مذكراً بأن ذلك كان رأي سام التمان الذي أوضح أنه «حتى لو كنا نتقدم نحو هذا المستوى من الذكاء الاصطناعي بما يمكنه من السيطرة على العالم، فمن الأفضل طرح هذه التطورات ببطء وتدريجاً عوض تقديمها بالكامل إلى العالم مرة واحدة». وأضاف أنه «إذا فعلنا ذلك ببطء، يمكننا معرفة المشاكل، وإيجاد الحلول لهذه المشاكل، وبالتالي، يمكننا أن نضعها في مكانها ونجعلها آمنة وتتحسن شيئاً فشيئاً بدلاً من الانتظار حتى تصير ذكية بالفعل ثم نحاول معرفتها».

المقارنة بين الذكاء الاصطناعي والإنسان تبدو بالنسبة إلى حمادة «أشبه بمقارنة سيارة فيراري بجرار زراعي. لجهة القوة، أحدهما فيه قوة أكبر من الآخر. لكن وجهة الاستخدام أساسية»، مضيفاً أنه «لا يمكنك أن تحرث الحقل باستخدام الفيراري»، ومع أن «الجرار فيه محرك أكبر، لكنه لن يتجاوز سرعة الفيراري». لا يزال هذا التمييز يحتاج إلى العقل البشري.

العواقب والمخاوف

يقرّ قديفة الذي تخرّج في الجامعة الأميركية ببيروت ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا وجامعة شيكاغو قبل أن يعمل نائباً للرئيس التنفيذي لشركة «هيوليت باكارد» («إتش بي») الأميركية للتكنولوجيا، بأنه «مع أي اختراق كبير في التكنولوجيا، هناك إيجابيات وسلبيات»، موضحاً أن «هناك عواقب قانونية، لجهة حقوق النشر، ولجهة من أين جرى الحصول على المعلومات، ولجهة الخصوصية»، وغير ذلك من التداعيات المرتبطة بمن يتحكم بالمعلومات الموجودة مثلاً في «تشات جي بي تي»؛ لأنه «نظام مغلق»، علماً بأن هناك أيضاً «اعتبارات أمنية» يمكن أن تكون على صلة بالأشخاص الذين يقومون بـ«تسميم البيانات» عبر «إدخال المعلومات في الإنترنت والتي يمكن قراءتها بواسطة (تشات جي بي تي)» الذي «لا يعرف ما إذا كانت هذه المعلومات جيدة أو سيئة».

يسود اعتقاد بين الخبراء في المجال الجديد، أنه سيجري تجاوز العقبات والتحديات الماثلة الآن، فعندما جرى تطوير الإنترنت، عبّرت غالبية الناس عن خشيتها من وضع معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بهم على الإنترنت بسبب الأمان، والخصوصية وكل تلك الأمور. لكن جرى التوصل إلى حلول ناجحة. وليس أدل على ذلك من أن أحداً لا يفكر الآن في الإنترنت كمكان غير آمن وموثوق لبطاقات الائتمان.

مع «تشات جي بي تي» أو غيره من أشكال الذكاء الاصطناعي التي تنجز الأمور والأعمال بسرعة كبيرة، يؤكد شوارتز أن «المعلومات المضللة ستكون مشكلة هائلة بسبب أدوات كهذه»، داعياً إلى إدراك حقيقة أن «(تشات جي بي تي) ليس الوحيد من نوعه. لذلك؛ إذا فتحت (أوبن إيه آي)، وهي بائعة (تشات جي بي تي)، الوصول إليه، سيبقى لدينا القدر ذاته من المعلومات المضللة؛ نظراً لوجود الآلاف من الأدوات الأخرى المشابهة والمتاحة». وأكد أنه «بصرف النظر عما نفعله، أعتقد أنه خلال العام المقبل، سنرى الإنترنت بأكمله ملوثاً بالمعلومات المضللة التي أنشأتها تلك العقول الكبيرة. وسيكون الأمر فظيعاً».

تثير «الإجابات الخاطئة أو السامّة» من «تشات جي بي تي» مزيداً في القلق حيال ما يمكن أن يحمله الفضاء الإلكتروني. فإذا كتبت على «تشات جي بي تي» (بالإنجليزية) جملة تبدأ بعبارة «إن التحري»... ثم طلبت منه أن ينهي الجملة، فعادة ما سيكملها مع تحرٍ من الذكور. وهذا تحيز ضد التحريات الإناث. وبالمثل إذا كتبت عبارة «إن المسلمين...» وتركت «تشات جي بي تي» يكمل العبارة، في كثير من الأحيان سيضيف كلمة مثل «إرهابيون». يؤكد شوارتز أن «هذا أمر غير عادل حقاً. هذه استجابة سامة لا ينبغي أن تكون».

يتقاسم حمادة هذا «الخوف الكبير» مع شوارتز من «المعلومات المضللة» و«المحتوى المزيف»؛ لأن القدرة موجودة الآن على «إنشاء محتوى مزيف واقعي للغاية، بما في ذلك النصوص والصور والصوت، وحتى الفيديو؛ إذ يمكنك أن تأخذ وجهك وتجعله يقول أي شيء بأي نبرة صوت تريدها. هذا مخيف». وكذلك هناك «قلق آخر» مرتبط بالمخاوف الأخلاقية، مثل «أصالة المحتوى المرتبط بالذكاء الاصطناعي». قال «لنفترض أنك أنشأت فناً بواسطة آلة، وحاولت الدخول في مسابقات باعتبار أنك أنشأت هذا الفن بيدك. هذا أمر مقلق».

هناك ما هو أخطر، ويثير المزيد من التساؤلات. إذا كان هناك ذكاء صناعي يحاول تقديم نصيحة طبية على سبيل المثال، فمن يتحقق من ذلك ويفحصه في كل مرة؟ هل نقول في وقت ما إنه صندوق أسود يمكن الوثوق به لأنه أعطى في المرات المائة الأخيرة الجواب الصحيح، وكذلك سيفعل في المرات المائة التالية؟ ماذا يحدث عندما يكون متحيزاً لفئة معينة من السكان، ويصنّف أفرادها كمجرمين أو كأشخاص ناجحين؟ هل تثق بالذكاء الاصطناعي لتوظيف أشخاص في شركتك، أو للإبلاغ عنهم، أو على الأقل تصفيتهم؟ من يتحمل المسؤولية إذا كانت النتيجة غير مرضية؟ الذكاء الاصطناعي؟ أم مشغل الذكاء الاصطناعي؟

يعتقد مايك والش أن «الجانب السلبي الأساسي للذكاء الاصطناعي هو تطبيقه من دون التفكير في إمكاناته الثورية الحقيقية»، مضيفاً أن القادة «غالباً ما يركزون على تحسينات بنسبة 10 في المائة للعمليات والأنظمة الموجودة، من دون أن يسألوا أنفسهم: ما هي الفرصة المضاعفة عشر مرات لإعادة تصور ما يفعلونه؟».

إيجابيات متناهية

يقف عبده قديفة «على الجانب الإيجابي والمتفائل» بالتكنولوجيا الجديدة، متوقعاً أن «يكون هناك الكثير من الأعمال التجارية الجديدة، والأفكار الجديدة»، قائلاً إن «الكثير من الخير سيحصل، أكان في التعليم أم في مجال الرعاية الصحية وفي العلوم»، مذكّراً بأن القاعدة العلمية القديمة التي كانت تقوم على مرجعيتين أو ثلاث أو عشر مرجعيات «ربما لم تعد ذات صلة» الآن، موضحاً أنه بعدما كانت تقوم طوال السنوات الـ500 الماضية على أن «تنظر، على سبيل المثال، إلى بيئة مادية أو بيولوجية أو كيمائية، وتخرج بفرضية، ومن ثم تتحقق مما إذا كانت هذه الفرضية صحيحة»، كأن تقول على سبيل المثال إن قوة الجاذبية تساوي الكتلة مضروبة بعامل الجاذبية.

لذلك؛ عندما نظر اسحق نيوتن إلى قانون الجاذبية، قال بشكل أساسي «حسناً، هناك ثلاثة عوامل هنا، وقام ببعض القياسات، وكان محقاً». أوصلت هذه القاعدة العلمية الناس إلى القمر والمريخ، وإلى كل مكان. ولكن «مع الذكاء الاصطناعي التوليدي، ستنفجر المعرفة البشرية أضعافاً مضاعفة بطريقة إيجابية للغاية»؛ لأن القاعدة العلمية في عصر الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تسند ليس فقط بعدد قليل من المرجعيات، بل سيكون لدى الناس ربما مائة ألف أو أكثر من المرجعيات والمتغيرات لشرحها. «(تشات جي بي تي) يشرح كيف تعمل اللغة الإنجليزية من خلال 175 ملياراً من المرجعيات. لذلك؛ أتوقع انفجاراً ضخماً في الاكتشافات العلمية أيضاً».

ينبّه مايك والش إلى أن «الخطأ الأكبر الذي ارتكبه معظم الناس في شأن الذكاء الاصطناعي حتى قبل بضع سنوات، هو افتراض أنه يشكل خطرا وجوديا على وظائف أصحاب الياقات الزرقاء، مثل الضيافة والبناء والنقل»، أو أن «التهديد الحقيقي للتدمير الخلاق يمكن أن يحصل في الصناعات المعرفية والخدمات المهنية». ولكنه أوضح أن «هذا لا يعني أننا لن نحتاج إلى كتاب أو محامين أو محاسبين أو مصرفيين في المستقبل. بل إن هذه أصحاب هذه المهن، الذين استفادوا بشكل هائل من مكاسب الإنتاجية من التكنولوجيا طوال العقود القليلة الماضية، عليهم فقط أن يعملوا الآن بجدية قصوى لإعادة اختراع أدوارهم، وتحديد أين يمكنهم إضافة قيمة كبشر أثناء العمل جنباً إلى جنب مع محركات الذكاء الاصطناعي المتطورة بشكل متزايد».

الذكاء النافع

يفصل شوارتز بين الذكاء الاصطناعي و«تشات جي بي تي» وإن كانت هناك صلة بينهما، ففي الأول مثلاً «محركات توصية خاصة» بشركات مثل «أمازون» و«نتفليكس» وغيرهما مما يعرض على الناس منتجات معينة بناءً على أنماط الشراء السابقة. كما أن التشخيص الطبي يتأثر بالذكاء الاصطناعي ولكنه ليس «تشات جي بي تي»، وتقنية التعرف على الوجه في الهاتف الذكي تمكنك من التقاط صورة لأصدقائك، وستتعرف على أسمائهم تلقائياً. ورأى أنه ستكون لـ«تشات جي بي تي» تأثيرات في ثلاثة مجالات. الأول هو أنه سننتهي بمساعدين شخصيين أفضل بكثير. كما أن أنظمة «أليكسا» و«سيري» التي يستخدمها الناس ستتحسن كثيراً. وكذلك ستتحسن كثيراً روبوتات المحادثة لخدمة العملاء. والمجال الثاني، سيكون التأثير كبيراً على محركات البحث، مثل «غوغل» و«بينغ» وغيرهما، علماً بأنها «كانت تتحسن تدريجاً على مر السنين».

ولكن «(تشات جي بي تي) سيجعلها أفضل بكثير. وسيحصل الأمر نفسه مع كل أنواع التطبيقات المخصصة للبحث عن كلمات مفاتيح». والثالث هو «بشكل عام التطبيقات التي تجيب على أسئلة، فحيث يمكنك كتابة سؤال والحصول على جواب، سيتحسن الجواب بشكل كبير مع (تشات جي بي تي)». وربما هناك فئة رابعة تتعلق تقريباً بأي شيء إبداعي. لذا؛ إذا كنت تكتب منشوراً لمدونة، يمكنك أن تسأل «تشات جي بي تي» أن يكتب منشوراً للمدونة. وإذا كنت تكتب برنامجاً للكومبيوتر، يمكنك أن تطلب ذلك من «تشات جي بي تي» أو أداة مشابهة لإنشاء نقطة بداية لبرنامج الكومبيوتر الخاص بك. يمكنك أن تطلب من «تشات جي بي تي» أن يلخص وثيقة. كل هذه الأنواع من القدرات ستعمل على تحسين الإنتاجية حقاً.

موقع العرب

أين العرب؟ يعقد العاملون في مجال الذكاء الاصطناعي في أميركا مقارنة بين «الاختراق الثوري» الذي يحصل الآن وذلك الذي أنتجه «مشروع مانهاتن» في علوم الانشطار الذري، خلال الأربعينات من القرن الماضي.

عبده قديفة، وهو لبناني لأب عصامي اسمه جورج كان مسؤولاً في مرفأ بيروت في السبعينات من القرن الماضي، يعبّر عن اعتقاد أن «الذكاء الاصطناعي يشكل تهديداً للغة العربية»، منبهاً إلى أنه «إذا لم يملك العرب نموذجاً لغوياً كبيراً، فإن تراث العرب بأسره سيتأثر». وإذ شدد على أن «العربية مهمة ثقافياً كلغة، بل أيضاً من منظور ديني». قال «كعرب، علينا أن نشارك في هذه الثورة وأن نحافظ على ملكية لغتنا». وأضاف «لا يعتقد أن المال هو القضية»، واعداً بأنه «سيفعل أمراً ما حيال ذلك، بالتأكيد».

وفي السياق نفسه، يعكس مدير «مجتمع جميل» جورج ريتشاردز، الذي ذكر بأن المؤسسة التي أسستها عائلة جميل في المملكة العربية السعودية عام 1945 «تدرك جيداً إمكانات الذكاء الاصطناعي»، بل إنها عملت على تطوير «أدوات الذكاء الاصطناعي السريرية لـ(عيادة جميل)؛ بغية إحراز تحسن كبير في صحة ورفاهية الناس في كل أنحاء العالم»، مستدركاً أن هناك «حاجة إلى العمل الجاد لضمان وصول هذه الأدوات إلى الجهات الضعيفة الموارد». وأضاف أن هذا هو «السبب في أننا ندعم (عيادة جميل)، جنباً إلى جنب مع منظمة (ويلكوم ترست) البريطانية الخيرية، لتنمية شبكة من المستشفيات الشريكة لنشر هذه الأدوات».

وذكر عضو مجلس أمناء الجامعة الأميركية في بيروت الرئيس التنفيذي لشركة «مجرّة» عبد السلام هيكل، أن عمله «يشمل الذكاء الاصطناعي مع التركيز على معالجة حوسبة اللغة العربية الطبيعية ونماذج لغة (تشات جي بي تي)»، معتبراً أن «الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التوليدي، يحتاج إلى تنظيم». لكنه استبعد رؤية ما يسمى «سيناريو يوم القيامة» بأن يخرج الذكاء الاصطناعي عن «نطاق السيطرة أكثر من أي تقنية أخرى يمكن أن يكون لها استخدام مزدوج، كالعقاقير الطبية والمفاعلات النووية والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي».

ومع ذلك، أقرّ بأن الذكاء الاصطناعي «يجلب تحديات فريدة من نوعها ستتطلب تدخلات فريدة». وعبّر عن اعتقاده أن تعميم «تشات جي بي تي» وإمكانات الذكاء الاصطناعي «سيؤدي إلى مزيد من الاستثمار والابتكار»؛ إذ إن «عدداً لا يحصى من الأشخاص سيستخدمون هذه التكنولوجيا لخلق فرص جديدة لأنفسهم وللمجتمع، وفي الوقت نفسه تعطيل وظائف وأنظمة قائمة».

تصحيح: أشارت نسخة سابقة من الموضوع إلى علاقة بين مدير مؤسسة «مجتمع جميل» جورج ريتشاردز، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا «إم آي تي». والصحيح أن المؤسسة مستقلة، وتعاونت مع المعهد في مشروع آخر لا علاقة لريتشاردز به.