في الوقت الذي تتسابق فيه العناوين العالمية لتمجيد الروبوتات الجراحية، وخوارزميات التشخيص، وتقنيات التنبؤ بالأمراض، تنمو بهدوء في الخلفية ثورةٌ من نوع مختلف؛ ثورة لا تعتمد على الأضواء الساطعة ولا على شاشات ضخمة، بل على ذكاء يعمل في صمت... لكنه يُحدث أثراً عميقاً في صميم العلاقة بين الطبيب والمريض. إنها ثورة «الذكاء الاصطناعي المحيطي».

الذكاء الاصطناعي المحيطيمفهوم «الذكاء الاصطناعي المحيطي» لا يتحدث عن أجهزة مبهرة أو أدوات مستقبلية لامعة، بل عن أنظمة ذكية خفية تنصت للحوار الدائر في العيادة أو غرفة المستشفى، وتحوّله في اللحظة نفسها إلى نص طبي منسّق، وتستخلص منه البيانات المهمة، وتقوم بتحديث السجل الطبي الإلكتروني بدقة، من دون أن يشعر المريض بأي تدخل، ومن دون أن يُضطر الطبيب إلى الانشغال بلوحة مفاتيح أو شاشة.

تخيّل أن الطبيب يستطيع التركيز الكامل في عيني مريضه، يطرح الأسئلة ويصغي إلى الإجابات، بينما تقوم خوارزميات غير مرئية بتوثيق كل شيء، وتحليل السياق، وترتيب المعلومات في الخلفية بدقة لا تعرف التعب. إن ما كان يستنزف وقت الطبيب وجهده الإداري، بات يُدار تلقائياً، لتعود اللمسة الإنسانية إلى قلب الممارسة الطبية من جديد.

هذه التقنية الناشئة ليست خيالاً مستقبلياً، بل بدأت تدخل بالفعل إلى عيادات ومؤسسات طبية عالمية. وقد وصفها بعض الخبراء بأنها «الذكاء الاصطناعي الذي لا تراه، لكنه يغيّر كل شيء»، لأنها لا تفرض نفسها على الطبيب أو المريض، بل تندمج في البيئة المحيطة بهدوء، فتجعل من التكنولوجيا شريكاً صامتاً يعزز التواصل بدلاً من أن يقطعه.

إنها ثورة لا تُقاس بضجيج الأجهزة، بل بمدى قدرتها على إعادة الإنسان إلى مركز المشهد الطبي. وفي عالم يزداد فيه الاعتماد على الآلة، يبرز الذكاء الاصطناعي المحيطي كجسر ناعم بين التقنية والإنسان، بين الصمت الرقمي واللمسة البشرية.

الذكاء المحيطي يقلل الإرهاق ويعزز الرعاية

في الثاني من مايو (أيار) عام 2025، نشرت مجلة «الشبكة الأميركية للطب المفتوح» (JAMA Network Open) دراسة محورية قادتها الدكتورة شيريل ستولتس من معهد «ساتر هيلث» في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، ركزت على قياس الأثر العملي لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المحيطي في العيادات الطبية اليومية. وقد كشفت النتائج عن تحول ملموس في طريقة عمل الأطباء وجودة تفاعلهم مع المرضى.

أبرز ما أظهرته الدراسة أن الذكاء المحيطي ساعد على توفير الوقت وتحسين الكفاءة، إذ انخفض متوسط زمن كتابة الملحوظات الطبية بعد كل زيارة من 6 دقائق وثلث تقريباً إلى خمس دقائق وثُلث، وهو فارق يبدو بسيطاً لكنه ينعكس بشكل كبير عند تراكمه يومياً في المستشفيات والعيادات، مما يتيح للأطباء وقتاً إضافياً للتواصل والرعاية المباشرة.

كما ساهمت التقنية في تخفيف العبء الذهني والنفسي عن الأطباء. فبدلاً من انشغال الطبيب بتدوين الملحوظات أثناء المقابلة، أصبح بإمكانه التركيز الكامل على المريض دون تشتت، الأمر الذي رفع مستوى الراحة الذهنية والقدرة على اتخاذ قرارات طبية أدق.

أما على مستوى العلاقة مع المرضى، فقد رصدت الدراسة تحسناً واضحاً في جودة التواصل الإنساني، إذ لاحظ المرضى أن أطباءهم أصبحوا أكثر حضوراً وتعاطفاً، وأن اللقاء الطبي بات أقرب إلى حوار إنساني مباشر منه إلى جلسة يغلب عليها الانشغال بالتوثيق الإلكتروني.

الدكتورة فينا جونز، الرئيسة التنفيذية للمعلومات الطبية في «ساتر هيلث»، لخّصت ذلك بقولها إن الذكاء المحيطي لا يسعى إلى استبدال الطبيب، بل إلى منحه المساحة الزمنية والتركيز ليكون بكليّته مع مريضه، بينما تتولى الخوارزميات الصامتة الأعمال الروتينية في الخلفية. إنها، على حد وصفها، خطوة حقيقية نحو رعاية صحية أكثر إنسانية، تدعمها تقنيات غير مرئية.

من الحوار إلى العلاجتخيّل طبيباً سعودياً في عيادته الحديثة بالرياض، يجلس أمام مريضه وجهاً لوجه، بلا لوحة مفاتيح تفصله عنه، ولا أوراق تشتّت انتباهه. لا أصوات نقر على الحاسوب ولا التفاتة إلى شاشة. المشهد يبدو بسيطاً، لكنه يحمل في طياته تحولاً عميقاً في ممارسة الطب. فالذكاء الاصطناعي المحيطي يعمل في الخلفية بصمت، يستمع بدقة إلى الحوار الدائر، ويفرغه لحظياً إلى نص طبي منسّق، ويستخلص منه العبارات المفتاحية، ويحوّلها إلى تشخيص مبدئي وخطة علاجية، ثم يحدّث السجل الصحي الإلكتروني بدقة تفصيلية، دون أن يقطع الطبيب لحظة تواصله مع مريضه.

في هذه اللحظة، يعود الطب إلى جوهره الأول: الإنصات إلى الإنسان قبل اتخاذ القرار العلاجي. يصبح الطبيب منصتاً بحق، ينظر إلى المريض، يتأمل ملامحه، يقرأ نبرة صوته، ويطرح الأسئلة بناءً على ما يسمعه ويفهمه، لا بناءً على ما يُمليه عليه نظام إلكتروني معقد. وفي المقابل، يشعر المريض أن الطبيب حاضر معه بكامل تركيزه، يصغي إليه كما لو كان الوحيد في العيادة.

هذا السيناريو ليس خيالاً مستقبلياً، بل صورة واقعية لمستقبل قريب بدأت ملامحه تتشكل بالفعل في مؤسسات طبية عالمية، ويمكن أن تتحقق في المنطقة العربية في ظل التحول الرقمي السريع الذي تشهده المملكة العربية السعودية ضمن «رؤية 2030». إنها عودة الطب إلى أصالته، ولكن هذه المرة بمساعدة خوارزميات ذكية تعمل في صمت، لتمنح الطبيب ما فقده في خضم الرقمنة: الوقت، التركيز، والاتصال الإنساني الحقيقي.

تحديات أخلاقية مع كل ابتكار كبير، تبرز مسؤوليات أكبر. فبينما يعمل الذكاء الاصطناعي المحيطي في صمت خلف الكواليس، فإن هذا الصمت لا يعفيه من أسئلة أخلاقية عميقة تمس جوهر العلاقة بين الطبيب والمريض، والثقة التي تُبنى عليها الممارسة الطبية. إنها ليست مجرد قضايا تقنية، بل قضايا إنسانية وثقافية تتطلب وعياً وتنظيماً دقيقاً.

> الموافقة الواعية: أول هذه التحديات هو الموافقة الواعية. فحين يجلس المريض أمام طبيبه، قد لا يدرك أن كل كلمة تُقال في الغرفة يجري تسجيلها وتحليلها في الوقت الحقيقي. هل تكفي لوحة صغيرة على الجدار لإعلامه؟ أم يجب تطوير آليات واضحة وشفافة تضمن أن المريض يعلم تماماً ما يحدث، ويوافق على ذلك بحرية دون ضغط أو التباس؟ إن مفهوم «الموافقة» في هذا السياق لا يمكن أن يكون شكلياً، بل يجب أن يكون قائماً على فهم حقيقي لطبيعة التقنية وحدودها.

> مسألة الخصوصية: وهي أكثر حساسية في البيئات العربية التي تتميز غالباً بحضور أفراد الأسرة في الجلسات الطبية، سواء بدافع الدعم أو المشاركة في اتخاذ القرار. كيف يمكن حماية الحوار الطبي من التسرب أو إساءة الاستخدام في مثل هذه الأجواء؟ وما هي الضمانات التي تضمن أن التسجيلات والبيانات الحساسة لن تُستخدم خارج إطار الرعاية الصحية؟ هذه الأسئلة تزداد أهمية في ظل التحول الرقمي السريع، حيث تصبح البيانات الطبية هدفاً ثميناً لا يمكن التفريط فيه.

• اللغة والثقافة؛ أما التحدي الثالث فيتعلق باللغة والثقافة. فالأنظمة المطوّرة غالباً ما تُصمّم بلغات أجنبية ولهجات محددة، فهل تستطيع هذه الخوارزميات فهم اللهجات العربية المتنوعة، من الخليج إلى المغرب، والتقاط الإيحاءات الثقافية والنبرة العاطفية التي تشكل جزءاً أساسياً من الحوار الطبي؟ إن عدم دقة الفهم أو سوء تفسير تعبيرات المريض قد يؤدي إلى قرارات طبية غير دقيقة، أو يضعف التواصل الإنساني الذي يفترض أن التقنية جاءت لتعزيزه لا أن تشوّهه.

إن التعامل مع هذه التحديات الأخلاقية ليس ترفاً، بل ضرورة لضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي المحيطي وسيلة تمكين للرعاية الصحية لا مصدراً للالتباس أو فقدان الثقة. فبين الصمت الرقمي وصوت المريض، يجب أن تبقى الأخلاقيات هي الموجّه الأعلى.

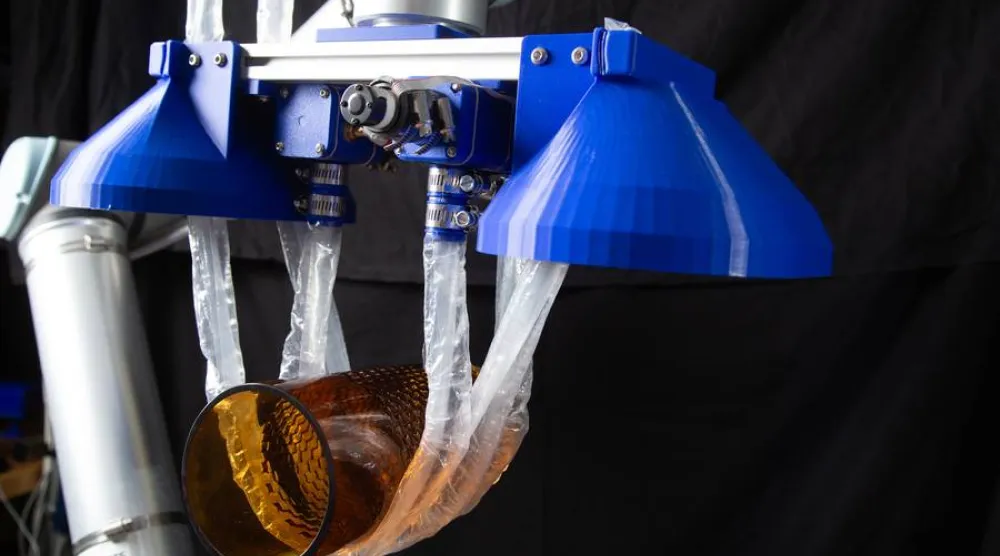

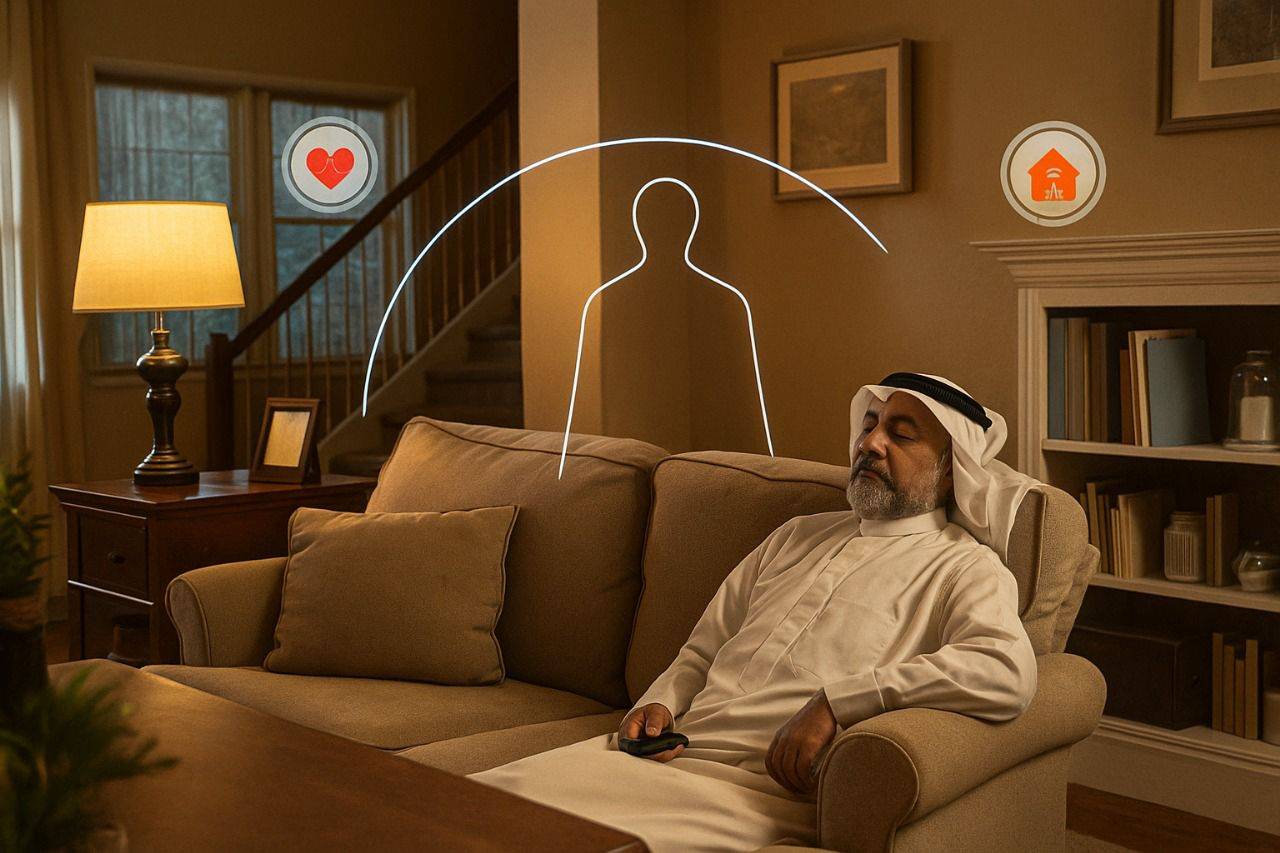

المنزل الذكي امتداد هادئ للرعايةلا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي المحيطي على العيادات والمستشفيات، بل بدأ يتسلل بهدوء إلى البيئة المنزلية، ليحوّل البيت إلى مساحة رعاية ذكية تواكب احتياجات كبار السن والمرضى المزمنين على مدار الساعة. ففي العديد من الدول، أصبحت المنازل مزوّدة بأنظمة قادرة على رصد الحركات الدقيقة، والتنبه إلى أي خلل في النمط اليومي، وإرسال إشعارات فورية لمقدمي الرعاية أو فرق الطوارئ عند حدوث أي طارئ مثل السقوط أو فقدان الوعي.تخيل منزلاً يحتضن والدة مسنّة تعيش في الطابق الأرضي، مجهزاً بأجهزة استشعار ذكية مدمجة في الجدران والأرضيات، تراقب خطواتها من دون كاميرات أو تدخل مزعج، وتتعرف على إيقاع مشيها اليومي. وفي إحدى الليالي، ترصد الخوارزمية تغيراً مفاجئاً في خطواتها يتبعه سقوط، فترسل إشعاراً فورياً إلى الأبناء وإلى أقرب وحدة إسعاف. وفي الوقت ذاته، تنشط الإضاءة تلقائياً لتجنّب مزيد من الإصابات، ويُفتح خط تواصل صوتي مباشر مع أحد مقدمي الرعاية. كل ذلك يحدث في ثوانٍ، من دون صراخ ولا فوضى، في مشهد يختصر كيف يمكن للتقنية أن تحيط الإنسان برعاية غير مرئية.

وفي مثال آخر، يمكن لهذه الأنظمة متابعة المؤشرات الحيوية اليومية مثل معدل ضربات القلب، وضغط الدم، والتنفس، ورصد أي تغيرات مقلقة على المدى الطويل، بل والتنبؤ بالحالات الخطرة قبل تفاقمها. بالنسبة للأسر السعودية، هذا يعني إمكانية تقديم رعاية إنسانية حانية داخل المنزل، تتيح للمسنين العيش في بيئتهم المألوفة محاطين بأحبائهم، بدلاً من الانتقال إلى مؤسسات الرعاية التقليدية التي قد تفتقر إلى الدفء العائلي.

بهذه الطريقة، يصبح المنزل الذكي امتداداً طبيعياً للمستشفى، حيث تمتزج الرحمة بالتقنية، وتتحول الجدران الصامتة إلى حارس لطيف يراقب بصمت، ويتدخل بحكمة عند الحاجة.

دعوة إلى ابتكار عربي

لقد آن الأوان لأن يخوض المبتكرون والمشرّعون والأكاديميون العرب غمار هذه التقنية، لا بوصفها أداة مساعدة فحسب، بل باعتبارها فلسفة جديدة للرعاية الصحية تقوم على الإنصات، والفهم، والاحترام العميق للثقافة المحلية. نحن بحاجة إلى أنظمة ذكاء اصطناعي محيطي تُنصت بتعاطف، وتُسجّل بأمانة، وتفهم لهجاتنا، وتقدّر قيمنا الاجتماعية، فتكون امتداداً للإنسان لا بديلاً عنه.

هذه ليست مجرد فرصة تقنية، بل فرصة حضارية لإعادة صياغة ملامح مستقبل الطب من منظور عربي أصيل. فبدلاً من استيراد النماذج الجاهزة، يمكن للعالم العربي أن يقدّم إسهامه الخاص، مستفيداً من تراكم خبراته الطبية والتعليمية ورؤاه المستقبلية، وفي مقدمتها التحول الرقمي الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضمن «رؤية 2030»، لبناء منظومات رعاية ذكية تنبض بلغتنا وتفهم ثقافتنا.

وكما قال وليم شكسبير: «استمع أكثر مما تتكلم، فالأذنان لم تُخلقا عبثاً».

وكما عبّر جبران خليل جبران: «قد يكون في صمتنا ما يغنينا عن ألف كلمة، وفي إنصاتنا حياة لروح الآخر».

فلْتكن الثورة القادمة في الطب هادئة الصوت... لكنها عربية اللسان والرؤية، ثورة لا تكتفي بتبني التقنيات، بل تصوغها وفق احتياجاتنا ومبادئنا، لتعيد للطب معناه الإنساني العميق: الإصغاء قبل التشخيص، والحضور قبل التقنية. إنها دعوة للابتكار لا تنتظر، بل تُبادر لتكتب فصلاً عربياً مؤثراً في قصة الطب العالمي القادمة.