«لعنك الله من بحر أثيم مخرب للبيوت»، بهذه العبارة خاطب البحار العجوز الأفق المتوسطي في مرفأ «بيريه» بأثينا، في رواية «زوربا» لكازانتزاكيس، عبارة تتبادر إلى الذهن في كل مرة تلفظ فيها شواطئ المتوسط جثث المتطلعين للفرار واللجوء وتبديل الأوطان من طنجة إلى بيروت ومن الجزائر إلى الإسكندرية... وحين التأم قبل سنوات في «معهد العالم العربي» بباريس معرض «مغامرو البحار» كان القصد هو إعادة تركيب حكاية العبور المتقاطع بين الضفاف المتباعدة، والمتنابذة، لذلك الحوض المسكون بنوازع المغامرة؛ صور ووثائق، لوحات وأفلام، لقى ومنحوتات تؤرخ لروح مستترة مأخوذة بالبحر الذي وسمه عجوز كازانتزاكيس بمخرب البيوت.

في سنة 1612 ميلادية، أمر الملك الإسباني فيليب الثالث، صاحب القرار الشهير بطرد المورسكيين من شبه الجزيرة الإبيرية، نائبه تلمركيز دو كاراسينا بانتخاب صفوة من الفنانين الإسبان لتخليد لحظة «الترحيل القسري» عبر البحر المتوسط إلى الضفاف الجنوبية، فتوجه هذا الأخير إلى عدد من رسامي مقاطعة بلنسية، التي شهدت مرافئها أكبر عملية تهجير، من مثل الأب أوروميغ وخيرونيمو اسبينوزا وفرانسيسكو بيرالتا وآخرين... بطلب تصميم أعمال تخلد الواقعة، التي لم تكن عملاً يسيراً، بقدر ما كانت حرباً كاملةً، استنفرت لها جيوش المملكة، وأساطيلها البحرية، ورافقتها أعمال نهب ومصادرة وانتزاع للأملاك، ومصادرة للأطفال ما دون السابعة، وفظائع إنسانية دون حد، قبل إيصال ما تبقى من العائلات المنكوبة إلى الشواطئ الأفريقية، وتركهم في العراء لمواجهة قدرهم الدامي.

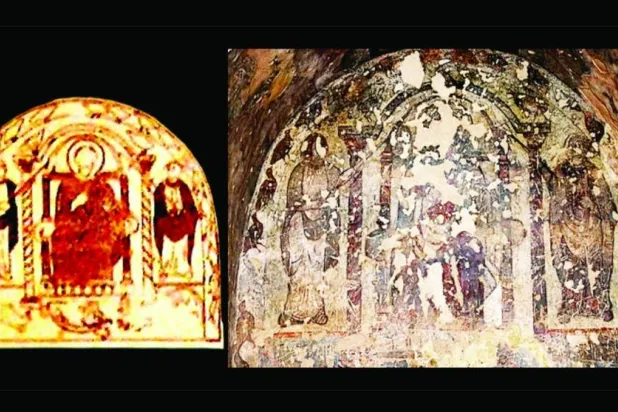

كان فيليب الثالث في حاجة إلى وثيقة بصرية تدون الحادثة التاريخية وتحفظها كمأثرة من مآثر الدولة القومية المنتصرة، وجاءت تلك الأعمال السبعة التي ترسم مئات المراكب مكتظة بالناس، وسلاسل طويلة من الراجلين تلوح في الأفق منتظرة دورها، يحرسها فرسان الجيش الإمبراطوري. وتبدو وجوه المنكوبين في تلك اللوحات متشابهة، دون ملامح ولا قسمات على غرار معظم أعمال المنمنمات والتصاوير الكلاسيكية، لكن هذه الأعمال، الموجودة اليوم بمؤسسة «بانكاخا» ببلنسية، تحكي فقط ما جرى، تصوره بإيجاز وحياد، لا توحي ببطولة ولا بمأساة، تنقل يوميات التهجير عبر البحر المتوسط، تنفيذاً لتعليمات الملك.

لكن في النهاية، هل المتوسط مجرد قدر دامٍ، أو هو انتماء؟ أم أنه مجرد وهم؟ حين نتحدث عن عقائد انبثقت من حوضه، وأساطير، وأطعمة وموسيقى، ورحلات وثروات، ونكبات وأهواء متقاطبة للتوسع والاستكشاف، تتبدد الذكرى الأليمة ضمن حاضنة عاطفية أوسع. تختصر الموانئ قصص متوسط بصيغ متعددة متعارضة دوماً، مغرية على نحو مدوخ، لكن الماء منح حياة أخرى لمعتزلات ومنابذ وجزر مغمورة، وقوارب هجرات أوديسية، كما منح الحياة لخيالات ملتبسة في أذهان ساكني الضفتين عن بعضهما البعض، في تواتر لا ينتهي.

ولقد كانت نوازع عبور الضفاف المتوسطية، المتخذة إهابات متباعدة، مولدة لمفردات ومجازات ومعانٍ شتى نابعة من التباس الحاجز المائي، من الهجرة للنزوح للغزو للاحتلال، لمجرد السفر والترحل بين المرافئ المتناظرة، إنها الخلفية الذي أنتجت مدونة «الغيرية» في حقول الأدب والجماليات والسياسة والآيديولوجيا؛ من «الكراهية» لـ«العنف» لـ«الألم» لـ«المنفى» لـ«الهامش» لـ«العنصرية» لـ«الرغبة» لـ«الاحتضان» و«التسامح» و«الاعتراف»...، عبور عبر الماء أنتج سرديات روائية وسينمائية ومسرحية وشعرية وتشكيلية تستهدف التأمل في المشاعر الرافدة لها، وفهم نوازع الخيبة والغبطة المتأتية عنها. ذلك على الأقل ما تجليه نصوص متوسطيين أثيلين، وجوابي آفاق، من غوغان إلى ماتيس وفورتوني، ومن كازانتزاكيس إلى ألبير قصيري وحيدر حيدر، ومن لويس برلانكا إلى يوسف شاهين... روايات ولوحات وأفلام عن التحول من المراتع المصرية واليونانية واللبنانية والفرنسية والإسبانية والسورية إلى ضفاف بديلة، من مدن وعمائر وبيوتات أليفة ولغات وأطعمة وأنغام مسكوبة في ذاكرة اليفاعة، إلى الانتماء المركب وأقدار مساراته.

ولم يكن عبوراً واقعياً ولا تخييلياً فقط عبر النصوص والصور ذلك الذي احتضنه البحر العريق، وإنما كان عبوراً للغات والعقائد، إنه ما يفسر نشأة الكتابات الروائية والشعرية والمسرحية لمبدعي الجنوب بلغات الشمال الفرنسية والإسبانية والإيطالية... واستيطان لغات المرافئ الجديدة وتحويل لكناتها، ومضامينها، وهيئات ناطقيها وطبائعهم وألوانهم، وأحلامهم في الحياة، ولأهواء أمزجتهم ونهمهم الطعامي. في مقطع من حوار لعبد اللطيف اللعبي مع ليونيل بور، متحدثاً عن كتاباته المتنامية خارج مداراتها الأصلية، مستعملاً معجماً بحرياً في مجمل توسلاته المجازية: «إني داخل هذا المحيط المنعدم الضفاف لمغامرة الكتابة، لأبحر متحسباً كل شيء. وما أضفر به من تلك الرحلة، ليس بالضرورة ما قد هجست به أو رغبت فيه في المنطلق. إن هي إلا أشتات رؤى، وحدوس مما انتزعته انتزاعاً من غامض الكون، أو مما تنازل عنه ذاك الخفاء لصالحي» (من كتاب: الهوية شاعر، ص 7) والشيء الأكيد أن الكتابة تعيش حيوات متبدلة حين تفارق مراتعها الأولى، تبني لنفسها صيغاً تعبيرية جديدة، وامتدادات تتجاور فيها الكلمة مع الصورة والنغم واللون والبنيان، تلك التي تمنحها الانتماءات المتوسطية امتدادات شتى... وكأنها تعيد التفكير في موضوعاتها مجدداً، أو تنسلخ عن زمنيتها المحدودة لتعانق رحابة أوسع، وجمهوراً مختلفاً.

وبقدر ما كان الانتماء المتوسطي تماهياً مع المعابر المائية، وما حفلت به من مجازات الانكسار والأمل، فقد كانت انتماء إلى الجسر اليومي مع الآخرين، لذا كان التواصل طعامي، في القلب منه، تتناظر فيه مطاعم وحانات المرافئ المتباعدة، التي تولّعت بها الأخيلة والصور، فالطعام الساكن لتفاصيل الروايات والأفلام واللوحات سمة متوسطية غير قابلة للتجاوز، وحين تجعله المعارف والثقافات محوراً للتأمل والتمثيل فلتجاوز لحاءاته الحسية، لهذا لا يمكن الانحياز للرواشم الخطابية التي تجعله في عداء مع الكتابة والتشكيل، ولا لتلك المأثورات التي تعارض بين الذهنيات والكؤوس والصحون، وبين الذكاء والتولع بالوصفات الرفيعة. صحيح أن الغواية الطعامية هنا ليست موضوعاً أثيراً لذاته، فالمثير هو ما يقترن بها من غرائز وفتن وزيغ سلوكي؛ ذلك أن لحظات الجلوس إلى الموائد، والتقطيع والتناول، لم تسترع اهتمام الروائيين والسينمائيين والمسرحيين الفرنسيين واليونانيين والإيطاليين واللبنانيين والمغاربة... بوصفها تفاصيل إنسانية مقيمة، إلا في اقترانها بالسجايا الأخلاقية، أي بما هي سند لتخييل كياسة أو توحش، وتسويغ طبع أو تصرف... بيد أن الشيء الأكيد أن علاقة الفرد المقيم في ضفاف هذا الحوض المائي بما قد يوضع أمامه في مأدبة، أو يقدمه للآخرين الضيوف، هو أجلّ من مجرد استعراض لمهارة وذوق، إلى استبطان كنه العلاقة برمزيات الجامد المثير والضامن للحياة.

ولعل ما يبدو لافتاً للانتباه منذ الوهلة الأولى في اللوحات التي سعت لتمثيل لحظة «التناول»، وهي من أكثر الصور تداولاً في الفن المتوسطي الحديث، أنها لم تستهدف تمثيل التواصل الطعامي فحسب، وإنما سعت في أغلب نماذجها الفنية الشهيرة منذ ليوناردو دافنشي إلى تشخيص لحظة انتقال الطعام من الماهية الجسدية إلى الروحية، وتبعاً لذلك كفت عن قرن الأكل بحسية مبتذلة، وشحنته بإيحاءات عاطفية ملغزة، تلك التي سترتقي بعد ذلك لتجعل الخبز والخمر والجبن والفاكهة ألغازاً حياتية لا تكف عن تصدير المعاني المبتكرة.

الكتابة تبني لنفسها امتدادات تتجاور فيها الكلمة مع الصورة والنغم واللون والبنيان، تلك التي تمنحها الانتماءات المتوسطية امتدادات شتى

لكن سرعان ما سنكتشف مع تواتر روايات القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في الضفاف الشمالية للمتوسط أن الغواية الطعامية شيء مختلف عن الفتنة الجنسية التي تسبر لذاتها، ولما تستنفره من سجايا أسلوبية متغايرة، وستتجلى لحظات الأكل غالباً بوصفها فرصة لتصوير الاختلال، وما يفضي إليه من مآرب السخرية والهجاء والتمثيل التهكمي. بينما سيختصر الطعام السينمائي منذ النصف الأول من القرن الماضي بما هو فجوة توتر كلامي وانفعالي عابر، فالطعام لا يوضع إلا ليكون جسر تواصل رمزي، كما في الفيلم الفرنسي - الإيطالي الأشهر «الوليمة الكبرى» لماركو فيريري، حيث يتحول الأكل إلى معبر للموت السعيد.

وغير بعيد عن مبدأ التواصل الذي شكلته الوساطة الطعامية، يتجلى الخروج عن الثبات الجغرافي، وما يقترن به من حدود، إلى هوية المشترك المائي، بوصفه ارتقاءً في سلم الانتماء، وما لبث أن بات اللجوء إليها بوصفها انعتاقاً من الارتهان للمنبت، من هنا يمكن فهم ذلك الوازع الذي جعل الإبداع الفني والشعري والروائي مولعاً بالمرافئ المتعددة المبثوثة في ضفاف هذا الماء، وكأنما اليابسة ومدنها أضحت مرادفة للعقم. في الفصل المعنون بـ«حين أثمرت بداخلي ثمرة الأوديسة» من النص السيري لنيكوس كازانتزاكيس «تقرير إلى غريكو»، ترد العبارة التالية: «ما نسميه... الخلود والنعمى يستقل قاربنا ويبحر معنا» (ص 577)، إنها التعبير الأبلغ عن استعادة الإحساس بالمطلق، والانفصال عن العرضي، المتمثل في العمائر والمدن والرطانات والأهواء المحلية. ولربما ذاك ما منح مدن الإسكندرية ومارسيليا وطنجة وبيروت وغيرها تماثلات شتى، هي المسكونة بخليط غير صاف، والمدينة للبحر وحده بقدرتها على العيش ومنح شهوة السفر.