تركز الكاتبة الروائية الفلسطينية عدنية شبلي، في روايتها «تفصيل ثانوي» على حقيقة أن لا جريمة تسقط بالتقادم، حتى ولو كانت أدلتها مدفونة في أعماق الصحراء. والجريمة هنا ضحيتها فتاة فلسطينية بدويّة مُجردة من السلاح، في مواجهة كتيبة من جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين أخفوها عن الوجود في طرفة عين.

الرواية صدرت في طبعة جديدة بالتعاون بين دار «الآداب» ببيروت ومكتبة «تنمية» بالقاهرة. وكان معرض «فرانكفورت الدولي»، الذي نظم الشهر الماضي قد ألغى مشاركة مؤلفتها في فعالياته، بعد أن كان من المُقرر تكريمها بجائزة «لابيراتور»، في أعقاب «طوفان الأقصى» وسط اتهامات لعملها الأدبي بمعاداة السامية، ما دفع كثيراً من الأصوات والمؤسسات العربية لإعلان مقاطعتها للمعرض، رفضاً لموقفها هذا. وكانت الترجمة الإنجليزية للرواية دخلت القائمة الطويلة لجائزة «مان بوكر» الدولية في لندن عام 2021.

عبر 127 صفحة، تُقسّم الكاتبة مسرح روايتها إلى فصلين. يدور زمن الرواية الأول عام 1949، تحديداً في أغسطس (آب) بحرارته التي تَسرّب قيظها على مدار السرد؛ حيث تبدو فرقة عسكرية إسرائيلية في مهمة تمشيط للقسم الجنوب غربي من صحراء النقب وتنظيفه من «بقايا العرب»، بعد أن أفادت معلومات عسكرية بوجود مُتسللين، ما دفعهم للقيام بعمليات استطلاعية يومية لاستكشاف المنطقة.

وفيما تسود أجواء الروتين العسكري من تدريبات ومناورات وترميم خنادق وتمشيط متواصل للمنطقة، تقع فتاة بدوية شابة في أسرهم. لا تُصدر سوى نحيب مكتوم، وكثير من الرِعدة التي تناولتها الرواية بكثير من التفصيل، بداية من هيئتها الأقرب لـ«خنفساء مُكوّرة داخل ثيابها السوداء»، وصولاً لهتك الجنود شرفها، ثم حياتها، بعد أن أنهوها بطلقة رصاص وهي تفر هاربة: «راحت الدماء تتدفق من رأسها إلى الرمل الذي امتصها بغير عناء، فيما تجمّعت أشعّة شمس الظهيرة فوق ردفيها العاريين اللذين كانا بلون الرمل».

بين خريطتين

لا ينقطع صوت كلب ظل يُلازم الفتاة البدوية منذ سقوطها في يد الجنود، يائساً عالياً، ولا يبدو أن هذا الحضور المُكثف للكلب ونباحه كان جُزافياً؛ حيث توّظفه الكاتبة خيطاً سرديّاً للعبور به لزمن آخر بعد رُبع قرن من وقوع تلك الحادثة، فتبدو أصوات الكلاب وقد تضاعف نباحها، تسري من عمق صحراء النقب إلى أطراف شوارع المدينة القابعة تحت سلاح الاحتلال، ويصير تصاعد أصواتها في الرواية مُوازياً لشدة اليأس؛ حيث لا أحد يستدل من نباحها على جرائم الاحتلال القابعة تحت الأرض وفوقها: «أصوات إطلاق الرصاص، وصفارات الدوريات العسكرية، تليها صافرات الإسعاف، ليست فقط جميعها تسبق نشرات الأخبار العاجلة، بل وتزاحم نباح الكلب في أن يكون جزءاً من صوت الفضاء».

في الزمن الآخر للرواية، تسير البطلة وراء شغف عارم يقودها للتنقيب حول حادثة مقتل الفتاة البدوية بعد اغتصابها من قبل جيش الاحتلال وقتلها قبل 25 سنة. تقرأ عنها في مقال عابر لصحافي إسرائيلي، وتتأسس رابطة بين البطلة وتلك الحادثة التي وقعت قبل ربع قرن بسبب تفصيلة تبدو «ثانوية»، وهي أن تاريخ هذا الحادث هو ذاته تاريخ ميلادها، فتشعر أن ثمة آصرة ذاتية تربطها بتلك الفتاة التي قُتلت يوم وُلدت هي للحياة.

تتأمل الكاتبة جوهر التفاصيل الثانوية سبيلاً للبحث عن الحقيقة، فطبيعتها الشخصية تنزح في اتجاه ملاحظة التفاصيل الصغيرة، في مراجعة تخلقها الرواية حول قيمة العودة للهوامش لقراءة المتون، على رأسها جرائم الاحتلال، الذي تقارب بينه في أحد مشاهد الرواية وبين تاريخ مُزوّري الفنون؛ حيث يعمد مُزوّر اللوحات الفنية إلى الانتباه لتفاصيلها الهامشية، لتقليدها بنجاح يكاد يقترب بها من الأصل، وهكذا يمكن التعامل مع السرديات التاريخية للمُحتل.

محطات بحثية

تأخذ البطلة هذا «التفصيل الثانوي» بجديّة، ليس بمجرد تأمل التاريخ الخفي بينها وبين فتاة النقب المُغتصبة، ولكن بما يشبه العقيدة التي تُشبِهها بصورة لاقتلاع ضمّة عشب ما من جذورها، بحيث يعتقد البعض أنه تم الخلاص منها نهائياً، لكنها تعود وتنبت عشبة من الفصيلة ذاتها من جديد في المكان نفسه بعد ربع قرن من الزمن.

تقطع البطلة محطات «بحثية» طويلة للوصول لحقيقة تلك الحادثة وملابساتها، وخلال تلك الرحلة تُصوّر الرواية أوجه المشقة اليومية لفلسطيني الداخل في التنقل بين الحدود التي قسّم بها الاحتلال بلادهم؛ حيث الحياة بِرمتها نقاط تفتيش متتالية، تسعى البطلة وراء مسارات صعبة لتستطيع العبور بها إلى أرشيفات إسرائيلية، فتستعير هُوية فتاة أخرى لعلها تجد بها ضالتها

حول ملابسات الحادث، إلا أنها تجد نفسها أمام معادلات جغرافية وسياسية مُعقدة؛ حيث يستلزم منها الوصول لأرشيف صحراء النقب عبورها من المنطقة «أ» حيث تقطن، إلى المنطقة «ج» حيث يقع الأرشيف، وهي رحلة تكاد تكون مستحيلة حسب تقسيم الجيش الإسرائيلي للبلاد.

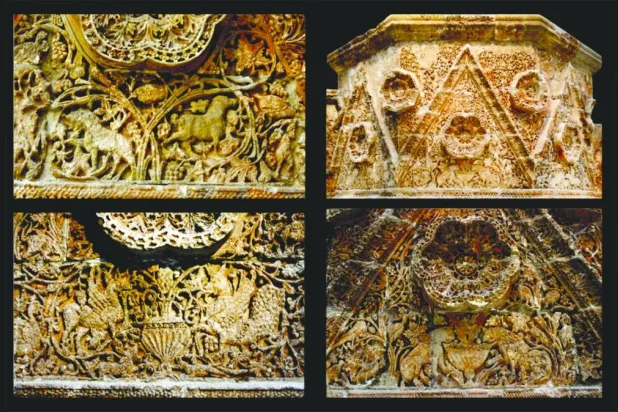

خلال تلك المسافة التي قطعتها البطلة، تضيء الرواية الكثير من مفارقات احتكار الاحتلال الإسرائيلي للسردية التاريخية، والتوثيق الذي أودعوه مُشوهاً في متاحفهم العسكرية. تُواجه التيه وهي تستدل على موقع الحادث بيافطات مكتوبة بالعبرية، تجد نفسها مُنقسمة بين خرائط فلسطينية تُصوّر فلسطين حتى عام 1948، وأخرى إسرائيلية تكتشف بها كيف أزيلت قرى بالكامل ولم يعد لها وجود مثل لفتا، والقستل، والمالحة، وساريس وغيرها الكثير، بعد أن تم تدميرها وتشريد قاطنيها، ليحل محلها في الخريطة الإسرائيلية مُتنزه كبير يحمل اسم «متنزه كندا».

يصبح بحث البطلة عن ملابسات جريمة قبل ربع قرن في حد ذاته فعل مُقاومة ودفاع عن الوطن المُغتصب؛ حيث جريمة واحدة هي كل الجرائم، وفتاة النقب مجرد نسخة للبطلة المُعاصرة في حياة سابقة، وكما جمعهما «تاريخ» مُشترك، يجمع بينهما كذلك «مصير» مشترك، لا يُفرق بين كل من يقترب أو يُنقب وراء جرائم الاحتلال: «لا مجال للرجوع الآن، بعد أن تجاوزت الحدود جميعها، العسكرية والجغرافية والجسدية والنفسية والعقلية»، تقول البطلة وهي تستشرف نصيبها من المُقاومة، ولو كان ثمنه الحياة نفسها.