تحتفل ألمانيا هذا العام بمرور ثلاثمائة سنة على ولادة مفكرها الأعظم: كانط. ولكن هل هو أعظم من هيغل؟ كلاهما عظيم. وسوف تقام المعارض وتنظم الندوات والمؤتمرات والمحاضرات في شتى أنحاء البلاد بهذه المناسبة. على هذا النحو تحتفل الأمم المتحضرة بعباقرتها وتفتخر بهم. يقول الباحث ميكائيل فوسيل، أستاذ الفلسفة في إحدى الجامعات الفرنسية: «منظوراً إليه من فرنسا، فإن كانط هو الفيلسوف الأكبر للأنوار. لقد نوَّر أوروبا والجنس البشري كله عندما أسهم في انتصار العقل على النقل، والفلسفة المستنيرة على ظلمات الأصولية الدينية والعقلية الخرافية. ولا تزال أفكاره تهمنا حتى اللحظة: كالبحث عن السلام الدائم بين الأمم، وكبلورة قيم أخلاقية كونية تنطبق على جميع شعوب الأرض، وكالدفاع عن العقل والعقلانية دون تقديم أي تنازل للعصبيات المذهبية والهيجانات الطائفية».

كانط هو فيلسوف النقد بامتياز. كان يقول ما معناه: إن عصرنا هو عصر النقد الذي ينبغي أن يخضع له كل شيء بما فيها العقائد الدينية ذاتها وبخاصة عندما تتحول إلى طائفية مدمرة. لا شيء فوق النقد بمعنى التمييز والتمحيص والغربلة لا بمعنى الشتم والتجريح المجاني. هذه ليست شغلة كانط. كيف يمكن أن نفهم تراثنا المقدس من دون دراسة علمية تاريخية نقدية له، وفي الختام تقييم فلسفي؟ لهذا السبب ألَّف كانط في أواخر حياته كتابه: «الدين مفهوماً ضمن حدود العقل فقط». ولكن هذا الكتاب سبَّب له بعض المشكلات. فقد احمرَّت عليه الأعين بسبب آرائه الجريئة عن الأصولية المسيحية. ووشى به المتزمتون المتحجرون عند الإمبراطور فريدريك غيوم الثاني. معلوم أن كانط كان في أمان طيلة عهد عمه فريدريك الأكبر المدعو بالمستبد المستنير الذي كان يسمح بحرّية كبيرة في مجال نقد الانغلاقات الدينية ورجال الدين. وقد أهدى كتابه الشهير: «نقد العقل الخالص» إلى أحد وزرائه الكبار.

كان يشعر بحرِّية كاملة في التفكير والنشر والتعبير طيلة عهده. ولكن بعد موته خلفه على رأس السلطة ابن أخيه فريدريك غيوم الثاني الذي كان مستبداً ظلامياً مقرباً من الأوساط الأصولية البروتستانتية التي تملأ رحاب القصر. فهدده الإمبراطور وتوعده بعد أن سمع بآرائه الجريئة عن الدين. كان كانط يبلور تفسيراً عقلانياً للدين المسيحي. لم يكن ملحداً ولا كافراً بالقيم الإنجيلية العليا للدين. لم يكن ضد الدين كدين وإنما كان ضد الطائفية التي دمَّرت ألمانيا سابقاً. لهذا السبب اصطدم تفسيره الجديد للدين المسيحي بشكل مباشر بتفسير الأصوليين.

ولذا فالمعركة بين الطرفين كانت إجبارية ومحتومة. ولكن عندما شعر كانط بأن المقصلة قد اقتربت من رأسه تراجع قليلاً إلى الوراء بعد أن كان قد نشر بالمفرق جزءاً من كتابه الشهير. وقال للإمبراطور: «أعدكم يا جلالة الملك، كأحد رعاياكم المطيعين المخلصين، بألا أخوض في الشؤون الدينية بعد اليوم». بالطبع كانط كان يعرف في قرارة نفسه أنه سيكون في حِلٍّ من القرار إذا ما مات الملك قبله. وهذا ما حصل عام 1797 لحسن الحظ. وعندئذ أكمل الفيلسوف بحوثه المضيئة عن الدين ونور ألمانيا وكل أوروبا.

هنا نلمس لمس اليد الفرق بين المستبد المستنير والمستبد الظلامي. إنه فرق كبير جداً على عكس ما نتصور. المأمون كان مستبداً مستنيراً محبذاً للعلم والفلسفة والترجمة، على عكس المتوكل الذي جاء بعده وكان مستبداً ظلامياً يكره المعتزلة والفلاسفة ويضطهدهم. واليوم نتساءل: هل العالم العربي جاهز للديمقراطية؟ والجواب هو قطعاً: لا. العالم العربي بل الإسلامي كله بحاجة إلى مستبد مستنير وحكم رشيد، وبعدئذ تجيء الديمقراطية على مراحل تدريجية. كل شيء بوقته. بعد أن يستنير الشعب ويخرج من عباءة الأصوليين والإخوان المسلمين والخمينيين وبقية الظلاميين، عندئذ تصبح الديمقراطية تحصيل حاصل. لا ديمقراطية من دون فلسفة. لا ديمقراطية من دون استنارة فكرية تشمل شرائح واسعة من الشعب. هذا شيء مفروغ منه. وبالتالي كفانا شعارات ديماغوجية.

لكن لِنَعُد إلى كانط. ماذا فعل هذا الرجل؟ ماذا حقق؟ لقد حقق معجزة تقريباً. لقد أصدر عدة كتب متلاحقة غيَّرت خريطة الفكر البشري: نذكر من بينها: «نقد العقل الخالص» 1781، و«نقد العقل العملي» 1788، و«نقد ملكة الحكم أو التمييز» 1790، ثم توج كل ذلك بكتابه عن «الدين مفهوماً ضمن حدود العقل فقط» عام 1793، وأخيراً لا ينبغي أن ننسى كتابه: «لأجل السلام الدائم بين الأمم» 1795.

كانط سبق عصره بـ150 سنة على الأقل. مَن يعرف ذلك؟ كانط هو أستاذ الرئيس الأميركي الكبير وودرو ويلسون، صاحب المبادئ الشهيرة، وبخاصة حق الشعوب في تقرير مصيرها. كان رئيس أميركا يرى نفسه تلميذاً صغيراً من تلامذته. لم يكن يحلف إلا باسمه. لم يكن يهتدي بعد الله إلا بهديه. الفلاسفة الكبار ليسوا كمثقفي الدرجة الثانية أو الثالثة. الفلاسفة الكبار ليسوا أشباه مثقفين يركبون الموجات الأصولية والشعبوية الغوغائية.

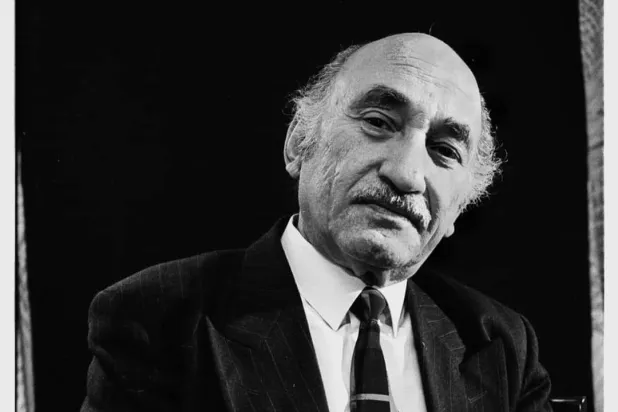

الفلاسفة الكبار هم كالرادارات الكاشفة: منارات العصور. إنهم يسبقون عصرهم، إنهم يرهصون بالعصور القادمة. إنهم يفكرون إلى البعيد أو بعيد البعيد. باختصار شديد: إنهم يرون إلى أبعد من أنفهم! من بين هؤلاء إيمانويل كانط وأستاذه العزيز جداً على قلبه جان جاك روسو. وهو الشخص الوحيد الذي كان يضع صورته على مكتبه لكي يستأنس بها وهو يفكر ويكتب. العباقرة يعرف بعضهم بعضاً.

من المعلوم أن الأفكار الأخلاقية والفلسفية التي بلورها كانط في كتابه «لأجل السلام الدائم بين الأمم» هي التي ألهمت تأسيس عصبة الأمم أولاً، فالأمم المتحدة ثانياً؛ أي قبل قرن ونصف من تأسيسهما. وهذا أكبر دليل على مدى تأثير الفكر في الواقع. ثم يقولون لك بعد كل ذلك: ما معنى الفلسفة؟ ما معنى الثقافة؟ ما معنى المثقفين؟ معناهم عظيم إذا كانوا مثقفين حقيقيين من أمثال كانط، من وزن كانط، من حجم كانط. الأفكار هي التي تقود العالم. نقصد الأفكار الجديدة، الأفكار المتينة، الأفكار المضيئة التي تشق ظلمات العصور.

كانط هو فيلسوف النقد بامتياز. وكان يقول ما معناه: إن عصرنا هو عصر النقد الذي ينبغي أن يخضع له كل شيء

أخيراً...

يبدو أن كانط لم يعشق ولم يتزوج ولم يعرف أي امرأة في حياته. وهذا من عجائب الأمور. لقد تفرَّغ كلياً لقضية الفكر والفلسفة. وكفاه ذلك فخراً. ماذا كنا سنستفيد لو أنه أنجب عشرة أطفال؟ أمَا كان ذلك سيكون على حساب إبداع مؤلفاته الكبرى؟ أمَا كنا سنخسر كل هذه الكنوز والجواهر والإضاءات؟ نقول ذلك خصوصاً أن أولاد العباقرة نادراً أن يكونوا عباقرة. بل إنهم في معظم الأحيان يكونون أشخاصاً عاديين كبقية البشر، هذا إن لم يكونوا أقل من عاديين. ثم إنهم كانوا قد عاشوا وماتوا ولم يبقَ لهم من أثر. مَن يتذكر أبناء هيغل، أو ماركس، أو فرويد، أو تولستوي، إلخ؟ أما مؤلفاتهم العظمى فخالدة على الدهر. لا تزال كتب كانط تدرَّس في كل جامعات العالم. لا تزال تضيء لنا الطريق. أطفاله الحقيقيون هم كتبه ومؤلفاته. نقطة على السطر. ولكن للحقيقة والتاريخ يقال إنه عشق مرة إحداهن. ولكنه غطس بعدها مباشرةً في الحفر عن بعض نظرياته العويصة المعقدة. وما إن استفاق من غيبوبته الفلسفية وأراد العودة إليها حتى كانت المحروسة قد تزوجت وأنجبت الأطفال. ولكن يبدو أن السبب مادي. لعن الله الفقر. قال مرة للكثيرين الذين يُلحِّون عليه في السؤال ويُقلقونه: لماذا لم تتزوج يا أستاذ كانط؟ فأجابهم على النحو التالي لكي يتخلص من ملاحقاتهم: «عندما كنت راغباً في النساء كنت فقيراً ولا أستطيع الاضطلاع بتكاليف الحياة الزوجية. وعندما أصبحت قادراً على ذلك لم تعد لي رغبة في النساء».