ما الذي نقصده تحديداً بالعلاقة بين الأدب والسينما، أو بين الأدب والفنون البصرية؟ ثم كيف تفتح ماهية وطبيعة هذه العلاقة مجال التأويل في الأدب وعلاقته بالفنون؟ سؤالان، من بين أسئلة عديدة تخللت مداخلات ومناقشات ندوة «الرواية العربية والخط البصري»، ضمن فعاليات منتدى أصيلة الـ44، أظهرت أن العلاقة بين الأدب والفنون تتجاوز النصوص لتنفتح على خطابات الجمال وماهية الإبداع ووظائفه.

وانطلقت الندوة، التي نسق فعالياتها الباحث والناقد المغربي شرف الدين ماجدولين، من أرضية ركزت على تواتر عشرات النصوص الروائية العربية المعاصرة، في العقود الأخيرة، التي يخترقها الخطاب البصري؛ إذ لا يبدو سعي الرواية العربية المعاصرة إلى إسكان الصورة في بؤر وقائع جغرافية وتاريخية وثقافية مغايرة لسياقاتها الأصلية، إلا من حيث هو تراسل مع نزوع تأويلي عام، ما فتئ يفتح مجازات الأعمال الفنية على احتمالات تتعالى على الوقائع التاريخية المتضاربة والكثيفة، ومن ثم تحويل حقيقتها الحسية إلى سمة مجردة.

وقال ماجدولين، في أولى جلسات الندوة، إن الرواية هي فن الوعي البصري، الذي من المفترض أن نسائل أبعاده العديدة.

وأضاف أنه يكاد يزعم أنه لا يوجد نص روائي لم يكن مشغولاً بتفصيل بصري، قبل الحديث عن الامتدادات التي تجعل أي نص روائي يطمح إلى أن يكون له ما بعد إنجازه اللفظي، وما بعد إنجازه المفرداتي؛ أي ذلك الامتداد داخل الفيلم وداخل المسلسل الدرامي، وأحياناً داخل فضاء المسرح.

ورأى أن الأمر يتعلق، هنا، «بانشغال أصيل وسؤال مشروع، والاستمتاع إلى امتداداته وكيف نؤوله كنقاد وكباحثين».

وقدم الشاعر والروائي المغربي محمد الأشعري، في مداخلته التي حملت عنوان «الرواية والأثر»، تأملاً في الوشائج التي انتسجت بين الكتابة عموماً، والرواية على وجه الخصوص، وبين تجربة الفنون التشكيلية في المغرب، التي قال عنها إنها حديثة جداً، لكنها مخلخِلة. وتساءل عن الكيفية التي كان الشعراء والروائيون والقصاصون يكتبون نصوصهم قبل انفجار التجربة التشكيلية في الحقل الثقافي، كما تساءل عن اللغة والبناء والرؤية في أي لغة، وإن كانت تتفاعل وتتأثر، تغتني وتتحول بحسب تطورات النظام البصري المحيط بها.

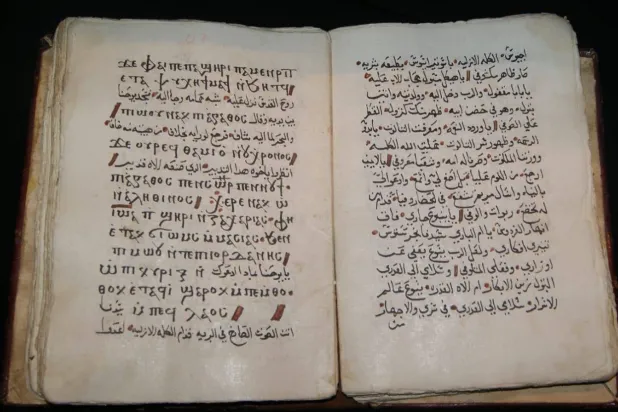

وركز الأشعري حديثه على التجربة المغربية، ليطرح تساؤلات قد توحي بأن انفجار التجربة التشكيلية قد حدث في أرض خلاء، لم تكن تتوفر على نظام بصري مركب ومتعدد التعبيرات. والحال، مضيفاً، أن هذا النظام البصري كان موجوداً بطرق أخرى وأشكال وحوامل مختلفة، وكان حاضراً في المدن والقرى عبر المعمار والزخرف والنسيج والطرز والحلي والوشم والكاليغرافيا، وكانت له وشائج قوية مع اللغة، من الناحية الشكلية ومن الناحية الروحية أيضاً.

واستعاد الأشعري قراءات للناقد والباحث المغربي الراحل عبد الكبير الخطيبي في تجربتي رائدي الفن التشكيلي المغربي: أحمد الشرقاوي والجيلالي الغرباوي، مع التوسع في تناول الأسئلة التي تناولت علاقة التشكيل بالأدب، والتجارب التي تناسلت بداية من سبعينات القرن الماضي في المغرب.

وقال الأشعري إن الأثر البصري في الرواية لا يمكن أن نقيسه بحضور العوالم التشكيلية عبر شخصيات الرواية أو محكياتها، إلا بعلاقة التفاعل المباشر بين النصوص والتجارب، بين الرواية والأعمال الفنية، بشكل يقود إلى الحديث عن كيمياء التلاقح بين الأثر البصري وبين الكتابة الأدبية. وقال إن ما يهمه في الأثر التشكيلي والرواية ليس المحكيات والشخصيات، بل كيف حصل الأثر التحديثي للنصوص الأدبية بواسطة التشكيل.

من جانبه، استعرض الروائي اللبناني رشيد الضعيف تجربته الشخصية على مستوى الكتابة، انطلاقاً من سؤال: كيف نحول سيناريو إلى رواية؟ وتجربته مع السينمائيين الذين يلحون عليه في كتابة السيناريو؛ لأنهم يرون فيما يكتب أشياء يمكن تصويرها وإخراجها سينمائياً.

وتحدث الضعيف عن رأيه في تحويل رواياته إلى سيناريو، وقال إنه حين عُرض عليه سيناريو، انطلاقاً من روايته «فسحة مستهدفة بين النعاس والنوم»، تساءل: «ما هذا؟»، «كيف هذا؟»، ثم استدرك بالقول إن «المخرج الجيد هو الذي يعرف كيف يصيب العصب الذي يجب أن يصاب»، ثم تحدث عن تجربة ثانية مع رواية «المستبد»، قبل أن يتحدث عن تجربة أخرى مختلفة، جمعته بالمخرجة اللبنانية الراحلة رندة الشهال، التي همت بكتابة سيناريو حول الحياة اليومية في بيروت. تجربة قال إنها لم تكتمل، ليقرر تحويل أفكاره وملاحظاته إلى رواية، تحت عنوان «تقنيات البؤس»، مشيراً إلى تجربة أخرى، تحدث عنها الضعيف، تتعلق بكتابته سيناريو عن انفجار مرفأ بيروت. وقال إن هذا السيناريو نزل كأنه وحي. وإذ إن إخراجه للسينما مكلف، فقد ارتأى أن ينقله إلى نص روائي صغير.

وقدمت الروائية المصرية المقيمة في كندا، وأستاذة الدراسات السينمائية بجامعة أوتاوا، مي التلمساني، تصورات من خلال الدراسات الأدبية والسينمائية وكتاباتها عن فكرة الاقتباس من الأدب إلى السينما، والتراتبية التي تفرضها العلاقة. وقالت إنها تهتم أكثر بعمليات إنتاج هذه العلاقة باعتبارها متكأ بين الأدب والسينما، مشددة على أن واو العطف، هنا، إشكالية خطيرة.

وذكرت التلمساني أن الأمر يتعلق بعلاقة تلاقح وحركة طوال الوقت، تقوم على التوافق والتحوير والتأويل والتناص، بما يتجاوز النقل المباشر أو التجربة أو بناء شخصيات أدبية عبر وسيط بصري؛ أي سعي إلى فهم عمليات التناص والتلاقح بين الأدب وبين الفنون من خلال الأدوات التي يستخدمها كل وسيط باعتبارها عمليات وصل وفصل في آن واحد تتقاطع فيها النصوص ضمن شبكة معقدة من الاحتمالات اللانهائية.

وأضافت أن العلاقة كلمة ومفهوم مبهم، في حين أن التقاطع لا الصراع والتراتبية هو ما يسمح لنا بفهم الحوارية بين النصوص والخطابات المختلفة وتأويلها ضمن سياقاتها الثقافية والنوعية.

ورأت التلمساني أن العلاقة بين الأدب والفنون البصرية والسينمائية يمكن أن تتأسس على ثلاثة ملامح رئيسية: أولها، أن العلاقة بين الأدب والفنون ليست ثنائية الأطراف، بل شبكة من الخطوط ترتبط بين عناصر متعددة تتجاوز النصوص ذاتها، وتنفتح على خطابات الجمال وماهية الإبداع ووظائفه. وثانيها، أن العلاقة بين الأدب والفنون هي عملية تركيب وحضور دائم وتحاور بين نصوص متجاورة سابقة وتالية على عملية التناص. وثالثها، أن العلاقة بين الأدب والفنون هي علاقة تعدد تحيل لضرورة التفكير في تاريخ النظر، لا تنفصل فيه الكتابة عن الفنون ونطل منه على العالم فتتسع رقعته إلى ما لا نهاية.

وقدم الروائي والأكاديمي بجامعة روان الفرنسية، اليمني حبيب عبد الرب سروري، قراءة ركز فيها على المشهد البصري الميتافيزيقي في الرواية، انطلاقاً من عبارة للكاتب الفرنسي مارسيل بروست، قال فيها إن «الفن هو الحياة الحقيقية». قبل أن يتوسع في تقديم الكيفية التي تفهم بها هذه العبارة، مشيراً إلى أن المشهد البصري مهم في الرواية، حينما يرتبط البصر بالبصيرة.

أما الجلسة الثانية للندوة، فجاءت، في أغلبها، عبارة عن قراءات لمشاركين في رواياتهم. يتعلق الأمر بالروائي التونسي شكري المبخوت الذي قرأ مقاطع من روايته «السيد العميد في قلعته»، في حين قرأت الروائية الفلسطينية ليانة بدر من روايتها «بوصلة من أجل عباد الشمس»، والروائي المغربي محمد الهرادي من روايته «معزوفة الأرانب»، والروائي المصري إيمان يحيى من روايته «الزوجة المكسيكية».

أما الروائية والصحافية العراقية إنعام كجه جي، فقدمت ورقة خصصتها لتجارب أظهرت فضل زوجات الفنانين العرب الأجنبيات على الفن التشكيلي العربي. وعادت بالحضور إلى العراق، بداية مع منتصف القرن الماضي، للحديث عن تجربة أحد كبار النحاتين والرسامين جواد سليم، صاحب «نصب الحرية»، الذي يشكل علامة فارقة لبغداد، وذلك من خلال السيرة الروائية لزوجته الرسامة البريطانية لورنا. وفي إطار هذه العلاقة تحدثت كجه جي عن روايتها «النبيذة».