يحتفظ متحف قسم الآثار الخاص بجامعة الملك سعود في الرياض بمجموعة من التماثيل البرونزية الصغيرة مصدرها قرية الفاو، منها ثلاثة تماثيل لقامات تتميز كل منها بظهورها في وضعيّة خاصة، تبدو أشبه بوضعية الخشوع والابتهال. يظهر التمثال الأول راكعاً وهو يضع يديه على طرف ركبتيه، ويظهر الثاني واقفاً وهو يرفع يديه نحو الأمام، أما الثالث فيظهر منتصباً في وضعية مشابهة، حاملاً بيده اليمنى عصاً قصيرة.

عُثر على التمثال الأول بين أطلال معبد كُشف عنه خلال حملات التنقيب الأولى التي قام بها فريق من جامعة الملك سعود في سبعينات القرن الماضي، كما أشار الباحث الراحل عبد الرحمن الطيب الأنصاري في كتابه " قرية الفاو، صورة للحضارة العربية قبل الإسلام في المملكة العربية السعودية" الذي صدر في 1982. رأى الأنصاري يومذاك ان هذا المعبد يُعتبر "أول معبد يُكشف عنه داخل حدود المملكة"، ومنه خرجت "مجموعة من التماثيل البرونزية التي أعطتنا بُعداً حضارياً جديداً لم تمدّنا به معابد أخرى، كمعابد اليمن مثلاً"، ذلك أنها "تربط بين حضارة وسط الجزيرة العربية وبلاد الشام وحوض البحر المتوسط ووادي النيل".

يجسد هذا التمثال رجلاً حليق الرأس، يجلس جاثيا على ركبتيه، محدّقا نحو الأمام. ملامح الوجه ممحوة، وأبرزها أذناه المستديرتان الكبيرتان. الصدر عار، ثابت ومستقيم، ويخلو من أي حركة. الذراعان ملتصقتان بالصدر، والجزء السفلي منهما منسدل على الفخذين. كفّا اليدين مفرودتان عند أعلى الركبتين، وأصابعهما غير محدّدة المعالم. يقتصر اللباس على مئزر طويل تعلوه شبكة من الخطوط المتوازية تشير إلى ثناياه. يرتفع هذا التمثال الصغير فوق قاعدة مستطيلة تشكّل جزءا لا يتجزّأ منه، ويتبع بشكل عام النسق المصري، وشواهد هذا النسق معروفة، منها على سبيل المثل تمثال محفوظ في متحف والترز للفنون في مدينة بالتيمور، يمثّل "هور ويدجا"، ابن "ساسوبك"، أحد كبار رجال الدولة في عهد الفرعون بسماتيك الأول، من الأسرة السادسة والعشرين، وتمثال من الحجم الصغير محفوظ في المتحف المصري في القاهرة، يمثل كاهنا يُدعى "حتب دي إف"، ويعود إلى الأسرة الثالثة.

يمثّل هذا النسق المصري رجلاً عاري الصدر، راكعا مع وضع اليدين على الركبتين، في قالب يتوافق مع الأعراف الفنية المصرية القديمة. في الذاكرة الجماعية، تبدو هذه الوضعية كأنها تمثّل المتعبد في حالة الصلاة. في هذا السياق، وصف الرحمن الطيب الأنصاري تمثال قرية الفاو بـ"التمثال الخاشع"، وهو "تمثال لشخص جالس على ساقيه وهما مثنيتان إلى الخلف، ويداه ممدودتان فوق فخذيه، ويبدو في وضع خشوع وتعبّد". في الواقع، تظهر حالة التعبد لدى المصريين الأقدمين في رفع الذراعين، لا في وضعهما على الفخذين، ويبدو أن وضعية السجود تشير هنا إلى حالة من الهدوء والثبات واليقظة والهيبة والخشوع، لا الصلاة والتعبّد.

التمثال الثاني عُثر عليه كذلك خلال حملات التنقيب الأولى في قرية الفاو كما يبدو، وصورته منشورة إلى جانب صورة "تمثال الخاشع" في الكتاب الذي أصدره الأنصاري، وشكّل فاتحة للتعريف بميراث هذا الموقع الأثري. بحسب المؤلّف، يعود هذا التمثال "لسيدة ذات قدم صغيرة، لم يُنقش وجهها بوضوح، ولها يدان قصيرتان". يتكوّن هذا المجسّم من كتلة واحدة مستطيلة تخرج منها ذراعان متقدّمتان الى الأمام في خطوط شبه مستقيمة، حيث تمثّل كل ذراع في ثنيتها زاوية قائمة. الجسد خالٍ من النسب التشريحية، ونسبته صغيرة قياساً الى رأسه الكبير. الوجه دائري، والرقبة غليظة وقصيرة. العينان لوزيتان، الأنف مستقيم، والثغر منمنم، ويتألف من شفتين مضمومتين.

تحتجب مفاصل الجسد بشكل كامل خلف رداء طويل ينسدل حتى حدود القدمين الصغيرتين، ويخلو هذا الثوب المجرّد من أي تفاصيل. يتبع التمثال نسقاً تقليدياً شاع في جنوب الجزيرة العربية، كما يستدل من شواهده الأثرية العديدة، وهو على الأرجح مجسّم نذري يمثّل نموذجاً فنياً يُعرف بـ"تمثال المتعبّد"، وفيه تبرز حالة التعبّد في حركة اليدين المتقدّمتين إلى الأمام، في وضعيّة ثابتة تشكّل أساساً لهذا النسق الذي شاع على مدى قرون في جنوب الجزيرة العربية، كما في أنحاء أخرى منها.

نصل إلى التمثال الثالث، وقد عُثر عليه في مرحلة لاحقة، وعُرف بشكل واسع بعدما عُرض ضمن معرض "طرق الجزيرة العربية" الذي انطلق من باريس في صيف 2010 وجال العواصم العالمية على مدى سنوات. يتبنى هذا التمثال بشكل عام نموذج "تمثال المتعبّد"، غير أنه يتميّز بقامته الطويلة التي تراعي النسب التشريحية الواقعية، وهو هنا شاب أمرد يعلو رأسه شعر كثيف تحيط خصلاته بالوجه على شكل قلنسوة. الكتفان في وضع مستقيم، والرأس منتصب في وضعية المواجهة. ملامح الوجه مجسّمة بدقة، وتعكس تأثّراً خفيّاً بالطابع اليوناني الكلاسيكي. يتميز الرداء الطويل بوزرة يعلوها حزام معقود عند الخصر، ينسدل منه شريطان مستقيمان متوازيان. تحافظ الذراع اليسرى على وضعيّتها التقليدية المألوفة. في المقابل، ترتفع الذراع اليمنى نحو الأعلى، وتظهر في قبضة يدها عصاً صغيرة ذات رأس دائرية يصعب تحديد هويّتها.

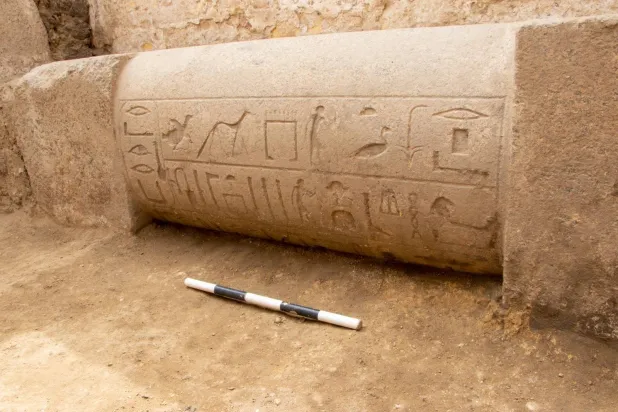

يعيد هذا التمثال المتقن إلى الذاكرة تمثالا شهيرا محفوظا في متحف صنعاء يُعرف بتمثال "معدي كرب"، وهو اسم صاحبه الذي كرّسه للمعبود "ألمقة"، سيد السلامة والحماية في مملكة سبأ، كما تقول الكتابة المنقوشة على ثوبه. على صدر تمثال الفاو، تظهر كتابة منقوشة تتألف من أربعة أسطر، غير أن قراءة هذا النص تبدو صعبة بسبب ضياع العديد من أحرفها، والأكيد أن تحوي عبارة تعني "أهدى"، مما يوحي بأن هذه القطعة هي في الأصل تمثال نذري أهداه متعبّد إلى معبود لم يصلنا اسمه.