قد لا يكون اسم الباحث الهولندي الدكتور مارسيل كوربرشوك الذي عُرف باهتمامه بثقافة الصحراء العربية، وتخصص في دراسة الشعر النبطي، غريباً على القارئ العربي عموماً، وعلى القارئ الخليجي خصوصاً، بحكم حضوره في وسائل الإعلام الخليجية، خاصة عندما كان يعمل أستاذاً في جامعة نيويورك في أبوظبي.

ولا ننسَ عمله العظيم «FROM CENTRAL ARABIA ORAL POETRY AND NARRATIVES » الذي أنجزه أثناء عمله في سفارة بلاده لدى السعودية، ونُشر في خمسة مجلدات خلال الفترة 1994-2005م، ثم إنه أصدر بعد ذلك كتاباً عن الشاعر حميدان الشويعر، وأتبعه بكتاب عن الشاعر عبد الله بن سبيّل، وأخيراً كتابه الذي صدر مؤخراً «شعراء النفود»، إضافة إلى أعمال أخرى.

تربطني بهذا الباحث الجاد صداقة وثّقها الاهتمام الثقافي المشترك، وكلي إعجاب بجَلَده ودأبه على تحمّل المشاق والسفر إلى أي مكان في سبيل شغفه بدراسة ثقافة صحراء الجزيرة العربية وآدابها.

قاموس لهجات البدو في نجد

في يوليو (تموز) 2023م أرسل لي هذا الصديق رسالة يزفّ لي فيها خبراً جميلاً حول اكتشافه قاموساً ضخماً مكتوباً بخط اليد عن لهجة بدو قبيلتَي «عتيبة» و«قحطان» القديمة للمستشرق السويسري يوهان جاكوب هيس Johann Jakob Hess (1866ـ1949م) الذي أقام في البلاد العربية عدة سنين عُني خلالها بثقافة ولهجات البدو في داخل الجزيرة العربية، وألّف في ذلك كتاباً نشره في عام 1938م تحت عنوان: «Von den Beduinen des Innern Arabiens: Erzählungen, Lieder, Sitten und Gebräuche».

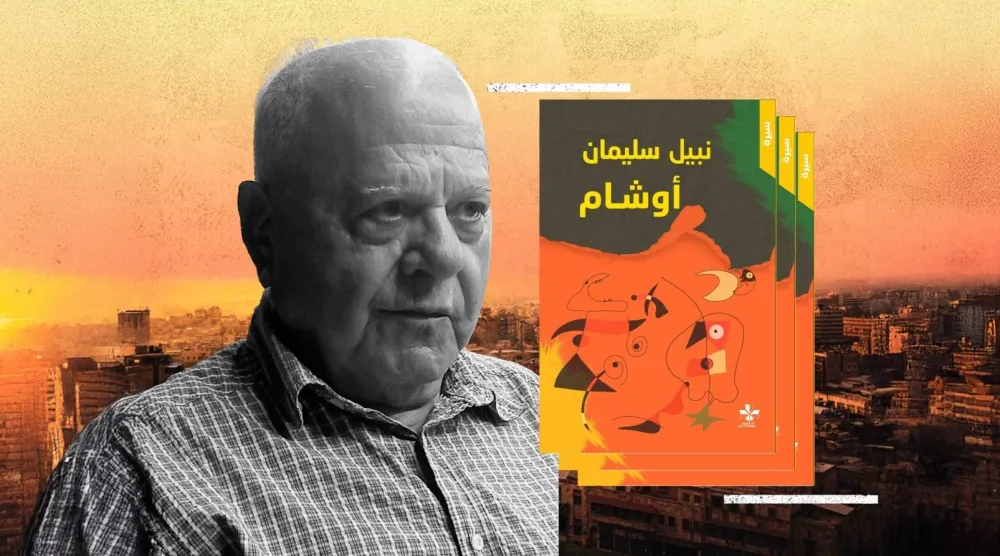

وتظهر على غلاف الكتاب صورة لافتة للراوي الرئيسي لمعلومات الكتاب (موهق الغنّامي العتيبي) بشعره المدهون وضفائره المجدولة.

وقد تُرجم الكتاب في 2010م، ونشرته «دار الورّاق» في لندن تحت عنوان: «بدو وسط الجزيرة: عادات... تقاليد... حكايات وأغانٍ». هذا الكتاب كان الدليل الرئيسي لأعمال كوربرشوك الميدانية في المملكة العربية السعودية.

كما أن لهيس (Hess) جهوداً أخرى؛ فقد أعدّ بحثاً في «لهجة نجد الحالية» عُرض في مؤتمر المستشرقين الذي عُقد في فيينا عام 1912م، كما نشر مقالتين عن اللهجة الدوسرية حيث سُجّلت مادتها في الكويت، وله أيضاً بحث استقصائي حول رحلة داوتي إلى جزيرة العرب، كما أن له كتاباً قدّمه إلى أكاديمية «هايد لبرغ» للعلوم، وطُبع سنة 1912م تحت عنوان: «أسماء بدو من وسط الجزيرة العربية»، وهو عبارة عن معجم صغير لأسماء البدو، بدأت فكرته عندما جمع المؤلف في صيف 1909م نحو ثلاثمائة اسم من حضر نجد، حسب تعبيره، الذين كان يلتقيهم، ثم عمل على تدقيق هذه الأسماء مع بدو نجد وغرب الجزيرة، ثم أضاف إليها أسماء أخرى. وقد تُرجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية في السنوات الأخيرة، ونشرته «دار الورّاق» بلندن.

اكتشاف جامعة زيوريخ

وفي حين يشير من ترجموا لهيس (Hess) إلى جمعه مواد غزيرة لوضع قاموس للهجات البدو في داخل الجزيرة العربية، فقد أكدوا أنه لم يطبع هذا القاموس إذا كان قد حرّره بشكل نهائي، إلا أنه لا أحد يعلم تفاصيل مادة هذا القاموس وحجمه أو مكان حفظه، حتى اكتشف هذا الكنز الثمين صديقنا مارسيل كوربرشوك في أقبية معهد «الشرق وآسيا» (the Orient und Asien Institut) في جامعة زيوريخ.

عقدت جامعة زيوريخ بعد هذا الاكتشاف مؤتمراً حول هيس وأعماله في سبتمبر (أيلول) 2023م ألقى فيه كوربرشوك الكلمة الافتتاحية عن اكتشافه، ثم إني التقيت به في مؤتمر «المروية العربية» الثاني الذي نظمه مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية في الرياض في 5-6 مايو (أيار) الماضي، فشرح لي قصة اكتشاف هذا الأرشيف الضخم وأهميته كأقدم شاهد على لهجات البدو في نجد في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

فذكر أنه في اليوم الأخير من عام 2019م أرسل رسالة إلى أمين مكتبة معهد «أورينت وآسيا» في جامعة زيوريخ، الدكتور يوهانس توهمان، يسأله فيها عن ملاحظات مكتوبة بخط اليد تركها يوهان جاكوب هيس. فتلقى رده خلال ساعة مخبراً بوجود ملفات وبطاقات كثيرة في أرشيف المعهد، لم يقم أحد حتى ذلك التاريخ بعمل جاد عليها.

كان هيس من الباحثين الدقيقين في التدوين الصوتي للغة العربية البدوية؛ ولذا تتميز أعماله بالجودة والإتقان الذي قلّ نظيره في ذلك الوقت المبكر الذي اعتمد فيه على السماع المباشر دون الاستعانة بجهاز تسجيل.

لقد وجد مارسيل كوربرشوك في أقبية المعهد أكثر من ثلاثة عشر ألف بطاقة تحتوي على معلومات لغوية وغيرها: مكتوبة باللغة الألمانية، بخط يد أنيق بقلم رصاص على بطاقات صنعها هيس بنفسه من ورق رقيق جداً، منظمة بشكل أو بآخر أبجدياً، وهي بالفعل مشروع غير مكتمل لقاموس اللهجات العربية البدوية. اشتمل جزء من البطاقات على مادة كتابه «بدو وسط الجزيرة»، ولكن هناك الآلاف من البطاقات الأخرى المثقلة بالمعلومات اللغوية والثقافية البدوية الأصلية، إنها كنز تاريخي مجهول لم يهتم به أحد منذ وفاة هيس في سنة 1949م.

جاء هيس في نحو عام 1900م إلى المنطقة العربية في وقت كانت فيه الثقافة الشفوية هي الوعاء الذي حفظ السمات القديمة للهجات والعادات والتقاليد والحكايات والأغاني، مثل «الماموث» المحفوظ في صقيع سيبيريا - على حد تعبير كوربرشوك - فعمل هيس على توثيق هذه الثقافة الشفوية قبل اندثارها؛ ولذا فإن هذا الإرث الذي تركه هيس فريد ولا يُقدر بثمن، خاصة أن الثقافة الشفوية في قلب الجزيرة في ذلك الوقت غير مكتشفة إلى حد كبير، وهو ما كان يمثل فراغاً علمياً وقصوراً معرفياً.

من موهق العتيبي إلى العمّ محمّد سلّمه الله ودام بقاه.

سلّم لي على عمرك، وعلى جارالله، وعلى عبدالله الموسى إن وجدته، وناصر السعود، وعلى دخيل الجِدَاع، وعلى كلّ الجماعة.

أنا في زوريخ أكبر بلد من سوَيسرا مريّح ومتعافي، ديرةٍ على أهلها طيّبة وعلى الغريب شينة: مطر وبرد واليا رحت أبا أسيّر يتليّمون عليّ الناس. أنا منحجْرٍ من البيت إلى الجنَينة.

يوم سافرنا جات مسافرتنا زَينة. سفرنا على أكبر وابور اللي في البحر المتوسّط. بعد ثلاثة أيام من إسكندرية حصّلنا لمينا تَرْيَستا من بلاد نِمسا. ومنها سافرنا غرب إلى قريةٍ اسمها البندقية، يقولون أصل البنادق طالعةٍ منها، وهي وسط بحر تحوّل من السفينة في فم البيت، وأفكروني كيف بنوها، والبندقية من إيطاليا.

ومنها غيّرنا وابور سِكّة في بلد اسمها ميلانو. ثم ركبنا وابور سِكّه، ثم عطى بنا مع وسط الجبال عليها الثلج. خشّينا في وسط الجبال المشَقّقة يمشي نصّ ساعة والبابور من تحت الجبل. وفِتنا ثلاثة بحَيرات حِلوة، وطبَّينا بلاد الخواجة.

الخواجة والسِتّ يسلّمون عليك سلامٍ كثير مكيّفين.

الفقع اللي عطيته الخواجة نطبخ منه، لقيناه أحسن أكل. حنا ناخذ خمسين يوم ونتوجّه لمصر إن شاء الله. والخواجة متوصٍّ بي مع البَرّ والبحر. تأريخه ثمانية من فطر أوّل

رسالة موهق العتيبي

كان المصدر الرئيسي لهيس هو موهق الغنّامي الذي ظل مقيماً في مصر، وقد دوّن قصة حياته في كتابه «Von den Beduinen» كما رواها له. كان موهق أيضاً شاعراً جيداً، وكان متمكناً من لهجات البدو وتعبيراتهم، ولديه إلمام بالعادات والتقاليد، والقصص والأساطير، وطبيعة الصحراء وتضاريسها، وأعراف البدو وأخلاقهم.

ويرى كوربرشوك أن عمل هيس تفوّق على ما قام به السويسريان ألبرت سوسين وجون لويس بوركهارت، وغيرهما من الرحّالة والمستشرقين؛ لأن نصوصه كانت أول نصوص للغة العربية البدوية في الجزيرة نفسها استناداً إلى مصادر شفوية، ولأن هيس استخدم منهجاً دقيقاً في ترجمته للنصوص؛ فالأبجدية العربية ليست ملائمة كوسيلة لتمثيل المتغيرات المنطوقة. لهذا السبب، يستخدم اللغويون الترجمة النصية بالأبجدية اللاتينية، مع إضافة بعض الرموز الخاصة. فكانت جودة تدويناته الصوتية لا تضاهَى في زمنه، ولمدة طويلة بعد ذلك.

ويشير كوربرشوك إلى أن هيس سجّل بعض الملاحظات على بطاقات المعلومات كمتخصص في علم المصريات، في حين كانت ملاحظاته حول اللهجة البدوية مليئة بالإشارات إلى العبرية، والأكادية، والأرامية، والآشورية، والبابلية، والتركية، والفارسية، والسنسكريتية، حتى الصينية، ناهيك عن اليونانية، واللاتينية، واللغات الأوروبية الحديثة. وبدا أنه مطلع على جميع الأعمال الأكاديمية والرحلات المتعلقة بالجزيرة العربية حتى نهاية الثلاثينات. حيثما لاحظ أخطاء أو أخطاء مطبعية في أعمال الآخرين، قام بتصحيحها إما في ملاحظاته المنشورة أو في بطاقاته. كان يعيش البحث العلمي كمؤسسة جماعية.

يضيف هيس في بطاقاته ملاحظة إذا كانت التعبيرات تستخدم في الشعر بدلاً من الكلام العام، وغالباً ما يتم تحديد مصادر غير موهق، وينسب الكلمات إلى قبائل محددة، وينبّه إذا كانت الكلمات مستخدمة من قبل الحاضرة. ويستخدم مجموعة من الاختصارات للإشارة إلى الباحثين الأوروبيين وأعمالهم في العربية الكلاسيكية. وفي أحيان كثيرة كان هيس يستعين بالرسومات لتوضيح الأوصاف. لقد أظهرت بعض الأوراق أن هيس كان قريباً من تحويل مجموعته إلى قاموس حقيقي، ولكن لا نعلم ما هي الأسباب التي جعلت هيس لا يكمل هذا المشروع الرائع، أو حتى يكتب خطته لتنفيذه النهائي. ولعلنا نتساءل بعد ذلك عما يمكن فعله لإنقاذ هذا القاموس وإخراجه من غياهب النسيان بعد مرور نحو مائة وعشرين عاماً على كتابته ليضيف مزيداً من الوعي والمعرفة حول ثقافتنا وتاريخنا، في ظل ما قام به كوربرشوك من جهد مشكور في رقمنة بطاقات هيس وترتيبها بشكل أبجدي تقريبي. ومن الجميل أن تهتم الجهات الثقافية العلمية في السعودية بهذا القاموس بالتعاون مع جامعة زيوريخ.

رسالة نادرة

وقبل أسابيع زوّدني الدكتور مارسيل كوربرشوك بنموذج يؤكد أهمية أرشيف هيس في جامعة زيوريخ الذي تحدثنا عنه، وهي رسالة نادرة ظريفة توثق رحلة مجهولة قام بها موهق الغنّامي من مصر إلى سويسرا لزيارة هيس الذي كان يعمل أستاذاً في جامعة زيوريخ، وهي رسالة وجّهها بعد وصوله إلى التاجر محمد العلي الذي كان يعمل لديه، وفيها يحكي بلهجته تفاصيل رحلته بالباخرة من الإسكندرية، ثم القطار حتى وصوله إلى سويسرا، مروراً بالنمسا وإيطاليا في ضيافة هيس. وعلى الرغم من أن موهق قد أرّخ رسالته باليوم والشهر «تأريخه ثمانية من فطر أوّل»؛ أي الثامن من شوّال، فإن السنة مجهولة، ويترجّح أن رحلته كانت بين سنة 1331هـ/1913م وسنة 1336هـ/1918م. وهذا نَص الخطاب كما فرّغه مارسيل كوربرشوك من النص المكتوب بالأحرف اللاتينية كتابةً صوتية.