تخيّل أن طبقاً زجاجياً في مختبر يمكن أن يحتوي على ما يشبه «دماغاً مصغّراً»... ليس دماغاً كاملاً، بل كتلة صغيرة من الخلايا العصبية الحية تمكّن العلماء من مراقبتها وهي تنمو وتتواصل معاً، فتُطلق إشارات كهربائية، وتُظهر أنماط نشاط شبيهة بما نراه في الدماغ البشري أثناء التعلم، بل وحتى أثناء النوم!

هذا ليس مشهداً من فيلم خيال علمي، بل حقيقة علمية تتكشف اليوم في واحد من أحدث المجالات البحثية وأكثرها إثارة وهو ما يمكن ترجمته إلى «الذكاء العضوي».

محاكاة العقل البشري

* أدمغة مصغّرة. الفكرة ببساطة أن العلماء يستفيدون من الخلايا الجذعية لتكوين «ادمغة مصغرة» (Brain Organoids)، أي نماذج مُصغّرة تحاكي أجزاء من الدماغ البشري، ثم يدمجونها مع خوارزميات الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار المتطورة. والنتيجة؟ أنظمة هجينة تمزج بين البيولوجيا والسيليكون، بحيث يصبح بالإمكان دراسة كيفية عمل الدماغ، فهم اضطراباته مثل ألزهايمر والتوحّد، بل وربما بناء حواسيب بيولوجية تتعلم بطرق أقرب إلى الدماغ البشري من أي جهاز تقليدي.

بهذا، يفتح الذكاء العضوي نافذة جديدة على مستقبل يتقاطع فيه علم الأعصاب والهندسة الحيوية والذكاء الاصطناعي، حيث لم يعد السؤال: هل يمكن للخلايا أن تفكر؟ بل: إلى أي مدى يمكننا الاستفادة من تفكيرها لصنع جيل جديد من العقول الاصطناعية؟

* ما هو الذكاء العضوي؟ ظهر مصطلح الذكاء العضوي (Organoid Intelligence) لأول مرة عام 2023 في جامعة جونز هوبكنز (Johns Hopkins University) بالولايات المتحدة، على يد فريق بقيادة البروفسور توماس هارتونغ. وتقوم الفكرة على تنمية عضيّات دماغية (Brain Organoids) من خلايا جذعية بشرية، بحيث تتكوّن منها شبكة عصبية ثلاثية الأبعاد تشبه - ولو على نحو مصغّر - البنية الأساسية للدماغ. ورغم أن حجم هذه الأدمغة مصغرة لا يتجاوز حجم بذرة السمسم، فإنها تُظهر قدرة مدهشة على تبادل الإشارات الكهربائية والتواصل الداخلي، أي أنها تمتلك مقومات «الدماغ الحي» ولكن في صورة مصغّرة جداً.

الجديد ليس في الأدمغة مصغرة نفسها، فقد عرفها العلماء منذ نحو عقدين، بل في توظيفها ضمن منظومات حسابية بالتكامل مع الذكاء الاصطناعي. ومن هذا المزج وُلد المصطلح الذكاء العضوي، أي الدماغ البيولوجي المصغّر حين يُربط بالخوارزميات الرقمية ليشكّل «منصة هجينة» تجمع بين الطبيعة والآلة.

الأبحاث الحديثة

* «ذاكرة بدائية». في مايو (أيار) 2025، خطت جامعة فرايبورغ (University of Freiburg) خطوة لافتة، حين نشرت في مجلة «نيتشر للتقنيات الحيوية» (Nature Biotechnology) دراسة تُظهر أن الأدمغة المصغرة قادرة على «التعلّم» من خلال أنماط التحفيز المتكرر، تماماً كما يتعلم الدماغ البشري من التجارب المتكررة. أي وبكلمات أبسط: هذه الأدمغة المصغّرة بدأت تُظهر ما يشبه «ذاكرة بدائية».وفي العام نفسه، طوّر باحثو المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا في زيوريخ (ETH Zurich) نظاماً متقدّماً لربط هذه الأدمغة المصغرة البيولوجية بالحواسيب الفائقة السرعة. ومن خلال خوارزميات التعلم العميق، صار بالإمكان قراءة نشاطها العصبي لحظة بلحظة، بل وتدريبها على التفاعل مع محفزات محددة مثل الضوء أو الإشارات الكهربائية. يشبه الأمر تدريب طفل صغير على نطق أولى كلماته، لكنه هنا «طفل بيولوجي - رقمي» يولد داخل أنبوب مختبر.

* هل تنام هذه الأدمغة المصغّرة؟ من أغرب ما توصّل إليه الباحثون أن هذه «الأدمغة في طبق المختبر» لا تكتفي بإطلاق إشارات كهربائية، بل تدخل أيضاً في أنماط نشاط تشبه النوم. ففي عام 2024، كشف فريق مشترك من جامعة جونز هوبكنز (Johns Hopkins University) ومعهد ماكس بلانك (Max Planck Institute) في ألمانيا عن رصد موجات دماغية داخل الأدمغة المصغرة تُحاكي بدرجة لافتة الموجات التي يُنتجها الدماغ البشري أثناء النوم العميق.هذا الاكتشاف لم يُضف بعد بُعداً بيولوجياً جديداً فقط، بل أثار أسئلة فلسفية عميقة: إذا كانت هذه الأدمغة المصغّرة «تنام»، فهل يمكن أن «تحلم» أيضاً؟ وإذا حلمت، ما طبيعة أحلامها؟ هل تراها مجرّد تدفقات من البيانات الكهربائية؟ أم صوراً غامضة بلا ملامح؟ أم أنها ارتعاشات عصبية بلا أي معنى، لكنها تذكّرنا بأن الحدّ الفاصل بين «الآلة» و«الوعي» أضيق مما نتصوّر؟

تطبيقات طبية وتحديات أخلاقية

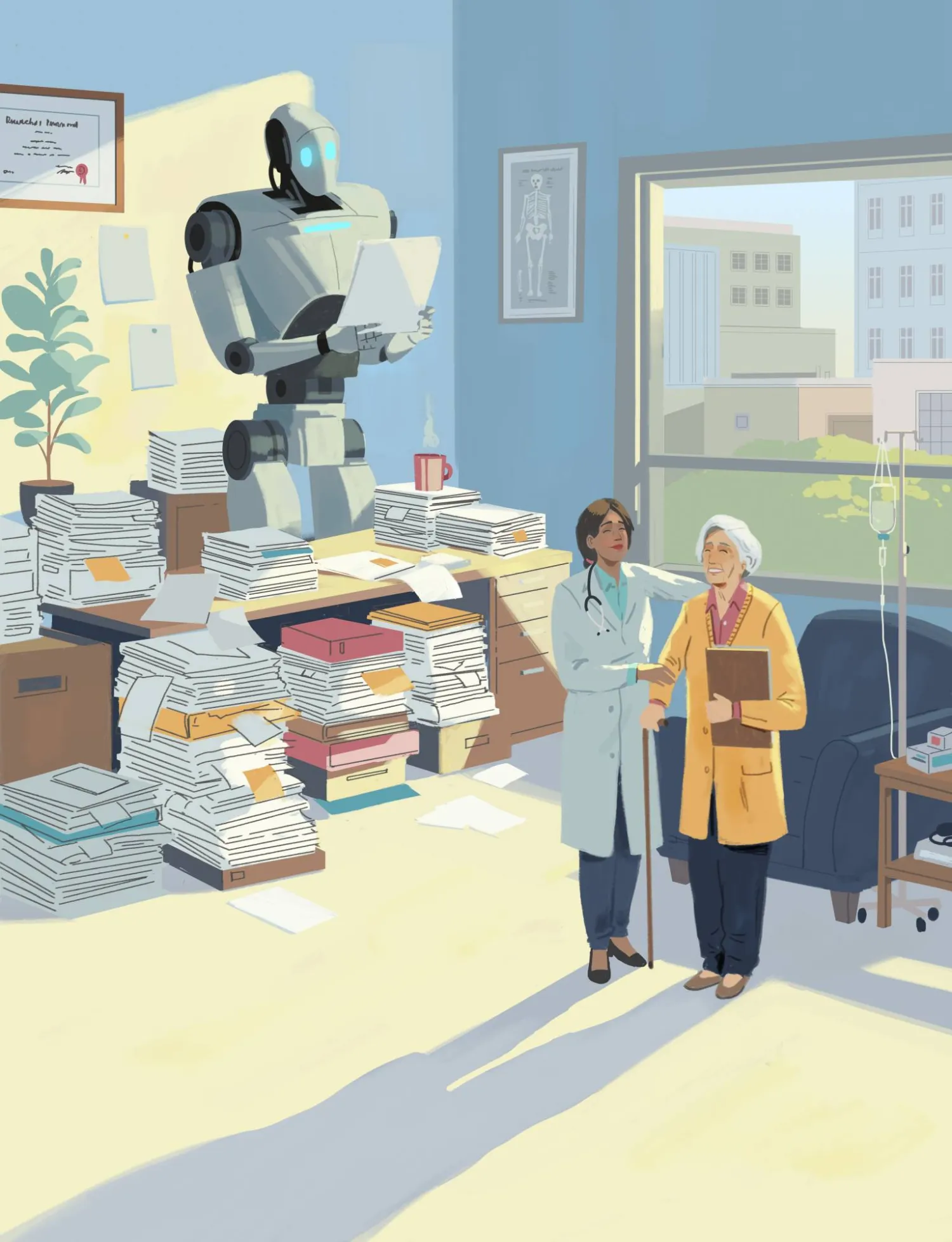

* تطبيقات طبية. مما يجعل هذه التقنية مثيرة حقاً هو أنها لا تقف عند حدود الفضول العلمي، بل تَعِد بفتح آفاق جديدة للطب:

- فهم ألزهايمر وباركنسون: بدلاً من الاعتماد على نماذج حيوانية لا تعكس بدقة تعقيد الدماغ البشري، يمكن تنمية الأدمغة المصغرة من خلايا مريض بعينه، ثم متابعة تطور المرض لحظة بلحظة كما لو كنا نراقب نسخة مُصغّرة من دماغه.

- اختبار الأدوية: التجارب الدوائية التي تستغرق عادة سنوات طويلة قد تُختصر إلى أيام أو أسابيع، عبر مراقبة كيفية استجابة الأدمغة المصغرة مباشرة للعقار المقترح.

- الطب الشخصي: تخيّل أن يكون لكل إنسان «دماغه المصغّر» في طبق زجاجي داخل المختبر، يُجرَّب عليه العلاج قبل أن يُعطى لجسده الحقيقي. هنا يصبح الطب أقرب ما يكون إلى التفصيل على المقاس، حيث يُختار العلاج الأنسب لكل فرد بدقة.

- جسور مع الذكاء الاصطناعي: بفضل مرونة الخلايا العصبية الحية وكفاءتها، قد تصبح الأدمغة المصغرة أساساً لحواسيب بيولوجية أكثر قدرة على التعلم وأقل استهلاكاً للطاقة من الرقائق الإلكترونية التقليدية. إنها خطوة نحو جيل جديد من «الذكاء الاصطناعي العضوي».

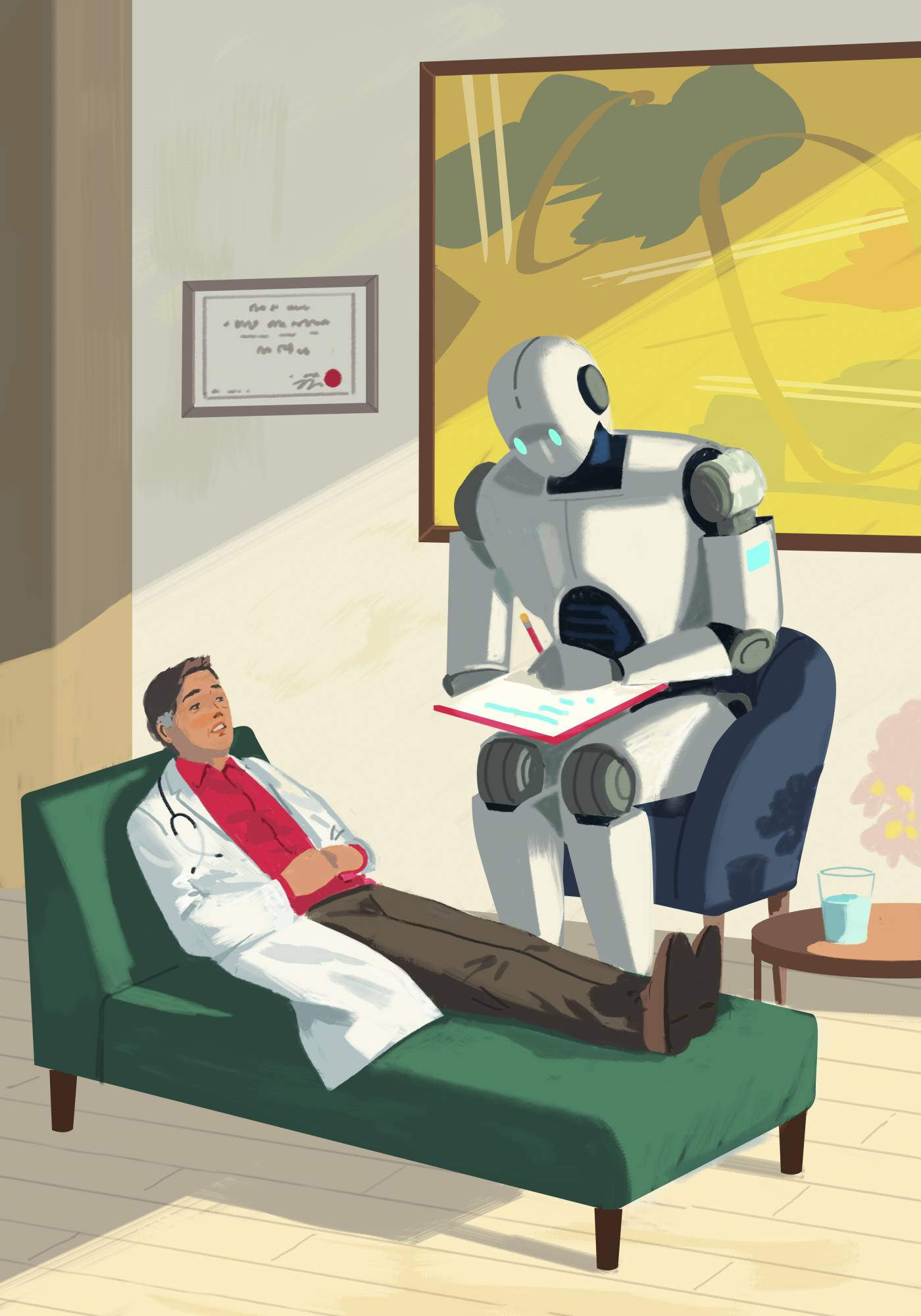

* التحديات الأخلاقية: متى يصبح الدماغ كائناً؟ لكن هذه الآمال العريضة تفتح في المقابل باباً واسعاً للنقاش الأخلاقي. فإذا كانت هذه الأدمغة المصغرة قادرة على التعلّم والنوم وربما تطوير «ذاكرة بدائية»، فهل يحق لنا أن نعاملها كأدوات مختبرية فقط؟ أين ينتهي كونها مجرد خلايا، وأين يبدأ احتمال أن يكون لها شكل من أشكال الوعي؟

البروفسور توماس هارتونغ (Thomas Hartung) - رائد هذا المجال من جامعة جونز هوبكنز - يحذر من «التسرع في اعتبار الأدمغة المصغرة مجرد أدوات صامتة»، ويؤكد أن أي إشارة لاحتمال امتلاكها خبرات داخلية «تفرض علينا التزاماً أخلاقياً مضاعفاً».

وفي دراسة نشرت عام 2025، أشار باحثو ETH Zurich إلى أن «ربط الأدمغة المصغرة بالذكاء الاصطناعي قد يجعلها أكثر قدرة على التكيف والتعلم مما نتصور»، وهو ما يستلزم - بحسب قولهم - وضع إطار أخلاقي جديد لا يقل صرامة عن القوانين التي تحكم أبحاث الخلايا الجذعية والأجنة.

إنها أسئلة تُعيد إلى الأذهان الجدل القديم حول استخدام الحيوانات في التجارب الطبية، لكنها أكثر حساسية لأنها تمس شيئاً أقرب إلينا بكثير: نموذجاً مُصغّراً عن عقولنا نحن. وهنا يصبح السؤال الأخطر: هل يمكن أن نكون بصدد تخليق «كيانات واعية» دون أن ندرك ذلك؟

من المختبر إلى العالم العربي

يبقى السؤال الاستراتيجي مطروحاً أمامنا كعالم عربي: هل سنكتفي بدور المتفرّج على هذه الثورة العلمية، أم سنكون جزءاً فاعلاً في صناعتها؟

في المملكة العربية السعودية، تشكّل رؤية 2030 ومشاريع مثل نيوم و«المدن الذكية» قاعدة قوية للانطلاق نحو أبحاث من هذا النوع، حيث تتلاقى الجرأة الاستثمارية مع البنية التحتية الرقمية والطبية المتقدمة. لكن الطموح لا ينبغي أن يتوقف عند حدود المملكة فقط.

أنظمة هجينة تمزج بين البيولوجيا والسيليكون لدراسة عمل الدماغ

وفي الإمارات العربية المتحدة، هناك مسار متسارع في مجال الطب الدقيق والذكاء الاصطناعي الطبي، ضمن مبادرات مثل «مسرعات دبي للمستقبل» و«مدينة دبي الطبية». أما قطر، فقد استثمرت في أبحاث الدماغ والأعصاب عبر «مؤسسة قطر للتربية والعلوم» و«معهد قطر لبحوث الطب الحيوي»، مما يجعلها مرشحة لتكون شريكاً مهماً في تطوير الأدمغة المصغرة.

كما أن مصر بما تمتلكه من قاعدة بشرية ضخمة وجامعات عريقة مثل القاهرة وعين شمس والإسكندرية، يمكن أن تكون أرضاً خصبة للتجارب السريرية التي تربط بين المختبر والعيادة. ولا ننسى المغرب وتونس والأردن التي برزت فيها مراكز بحثية طبية وأحياء حيوية لديها خبرات واعدة في علوم الأعصاب والهندسة الحيوية.

تخيّل أن يتعاون علماء من الرياض والقاهرة والدوحة والرباط مع شركاء من زيوريخ وبالتيمور، في بناء «دماغ عربي مصغّر» داخل المختبر. عندها لن يكون المشروع مجرد تجربة علمية، بل منصة استراتيجية لعلاج ألزهايمر والتصلّب المتعدد والاكتئاب والصرع لملايين المرضى في المنطقة، ومساهمة عربية في صياغة مستقبل العلم عالمياً.

إن مصطلح الذكاء العضوي ليس مجرد مصطلحاً جديداً في علم الأحياء، بل قفزة فكرية تغيّر تعريفنا للذكاء نفسه. فإذا كانت الخوارزميات الرقمية تصنع عقولاً من السيليكون، فإن العلماء اليوم يجرّبون تنمية عقول من خلايا حية. وبينما نتساءل: هل يمكن لهذه الأدمغة المصغرة أن تحلم؟ يحق لنا نحن أيضاً أن نحلم... أن يكون للعالم العربي دوره الفاعل في كتابة هذا الفصل من تاريخ البشرية.

ولعل مقولة الفيلسوف أفلاطون تكتسب هنا معنًى خاصاً: «العقل هو أثمن ما يملكه الإنسان، لأنه مصدر الحرية والمعرفة». فإذا كنّا اليوم نزرع عقولاً مصغّرة في أطباق المختبر، فإن مسؤوليتنا ليست علمية فقط، بل أخلاقية وإنسانية أيضاً: كيف نستخدم هذه العقول؟ ولأي غاية؟

وربما يأتي يوم يكون لكل واحد منا نسخته المصغّرة من دماغه في مختبر، تراقب صحته، تختبر الأدوية قبل أن تصل إليه، وربما... تحلم بالنيابة عنه. وحينها لن يكون السؤال: هل تحلم الأدمغة المصغرة؟ بل: هل نحلم نحن بما يكفي لصنع مستقبل يليق بنا؟