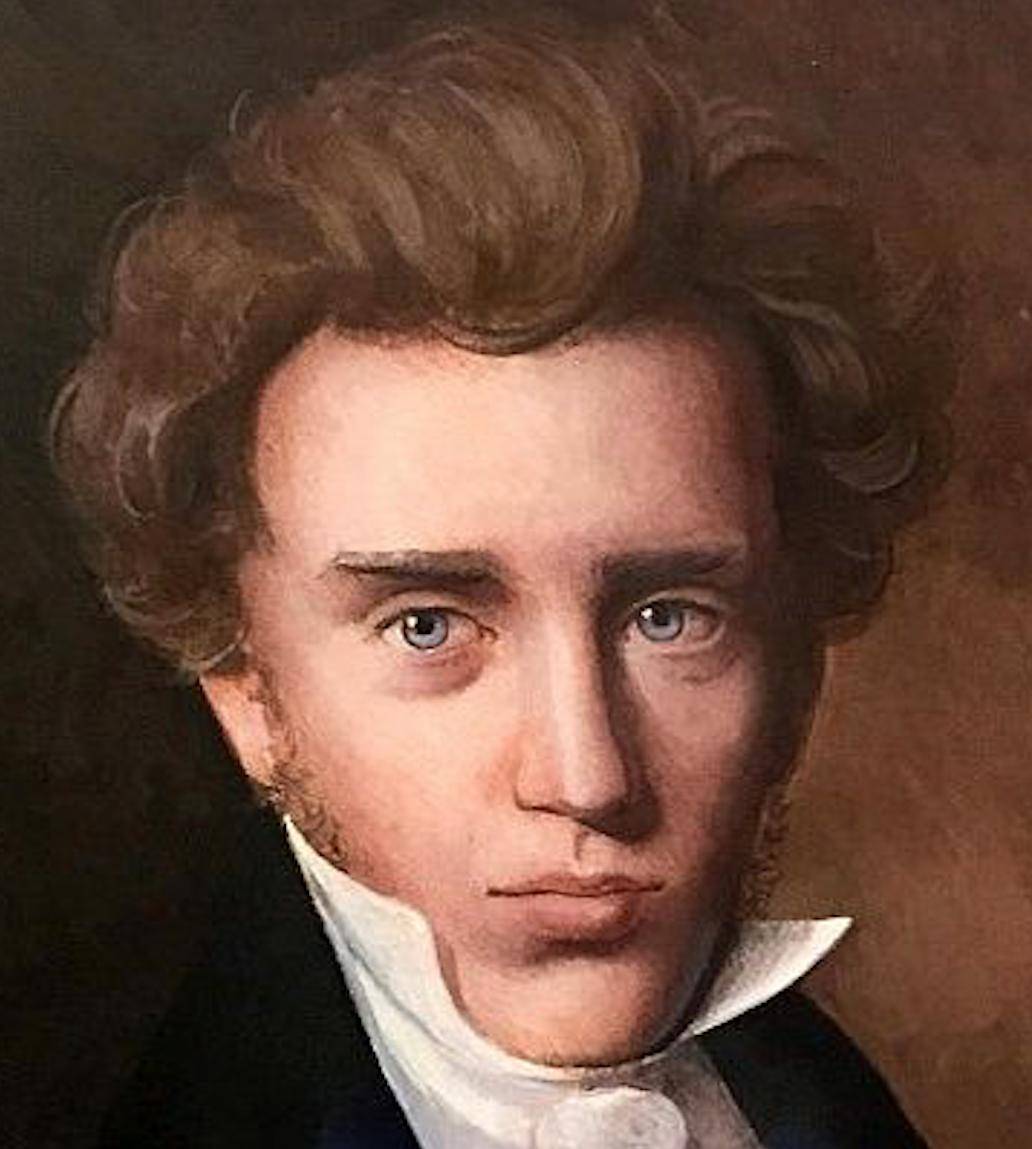

ربما كان سليمان بشير ديان أهم مثقف سنغالي في هذا العصر. وهو على أي حال أحد فلاسفة الإسلام المعدودين حالياً. وهو من مواليد 1955 ويحتل الآن منصب أستاذ اللغة الفرنسية والفلسفة الإسلامية في جامعة كولومبيا بنيويورك. وقد كان مستشاراً خاصاً للرئيس عبدو ضيوف لعدة سنوات متتالية. وبالتالي فهو شخصية وطنية وعالمية في آن معاً. وقد اشتهر منذ أن كان قد نشر كتابه الكبير عن الشاعر والفيلسوف الباكستاني الشهير محمد إقبال بعنوان: «الإسلام والمجتمع المنفتح: القدامة والتجديد في فكر محمد إقبال». كما اشتهر بكتابه الذي صدر لاحقاً تحت اسم: «كيف يمكن أن نتفلسف في أرض الإسلام؟»، وهو يرد على الغرب الذي يتهم الإسلام بالأصولية والتطرف بأنه مخطئ ومتحيز وظالم. فالإخلاص للإسلام والتمسك به لا يعنيان إطلاقاً التطرف، بشرط أن نفهمه بشكل متنور صحيح. وذلك لأن الغرب يجهل أنه يوجد مفهومان للإسلام وليس مفهوماً واحداً: الأول وسطي عقلاني متسامح، والآخر أصولي متشدد. وهذا التمييز الأساسي هو الذي يفصل بين مثقفي التطرف والتعصب من جهة، والمثقفين الحداثيين التنويريين من جهة أخرى. حسن البنا ليس الإمام محمد عبده، وسيد قطب ليس العقاد ولا طه حسين، والقرضاوي ليس محمد أركون. وهذان المفهومان أو التفسيران الكبيران للإسلام متصارعان الآن ومتنافسان في كل أرجاء العالم العربي والإسلامي. بل كانا متصارعين على مدار التاريخ. الغزالي ليس ابن سينا ولا ابن رشد، وابن تيمية ليس ابن عربي ولا الفارابي ولا المعري، إلخ. نضرب على ذلك مثلاً تفسير سورة الفاتحة وبخاصة المقطع التالي: «اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين». فالمتطرفون في الإسلام قديماً وحديثاً فهموا أن المغضوب عليهم هم اليهود، وأن الضالين هم النصارى أو المسيحيون. ولكنَّ هذا تفسير خاطئ تماماً لأشهر سورة في القرآن الكريم. فالمغضوب عليهم والضالون هم كل أولئك الذين انحرفوا عن الصراط المستقيم: أي عن خط التقى والورع والاستقامة في الفكر والعمل والسلوك. وهؤلاء قد يكونون مسلمين أيضاً لأنه يوجد مسلمون أخيار ومسلمون أشرار، مثلما يوجد يهود أخيار ويهود أشرار، أو مسيحيون أخيار ومسيحيون أشرار. وبالتالي فالتفسير الانغلاقي الطائفي للإسلام خاطئ من أساسه، وهو الذي سيؤدي إلى فشل مشروع الإخوان والخمينيين وكل المتطرفين على الرغم من شعبيتهم في الشارع حتى الآن. وذلك لأنه مضاد لحركة وفلسفة التاريخ. إنه مضاد لروح الأزمنة الحديثة وجوهرها. بل مضاد لجوهر الإسلام نفسه إذا ما فهمناه على حقيقته. ولكن المشكلة هي أنه لا يزال مهيمناً على الشارع حتى الآن ويشكل تياراً جارفاً. انظر زمجرات المتطرفين في كل مكان. انظر تسجيلاتهم النارية الهيجانية المصوَّرة التي يبثّونها على شبكات التواصل الاجتماعي والتي يهددون بها حكوماتهم وبلدانهم. ينبغي العلم أن تراثنا من أعظم التراثات الدينية للبشرية. إنه يعلِّمنا قيم الحق والعدل والقسطاس المستقيم. إنه موجَّه لخير البشرية جمعاء وهدايتها وليس فقط لخيرنا نحن المسلمين. فمتى سنفهمه ونفهم سورة الفاتحة على حقيقتها؟ متى سنخرج من تفاسير العصور الوسطى وندخل في تفاسير العصور الحديثة؟

على هذا النحو نفهم الفرق بين المفهوم الانغلاقي الطائفي للدين، والمفهوم المستنير اللاطائفي للدين ذاته. بهذا المعنى نفهم أن المسلم الحقيقي هو ذلك الذي يُخلص لجوهر الإسلام وسماحته: أي للمعاملة الحسنة ومكارم الأخلاق والانفتاح على الآخرين وعدم تحقيرهم أو تكفيرهم أو ازدراء كرامتهم الإنسانية. وهذا ما نصحنا به الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي عندما قال هذه العبارة البليغة: «لن تبلغ من الدين شيئاً حتى توقِّر جميع الخلائق ولا تحتقر مخلوقاً ما دام الله قد صنعه». وهو ما يقوله بشكل آخر الفيلسوف السنغالي المسلم المعتز كل الاعتزاز بإسلامه: البروفسور سليمان بشير ديان.

يرى هذا المفكر أن صورة الإسلام كانت رائعة إبان العصر الذهبي. ولكن كثرة الأعمال الإرهابية التي ارتُكبت باسمه في العقود الأخيرة شوَّهت صورته في شتى أنحاء العالم. ولهذا السبب لم يعد يتجرأ أحد على الربط بين الإسلام والفلسفة، أو بين الإسلام والعقلانية، أو بين الإسلام والتسامح، أو بين الإسلام وحقوق الإنسان. لقد حوَّل المتطرفون الإسلام إلى بعبع مخيف يُرعب البشرية كلها، في حين أنه جاء رحمةً للعالمين. لهذا السبب فشل المشروع الأصولي الإخواني - الخميني، ليس لأن الغرب ضده أو العالم كله ضده... إلخ، وإنما فشل لأنه ضد حركة التاريخ. نقطة على السطر.

ثم يضيف هذا المفكر المرموق قائلاً ما معناه: لقد كان للمفهوم الأصولي للدين دائماً مشكلات مع الفلسفة. وهذه الحالة لا تخص عالم الإسلام فقط وإنما كانت تخص أيضاً العالم المسيحي والعالم اليهودي. كلها كانت لها مشكلات مع الفلسفة. كلها كانت تَعدّ الفلسفة مجرد خادمة ذليلة لعلم اللاهوت الديني. ولكن الفرق هو أن اليهود والمسيحيين في أوروبا تطوروا وغيَّروا نظرتهم بعد عصر التنوير الكبير في حين أن المسلمين ظلوا منغلقين داخل مفاهيم العصور الوسطى التي عفى عليها الزمن. هنا تكمن المشكلة الحقيقية. المسلمون لم يمروا حتى الآن بمرحلة الغربلة التنويرية الكبرى لتراثهم العظيم. ولكنهم أصبحوا على أبوابها!

على أي حال لم يكن من السهل على هذه الأديان الإبراهيمية الثلاثة التي أُقيم لها صرح شامخ في أبوظبي أن تستقبل الفلسفة الإغريقية، لسبب بسيط؛ هو أنها كانت تعد بمثابة فلسفة وثنية كافرة. يضاف إلى ذلك أن الفلسفة الإغريقية تقدم نفسها على أنها حكمة بشرية وليست وحياً إلهياً نازلاً من السماء. وعلماء الإسلام والمسيحية واليهودية كانوا يتساءلون: هل يمكن أن يوجد فكر بشري يستحق الاعتبار والاحترام؟ ما قيمته بالقياس إلى الوحي الإلهي السماوي الذي نمتلكه والذي يُغنينا عن كل شيء؟ ما قيمة كلام أفلاطون وأرسطو وأبيقور بالقياس إلى كلام التوراة والإنجيل والقرآن؟ الجواب تجدونه عند ابن رشد المسلم، وعند توما الأكويني المسيحي، وعند موسى بن ميمون اليهودي العربي. قلتُ «العربي» لأنه ألَّف رائعته الفلسفية «دلالة الحائرين» باللغة العربية. وكل من أبدع بالعربية فهو عربي ثقافةً وحضارةً. كلهم أخذوا على محمل الجد نصوص الفلسفة وصالحوا بطريقة أو بأخرى بين الوحي الإلهي والفلسفة اليونانية. كلهم صالحوا بين الفلسفة والدين، أو بين العقل والنقل. وهذا هو المعنى الحرفيّ لعنوان كتاب ابن رشد الشهير: «فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال».

كان للمفهوم الأصولي للدين دائماً مشكلات مع الفلسفة... وهذه الحالة لا تخص عالم الإسلام فقط وإنما أيضاً العالم المسيحي والعالم اليهودي

ولكن هنا يطرح اعتراضٌ وجيه نفسَه: إذا كان الانفتاح على الفلسفة لم يعد يمثل أي مشكلة بالنسبة إلى اليهود أو المسيحيين الأوروبيين، فلماذا لا يزال يمثل مشكلة حقيقية وعرقلة كبرى بالنسبة إلى الإسلام والمسلمين؟ الجواب هو التالي: لسبب بسيط؛ هو أن التنوير نجح في أوروبا ولم ينجح حتى الآن في العالم العربي أو الإسلامي. هنا تكمن المعضلة الحقيقية والعقبة الكأداء. نقول ذلك ونحن نعلم أن الفلسفة لا تشكِّل أي خطر على الدين. الفلسفة تُكمل الدين والدين يُكمل الفلسفة، كما قال كانط. حيث تنتهي حدود العقل تبتدئ حدود الإيمان. الفلسفة تساعدنا على فهم جوهر الدين. إنها لا تشكل خطراً إلا على الفهم الظلامي والتكفيري للدين. أما الفهم المستنير المتسامح فلا خوف عليه ولا هو يحزن. كبار فلاسفة التنوير الأوروبي كانوا مؤمنين.

ثم يقول لنا هذا الفيلسوف السنغالي المسلم ما معناه: تكفير الفلسفة قديم جداً في تاريخنا، وهو يعود إلى الإمام الغزالي. وهو شخصية دينية كبرى بل يعدّ حجة الإسلام وبحق لأنه كان عالماً كبيراً متبحراً في الدين بل في الفلسفة أيضاً! على الرغم من ذلك فقد اتهم الفلاسفة بالهرطقة والزندقة والخروج عن ملة الإسلام. ولكنه في الوقت نفسه كان يتبع منهجهم الدقيق في الدراسة والبحث الذي هو مسار فلسفي أيضاً. كان يقلِّد ابن سينا ويستفيد منه ومن أفكاره كثيراً ثم بعد كل ذلك يكفّره! انظروا بهذا الصدد الكتاب القيم للباحث الجزائري البارز الدكتور عمر مرزوق: «ابن سينا أو إسلام الأنوار». أكملت قراءته للمرة الثانية مؤخراً دون أن أشبع منه. هنا يكمن وجه الغرابة والتناقض في شخصية عظيمة وإشكالية كبرى مثل شخصية الإمام الغزالي. مشكلته أنه غاص في التصوف والغيبيات أكثر مما ينبغي، ونسي الحقائق المحسوسة والماديات وقوانين الطبيعة. بل عطَّل قانون السببية الذي من دونه لا عقل ولا عقلانية. بدءاً من تلك اللحظة دخل العالم الإسلامي في عصور الانحطاط الطويلة التي لم نخرج منها حتى الآن.

أخيراً، وبه نختم: إذا كان كبار فقهاء العصور الوسطى، بل حتى ابن خلدون، قد أدانوا الفلسفة اليونانية سابقاً فما بالك بالفلسفة الأوروبية الحديثة التي تجاوزت الفلسفة اليونانية بسنوات ضوئية؟ إذا كانوا قد أدانوا أفلاطون وأرسطو، فما بالك بديكارت وسبينوزا ولايبنتز وفولتير وروسو وديدرو وكانط وهيغل وماركس ونيتشه وفرويد وهيدغر وبرغسون وبول ريكور وهابرماس... إلخ؟ تفاوُت تاريخي أو هوة سحيقة يستحيل ردمها في المدى المنظور.