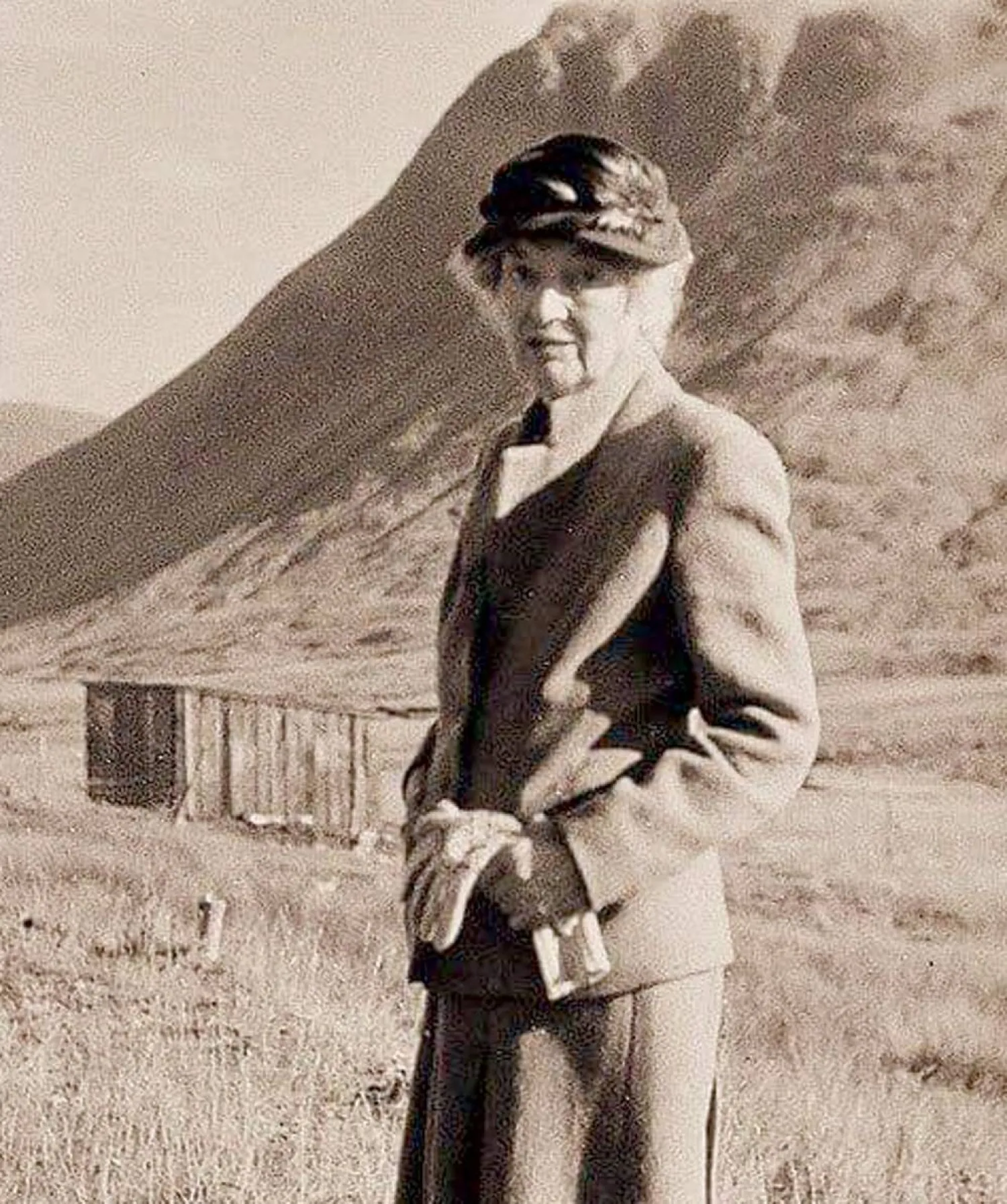

تفاصيل مدهشة مفعمة بالروحانيات، يكشف عنها كتاب «من لندن إلى مكة – رحلة حج أول امرأة بريطانية»، الصادر عن دار «السراج» بالقاهرة؛ حيث تروي مؤلفته، ليدي إيفلين كوبولد، وقائع رحلتها للحج في مكة، بوصفها أول امرأة أوروبية تُقدم على هذه الخطوة، بإذن خاص من الملك عبد العزيز آل سعود، عام 1933، بعد أن أشهرت إسلامها وأطلقت على نفسها اسم «زينب».

يجمع الكتاب بين طرافة أدب الرحلات في رصد الحياة في الشرق بعيون غربية موضوعية منصفة، وبين حميمية أسلوب اليوميات واعتنائه بالتفاصيل اليومية البسيطة.

وتنتمي ليدي إيفلين إلى عائلة أرستقراطية في أسكوتلندا، معروفة بحبها للسفر والترحال واستكشاف العالم. واستغرقت رحلتها للحج، وهي في الخامسة والستين من العمر، أقل من شهرين، في الفترة من 22 فبراير (شباط) إلى 21 أبريل (نيسان) والتي وثقتها في كتاب عام 1934 بعنوان «الحج إلى مكة» وبتغيير طفيف في العنوان ترجمته هبة هنداوي.

توفيت ليدي إيفلين عام 1963 وهي في الخامسة والتسعين، ودُفنت في جبال أسكوتلندا التي تحبها، بحضور إمام مسجد وعازف قِرَب، حسب وصيتها التي تضمنت أيضاً كتابة الآية الكريمة «الله نور السماوات والأرض» على قبرها.

البداية شمس الجزائر

تشير المؤلفة في البداية إلى أنها في سنوات طفولتها الأولى، كانت تسافر بصحبة والديها خارج أسكوتلندا، لتتجنب العائلة شهور الشتاء الباردة، وتمكث في تلال على أطراف العاصمة الجزائرية، طمعاً في شمسها الدافئة. هناك تعلمت اللغة العربية، وبعد قضاء 3 سنوات في فيلا جميلة، غادرت الأسرة منزلها الجزائري للأبد، وحزنت المؤلفة كثيراً لفراق أصدقائها.

توالت السنون، وحدث أن كانت في زيارة عند بعض الأصدقاء الإيطاليين في روما، وسألها صاحب البيت إن كانت ترغب في لقاء بابا الفاتيكان شخصياً. تحمَّست للفكرة بالطبع، وارتدت لباساً أسود سابغاً، وخمار رأس طويلاً، لتمثل في حضرته المهيبة مع صديقتها وشقيقها، وفجأة وجَّه قداسة البابا كلامه إليها، بسؤالها إن كانت كاثوليكية أم لا، فارتبكت لوهلة، ثم أجابته بأنها مسلمة!

وتؤكد أنها لا تعلم حقيقة ماذا حل بها لتنطق بهذا؛ لكن كان هذا الموقف بمثابة جذوة اشتعلت في وجدانها وعقلها، أنارت لها طريق البحث والدراسة حول هذا الدين، حتى رست أخيراً على شواطئه عن قناعة وتأثير روحاني فائق، غمر كيانها وعقلها.

وظلت تجربة الحج تداعب خيالها، باعتبارها «أعظم تجارب البشرية الملهمة» من حيث الوجود في بقعة مقدسة وسط حشود هائلة جاءت من جميع أقطاب الأرض. تحدثت في هذا الأمر مع سفير المملكة العربية السعودية آنذاك في لندن، الشيخ حافظ وهبة، فوعدها بأن يسعى لتنفيذ حلمها، وأن يرفع طلبها لكبار المسؤولين في بلاده. وبناء عليه قررت السفر إلى السعودية لقضاء بعض الوقت في انتظار السماح لها بالحج، مع خطة بديلة بأن تستكمل رحلتها في مصر على ضفاف النيل؛ إذا لم يُلبَّ طلبُها.

في 22 من فبراير 1933، وصلت إلى مدينة بورسعيد المصرية، ومنها إلى السويس، في رحلة بقطار مزدحم، وهناك عاصفة رملية. كان رفيقها في المقصورة بحار إنجليزي يعمل قبطان سفينة شحن، والذي قصَّ عليها كثيراً من حكايات الحياة المسلية وغرائب الدنيا التي رآها. مر الوقت سريعاً بفضل حديثه المشوق، ثم اتجهت من السويس إلى مدينة بورتوفيق، للحاق بالباخرة الإيطالية «ميسواه» المتجهة إلى جدة؛ حيث توجد على متنها قمرة محجوزة باسمها.

اكتشاف جدة

تروي المؤلفة كيف وصلت إلى جدة بعد رحلة بحرية استغرقت أربعة أيام. «المنظر على الشاطئ ومن المرفأ مذهل؛ حيث تتبدى جدة مدينة لونها مزيج من الأبيض والبني، وتشبه الحصن؛ حيث تحدها حوائط عالية من جوانبها الثلاثة، وتطول مآذنها علواً». وافقت على عرض من عائلة مستر «فيلبي» لاستضافتها في منزلهم بالمدينة، وهو بريطاني مسلم ومقرب من الملك، كما أنه مغامر معروف جاب الجزيرة العربية من البحر للبحر، واجتاز صحراء الربع الخالي.

يمر على ليدي إيفلين كثير من الحجيج في طريقهم للأراضي المقدسة، بعضهم في سيارات، والبعض الآخر على ظهور الجمال، بينما لا يجد الفقراء منهم إلا أقدامهم ثابتة الخطى نحو وجهتهم. الشتاء جاف بلا أمطار؛ لكن الجِمال تستطيع تدبير أمرها بالتهام الأعشاب القاسية التي تتحدى التربة القاحلة.

في جدة كذلك، زارت كثيراً مقر المفوضية الأوروبية. ورغم أن عدد النساء الأوروبيات قليل مقارنة بالرجال الذين يتجاوز عددهم الثلاثين، فإن الجميع سعداء رغم شدة حرارة الطقس والرطوبة معظم شهور السنة.

عاد السيد فيلبي من مكة، وأخبرها بأنه لم يبقَ سوى انتظار قرار الملك بمنحها حق دخول الأراضي المقدسة. في 12 مارس (آذار) هلت الأخبار السعيدة بأنه قد سُمح لها بأداء الحج في مكة، وزيارة المدينة كذلك، بعد أن عاشت نوبات متفاوتة من الأمل واليأس.

كان اهتمامها الأوحد هو تجهيز ملابس الحج الخاصة بها، وهي تنورة سوداء من قماش «الكريب»، وعباءة بلا كُمَّين تطرحها على كتفها، ومثبت بها غطاء رأس لترتديه فوق ملابسها عند زيارة المدينة المنورة، وغطاء وجه أسود لا يصف ملامحها. أما في مكة فسترتدي الملابس البيضاء، فمن غير المسموح ارتداء الملابس الملونة. أعطتها زوجة السيد فيلبي وسادة وغطاء؛ حيث ستضطر فيما يبدو إلى قضاء الليل في الصحراء.

شدت القافلة الرحال للمدينة مباشرة بعد صلاة الفجر، واستأجرت سيارة لاستخدامها خلال العشرين يوماً فترة الحج. السائق عربي مُلم بالطريق، ويرافقه مصطفى نذير، وهو شخص مهذب أعارها إياه السيد فيلبي ليرافقها في رحلتها، على أن تكون مهمته القيام على راحتها وإرشادها، وقد أثبت جدارته في ذلك.

كان في صحبتها أيضاً شيخ سوداني طاعن في السن، وهو والد الطباخ، وقد أتى من مدينة دنقلة لأداء الحج، وكان ممتناً لها بشدة عندما عرضت عليه أخذه إلى مكة، لدرجة أنه أراد تقبيل قدمها.

تقول المؤلفة: «كان اسمي الجديد في جواز السفر السيدة زينب. مررنا بالمدينة المنورة أولاً. أيقظني صوت أذان الفجر، ومن خلال شباك صغير في اتجاه الجنوب رأيت في الأفق المآذن الطويلة، وقبة مسجد الرسول الخضراء، فطربت لفكرة أنني على بعد خطوات من مسجدٍ له هذه المكانة العظيمة في الإسلام. سَرَت رعشة في بدني من هيبة الموقف، وخلعت حذائي، وعبرت العتبة التي اجتازها عدد قليل من الرجال الأوروبيين، ولم تطأها قدم أي امرأة أوروبية من قبل».

هيبة وفرح

وصلت أخيراً إلى البيت الذي ستقيم فيه في مكة إلى حين انتهائها من مناسك الحج. استقبلها صاحب البيت، وولداه أخذاها لقاعة كبيرة تشرف على عدد من الغرف تعلوها غرف أخرى. صعدت بعض الدرجات المرتفعة؛ لكنها كانت منبسطة وسهلة. الجناح المخصص لها في الطابق الثاني، وهو رحب وفسيح، به غرف صغيرة وأخرى أكبر منها، تحيط بجدرانها الوسائد والأرائك الوثيرة، كما هو المعتاد، وبالجناح سرير بأعمدة معدنية، أحضروه خصيصاً لراحتها، ويغطيه مفرش مطرز برسومات بديعة، وتحيطه ستارة شبكية للوقاية من الناموس.

تصف المؤلفة لحظة دخولها إلى المسجد الحرام ورؤيتها الكعبة، قائلة: «تتابعت خطواتنا على الرخام المصقول حتى وصلنا لقدس الأقداس، بيت الله. يقف هذا البناء المهيب مكعب الشكل الذي لا يضن ملايين المسلمين بأرواحهم في رحلة الوصول إليه، في مهابة وإجلال. يغطي الكعبة غطاء أسود طُرِّزت عليه آيات من القرآن بخيوط ذهبية، يحيط الحجاج بقاعدتها، وهم يرددون الأدعية كما يلقيها عليهم المطوِّف».

تقول المؤلفة: «لا يستطيع قلم وصف هذا المشهد الجليل، شعرت بضآلتي وأنا أقف هنا تعصف بي المشاعر المتضاربة من الهيبة والفرحة. فرد صغير وسط الإنسانية الكبيرة، وتتملكني أحاسيس وعواطف شتى، وحماسة دينية لم أعهدها من قبل. الدموع تبلل وجوه الحجاج من حولي، وتنهمر على خدودهم كالأنهار، بينما رفع غيرهم رؤوسهم في اتجاه السماء التي تزينها النجوم اللامعة، والتي شهدت هذه الجموع الغفيرة عبر قرون متتالية. اهتزت مشاعري ونبض قلبي أمام العيون المتلألئة بالعبرات والأدعية المخلصة الملحَّة، والأيادي الممتدة رجاء العفو والمغفرة، كما لم تفعل من قبل. اعترتني حالة روحانية لم أشهدها سابقاً. كنت واحدة من جموع الحجيج في حالة سامية من التسليم التام لإرادة الله، وهي روح الإسلام وغايته. انضممت للحشود التي تطوف حول الكعبة، وقد كللني الرضا والإجلال».

وتروي المؤلفة كيف غادرت سيارتها وصعدت للمصطبة الأولى؛ حيث يوجد مكان اسمه «مصلى آدم». ويقال إن آدم -عليه السلام- صلى فيه لأول مرة على الأرض. لقد انتهت مناسك الحج، وجلس كثير من الحجاج للراحة، ومن وراء الصخور كثيرون غيرهم، في مرمى البصر جبل عرفات يكتظ بالحجاج، وترى جماعة من أهل اليمن الذين قضوا كثيراً من الأشهر في الطريق ليصلوا إلى هذا المكان.

وتختم المؤلفة رحلتها الروحانية الشيقة قائلة: «عُدت لبيتي الصغير، تحيطني تفاصيل حياتي التي اعتدت عليها. أتراني كنت أحلم طوال هذه المدة؟ تكفيني نظرة لدفتر مذكراتي، لأدرك أن كل هذا كان حقيقة مطلقة. ستحمل روحي للأبد متعة الرضا والسعادة التي عشتُها، لم تحمل لي الأيام السابقة إلا الخير والجمال والدهشة. لقد اكتشفت عالماً جديداً مذهلاً».