أظنُّ أنّ أغلبنا ممن عاش طفولته وشبابه اليافع في ستينات وسبعينات القرن العشرين لم يزل يتذكّرُ ذلك المسلسل الفاتن (ستار تريك Star Trek) بنسخته الأولى غير الملوّنة وشخوصه المميزين الذين كانوا في عصر براءتنا الطفولية أقرب إلى نسخ حية من الأبطال الملحميين. كانت مقدّمة المسلسل مبهرة بموسيقاها التي نقلت لنا الإحساس بالكون البعيد الذي نعرف أننا ربما لن نبلغه يوماً ما. كم كانت بهجتنا تتصاعد مع تعاظم الدفق الموسيقي المشحون بالإثارة عندما يقول الصوت البشري: «هذه هي رحلات سفينة الفضاء إنتربرايس... التي تسعى لاكتشاف عوالم جديدة... والبحث عن أنواع جديدة من الحياة... والذهاب بشجاعة إلى حيث لم يذهب إنسانٌ من قبلُ!!».

إنّ مهمّة سفينة الفضاء (إنتربرايس) هي ذاتها مهمة العلم: الذهابُ إلى حيث لم يذهب إنسانٌ من قبلُ. هي مهمّة اختراق عوالم جديدة وتوظيف نتائج تلك المهمة لصالح النوع البشري. إنها مهمّة لانهائية، وهذا المسعى اللانهائي هو ما يمنحُ العلم ذلك القدر اللانهائي أيضاً على حثّ مكامن الدهشة والبهجة في أرواحنا وعقولنا.

وبات من الواضح أنّ فترة الإغلاق الإجباري عامَي 2020 و2021 جاءت هدية كبرى للبعض منّا لكي يتمكّنوا من إكمال مشاريعهم المنتظرة، ومن هذه المشاريع كتابة كتبٍ لطالما قاتلوا في سبيل انتزاع الوقت المطلوب لكتابتها. أحدُ هؤلاء هو الفيزيائي والفيلسوف العلمي والباحث في تاريخ العلم جيم الخليلي، عراقي المولد وبريطاني الجنسية، الذي صار أحد أقطاب تبسيط العلم ونشر المعرفة العلمية على مستوى العالم عبر كتبه ووثائقياته وحواراته الكثيرة فضلاً عن برنامجه ذائع الصيت «LifeScientific» الذي تبثه قناة «بي بي سي».

كنتُ قد عرضتُ سابقاً في «الشرق الأوسط» قراءة في كتابه «العالم كما تفهمه الفيزياء» الصادر عام 2020 عن دار نشر جامعة «برينستون» الأميركية، ويمكن للقارئ الشغوف مراجعة تلك المادة لكي يتعرّف أكثر على شخصية الخليلي ومؤلفاته.

يواصلُ الخليلي جهوده التأليفية الحثيثة، وكان من نتائج تلك الجهود أن نشرت له جامعة «برينستون» قبل بضعة أسابيع (بالتحديد يوم 12 أبريل «نيسان» 2022) كتابه الأحدث الذي اختار له عنوان (بهجة العلم The Joy of Science).

ينتمي الكتاب إلى فئة الكتب التي تُعنى بالفلسفة العلمية، وإذا ما شئنا الدقة فإنه ينتمي إلى فئة الكتب التي تُعنى بفلسفة المنهج العلمي؛ لكنْ لا ينبغي أن يذهب المرء بعيداً في التصوّر بأنّ الخليلي يكتب بطريقة (فلاسفة العلم) المعروفة. يعتمدُ الخليلي مقاربة تبسيطية في الكتابة رغم رصانتها الفائقة، وهو يسعى للإجابة عن سؤال مركزي واحد: لماذا صار العلم وسيلتنا الوحيدة في معرفة واستكشاف طبيعة الواقع (بمعنى العالم المادي) الذي نعيش فيه؟ ولماذا صار العلم أداتنا المعتمدة في البحث عن الأصول الثلاثة الكبرى: الكون والحياة والوعي؟

يبدأ الخليلي كتابه بتقديم مقتضب، تليه مقدمة على قدر غير يسير من الإسهاب الممتع، ثم يأتي متن الكتاب الذي يتوزّعُ على فصول ثمانية يتناول الخليلي في كلّ منها موضوعاً ينتمي إلى ميدان المنهجية العلمية. سيلاحظ القارئ أنّ عناوين الفصول لم تأتِ بالشكل التقليدي الذي اعتدناه، بل ارتأى الكاتب أن يجعلها بصيغة سؤال أو عبارة تقريرية تنطوي على شيء من الحس الدرامي.

من الموضوعات الخاصة بفلسفة المنهج العلمي التي يتناولها الخليلي في كتابه هذا: مسألة العلم الحقيقي والعلم الزائف، وظاهرة التعقيد في العلم، والأحجيات والألغاز، والفهم البشري والمحاولة الحثيثة لمقاربة الحقيقة، والرأي الشخصي في مقابل الشواهد التجريبية، وضرورة معرفة انحيازاتنا الشخصية قبل محاكمة آراء الآخرين، وضرورة عدم الخوف من تغيير آرائنا المسبقة، وأن نجعل البحث عن طبيعة (الواقع) الحقيقية فضيلتنا الكبرى في العلم. لعلّ القارئ سيلحظُ أنّ هذه العناوين تنطوي على شيء من أخلاقيات البحث العلمي، وليس هذا بغريب؛ فالبحث العلمي الحقيقي أحد العناصر التي تشحذ الأخلاقيات البشرية وتُعلي مناسيب العقلنة والحياد والرؤية الموضوعية والتفلّت من أَسْر القيود الذاتية المسبقة المفروضة على الفرد. يختم الخليلي كتابه هذا برؤية استنتاجية، يعقبها مسردٌ لشرح بعض المفردات الواردة في متن الكتاب، ثمّ يقدّمُ لنا لائحة مطوّلة (كعادته في كتبه الأخرى) ببيبلوغرافيا توثيقية وقراءات إضافية موسّعة.

ربما يكون مسلسل «ستار تريك» هو الدافع لأن يختار شباب كثيرون في العالم العلم مهنة مستقبلية لهم، وقد تكون قراءة بعض الكتب الملهمة هي الدافع لدى آخرين مثلما حصل مع الخليلي الذي يكتب في العبارات الاستهلالية من تقديمه للكتاب: «عندما كنتُ طالباً شاباً في منتصف ثمانينات القرن الماضي قرأتُ كتاباً عنوانه (في الإقرار بالعرفان للدهشة To Acknowledge the Wonder) الذي كتبه الفيزيائي البريطاني إيوان سكوايرز. تناول الكتاب أحدث الأفكار المعروفة –آنذاك- في الفيزياء الأساسية، ولم أزل أحتفظ بنسخة من ذلك الكتاب على أحد الرفوف في مكتبتي بعد ما يقاربُ العقود الأربعة من ذلك التاريخ. صحيحٌ أنّ بعض المواد في ذلك الكتاب قد تقادمت في يومنا هذا؛ لكني لم أزل أعشقُ عنوان الكتاب. عندما كنتُ في تلك السنوات البعيدة أتطلّعُ لمهنة في الفيزياء كانت فرصة معرفتي بالدهشة التي يقدمها لنا العلم هي ما ألهمني حقاً لتكريس كلّ حياتي اللاحقة للعلم...».

أتساءل دوماً إلى حد بات معه هذا التساؤل هاجساً ملحّاً لي مثلما يجب أن يكون لكلّ صانعي السياسات التعليمية والقيمين على شؤون التعليم (ما قبل الجامعي والجامعي): لماذا يخفتُ عند شبابنا ذلك الشغف الطاغي بالعلم وهُمْ في مقتبل أعمارهم؟ ربما تكون الأسباب الثلاثة التالية مفاتيح لفهم هذه الظاهرة التي يتوجب أن تكون ميداناً لدراسات معمّقة:

السبب الأول- ضبابية صورة العالم في حياتنا اليومية. العقبة الأولى تكمنُ في أنّ العلماء يفتقدون كونهم صوراً مرئية حقيقية أمام الآخرين. إذا كان معظم الناس لا يعرفون عالماً حقيقياً (بلحمه ودمه كما يقالُ في الأمثال المتداولة)، وإذا كانت مرجعياتهم الثقافية عن العلماء هي ما يرونه في الأفلام والعروض التلفازية فسيكون من العسير على هؤلاء الناس أن يتطلعوا لمهنة في الحقل العلمي في المستقبل.

يمثلُ العلمُ الخلفية التي تتأسسُ عليها حياتنا اليومية. قد يبدو العلمُ معظم الوقت خبيئاً عن أنظارنا وبعيداً عن حاجاتنا اليومية ولا نتعامل معه إلا لماماً عندما نسمعُ –على سبيل المثال– بشأن مذنّب يقترب من الأرض، أو عندما نتطعّمُ بنوع جديد من اللقاحات؛ لكننا في الغالب لا نعرفُ شيئاً عن العالِم الذي اكتشف ذلك المذنّب مثلما لا نعرف شيئاً عن الفريق البحثي الذي طوّر ذلك اللقاح. كيف السبيلُ إلى حلّ هذه العقبة؟ أرى أنّ الحلّ يكمنُ في تكريس الصفة الحقيقية للعلماء؛ أي بمعنى زيادة مساحة الزمن الذي يظهر فيه العلماء أناساً حقيقيين يهتمون بأمر معضلاتنا البشرية وليسوا محض كائنات مريخية أو خرافية تهتم بشؤونها الخاصة البعيدة عن المجال العام.

السبب الثاني- الصور النمطية (Stereotypes) التي تتمثلُ في تأكيد صورة نمطية للعالِم بكونه «المجتهد المهووس بالعمل Nerd» الذي يبدو منعزلاً عن معرفة السياقات الاجتماعية السائدة والأعراف السلوكية المعتمدة. الخصيصة النمطية هنا ذات ميزات معروفة: العلماء ذوو شعر أشعث ولا أصدقاء لهم سوى أشخاصٍ بذات صفاتهم، وهم منسحبون اجتماعياً ويُبدون نمطاً من الجبن والتخاذل في المواقف التي تتطلبُ تفاعلاً اجتماعياً مؤثراً، وإنهم ما صاروا علماء إلا ليكون لهم العلم مهرباً يختفون فيه من عبء مواجهة الواقع ومتطلبات الحياة الحقيقية.

لا أظنُّ ثمة ما هو أسوأ من التعميمات التي تتقنّعُ في شكل بائس من التوصيفات الاختزالية الجامعة؛ فالمجتمع العلمي له من الخصائص المتباينة والمتعاكسة مثل تلك التي نشهدها عند أي مجتمع آخر من المهنيين (الأطباء والمهندسون والاقتصاديون وعلماء الاجتماع مثلاً).

السبب الثالث- ضغوط العوامل القاتلة للشغف العلمي: الطريق لأي مهنة علمية طريق طويل تكتنفه مصاعب شتى؛ لذا كان الشغف عنصراً أساسياً في هذه المهنة. من غير الشغف، ومع تزايد وعورة الطريق سيفقد المرء حماسته وستضيع بوصلته. إذا أراد أحدنا أن يكون عالماً سيحتاجُ بالتأكيد لإكمال دراساته العليا ثم يتوجب عليه أن يتبعها بدراسات ما بعد الدكتوراه، وعليه أن يتوقع قدراً من المداخيل المالية أقلّ مما يكسبه محلّل نظم حاسوبية أو سمسار أوراق مالية في البورصة أو مهندس في أي حقل هندسي. سيكون شاقاً على المرء في بعض الأحايين أن يمضي حثيثاً في تحقيق أحلامه والإبقاء على شعلة تطلعاته حية متوهجة بفعل ضغوط شتى؛ لكن لا بد من تدريب النفس على مواجهة مثل هذه الضغوط، فهو يعرف أنّ بوسعه إحداثَ فرقٍ في هذا العالم، وهو ليس من هؤلاء الذين لا يعنيهم شيء سوى الحصول على مرتّب مالي كبير نهاية كلّ شهر.

العلم... بهجة لا تنتهي

إنه وسيلتنا المختبرة في معرفة أصل الكون والحياة والوعي

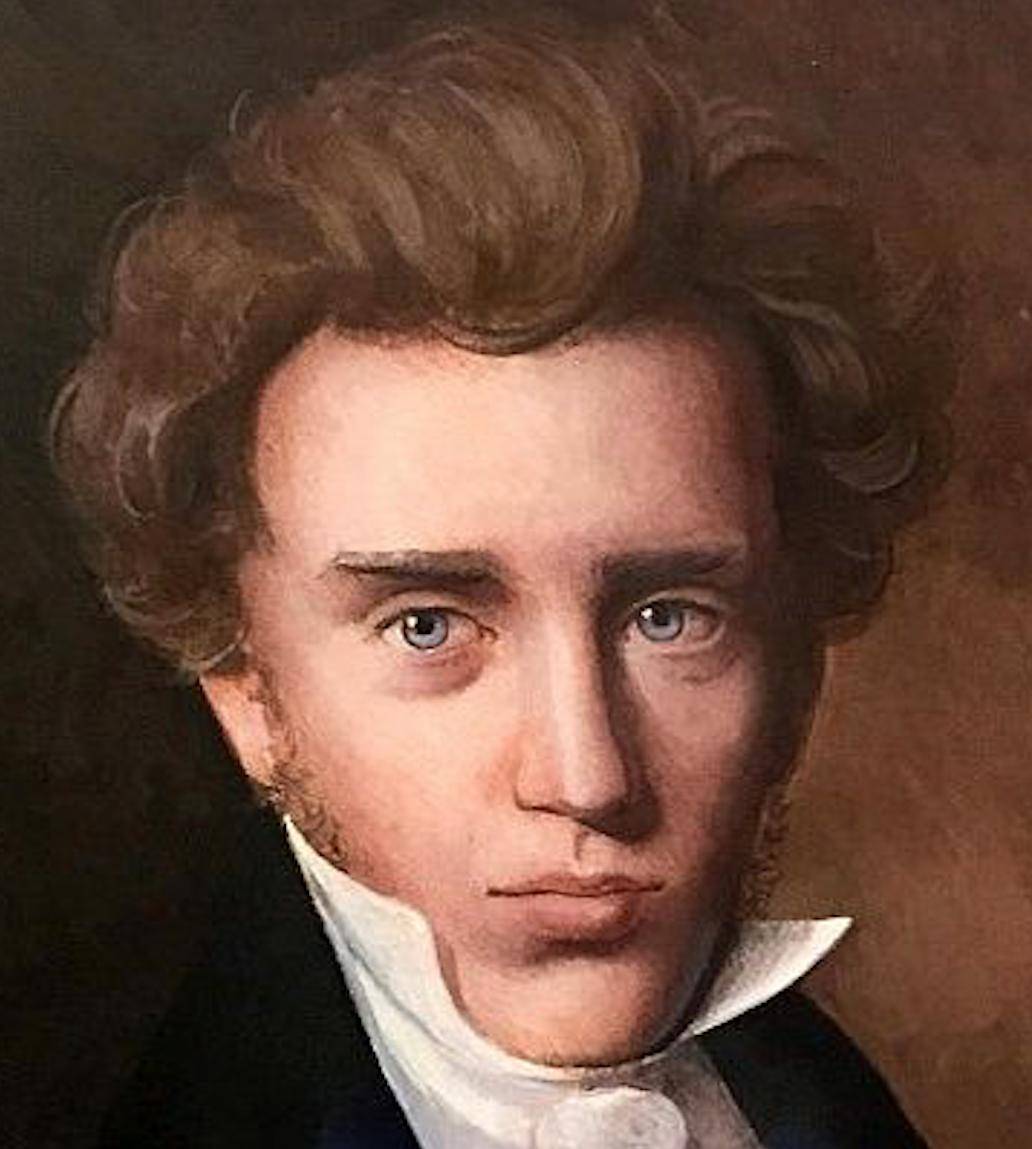

صورة من موقع جامعة «ساري» لجيم الخليلي

العلم... بهجة لا تنتهي

صورة من موقع جامعة «ساري» لجيم الخليلي

لم تشترك بعد

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة