قد يكون من الصعب استشراف الوصف الذي سيتبناه المؤرخون لعام 2020 بالنسبة للاتحاد الأوروبي، لكن من المؤكد أن كلمة «كارثة» ستكون المفردة الرئيسية في قاموسهم. فهذا العام بدأ بكارثة عنوانها الزلزال الذي ضرب الاتحاد بخروج بريطانيا منه، بعد 47 عاماً من الحياة المشتركة. بريطانيا انضمت إليه في الأول من يناير (كانون الثاني) عام 1973، وخرجت منه في الأول من يناير 2020.

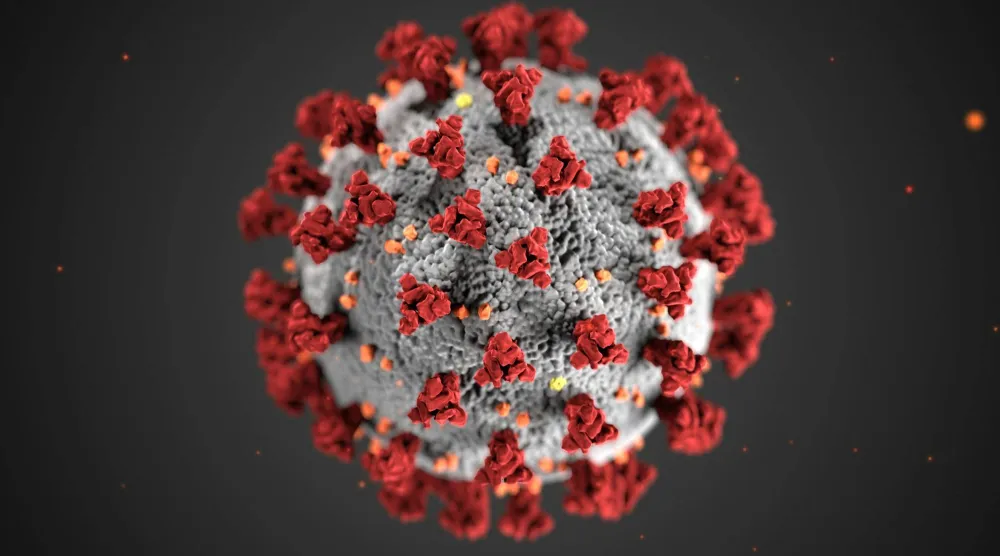

لكن كارثة أكبر كانت تنتظر الاتحاد. «عدو غير مرئي»، أعطي اسم «كوفيد-19»، قتل حتى أمس أكثر من 111 ألف شخص في 5 بلدان أوروبية فقط (إيطاليا، وإسبانيا، وبريطانيا، وفرنسا وألمانيا»، ناهيك من ضحايا البلدان الأخرى، وأصاب مئات الآلاف. وإلى الكارثة الإنسانية التي لم تعرف أوروبا مثيلاً لها منذ مائة عام، أي منذ «الإنفلونزا الإسبانية» عامي 1918 و1919، حلت كارثة اقتصادية ومالية واجتماعية حجزت مئات الملايين من الأوروبيين في بيوتهم بين 40 و60 يوماً، حيث تعطلت الحياة، وتوقفت الدورة الاقتصادية تماماً. وشبه كثير من الخبراء وضع أوروبا مالياً واقتصادياً بما عرفته في عام 1928، إبان الأزمة الاقتصادية الكبرى التي شهدت كساداً وانهياراً اقتصادياً واجتماعياً غير مسبوق.

بيد أن الصدمة الكبرى للمواطن الأوروبي تمثلت في عجز السلطات على المستويين الوطني والجماعي عن بلورة استراتيجية موحدة لمواجهة «كورونا» وتبعاته. وعندما طرحت إيطاليا، الضحية الأولى في أوروبا، الصوت طالبة دعم ومساندة الاتحاد، وقفت شريكاتها متفرجة إلى حد بعيد على آلامها. ولذا، فإن الانقسامات كانت السمة الطاغية على تعاطي الأوروبيين، بدل التضامن والتنسيق. وأكثر من ذلك، عادت إلى البروز ظاهرة الانقسام بين شمال أوروبا وجنوبها، عندما طرح موضوع المساعدات التي يتعين توفيرها للبلدان الأكثر تضرراً، ومنها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا واليونان، لمواجهة الوباء والتفاهم على خطة لإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية.

وإزاء هذه المجموعة برزت مجموعة «شمالية» معارضة تتهم «الجنوبيين» بالرغبة بتحميل بلدان الشمال تبعة ديونها واعتباطيتها في إدارة ميزانياتها. وقاد الحملة بلدان، هما ألمانيا وهولندا، بدعم من الدنمارك والنمسا ودول أخرى. ولم تكفِ 4 اجتماعات قمة «عن بعد»، آخرها في الـ23 من الشهر الماضي، وجهود رئيس الاتحاد شارل ميشال، ورئيسة المفوضية أورسولا فان دير لاين، للتوصل إلى اتفاق نهائي لإيجاد صندوق جماعي يتم منه تسليف الدول المحتاجة بضمانة الاتحاد. وجل ما تقرر تفعيل «آلية الاستقرار الاقتصادي» التي أطلقت في عامي 2012 و2013، وتسهيل شروط الاستفادة من القروض، وتوفير قروض أخرى بقيمة إجمالية تصل إلى 520 مليار يورو، فيما المطلوب صندوق من 1500 مليار يورو لإعادة إطلاق الاقتصاد.

أماطت كارثة الوباء هشاشة أوروبية على كل المستويات. وبات واضحاً أن أنجح تجمع إقليمي عالمي الذي هو الاتحاد الأوروبي، لا يفتقر فقط للوزن السياسي والعسكري، بل أيضاً للتجهيزات البسيطة لمواجهة وباء، وإن كان «مستجداً».

ودبلوماسياً، وقفت أوروبا متفرجة على التصعيد الأميركي - الصيني، والاتهامات المتبادلة. وباستثناء بريطانيا التي تميل تقليدياً إلى واشنطن، فإن الأوروبيين الآخرين وقفوا إلى حد بعيد على الحياد. والسبب في ذلك وضع التبعية الذي بدا منهم إزاء الصين إلى حد بعيد. ولقد رأى المواطن أن أوروبا تستورد منها الكمامات والأدوية وأجهزة التنفس الصناعي وما يلزم لإجراء الاختبارات والكشف عن الإصابة بالوباء. من هنا، راج مجدداً مفهوم «السيادة الصحية» على المستويين الوطني والأوروبي الذي دافع عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي يمر أولاً باستعادة إنتاج الأدوية محلياً، بدل نقل مصانع المختبرات والشركات المتخصصة إلى الصين، بحثاً عن اليد العاملة الرخيصة.

ثمة صورة انطبعت في الذهن الأوروبي، مفادها أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو حامل لواء الدعوة لتتحول أوروبا إلى قوة سياسية ودبلوماسية على المسرح العالمي. والصحيح أن ماكرون صاحب مبادرات، وقد أثبت ذلك في السنوات الثلاث التي انقضت على رئاسته، متسلحاً بدعم أوروبي. وآخر مبادراته الدعوة إلى قمة افتراضية لمجموعة «P5»؛ أي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. وأكثر من مرة في الأيام الماضية، لمح ماكرون إلى قرب حصولها، ولغايتين اثنتين: الأولى، دعم نداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لهدنة في النزاعات القائمة عبر العالم من أجل التكريس لمواجهة فيروس كورونا في المناطق الساخنة؛ وحشد الجهود الدولية لمحاربة الوباء والتغلب عليه. والحال أن هذه «القمة» التي «بشر» الرئيس الفرنسي بقرب انعقادها بفضل حصوله على موافقة نظيريه الرئيسين الأميركي والصيني ورئيس الوزراء البريطاني، وموافقة مبدئية من الرئيس الروسي الذي طرح مثلها في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي في القدس، لم ترَ النور بسبب التوتر الصيني - الأميركي بخصوص مصدر الوباء، ومصير منظمة الصحة الدولية من جهة، وبسبب الشروط التي وضعها الرئيسان بوتين وترمب. وحتى اليوم، ما زال مشروع قرار فرنسي - تونسي، في سياق مبادرة ماكرون، يواجه صعوبات في مجلس الأمن رغم التعديلات الكثيرة التي أدخلت عليه للأسباب ذاتها.

ويمثل الملف الليبي الانخراط الأوروبي الأكبر في أزمة وحرب مشتعلة على باب القارة القديمة. ورغم الجهود الأوروبية التي قامت بها فرنسا وإيطاليا وألمانيا في فترات متلاحقة، وتلك التي بذلها الاتحاد، لم تنجح أوروبا في وقف التصعيد، بل إن النزاع اتخذ وجهاً جديداً مع دخول لاعبين جديدين إليه، هما روسيا وتركيا.

ما يصح على الأزمة الليبية يصح أيضاً على الأزمة الأوكرانية المندلعة منذ 6 سنوات. والفرق بين الاثنتين أن الحرب شرق أوكرانيا جارية على أرض أوروبية. ويبدو للمتابعين لهذا الملف المعقد أن برلين وباريس لا تتمتعان بالوزن الكافي والأوراق اللازمة لفرض الحل، وإعادة الهدوء إلى شرق أوكرانيا المتمرد على السلطة المركزية المتمتع بدعم موسكو. واللغز أن الجميع يريد تنفيذ «اتفاقية مينسك» التي هي بمثابة خريطة طريق للحل السياسي، لكن الخلافات حول تفسير عدد من بنودها، والأجندات المرتبطة بها، تجعل الحل بعيد المنال، وتترك الباب مفتوحاً للمناورات من كل نوع.

8:25 دقيقه

الاتحاد الأوروبي يواجه الوباء بانقسام في الداخل وعجز في الخارج

https://aawsat.com/home/article/2264766/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%88%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC

الاتحاد الأوروبي يواجه الوباء بانقسام في الداخل وعجز في الخارج

- باريس: ميشال أبونجم

- باريس: ميشال أبونجم

الاتحاد الأوروبي يواجه الوباء بانقسام في الداخل وعجز في الخارج

مواضيع

مقالات ذات صلة

لم تشترك بعد

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة