PARADISE HIGHWAY

حكاية أميركية من إنتاج سويسري وبطولة فرنسية

(جيد)

الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرجة النرويجية آنا غتّو (اسمها الكامل Anna Guttormsgaard)، اختارته فيلم تشويق يتميز عن كثير من أمثاله بميزة مهمّة: يتحاشى بنجاح المواقف التقليدية، التي تسود سواه في معظم الأحوال. على ذلك، ليس هناك الكثير من المَشاهد التي ترفع من القيمة الفنية المتوخّاة، لكنه الموضوع الجيد عن تجارة الأطفال وتقاعس الأجهزة الحكومية الأميركية في معالجتها، مما يمنح للفيلم بطانة مناسبة.

سالي (جولييت بينوش)، سائقة شاحنة أميركية لديها شقيق (فرانك غريللو) يعمل لحساب عصابة من داخل السجن، الذي سيغادره بعد ثلاثة أيام. يطلب من شقيقته تنفيذ مهمّة لا ترغب فيها، لكنها تقبلها حتى لا يتعرض لسوء. المهمة هي نقل فتاة في الثانية عشرة من العمر، اسمها ليلى (هالا فينلي)، وتسليمها لعصابة تتاجر بالأولاد.

بعد مشادات بين سالي وهالي، تدرك الأولى مسؤوليتها تجاه الطفلة، وتدرك ليلى أن عليها أن تثق بسالي. المواقف بينهما، وتلك التي تقع بينهما وبين العالم الموحش، الذي يحيط بهما، تمر بلا خطابة وبقدر مقبول من سلاسة السرد، وقدر جيد من التركيز على وضعيهما الخاصّين الذي يدفع بسالي، بعدما اكتشفت أن ليلى لا مأوى لها، لتبنّي الفتاة رغم معارضة شقيقها ومن ثَم محاولته خداعها وبيع الفتاة للعصابة.

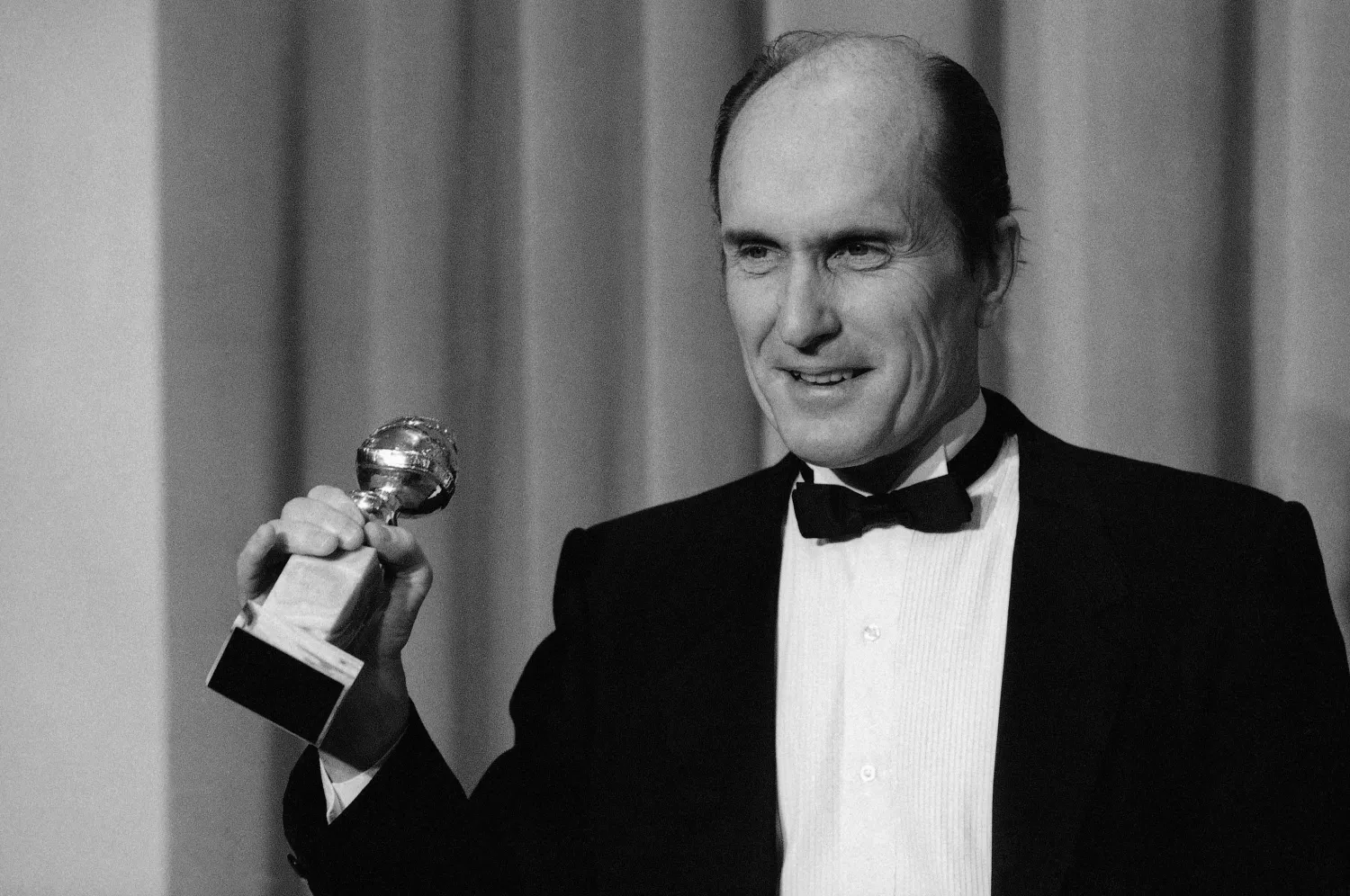

في خضم كل ذلك، هناك التحريان جَريك (مورغن فريمن)، وفينلي (كاميرون موناهَن)، اللذان يطاردان شاحنة سالي، ويحاولان الكشف عن تلك العصابة. يستفيد الفيلم كثيراً من تمثيل جيد تلقائياً من بينوش، واكتشاف قدرات درامية باكرة لهالا فينلاي. كلاهما سبب قوي لمتابعة الفيلم بالحماسة نفسها عند البداية. هذا ليس للقول إن النهاية (الدقائق العشر الأخيرة) لا تقع على أرض منخفضة قياساً بباقي الفيلم.

CARTER

حل واحد للفيروس والكل يتصارعون عليه

(وسط)

لو كان «كارتر» من النوع الذي يستحق المشاهدة مرّة ثانية، لشوهد مع عدد يحسب عدد القتلى الذين سيتساقطون براً وجواً وبحراً من بداية الفيلم وحتى نهايته. لكن المرء لا يشاهد الأفلام لتعداد القتلى، بل لمشاهدة أمور أهم مثلما هي رسائل الفيلم، وما هي مفاداته، وكيف عالجها المخرج، وهل نجح في ذلك أم لا.

«كارتر» للمخرج الكوري الجنوبي، جونغ بايونغ جيل، يداهمنا بعد دقيقتين أو ثلاث من بداية الفيلم، وحتى دقيقتين أو ثلاث قبل نهايته بمشاهد الأكشن. البداية في حمام سباحة، حيث يقتحم قتلة عارون المكان. بطل الفيلم (جوو وون) يلحظ ذلك، فيهب ليدافع عن نفسه. يد تحمل المنشفة لكي يستر عورته والأخرى تحمل على الأعداء المتقاطرين من كل مكان. هي بضع دقائق قبل أن يهرع كارتر إلى الطريق والمطاردون وراءه. من حسن حطّه أن هناك متجر ملابس قريباً، وإلا لأصيب بالبرد ولم يستطع قتل مطارديه الحاليين، ولا أولئك الذين ينتظرونه في كل صفحة من السيناريو.

هناك عالم كوري اخترع علاجاً لفيروس حديث يحوّل البشر إلى شخوص حمراء اللون. بوجود وباء «كورونا» ومستجداته، يبدو أن المقصود في الواقع هو هذا الوباء. لكن سريعاً ما يتبدّى أن الفيلم يستخدم التوليفة لكي يمنح كارتر، وقد أنقذ حياة ابنة العالم الصغيرة، التي يحاول الأميركيون والكوريون الشماليون خطفها لإجبار والدها على إفشاء سره.

الفيلم لا يرتاح إلا في فصلين متباعدين. الباقي ضرب وهروب، وقتال في البر والجو والبحر، وقتلى يتساقطون بلا حسبان. وعلى المرء أن يعترف بأن وراء هذا كله، موهبة فعلية تصمم وتخطط وتنفذ أفكاراً غير مطروقة في أي فيلم آخر. على الأقل ليس بهذه الكثافة.

LES PROMESSES

دراما فرنسية عن طموحات سياسية شبه مشروعة

يعرض المخرج توماس كرويتوف وضعاً سياسياً جاداً حول محافظ ضاحية من ضواحي باريس اسمها كليمنس (إيزابل أوبير) تحاول معالجة وضع عقيم في تلك الضاحية المكتظة بالمشاكل.

يمهّد الفيلم بالقول إن كليمانس لا تنوي البقاء في منصبها لفترة ثالثة، لكن هذا سيتغيّر عندما يرتفع مستوى الطموحات الشخصية. هناك مجمّع سكاني لمهاجرين وغير مهاجرين يشكو من الإهمال الشديد ويتوعد ساكنوه بعدم دفع التزاماتهم المالية إلى أن يتم التحقيق والإصلاحات. كليمنس ومدير مكتبها (رضا كاتب)، ومساعدتها نادرة (نادرة عيادي)، يحاولون إيجاد مخرج لهذه الأزمة.

خلال سعيها المخلص لإيجاد حلٍ عادل لسكان البناية، يتناهى إليها أن الحديث يدور في الأروقة السياسية عن احتمال تعيينها وزيرة. هذا الاحتمال يتحوّل إلى طموح شخصي يبعدها عن جدية العمل لإنقاذ حياة السكان من أزماتهم. ما بين بحث تطوّرات الوضع على هذا المستوى، والكشف عن أحوال الناس العاديين الذين يعانون من الإهمال، وبين تبيان العلاقة المهنية بين المحافظ ومدير أعمالها، يتولى الفيلم تقديم دراما مدروسة ومُحاكة جيداً مع تمثيل جيد. لا يوجد في النهاية مخرج للأزمة غير متوقع، لكن ما يسبق ذلك رغبة صادقة في طرح مسألة الطموح الذي يتحوّل، وسط المصاعب المحيطة، إلى جزء من الحياة السياسية التي تحرّكها المصالح الخاصّة.