وصلت الرسالة الأولى بتاريخ 31 مارس (آذار) من العام الحالي. وكانت مرسلة من أحد أقرب أصدقاء الطفولة الذي صار في وقت لاحق زميلاً في السكن الجامعي، والذي أحافظ على صلة منتظمة معه من خلال التراسل النصي الفوري، أو عن طريق تطبيق «فيس تايم»، أو بالاتصال الهاتفي من وقت إلى آخر، تماماً كما يفعل أغلب الشباب ممن يبلغون العقد الثاني أو نحوه من أعمارهم.

كتب صديق طفولتي يقول في رسالته وما يزال الخدش القديم باقياً منذ أيامنا الأولى في المدرسة الابتدائية: «لقد غربت الشمس لتوها عن يومنا الخامس عشر قيد الحجر الصحي - التباعد الاجتماعي. ألا تلحظ معي جنون السرعة التي تحولت إلى الوضع الطبيعي المقبول في أيامنا هذه؟».

ولقد لفت نظري أن الرسالة كانت نصية، بعد مرور عدة أيام من التواصل عبر تطبيق «زووم» للدردشة المرئية من دون توقف من أجل العمل، وكان آخر شيء يرغب في القيام به هو التحديق في شاشات الأجهزة الإلكترونية من أجل مواكبة العصر الحاضر. بالإضافة إلى ذلك -كما قال في رسالته- فإن كتابة الخطاب يمكن أن يتحول إلى ما يشبه التمرين على كسر الرتابة والروتين اليومي المثير للضجر.

ومن ثم، قررت الكتابة رداً عليه، ثم شرعت في كتابة خطاب جديد إلى صديق، ثم صديق آخر. وفي الآونة الأخيرة، لم يكد يمر أسبوع من أسابيع هذا الشهر لم تكن فيه رسالة أخطها بنفسي ابتداء، أو أرد بها على رسالة صديق من أصدقائي. وبدا واضحاً -في أغلب تلك التبادلات النصية بين جماعة الأصدقاء- أن هناك شفرة ضمنية مفهومة وغير معلن عنها ذات صلة باللغة شبه الرسمية والأسلوب الأدائي البديع الذي كان يرمي بدرجة من الدرجات إلى استحضار ذكريات الماضي. كانت الرسالة الأولى التي وصلتني من صديق الطفولة -على سبيل المثال- تحمل بين طياتها تحليلاً منمقاً للعزلة البحرية التي عانى منها الشاعر الرومانتيكي الإنجليزي «جون كيتس» قبالة سواحل نابولي الإيطالية التي اجتاحها وباء التيفوس في عام 1820.

كتب صديقي يقول في رسالته: «هناك أمر ما يتعلق بأجواء الغرفة، ونيران المدفأة اللطيفة، والنسمات البحرية الهادئة. وحقيقة، إنني أسجل إليك ملاحظاتي تلك لأنها تجعلني أشعر وكأنني مثل القبطان الذي شرع لتوه في رحلة استكشاف بديعة إلى أرض أجنبية غريبة، وأبعث برسائلي إلى أحبتي في الوطن».

إنها تجربة متفردة تضيف زخماً لازماً إلى مشاعر متعاطفة تدعو إلى النأي بالنفس، واستشعار الفرار من الواقع، غير أنها لا تنتقص أبداً من المقدرة الصريحة على الكتابة بكل وضوح عن سلسلة واسعة من التجارب الذاتية الراهنة. لقد كتبت بنفسي عن عشاق إطعام الطيور، وعن الأفلام السينمائية الجيدة، وكذلك عن العائلة. وكنت أواصل متابعة رسائل الأصدقاء التي تأتيني، ويتحدثون فيها عن الصيد، والشوق إلى الوطن، ومنمنات مستقاة من رواية «الحب في زمن الكوليرا» للبارع أبداً غابرييل غارسيا ماركيز، إذ يخط الشاب فلورنتينو أريزا آلافاً من رسائل الحب والشوق والغرام حال تفشي الوباء الفتاك في كولومبيا.

إن المراسلات المتواترة عن طريق البريد هي من التجارب الجديدة إلى درجة ما بالنسبة لي. عندما كنت تلميذاً في الصف الخامس، كان هناك برنامج لأصدقاء المراسلة مع أحد الفصول الدراسية المناظرة في أستراليا. ولكن مع انتهاء العام الدراسي، انقطعت أواصر التواصل بيني وبين صديقي بالمراسلة هناك. وفي كل مرة أحاول فيها السفر إلى الخارج، أحاول كتابة الخطابات إلى أسرتي، وبطريقة أو بأخرى دائماً ما أميل إلى الرجوع إلى منزلي كي أتسلم الرسائل التي كنت قد أرسلتها بنفسي!

ولكن، على غرار كثير من الأمور والأشياء الأخرى التي نمر بها أو تمر بنا في خضم مستعمرات الحجر الصحي الهائلة المتناثرة، بل المرعبة، في العالم من حولنا، اكتشفت أن كتابة الرسائل والخطابات من أبسط الأمور وأروعها في آن واحد. ولكل خطاب أشرع في كتابته، فإنني أجلس في احترام بالغ على الطاولة في غرفة الطعام، لمدة لا تقل عن ساعة بأي حال، نائياً بنفسي تماماً عن كل ما هو إلكتروني من هاتف ذكي أو حاسوب قوي، واضعاً ورقة أو ورقتين من أوراق الطباعة ناصعة البياض أمامي. لكني كنت بالكاد أحافظ على دفتر ملاحظات يومي، من دون أن يهاجمني شعور بأن هذا عمل رتيب روتيني يثير الملل والضجر بأكثر مما يبعث على الارتياح. بيد أن كتابة الخطابات إلى شخص آخر أعرفه هو بمثابة فتح بوابة جديدة فريدة على العالم، من دون أن أكلف نفسي عناء إلقاء نظرة ثانية خاطفة إليه بعد ذلك.

ومن ناحية أخرى، فإن تلك التجربة الرائعة تترك في مكامن ذاتي شعوراً مثيراً للاهتمام أكثر من السرد الاعتيادي المجرد لمجريات أيام الوباء المقيت، فضلاً عن مزيج من الوريقات التي أتلقاها من الآخرين، وكل صفحة منها تبعث روحاً جديدة عن التي تليها.

وكان من بواعث الراحة في نفسي اعتقادي أن ما أخطه بيدي سوف يجد طريقه في آونة قريبة إلى أيدي شخص آخر، خاصة في مثل تلك الظروف الراهنة التي تتسم بكثير من التباعد الجسدي بين الأشخاص. لقد أرسلت خطابات عدة إلى أماكن بعيدة، مثل الأرجنتين أو كوريا الجنوبية، وغير ذلك من الخطابات التي وصلت لمسافة لا تتجاوز بضعة شوارع من باب منزلي. وكانت بعض الرسائل اليدوية التي أتلقاها يتعذر أو ربما يصعب تماماً قراءتها -تماما كما هو الحالي عندي- في حين أن بعض الرسائل الأخرى لا يمكنني وصفها إلا بما توصف به الأعمال الفنية ذات اللمسات الجمالية الرائعة. وكان أحد أصدقائي -وهو طالب دولي يقطن سكن الحرم الجامعي الذي جرى إفراغه تماماً من الطلاب في ولاية نيوجيرسي- قد أرفق في خطابه زهرة من شجرة كرز مثمرة في حديقة الجامعة. ولقد قرأت بين سطور خطابه ابتسامات لم تسعفني عيناي لمشاهدتها في الواقع.

لست بمفردي في تلمس سبل الراحة عبر كتابة وقراءة الرسائل خلال هذه الأيام. فلقد ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، في مقالة أخيرة، أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في حركة البريد العادي والخطابات المكتوبة بخط اليد، إذ يبدو أن هذه الممارسة الجميلة قد لفتت انتباه كثير من الناس، مع محاولاتهم المستمرة التأقلم مع حالة الحزن العامة التي تواكب الوباء. ومن الأمور الباعثة على السخرية والحزن شروعي راهناً في كتابة الرسائل والخطابات، وذلك بسبب الأوضاع المزرية التي تعاني منها أيضاً خدمات البريد الوطني الأميركية، إذ ربما يسفر الانهيار الاقتصادي الناجم عن الوباء الفتاك عن الصدمة الأخيرة التي تعصف بواحدة من أقدم المؤسسات والخدمات الوطنية والأكثر اعتزازاً في الولايات المتحدة الأميركية. وفي حين أن الزيادة المطردة في حجم الطرود البريدية خلال الشهور القليلة الأولى من عمر الوباء الراهن توفر قدراً معتبراً من الراحة المؤقتة، فإنه ليس بإمكان أي قدر من الخطابات التي نقوم بإرسالها أن يعوض أبداً مليارات الدولارات من التمويل الإغاثي الفيدرالي المطلوب لإنقاذ هذه المؤسسة الأميركية العريقة.

ومع ذلك، وكما هو الحال لدى كثير من الأمور الأخرى في هذه الأوقات، فإنني لا أتخلى أبداً عن الأمل والتفاؤل، إذ تشير دراسة استقصائية معنية بخدمات البريد الأميركية، نُشرت في شهر مايو (أيار) من العام الحالي، إلى أن فئة الشباب على وجه الخصوص كانوا أكثر ميلاً إلى إرسال البطاقات أو الخطابات خلال الآونة الأخيرة. ورغم أن هذا لا يعني أن كثيرين منا يهتمون بفعل ذلك في واقع الأمر، فإن جزءاً خاصاً مني يميل إلى الاعتقاد بوجود شباب من شاكلة الشاب فلورنتينو أريزا، يواصلون كتابة الرسائل الغرامية إلى الفتيات اللاتي لا يتمكنون من مقابلتهن حالياً بسبب الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.

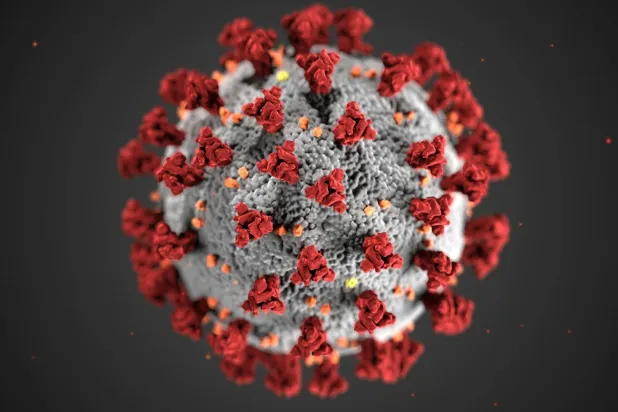

وعلى أرجح الأقوال، فإن مرجع ذلك إلى أننا نفتقد فعلاً أصدقائنا وزملائنا في الفصول الدراسية القديمة، وتنتابنا آلام قوية لازمة بسبب الأواصر المادية البسيطة للغاية التي أتت عليها ودمرتها جائحة الفيروس الراهن، من دون وعود صريحة بعودتها الوشيكة إلى سابق عهدها. وربما يرجع ذلك في أصله إلى أن الخطاب هو من الوسائل غير المعوقة للعمل، من خلال تراكم الأفكار والتوترات والقلق والعواطف خلال فترة المعلومات التي لا تتوقف، لا سيما مع أجواء الحزن الشديدة الغالبة. وربما لا يعدو الأمر أن يكون مجرد استراحة إجبارية من الحملقة في الشاشات الإلكترونية طيلة الوقت، أو هي مجرد وسيلة أخرى من وسائل الاحتفاء بمرور الوقت عندما يكون العالم من حولنا وكأنه في محطة زمنية مؤقتة انتظاراً لفترة غير محددة المعالم.

ووفقاً لهذا المعنى، فهناك جملة من الأسباب الكثيرة التي تسوغ لكثيرين منا الشروع في كتابة الخطابات والرسائل، وليس أدناها أن هناك فعلاً ما يمكن قوله عما نعانيه من بطء شديد في المجريات من حولنا.

كتب لي صديق آخر من أصدقاء الطفولة رسالة جاء فيها: «عندما وصلتني رسالتك الأولى، كان أول ما بدر إلى ذهني من أفعال أن أبعث إليك بصورة عبر الهاتف، ثم توقفت برهة من الزمن لأراجع نفسي، وظننت أنها بمثابة إهانة مبتذلة لمجهودك في كتابة خطاب كامل بيديك أن أرد عليها بصورة إلكترونية جامدة لا حياة فيها»؛ وجدتني أبتسم وأنا أخرج ورقة بيضاء جديدة من حافظة أوراقي لكي أكتب الرد على خطابه. وأفضل الاعتقاد بأنني قادر على مواصلة تلك الممارسة البديعة لأطول فترة ممكنة من حياتي، أو على أدنى تقدير، ما بقي هناك من هو قادر على المبادلة والاستجابة والكتابة.

- خدمة «نيويورك تايمز»

ابدأ بكتابة الرسائل في مستعمرات الحجر الصحي

يمكن أن تتحول إلى ما يشبه التمرين على كسر الرتابة والروتين اليومي

ابدأ بكتابة الرسائل في مستعمرات الحجر الصحي

لم تشترك بعد

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة