«كل الطرق تؤدي إلى روما»، عبارة قد تنطبق أيضاً على مدينة سرت الاستراتيجية على ساحل ليبيا بالنظر إلى موقعها الجغرافي المتميز. فإلى سرت تؤدي تقريباً المسارات المتعددة للمفاوضات الدولية والإقليمية السرّية الجارية، على أمل التوصل إلى اتفاق لحل سياسي يمنع اندلاع حرب بين طرفي النزاع في البلاد حول استعادة السيطرة على سرت.

وبينما لا تتوقف قوات «حكومة الوفاق» التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس، عن تأكيد جاهزيتها لانتزاع المدينة من قبضة قوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، فإن التصعيد العسكري والتلاسن الإعلامي شبه اليومي بين الطرفين لا يعكس أبداً وتيرة المفاوضات غير المعلنة التي اقتربت على ما يبدو من إمكانية إبرام اتفاق ما.

يتوقع عدد من الخبراء أن تصبح ليبيا الدولة التي تشهد أكبر عدد من «الحروب بالوكالة» خلال الفترة المقبلة، وبخاصة، من خلال العديد من المرتزقة من مختلف الجنسيات والعرقيات، الذين يُزج بهم هناك، ما سيكون له تأثير في إرباك المفاوضات الدولية للبحث عن حل سياسي.

الولايات المتحدة، التي دخلت أخيراً بقوة على خط الأزمة الليبية، تطرح حلاً مبتكراً لا يقضي فقط بتحييد سرت عن الصراع، بل بتحويلها أيضاً من بؤرة توتر إلى حاضنة لسلطة جديدة ما زالت في «علم الغيب».

ولقد لخص الموقف دبلوماسي غربي كان في ليبيا وتقاعد أخيراً إذ قال: «الدولة الليبية باتت منهكة تماماً. والمخطط الذي مضى بعد سقوط النظام السابق لم يعد مقبولاً بعد مرور 9 سنوات من الانتفاضة الشعبية ضد العقيد الراحل معمر القذافى عام 2011».

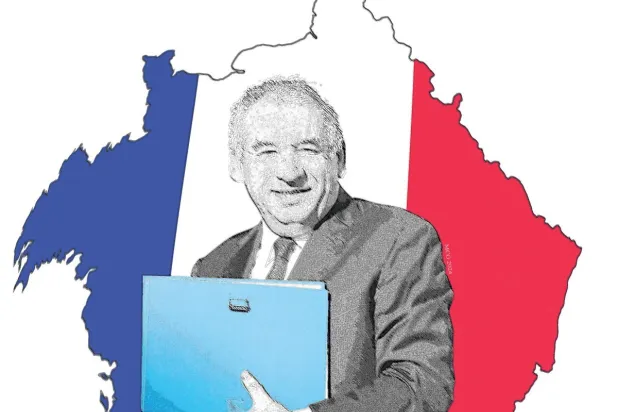

وأضاف الدبلوماسي - مشترطاً إغفال اسمه - «الحل الأميركي المعلن هو تصفير المشاكل، بمعنى خروج طرفي الأزمة من المشهد برمّته. والكلام هنا لا يخصّ المشير حفتر فقط وإنما أيضاً السراج. الراعي الأميركي يقول باختصار اللعبة انتهت، وحان وقت الرحيل».

من جهة أخرى، يعتقد مقربون من حفتر أن في هذا الطرح «غبناً واضحاً» لتاريخ الرجل «الذي انتشل المؤسسة العسكرية الليبية من الركام، ومن تحت أنقاض المواجهة التي جرت مع الآلة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) عام 2011»، ويجادلون بأنه معّين من قبل مجلس النواب الوحيد، صاحب الشرعية الحقيقية في البلاد.

مشكلة المشير حفتر

ولكن رغم دور حفتر في مكافحة الإرهاب ومواجهة «الميليشيات المتطرفة» والعصابات المسلحة الإجرامية في شرق وجنوب ليبيا، تبقى فكرة «حمله للجنسية الأميركية وبقائه في الأراضي الأميركية لمدة ربع قرن في غير صالحه هذه الأيام». وهنا يقول أحد مساعديه «مشكلته (حفتر) الواضحة أنه عنيد وصعب المراس، وليس بالشخص الذي يقبل أسلوب عقد الصفقات مع الأعداء أو الطرف الآخر في أي مواجهة». ويتابع «في كل المؤتمرات الدولية والإقليمية التي عقدت على مدى السنوات الثلاث الماضية، كان بإمكانه إبرام صفقة، لكنه فضّل المواجهة إلى نهاية المطاف».

نهاية المطاف تلك، تبدو في معركة خاسرة بحجم السيطرة على العاصمة طرابلس، يعترف قائد ميداني بـ«الجيش الوطني» بأن «النصر لم يكن مواتياً لاعتبارات كثيرة».

وأضاف القائد الذي طالب حجب هويته «كانت هناك مشاكل بالجملة لا داعي للخوض فيها الآن وليست في الصالح العام. لكن وكنموذج فقد اتجهت قوات الجيش إلى العاصمة وهي معصوبة العينين، لا ترى». ثم شرح قائلاً: «كنا نتصور أن لدينا معلومات من الداخل وأن لدينا أنصاراً هناك. لكن الواقع برهن على أن ذلك كله كان مبالغة وضربا من الخيال. الأمور لم تكن تسير كما نرجو». وأضاف «في غياب المعلومات لا يمكنك أبداً أن تحقق انتصاراً. لم يكن لدينا جهاز استخبارات قوي، ولم ننجح في استمالة سكان المدينة سواء قبل التحرك أو بعده. بالطبع لدى الجيش من يؤيده فعلاً لكن عددهم محدود وتأثيرهم ضعيف».

هنا - تحديداً - تبدو فكرة الخلايا النائمة لـ«الجيش الوطني» داخل العاصمة طرابلس محض خيال ومبالغة فجة. ويتفق دبلوماسيون غربيون كانوا في طرابلس مع هذا الطرح. يقول أحدهم: «لا يوجد تفسير معلن لما حدث ولم يتطرق إليه أحد من قبل. ربما كانت لحظة إقليمية ودولية مواتية لم يستطع (الجيش الوطني) اغتنامها لصالحه. الآن تبدّلت الأحوال ولم تعد تلك اللحظة قائمة، والدليل أن ريتشارد نورلاند، السفير الأميركي لدى ليبيا، يجوب العواصم الإقليمية مروّجاً لحل سياسي يحمل بصمات تركيا وحكومة السراج». وفي البنود المعلنة من صفقة توشك على الاكتمال، «سيتخلى حفتر عن سرت، وإلا اندلعت الحرب»!

عقيلة صالح... صاعد

في هذه الأثناء، يقول مقرّب من المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، الذي يلمع نجمه على حساب حفتر، «صالح هو رجل المرحلة، هناك تفاهم دولي وإقليمي عليه الآن... بعد انسحاب الجيش من طرابلس ووقف المعارك في هدنة غير معلنة، طرح الأميركيون الفكرة ببساطة: رحيل طرفي الأزمة وتقديم تنازلات متبادلة». وتابع «لا أعرف إلى أي مدى سيجري تطوير تلك الفكرة بحيث تكون قابلة للتنفيذ الفعلي، لكن بشكل عام، دور حفتر يتراجع نسبياً ونفوذه يتقلّص».

ومن ثم، لخصّ المقرّب من صالح الأزمة بالقول إنه ثمة حديث متواتر عن خلافات متصاعدة بين القائدين الأعلى والعام لـ«الجيش الوطني» وتراكمات تسببت فيها تصرفات بعض مساعديهما.

مجموعة «فاغنر» الروسية

على صعيد آخر، جانب من الأزمة غير المعلنة يتمثّل بوجود عناصر من مجموعة «فاغنر» الروسية لدعم قوات «الجيش الوطني». صحيح أن هذا الوجود معترف به فقط من قبل حفتر باعتبار هؤلاء مجرّد فنيين لتقديم المساعدة على صيانة وإصلاح القطع الحربية الروسية التي يمتلكها «الجيش الوطني» وتشكّل العمود الفقري لقواته البالغ تعدادها نحو 65 ألف مقاتل نظامي. غير أن الضغوط الأميركية المتصاعدة ضد هذا الوجود أسفرت عن تراجع روسي محدود ومشروط.

وفي هذا السياق، صرّحت مصادر على صلة بما جرى، لـ«الشرق الأوسط» بأنه في أحد الاجتماعات حضر مدير «فاغنر» شخصياً، وتم التفاهم على انسحاب عناصر المجموعة من سرت والهلال النفطي، لتفادي حدوث مواجهة عسكرية بين تركيا وروسيا، إذا ما دخل الأتراك وقوات «الوفاق» بالقوة إلى هذه المواقع الحيوية. لكن ما حدث هو أيضاً تعاظم التفاهم التركي - الأميركي في الملف الليبي، فالمعلومات التي تشير إليها أوساط ليبية وغربية، تقول بوضوح إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عرض على نظيره الأميركي دونالد ترمب صفقة مغرية، تتراوح بين 200 و300 مليار دولار هي عبارة عن: استثمارات في ليبيا، وإعادة إعمار البنية التحتية في طرابلس وغرب ليبيا بجميع التقنيات الحديثة ومنها حتى المطارات والطرق والفنادق، والبند الآخر تجهيز الجيش الليبي الجديد بالمعدّات التركية في المدة نفسها.

وحول «التفاهمات» التي تجرى منذ بضعة أسابيع بعيداً عن أعين وسائل الإعلام في عدة عواصم دولية وإقليمية، علّق مصدر ليبي مطلع على ما يدور في الكواليس «قرع الطبول حول سرت، هو تكتيك للمفاوضات، وليس إعلاناً بشن حرب وشيكة». وتابع المصدر، الذي طلب أيضاً إغفال اسمه أن «الهاجس الأكبر في المفاوضات هو النفط، ثم النفط، ثم النفط. إلى ما لا نهاية يمكنك أن تكرّر هذا التعبير مطمئناً، فالجميع يريده الآن وعلى الفور».

النفط... ثم النفط... ثم النفط

ما قاله المصدر تعكسه، حقاً، البيانات الأميركية والغربية وتصريحات «حكومة الوفاق» ومؤسسة النفط الموالية لها. إذ ثمة رغبة أميركية ملّحة باتت معلنة في الفترة الأخيرة، بأن يعيد حفتر تسليم موانئ وحقول النفط الخاضعة لسيطرته إلى «الوفاق» عبر مؤسسة النفط، التي يتهمها حفتر بأنها تحولت إلى بيت مال لتمويل «الإرهاب التركي» ونشاطات الميليشيات و«المرتزقة» على حساب جموع الشعب الليبي. ويعتقد الأميركيون جازمين أن حفتر، يمتلك أيضا مفتاح النفط.

حفتر لا ينفي الأمر، لكنه يُدرجه في إطار الاستجابة لحراك شعبي وطلب من القبائل الليبية الموالية لـ«الجيش الوطني» في عموم البلاد، بحماية قُوت الشعب الليبي ومصدر دخله من أن يتسرّب إلى أنقرة أو عملائها من المرتزقة والميليشيات. ويضع حفتر شروطاً، بعضها مقبول ويجرى تنفيذه، وبعضها الآخر مرفوض، وهنا تكمن المشكلة، حيث التفاصيل التي يقبع فيها الشيطان.

من وجهة نظره، يرى محمد البرغثي، وزير الدفاع الليبي الأسبق، أن إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التزامها الحياد «لن يغيّر في الأمر شيئا... يجب إجبار تركيا على الخروج من ليبيا ومرتزقتها الذين جلبتهم دون قيد أو شرط». ثم قال: «لم أقرأ موقف أميركا الجدي من غزو تركيا للعاصمة وجلبها للمرتزقة وهجومها على وحدات الجيش حول طرابلس وترهونة، وموقف مصر لم يأت من فراغ عندما صرح رئيسها أن سرت والجفرة خط أحمر، عندما اتضحت أطماع الأتراك في احتلال منطقة الهلال النفطي». وأضاف «يقوم الجيش الآن بالتحشيد لصد هذا الهجوم المحتمل، واثقا من أن موقف مصر لن يتغير رغم الضغوط الأميركية».

يعتقد البرغثي أن الحل العسكري هو الطريق لمنع تركيا من تحقيق أطماعها، متفقاً مع مقولة إنه «ما لم يذق إردوغان طعم الهزيمة، فإنه لن يتوقف... وما أوقف تقدمهم (الأتراك) هو موقف مصر لا غير».

إلا أن السؤال الأهم هو هل تستطيع قوات «الجيش الوطني» الصمود في مواجهة تركيا؟ يرى البرغثي أن ذلك ممكن «إذا وقفت معه مصر فهو يدافع عن وجوده، ثم إن تاريخ تركيا أسود من الاستعمار الإيطالي». قبل أن يقول: «ورأيي كعسكري أن مصر قادرة على الدفاع عن ليبيا من الهجوم التركي لوجودها على حدود ليبيا الشرقية وتفوق السلاح البحري المصري على التركي، وقرب استخدام اليد الطولى وهو السلاح الجوي المصري».

حسابات عسكرية

رغم التقديرات المرتفعة لإجمالي عدد المرتزقة الذين جلبتهم تركيا للقتال في ليبيا، يقلل حفتر من خطورتهم، مركّزاً في المقابل على «العدو التركي». وخلال الأسبوع الماضي خاطب حفتر عناصر «السرية العاشرة» التابعة لـ«كتيبة طارق بن زياد» المقاتلة، قائلا: «أجدادنا ذاقوا المرارة من الاستعمار التركي... وأشبعوا أهلنا قتلاً وسلباً، وهذا (المعتوه) - في إشارة إلى الرئيس التركي - جاء للمرة الثانية يبحث عن موروث أجداده، لا نقبل مرة أخرى أن يأتينا تركي متخلف بغيض». وتابع «نحن لا نحب أن نرى تركياً يمشي على قدميه (على الأراضي الليبية). لا رحمة في مواجهتهم، لأنهم لا يستحقون الرحمة، أذاقوا أهلنا كل العذاب الأسود». فقد زاد الحديث عن تصاعد أعداد وجود المرتزقة في ليبيا حتى تحولت الدولة الليبية إلى أكبر ميدان للمعارك العسكرية على مستوى العالم.

وتوقع عبد الواحد أن تصبح ليبيا أكبر دولة بها حروب بالوكالة في الفترة المقبلة خاصة من خلال العديد من قوات المرتزقة، من مختلف الجنسيات والعرقيات، سواء تلك التي جاءت من قبل طرفي الصراع في ليبيا أو قوات دولية وإقليمية متورطة بشكل مباشر في الأزمة الليبية. ويستند عبد الواحد إلى ما يقوله تقرير الأمم المتحدة بشأن وجود حوالي ألف من «المرتزقة الروس» يدعمون حفتر ونحو ألفين من الجنجويد وألفين من «مرتزقة» آخرين جنّدوا أخيراً من الجانب السوري، مقابل تجنيد تركيا لآلاف «المرتزقة من سوريا».

وللعلم، في ليبيا، فكرة المرتزقة ليست حديثة. والنظام الليبي السابق أيام القذافي استعان بهم لوأد الحراك ضده وهو ما خلف بحسب اللواء عبد الواحد - أزمة أمنية طاحنة في ليبيا بل أيضا بالنسبة لكل الأسلحة التي تم تسريبها وبيعها إلى «جماعات إسلامية».

ويرسم عبد الواحد صورة مخيفة لتأثير وجود المرتزقة لاحقاً على الوضع الليبي، بالنظر إلى أن «تركيا تقدم وعوداً سخية، وتقوم بتسهيل نقلهم بحراً إلى أوروبا بعد انتهاء الحرب وهذه جريمة». ويتوقع أيضاً «زيادة الطلب على (المرتزقة) في الفترة المقبلة في ظل رغبة كل طرف في كسب المعركة لصالحه ودعم وجود أي إدانة دولية، رغم أن هناك اتفاقيات دولية كثيرة لتجريم ذلك».

ويتوافق كلام عبد الواحد، مع تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أخيراً، من أن هناك «مستويات لم يسبق لها مثيل» من التدخلات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا.

وحقاً، في شهر يونيو الماضي دعا خبراء أمميون إلى التحقيق في الانتهاكات المتعلقة بأنشطة المرتزقة في ليبيا، وحذروا من أن الاعتماد على الجهات الفاعلة الأجنبية ساهم في تصعيد النزاع الليبي، وقوض احتمالات التوصل إلى حل سلمي، وألقى بتداعيات مأساوية على السكان المحليين.

كذلك أشار الخبراء إلى أن طرفي النزاع اعتمدا على رعايا دول ثالثة لدعم العمليات العسكرية، بما في ذلك الجماعات العسكرية الروسية، و«المرتزقة» من سوريا والسودان وتشاد.

من سوريا وتركيا إلى ليبيا والعكس... «مقاتلون بالوكالة»

> تُعرف الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، المرتزق بأنه «أي شخص يجند خصيصاً، محلياً أو في الخارج، للقتال في نزاع مسلح، ويكون دافعه الأساسي للاشتراك في الأعمال العدائية الرغبة في تحقيق مغنم شخصي، ويُبذل له فعلاً من قبَل طرف في النزاع أو باسم هذا الطرف وعد بمكافأة مادية تزيد كَثيراً على ما يوعد به المقاتلون ذوو الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم».

وفى ليبيا، جرى أول اعتراف رسمي بوجود المرتزقة بحكم قضائي في الرابع من شهر يوليو (تموز) 2012 بعدما قضت محكمة ليبية بسجن 24 مرتزقاً من أوكرانيا وبيلاروسيا وروسيا، كما حكمت بالسجن المؤبد على روسي آخر اعتبرته منسقاً لمجموعة المرتزقة الذين حاربوا في صفوف القذافي. ومنذ توقيفهم إثر سقوط طرابلس نهاية أغسطس (آب) 2011 احتجز المتهمون الـ24 في مقر قيادة «كتيبة الثوار» في العاصمة طرابلس. واعتبرهم التحقيق «مرتزقة» قدموا إلى ليبيا ببادرة منهم ودون دعم دولهم، لكنهم لاحقا دفعوا ببراءتهم وزعموا أنهم قدموا للعمل في قطاع النفط.

لكن للقصة جانب آخر، إذ أعلن موسى إبراهيم، المتحدث باسم القذافي - آنذاك - في سبتمبر (أيلول) عام 2011، أن 17 من «المرتزقة» الأجانب أغلبهم فرنسيون ويوجد اثنان إنجليزيان وقطري واحد وشخص من جنسية دولة آسيوية اعتقلوا في مدينة بني وليد. ولاحقا أعلن عن اعتقال الآلاف من الموالين للقذافي منهم المئات من المرتزقة. لكن ثمة من الموالين للنظام السابق يعتبرون هذه البيانات «غير حقيقية»، وكانت تستهدف تشويه القذافي.

من ناحية أخرى، يذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن إجمالي المرتزقة في صفوف قوات «حكومة الوفاق» بلغ حاليا نحو 17300 من الجنسية السورية بينهم 350 طفلاً دون سن الـ18. وبينما عاد نحو 6 آلاف من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم، بلغ تعداد «المتشددين» الذين وصلوا إلى ليبيا، 10 آلاف، من بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.

أما القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم»، فقد عدت مرتزقة «فاغنر» الروس، الذين قالت إنهم يقاتلون مع قوات «الجيش الوطني» بنحو ألفي مقاتل، لكن المتحدث باسمه اللواء أحمد المسماري، ينفي أن تكون هناك عناصر خارجية تقاتل في صفوف الجيش.

ورغم نفي الحكومة الصومالية وجود مقاتلين لها في ليبيا، فإن تقارير تتحدث عن الدفع بالمئات من عناصرها للقتال في صفوف قوات «حكومة الوفاق»، في ظل تحدث تقارير مغايرة عن وجود أعداد من عناصر الجنجويد والتشاديين في صفوف قوات «الجيش الوطني».