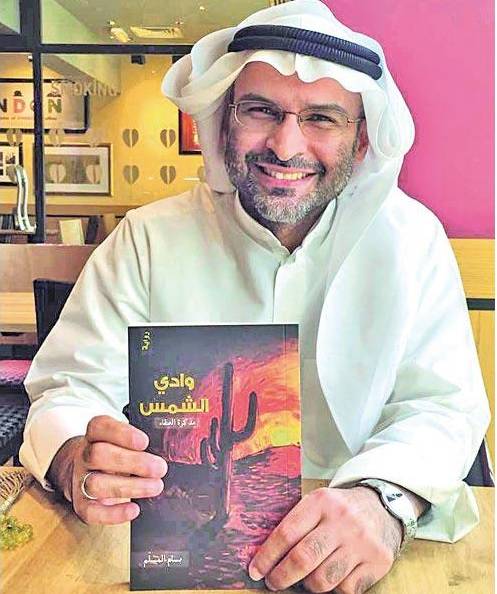

الدكتورة سهى بعيون، كاتبة وباحثة في التاريخ والحضارة الإسلامية، ولها مساهمات كثيرة في إثراء المكتبة العربية بكتب عدة؛ منها: «إسهام العلماء المسلمين في الأندلس»، و«نظام القضاء في العهد الأموي»، بالإضافة إلى كتب أخرى أحدثها «إسهام المرأة الأندلسية في النشاط العلمي في الأندلس في عصر ملوك الطوائف 422 - 479هـ/ 1031 - 1086م»، وصدر عن «الدار العربية للعلوم ناشرون». وتركز الباحثة في هذا الكتاب على عوامل نشاط المرأة في هذا العصر، ودور ملوك الطوائف في إفساح المجال للمرأة لإبراز نشاطها، وكذلك أثر التقارب العربي - الأوروبي على نهضة المرأة الأندلسية.

وتشير د. سهى بعيون في مقدمة كتابها، إلى أنه على الرغم من شهرة عصر ملوك الطوائف بالانقسامات والاختلافات والصراعات السياسية، فإنه تميز بالاهتمام الشديد بالعلوم ومشاركة المرأة الأندلسية بشكل بارز؛ حيث كان الملوك يرعون العلم والأدب، وكانوا يتنافسون من أجل استجلاب العلماء لبلاطهم، ويغدقون عليهم الأموال. كما تشير المؤلفة إلى زيادة مساحة الحرية في ذلك العصر، وهو ما أثر في ازدهار العلوم السياسية والدينية والرياضية والفلكية. ولم تكن المرأة الأندلسية غائبة عن الساحة العلمية آنذاك؛ فقد كانت لها مشاركات بارزة في هذا الإطار.

يبدأ الكتاب بتمهيد عن العهود التاريخية التي مرت بها الأندلس، ويتبع ذلك 5 فصول جاءت تحت العناوين الآتية: «تعدد المراكز الحضارية في عهد ملوك الطوائف وأثره في الازدهار العلمي»، و«المرأة الأندلسية.. ثقافتها ومكانتها الاجتماعية»، و«إسهام المرأة في العلوم الدينية»، و«إسهام المرأة الأندلسية في الحركة الأدبية واللغوية»، وأخيرا، «إسهام المرأة الأندلسية في العلوم الطبية».

وقد توقفت المؤلفة عند عصر ملوك الطوائف، خاصة عند دور المرأة في ازدهار الحضارة الأندلسية؛ حيث أشارت إلى تعدد المراكز الحضارية، جنبا إلى جنب مع حركة انقسام الأندلس إلى دويلات كقرطبة وإشبيلية وغيرها. وأشارت بعيون إلى أنه كانت لكل من تلك الممالك الصغيرة سماتها الحضارية الخاصة وتأثيرها المميز على النساء فيها؛ فعلى سبيل المثال، اشتهرت إشبيلية بالعلوم التطبيقية كالطب والصيدلة، بالإضافة إلى الترجمة، وساعد هذا في ظهور نساء بارزات في تلك المجالات.

وعن وضعية المرأة الأندلسية، كشفت المؤلفة عن إسهامات كبيرة للمرأة في النشاط الأدبي والثقافي عموما، مما جعلها تحتل مكانة اجتماعية مميزة، خاصة لدى الطبقات الأرستقراطية. ومن مظاهر تلك الإسهامات، قيام المرأة الأندلسية بعقد الندوات والمنتديات الأدبية والعلمية في منزلها، مما أدى إلى ظهور كثير من الأسماء البارزة في الشعر وفنون الأدب الأخرى. ولم تقتصر مشاركة المرأة الأندلسية على المجال الثقافي والعلمي، بل امتدت إلى دور فاعل في الحياة السياسية؛ حيث ساهمت في السلطة والحكم إلى جوار زوجها؛ ومن هؤلاء «صبح»، زوجة الحكم المستنصر، التي كانت كلمتها مسموعة وأوامرها مطاعة في تعيين الوزراء ورجال الدولة والبطانة، بل وكانت وصية على عرش خلافة ابنها «هشام» بعد وفاة المستنصر.

ولفتت المؤلفة النظر في كتابها، إلى كثرة الجواري في المجتمع الأندلسي عامة، ولدى ملوك الطوائف بشكل خاص، مما ساهم في إثراء الحياة الثقافية والعلمية؛ إذ لم يكن وضع الجارية حينذاك يحمل المعنى المألوف والمتعارف عليه اليوم؛ فقد كانت الجارية تشارك بفعالية في الحياة الثقافية. وكان ملوك الطوائف يجلبونهن ويشجعونهم، مما نتج عنه مشاركات نسائية فعالة في علوم اللغة والأدب، وظهور متخصصات في الفقه والقراءات، والحديث، والتفسير، إلى جانب الآداب والعلوم الطبية. كما كان لانفتاح الدويلات الأندلسية على المجتمعات والثقافات الأوروبية، ووجود فئات من المسيحيين والمستعربين، أثر كبير في اتساع آفاق تحرر المرأة الأندلسية، بحيث مُنحت مساحة أكبر لمشاركاتها في مناحي الحياة كافة، وصب كل ذلك في تحقيق نهضة كبرى في الحضارة الأندلسية.

وفي خضم رصدها للمساهمات الحثيثة للمرأة الأندلسية في مجال العلوم القرآنية، أشارت الكاتبة إلى وجود ما يقرب من 60 ألفا من حافظات القرآن ومعلماته في ذلك العصر، وكانت حافظة القرآن تضع قنديلا أمام منزلها لتمييز نفسها. وأشارت المؤلفة في هذا المجال، إلى «ابنة عبد العزيز» التي شاركت في علم الفقه، و«راضية» مولاة عبد الرحمن الناصر، وفاطمة بنت يحيى بن يوسف المغامي، بالإضافة إلى أسماء أخرى لفقيهات وأديبات أندلسيات. وفي مجال العلوم، ذكرت أم الحسن بنت أحمد بن عبد الله بن عبد المنعم أبي جعفر الطنجالي، التي تنحدر من أسرة عريقة في العلم والطب، خلال القرنين الحادي عشر والثالث عشر.

يعد كتاب د. بعيون، دراسة رائدة حول إسهام المرأة الأندلسية في النهضة الثقافية والعلمية في الأندلس خلال عصر ملوك الطوائف، وظهور نابغات في كل من العلوم الدينية، والحركة الأدبية واللغوية، والطب والصيدلة.. وغيرها، ليس على مستوى الأندلس وحدها، بل والعالم الإسلامي.

26:35 دقيقه

سهى بعيون ترصد وضع المرأة في الأندلس خلال عصر ملوك الطوائف

https://aawsat.com/home/article/224921/%D8%B3%D9%87%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%81

سهى بعيون ترصد وضع المرأة في الأندلس خلال عصر ملوك الطوائف

أديبات وعالمات وفقيهات وجاريات مثقفات أسهمن في حضارتها

غلاف «إسهام المرأة الأندلسية»

- القاهرة: صفاء عزب

- القاهرة: صفاء عزب

سهى بعيون ترصد وضع المرأة في الأندلس خلال عصر ملوك الطوائف

غلاف «إسهام المرأة الأندلسية»

لم تشترك بعد

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة