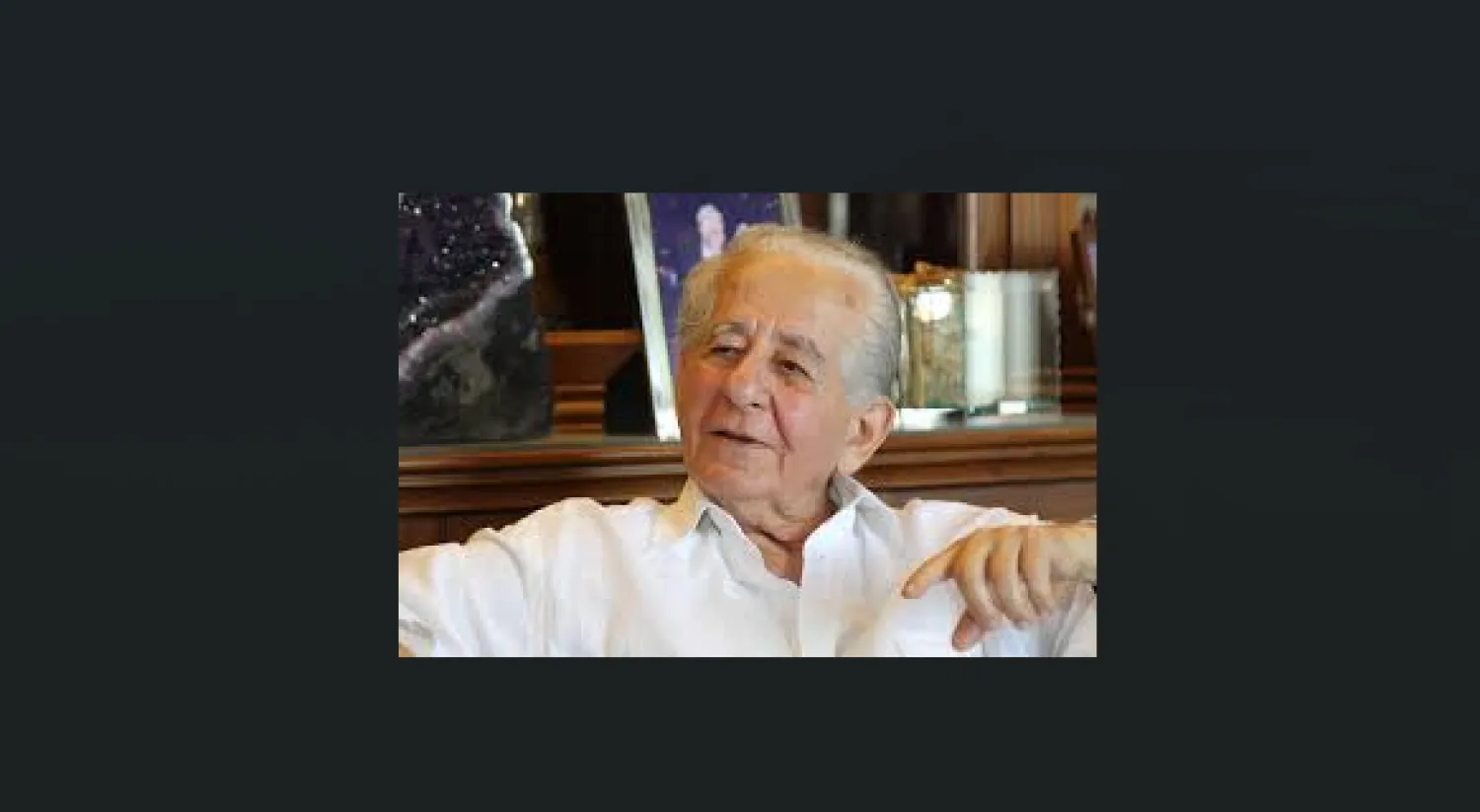

إذا كان القلق والتوتر هما السمتين البارزتين اللتين تلازمان الشعراء والفنانين في علاقتهم باللغة والحياة، فأكاد أذهب جازماً إلى القول بأن هاتين السمتين لا تنطبقان على شاعر من الشعراء كما هو الحال مع أحمد عبد المعطي حجازي. فوراء الهدوء الظاهري الذي يشي به سلوك الشاعر، ودماثته وابتساماته الودية، ثمة مزيج من الحزن والقلق الغاضب الذي يتبدى في النظرات الحادة، كما في خطوط الوجه وملامحه الحيرى. وإذا كان الشعر من جهته قد تكفل بتفريغ بعض ما تحمله شخصية حجازي من شحنات عصبية عالية، وتحويلها إلى قصائد نابضة بالتوتر والاندفاع العاطفي، فإن البعض الآخر من تلك الشحنات كان يتم تفريغه عن طريق المواقف السياسية الحاسمة، أو الكتابات النقدية الجريئة، بحيث تحوّل صاحب «مرثية العمر الجميل» إلى طرف شبه دائم في معظم المعارك السياسية والفكرية والأدبية التي شهدتها بلاد الكنانة عبر ستة عقود من الزمن. وما يلفت في هذا السياق هو أن الشاعر الذي يحتفل الآن بالذكرى الرابعة والثمانين لميلاده ما يزال رغم تراجع إصداراته الشعرية حاضراً بقوة في المشهد الثقافي المصري والعربي، حيث ما يزال يخوض حروباً وسجالات بلا هوادة، دفاعاً عن قناعاته المتعلقة بقضايا الأدب والشعر من جهة، وبقضايا الحرية والتنوير، وبناء الدولة المدنية، ومواجهة قوى التكفير الظلامي، من جهة أخرى.

لم يكن عبد المعطي حجازي الشاعر الوحيد الذي غادر شاباً مسرح طفولته الريفي ليصطدم بجدران الإسمنت والفولاذ في المدن الكبيرة، إذ لا بد للمرء أن يلاحظ أن أكثر من تسعين في المائة من الشعراء ينحدرون من الأرياف التي يسهم فضاؤها المفتوح، وطبيعتها الغنية بالمرئيات، في إلهاب المخيلات، وإغنائها بالصور والأحاسيس والدفق التعبيري. وهم حين يفدون إلى المدن والعواصم الكبرى يعيشون حالة من التمزق الداخلي أو الفصام النفسي بين عالم الأمس الملفوح بنسيم البراءة الرومانسي، والعالم الجديد الذي يتزاحم فيه الآلاف بالمناكب بحثاً عن لقمة العيش، أو عن بريق الشهرة والنفوذ والمال. ورغم أن ظلال هذه التمزقات قد شكلت الهاجس الأبرز عند شعراء الرومانسية الإنجليز في مطالع القرن التاسع عشر، فإنها لم تنعكس في الشعر العربي، باستثناء بعض النصوص المتفرقة للسياب وبلند الحيدري وصلاح عبد الصبور، بالقدر الذي عرفته مع عبد المعطي حجازي في مجموعته الرائدة «مدينة بلا قلب»، حيث يعلن الشاعر بمرارة: «أواجه ليلي القاسي بلا حبّ \ وأحسد من لهم أحبابْ \ وأمضي في فراغ بارد مهجورْ \ غريبٌ في بلاد تأكل الغرباء \ طرقتُ نوادي الغرباء لم أعثر على صاحبْ \ وكان الحائط العملاق يسحقني \ ويخنقني». وفي نصوص أخرى، تتخذ الغنائية طابعاً أقل إنشادية، وأكثر احتفاء بخلجات النفس وترددات المعنى، وهو ما تجسده بوضوح قصيدة «السجن»، حيث نقرأ: «والسجن ليس دائماً سوراً وباباً من حديدْ \ فقد يكون واسعاً بلا حدودْ \ كالليل كالتيهِ \ نظلّ نعدو في فيافيهِ \ حتى يصيبنا الهمودْ \ وقد يكون السجن جفناً قاتم الأهداب نرخيهِ \ وننطوي تحت الجلودْ \ نجترّ حلم العمر في صمتٍ ونخفيهِ \ وأن نعيش دون حبّ، دون إنسان ودودْ».

في «مدينة بلا قلب»، لا نقرأ سيرة مدينة بذاتها، ولا فرد بعينه، بل نقرأ سيرة ضياع الإنسان المعاصر في زحام المدن الكبيرة المعولمة التي يحدق فيها كل واحد بالآخر ولا يراه، والناس يمضون سراعاً، ويحدقون في اللاشيء وكأنهم أشباح أنفسهم. ولذا فقد لا يحفل أي منهم بفتى ضل الطريق إلى بيته في الزحام، أو بمقتل صبي بائس تحت عجلات عربة عجلى. وإذ تحمل المجموعة من بعض زواياها أبعاداً فلسفية ورؤيوية عميقة، تذكّرنا ببعض أعمال شلي وووردسوورث وغوته وريلكه وكافكا، حيث يقف الأدب على المفترق الصعب بين بساطة الماضي الرومانسي وتعقيدات الحاضر وتحولاته الشائكة. فإن الشاعر لا يحولها إلى أطروحات فكرية مباشرة، ولا إلى مقاربات ذهنية خالية من الحرارة، بل يبث في أوصالها كثيراً من الدفء والتوهج القلبي المنبثقين عن المعاناة. وحيث إن اختيار الشاعر لأوزانه لا ينجم عن الصدفة المجردة، بل هو اختيار شبه مقصود لفضاء المعنى وتموجات النفس، فإننا نستطيع أن نفهم السبب الذي دفع الشاعر إلى أن يجعل من الرجز بحره الأثير. فهذا البحر الذي أنف منه القدماء لسهولته وطابعه النثري، يوفر للشعراء الحديثين ما يساعدهم على لي عنق الغنائية المفرطة، وما يتوافق مع مقاربتهم لواقع العيش وتفاصيله البسيطة: «الليل في المدينة الكبيرة \ عيدٌ قصيرْ \ النور والأنغام والنساء والشباب \ والسرعة الحمقاء والشرابْ عيد قصير \ شيئاً فشيئاً يسكت النغمْ \ ويهدأ الرقص وتتعب القدمْ \ وتكْنس الرياح كلّ مائدة \ فتسقط الزهورْ \ وترفع الأحزان في أعماقنا رؤوسها الصغيرة».

ثمة في شعر عبد المعطي حجازي من جهة أخرى ما يخترق سقف الآيديولوجيا التي يعتنقها، ليقيم في مناطق المكاشفات الداخلية والرؤيوية الأشد غموضاً والتباساً من سطوح السياسة المتقلبة العابرة. فالشاعر الذي أعجب بعبد الناصر، وبكى غيابه عبر غير قصيدة ومرثية، والذي تفتحت موهبته في ظل الحقبة الناصرية، والذي خاض مع وريثه مواجهات قاسية أدت إلى هجرته الطويلة إلى فرنسا، لم يخفِ فيما بعد نقده القاسي للواقع العربي المتردي بفعل تغييب العقل وغياب الحرية، وتعطيل القوى المهيمنة لأي فرصة جدية للتغيير. وقد بدا ذلك واضحاً في قصيدة حجازي المتميزة «مرثية للعمر الجميل»، التي يدمج فيها الشاعر بنجاح بين صوت الشاعر وصوت الجماعة، كما بين مأساته كإنسان ومأساة أمته التي لم تزل تجد في البطل الفرد طريق خلاصها الأنجع «ولقيتكَ \ أنت الذي قلت لي: عدْ لغرناطة \ وادْعُ أهل الجزيرة أن يتبعوني \ وأَحْي العقيدة \ إنني أحلم الآن \ لم تأتِ بل جاء جيش الفرنجة \ فاحتمَلونا إلى البحر نبكي على الملْكِ \ لا لستُ أبكي على الملْكِ \ لكنْ على عمر ضائع لم يكن غير وهم جميلْ».

على أن الفجوة النفسية العميقة بين واقع الحال العربي وتطلعات الشاعر وهواجسه ما لبثت أن أخذت شكلها التصاعدي، مجموعة بعد أخرى. وقد أسهمت إقامته في باريس في توفير احتكاكه بثقافة الغرب، وتوسيع دائرة اطلاعه على الثقافات والمدارس الأدبية والفكرية المتباينة، ومن ثم تمكينه من الغوص بعيداً في مساءلاته الفلسفية والوجودية. ومن يتابع أعمال الشاعر المختلفة، خصوصاً اللاحقة منها، لا بد أن يعاين ذلك التصادي الواضح أو الخفي بين ما تعكسه تلك الأعمال من تبرم مرير بمسارات الحضارة الإنسانية ومآلاتها، ورؤيا توماس إليوت التشاؤمية في «الأرض الخراب». كما أن ذلك الشعور الممض بفساد بذرة الأشياء، وسقوط الحيوية الإنسانية في وهدة العقم والخواء العنين، يتقاطع من جهته مع تجربة خليل حاوي التي رأت في فكرة الانبعاث التموزي وجهاً آخر لعودة لعازر من الموت، خاوياً وعنيناً وبارداً كالثلج. وهو ما تكشف عنه بالخيبة نفسها قصيدة حجازي «كائنات مملكة الليل»، حيث نقرأ: «كيف صار كلّ ذلك الحسن مهجوراً \ وملقى في الطريق العام \ يستبيحه الشرطي والزاني \ كأنني صرت عنّيناً فلم أجب نداءها الحميم المستجيرْ \ تلك هي الريح العقورْ \ أُحسّها تقوم سداً بين كل ذكَر وأنثى \ إنها السمّ الذي يسقط بين الأرض والغيم \ بين شهوة الموت وشهوة الحضورْ». ولم تختلف المأساة في «أشجار الإسمنت» عنها في المجموعات السابقة، حيث النضوب نفسه والتصحر إياه، وحيث المدن في زمن الكوما الفكرية والشلل الإبداعي باتت، وفق تعبير الشاعر حسن طلب «مدناً بلا قلب ولا عقل في آن واحد». ففي الزمن العربي المتخثر، لا يتبدل الحال إلا إلى ما هو أسوأ، ولا يسلم الجدب مقاليد الأمور إلا لجدب آخر أكثر فتكاً بالأرض العطشى «وهذا شجر الإسمنت ينمو كنبات الفطر \ يكسو قشرة الأرض \ فلا موضع للعشب \ ولا معنى لهذا المطر الدافق فوق الحجر المصمتِ \ لا يُنبت إلا صداً \ أو طحلباً دون جذورْ».

لا بد في ختام هذه المقالة من التنويه بأن افتتان عبد المعطي حجازي باللغة لا يدفعه إلى الاستسلام السهل لإغوائها الطاغي، بل هو يحرص كل الحرص على المواءمة بين مقتضيات الجمال التعبيري وقدرة المعنى على التحقق، دون أن يطمسه تعسف الهندسة أو زخرف الأشكال. ولا بد من الإشارة إلى أن اهتمام الشاعر بالفن التشكيلي أسهم إلى حد بعيد في تحويل صوره إلى مشاهد محسوسة قابلة للتمرئي على شاشة المخيلة، وإلى أن اهتمامه بالمسرح أبعد نصوصه عن التنميط ورتابة الصوت الواحد، وحولها إلى محاورات درامية بين الشاعر وذاته، أو بينه وبين العالم، وإلى أن اهتمامه بالموسيقى ساعده على كبح جماح الرخاوة الغنائية في قصائده، وعلى رفد أوزانه بعناصر الغنى الإيقاعي والتناظر الداخلي، وعلى التحكم الماهر بقوافيه، الساكنة بغالبيتها، التي يبرع في استخدامها ووضعها في المكان الملائم. وهذه التقنيات العالية للقصيدة «الحجازية» قد أثرت في كثير من التجارب المصرية والعربية اللاحقة، ومن بينها أمل دنقل الذي أعلن غير مرة عن تأثره بحجازي. وإذا كان البعض يأخذ على حجازي قلة إصداراته، وتَباعدها الزمني، فإن هذا المأخذ يُحسب للشاعر لا عليه، ليس فقط لأنه من بين القلة القليلة التي تمتلك شجاعة الصمت فحسب، بل لأن الغزارة المفرطة لم تكن يوماً معياراً حقيقياً للحكم على الإبداع، إذ ثمة شعراء عرب وعالميون استطاعوا عبر أعمال جد قليلة أن يُخرجوا لغاتهم الأم من سكونها الرتيب، وأن يرفدوها بأسباب التجدد والمغايرة والتوهج الدلالي. ولأن «الشعر رائع كالحب، وقاسٍ كالموت»، كما يعبر الشاعر بنفسه، كان لا بد له أن «يموت» طويلاً قبل أن تراوده عن «قيامته» الجديدة ملكة إلهامه الحرون، وبعد اثنين وعشرين عاماً من الصد، فيهتف بها في «طلل الوقت» وقد اتخذت شكل أنثى: «لستِ صاحبة الجسدِ \ إنه كائنٌ لم تكونيه حين دخلتِ هنا فجأة \ وجلستِ على مقعدي \ زائرٌ غامض جاء كالظل متشحاً بثيابكِ \ ثم تجرّد لي وتفرّد في ركنه المفردِ \ فاتركيه بمفترق الوقت وابتعدي».

أحمد عبد المعطي حجازي شاعر اللغة المتوترة والمكابدات «الليلية»

مجموعته «مدينة بلا قلب» شكلت إحدى العلامات الفارقة في الشعر العربي الحديث

أحمد عبد المعطي حجازي

أحمد عبد المعطي حجازي شاعر اللغة المتوترة والمكابدات «الليلية»

أحمد عبد المعطي حجازي

لم تشترك بعد

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة