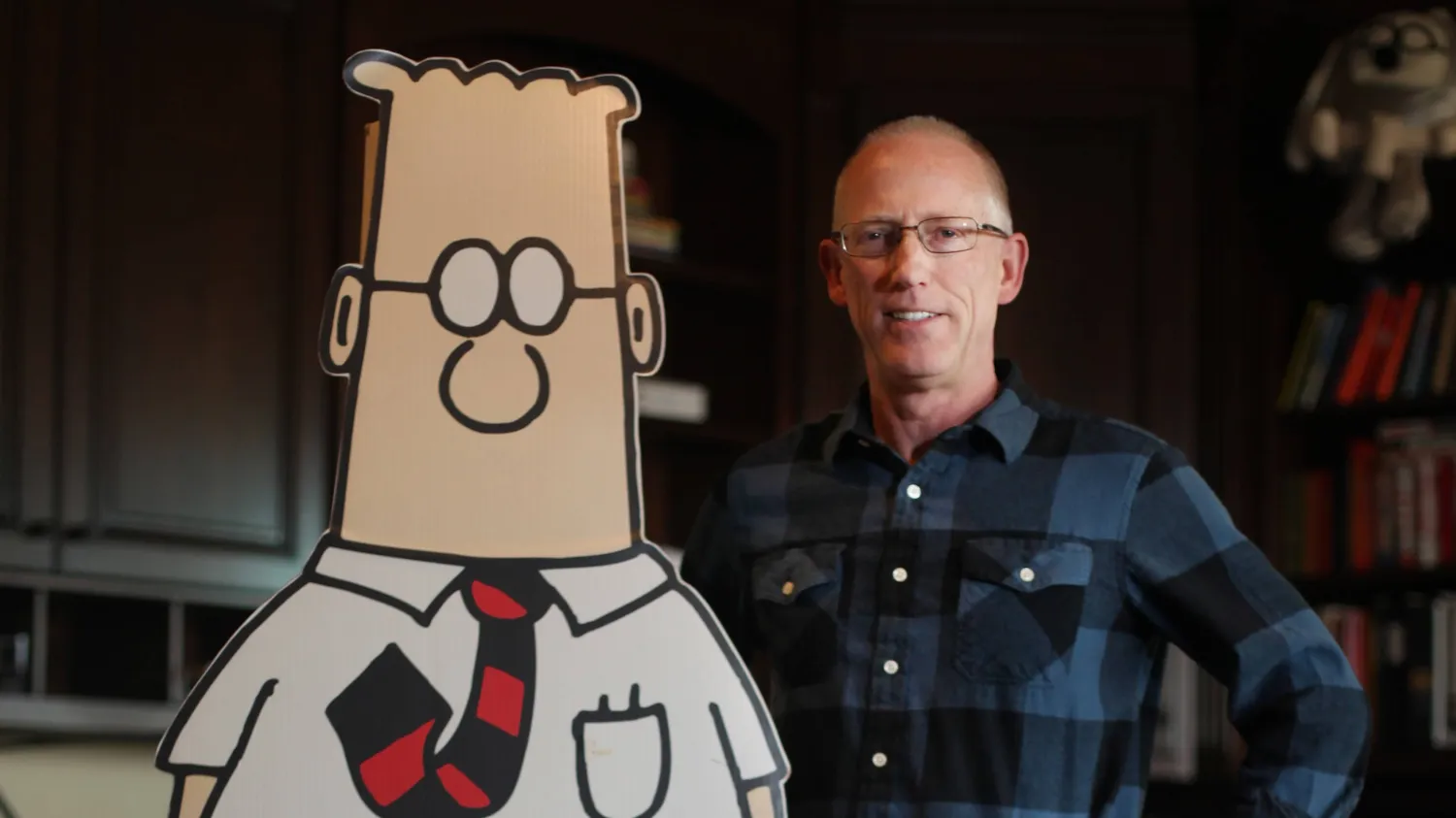

رحل أخيراً رسام الكوميكس الأميركي الشهير سكوت آدامز (1957 - 2026) عن عالمنا، تاركاً خلفه إرثاً انقسم بحدة بين عبقرية السخرية من عالم ذوي الياقات البيض، ونهايات وسمها الجدل والعزلة. ولفظ الفنان مبتدع شخصية «ديلبرت» أنفاسه الأخيرة في منزله بمدينة بليسانتون بكاليفورنيا، بعد صراع مع سرطان البروستاتا، ليبقى اسمه مقترناً بأعمال وثقت بؤس الحياة المكتبية المعاصرة، وبتحولات فكرية حادة قادته نحو الهامش في سنواته الأخيرة.

منجزه الفني يعد اليوم سجلاً فريداً وأساساً لفهم سيكولوجيا العمل في الغرب الرأسمالي المعاصر خلال النصف الثاني من القرن العشرين، مستمداً رؤاه من تجاربه الشخصية المباشرة كموظف في بنك «كروكر الوطني» وشركة «باسيفيك بيل»، حيث عاش الرتابة والبيروقراطية. معاناته اليومية تلك حولها عبر رسوم الكوميكس إلى منتج ثقافي عالمي، متجاوزاً حدود السخرية التي يمكن أن يحملها الكاريكاتير اليومي ليطرح تفكيكاً فلسفياً لاذعاً لبنية الشركات الحديثة. لقد أدرك مبكراً أن الموظف المعاصر يعيش حالة من الاغتراب المكاني والذهني، محاصراً داخل «مكعب» مكتب العمل؛ ذلك الحيز الضيق الذي يرمز إلى تدجين الروح البشرية، وتحويلها إلى ترس في آلة عملاقة مفتقرة إلى المعنى.

تمحور مشروعه الفكري حول ثيمة العبث المؤسسي في بيئة الشركات. ففي عالم «ديلبرت»، تغيب الكفاءة وتسيطر الحماقة. وصاغ لاحقاً ما عُرف بـ«مبدأ ديلبرت»، وهو أطروحة سوسيولوجية ساخطة تؤكد أن المؤسسات تميل بشكل منهجي إلى ترقية أقل الموظفين كفاءة إلى مناصب إدارية، وذلك ببساطة لإبعادهم عن مسار العمل الإنتاجي الفعلي حيث يمكنهم إحداث ضرر أكبر. عكس هذا المبدأ انقلاباً في فهم الهرم الوظيفي؛ فالصعود إلى الأعلى يعني زيادةً في العجز الفني وابتعاداً عن الواقع التشغيلي. جسّد هذا المفهوم في رسوماته من خلال شخصية «المدير ذي الشعر المدبب»، الذي يمثل السلطة الغاشمة والجاهلة في آن واحد؛ تلك السلطة التي تصدر أوامر مستحيلة، وتتبنى شعارات فارغة، وتدير الموارد البشرية بمنطق القطيع.

لقد فهم مبكراً أن «الحقيقة» في بيئة العمل الحديثة تظل مفهوماً زئبقياً. فالاجتماعات المتواصلة، والعروض التقديمية الجوفاء، ولغة الشركات الرنانة... كلها أدوات لطمس الواقع واستبدال وهْم الإنجاز به. واعتبر أن الموظف الذكي، مثل شخصية «ديلبرت» المهندس، يظل محاصراً بين قرارات إدارية تصدر عن جهل مطبق، وطموحات «الأنا» المتضخمة التي تحكم سلوك الزملاء خلف أقنعة الوداعة المهنية - كما في شخصية «الكلب دوجبرت».

لقد تجاوز نقده الإضاءة على المفارقات ليلامس جوهر الوجود الإنساني داخل النظام الرأسمالي. فصوّر الموظفين ككائنات مرهقة، تبحث عن مهرب عبر السخرية أو الكسل المقنع، في مواجهة نظام يطلب الولاء المطلق مقابل الفتات. وشخصياته كانت تعبيراً عن أنماط بشرية ثابتة: «أليس» التي تمثل الكفاءة المهدورة والغضب المكبوت، و«والي» الذي يجسّد فن التملص من العمل والانتهازية الباردة... هؤلاء جميعاً يتحركون في فضاء يفتقر إلى العدالة المنطقية؛ إذ الثواب والعقاب يخضعان لأهواء الإدارة وعشوائية الظروف.

شهدت سنوات آدامز الأخيرة تحولاً جذرياً في مساره العام؛ إذ انتقل من نقد عبثية الشركات إلى الخوض في وحل الصراعات الثقافية والسياسية، وقد آمن بقوة «الإقناع» كأداة تفوق الحقائق أهمية، وتجلى ذلك في كتابه «الفوز ببراعة» (Win Bigly)؛ إذ حلّل صعود الرئيس دونالد ترمب من منظور تقنيات الإقناع النفسي، معتبراً أن الواقع يظل ذاتياً، والحقائق الموضوعية تتراجع أمام سطوة السردية المؤثرة. قاده هذا الإيمان بمرونة الحقيقة إلى تبني مواقف وتصريحات وضعته في مواجهة مباشرة مع التيارات السائدة في المجتمع الأميركي.

بلغت هذه المواجهة ذروتها في فبراير (شباط) عام 2023، حين أدلى بتعليقات صُنفت «عنصرية» صريحة خلال برنامجه «قهوة حقيقية مع سكوت آدامز»، مستنداً إلى استطلاع رأي أجرته مؤسسة «راسموسن»، وخلص منه إلى وصف الأميركيين السود بـ«جماعة كراهية»، ناصحاً البيض بالابتعاد عنهم. تسببت هذه التصريحات في انهيار فوري لإمبراطوريته الإعلامية؛ فقد ألغت مئات الصحف، بما فيها «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز»، نشر قصصه المصورة، وفسخ ناشرو كتبه عقودهم معه، ليجد نفسه معزولاً عن المنصات التقليدية التي احتضنته لعقود، لكنه استمر في التمسك بموقفه، معتبراً نفسه ضحية لثقافة «الإلغاء»، ومؤكداً أن تصريحاته كانت تحليلاً استراتيجياً ومبالغة بيانية وليست تعبيراً عن كراهية. وقد لجأ إلى منصات بديلة مثل «لوكالز» ليطلق «ديلبرت من جديد» حيث أصبحت سخريته أكثر مرارة ومباشرة في نقد ما رآه هيمنة للحساسية الاجتماعية والسياسات التقدمية. في هذه المرحلة، ذابت الحدود الفاصلة بين الفنان وشخصياته؛ فقد تحول آدامز نفسه إلى شخصية «ديلبرتية» تصرخ في وجه نظام تراه مختلاً، لكنها هذه المرة كانت تصرخ من خارج الأسوار، منبوذة من المؤسسات التي طالما انتقدتها.

واجه مرضه العضال بذات العقلية التحليلية الباردة. تحدث عن اقتراب أجله بوضوح، وطلب المساعدة العلنية لتأمين علاجات متقدمة، مستمراً في التواصل مع جمهوره المتبقي حتى أيامه الأخيرة. وجاء رحيله تذكيراً بمفارقة كبرى: الرجل الذي برع في تشخيص الغباء الجماعي وسلوك القطيع داخل المكاتب، انتهى به المطاف ضحية لقناعاته الخاصة، وتفسيره المتطرف لآليات المجتمع المعاصر.

يبقى إرثه حاضراً بقوة ذلك التناقض الذي حمله، وستظل رسومات «ديلبرت» الأولى وثيقة تاريخية وفنية تلتقط بدقة متناهية تحولات العمل في أواخر القرن العشرين. وسيذكر التاريخ حتماً قدرته الفذّة على اختزال تعقيدات البيروقراطية في بضعة مربعات مرسومة، وكيف منح صوتاً للملايين من الموظفين الصامتين خلف شاشات الحواسيب. وفي المقابل، سيبقى سقوطه الأخير درساً حول حدود «الإقناع» ومخاطر الانفصال عن المشتركات الاجتماعية.

غادر آدامز تاركاً «ديلبرت» يتيماً في مكعبه، وشاهداً أبدياً على عصرٍ سيطرت فيه التكنولوجيا والبيروقراطية، وتراجعت الحكمة أمام سطوة البيانات الباردة وغلبة الغباء المؤسسي.